一种水下打桩装置及打桩方法与流程

1.本发明涉及一种岩土工程领域,具体为一种水下打桩装置及打桩方法。

背景技术:

2.随着我国跨海大桥、跨海跨湖跨江高铁或公路的大量建设,研究适合水下打桩的设备和工艺技术迫在眉睫。

3.水下打桩一般采用灌注桩的施工方式,灌注桩浇筑前需要进行旋挖钻孔,由于水下岩土经长期水压和沉积物沉积,具有粘性大、致密等特点,特别是在水底向下不断伸入,变化尤为明显,而水下桩体为了保障强度,一般需要伸入岩土下方较深的距离。

4.本项目致力于研发水下打桩技术,提高水下打桩技术的效率和稳定性。

技术实现要素:

5.本发明提供一种水下打桩装置及打桩方法,该水下打桩装置不仅能够更加高效、轻松的对水下岩土进行挖掘,而且能够连续将弯曲的岩土向外输送,从而显著提高挖取桩孔的效率,减少施工工期,降低施工成本,保障桩孔的连续性。

6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

7.一种水下打桩装置,包括驱动机构、主杆、筒杆、旋挖筒、插杆以及插头;所述主杆和筒杆均为空心管结构;所述驱动机构支撑并驱动主杆转动和向下挤压,所述筒杆套设在主杆内;且所述筒杆与主杆通过可轴向相对移动但旋转干涉的花键结构联动,筒杆与主杆之间设置有第一弹簧以限制筒杆与主杆的相对轴向移动距离;所述主杆与旋挖筒上端固定连接;所述插杆通过连杆固定在旋转筒内下部;所述插头固定在插杆下端;所述筒杆内转动套设有一蛟龙轴;所述蛟龙轴下端伸入旋挖筒内,上端延伸至主杆上的侧面排土口;所述蛟龙轴的转动方向与主杆的转动方向相反。

8.其中,所述主杆下方的筒杆外圆周上固定有一第一止挡环;所述第一弹簧套设在第一止挡环与主杆下端面之间的筒杆外。

9.其中,所述旋挖筒内设置有一上小下大的喇叭状上导土件;所述上导土件上端与筒杆下端连通,下端与旋挖筒内壁固定连接。

10.其中,所述上导土件下方还设置有下导土件;所述下导土件也为上小下大的喇叭状;所述下导土件上端直径大于上导土件上端直径,且其上端固定在上导土件中部;所述下导土件下端固定在上导土件下端下方的旋挖筒内壁上。

11.其中,所述上导土件和下导土件内表面均向轴心突出成凸弧面。

12.其中,所述插头包括插头主体和尖部体;所述插头主体上端与插杆下端固定连接;所述插头主体内设置有液腔;所述插头主体外周面均匀开设有多个侧喷液孔;所述侧喷液孔从插头主体侧面连通液腔;所述插头主体下端开设有下喷液孔;所述下喷液孔从插头主体下端面连通液腔;所述液腔内设置有相对电极;一外部电路通过所述相对电极向液腔中的液体施加强电场,形成液电效应。

13.其中,所述尖部体顶部固定连接有一导引杆;所述液腔内顶部中心设置有一凸柱;所述凸柱中心竖直设置有一下端开放的导引孔;所述导引孔下部设置有一第二止挡环;所述导引杆上部穿过第二止挡环伸入导引孔内;所述导引杆上端设置有一第三止挡环;所述第三止挡环与第二止挡环干涉配合;所述导引杆上端与导引孔内上端之间连接有第二弹簧;静力状态下,所述第二弹簧使尖部体挤压预紧在插头主体下端;所述尖部体上端外径与插头主体下端外径相同。

14.其中,所述侧喷液孔由内至外倾斜向上且直径逐渐减小;所述下喷液孔由内至外直径逐渐减小。

15.其中,所述侧喷液孔对侧的凸柱为朝向侧喷液孔的凹面回转结构;所述下喷液孔对侧的液腔顶部为朝向下喷液孔的凹面回转结构;所述尖部体上端面为朝向侧面的凹面回转结构;所述回转结构用以反射液体冲击波。

16.一种水下打桩方法,采用所述的水下打桩装置,包括以下步骤:

17.①

驱动机构驱动主杆转动,主杆通过花键结构带动筒杆转动,筒杆带动旋挖筒转动,向水下岩土旋挖,在此过程中插头首先插入水下岩土;外部水通过侧喷液孔流入液腔内充满液腔;

18.②

外部电路通过相对电极向液腔中的水施加强电场,高压强电场通过水,由于巨大的能量瞬间释放于放电通道内,通道中的水就迅速汽化、膨胀并引起爆炸,形成液电效应;

19.③

液电效应产生的爆炸冲击力使液腔中的水从侧喷液腔和下喷液腔射出,在这一过程中,冲击水流向下推动尖部体和导引杆克服第二弹簧的拉力向下冲击移动,从而使下喷液孔露出,并通过尖部体上端面的凹面回转结构引导和反射向侧面喷射;向外喷射的高速水流松动、破坏或软化插头周边的岩土结构,松动、破坏或软化的岩土便于后续旋挖筒挖取岩土;与此同时,在这一过程中,插头主体受到向上的反冲力,依次经插杆、连杆、旋挖筒以及筒杆,并压缩第一弹簧,因此旋挖筒产生了向上跳动的动作,并在第一弹簧回复时产生向下挤压动作,从而跟随每次水流的喷射形成跳动动作,不仅能够向外带土,还能够进一步松动、破坏或软化岩土结构,而且能够减少旋挖筒被岩土结构紧密挤压带来的巨大摩擦力;

20.④

在每次水流喷射完成后,第二弹簧回复,向上拉动导引杆和尖部体向上移动,使尖部体重新封闭下喷液孔下端且使插头形成整体,便于再次向下插;

21.⑤

在旋挖筒旋挖过程中,岩土经下导土件和上导土件的引导汇聚在旋挖筒内上部中间的蛟龙轴处,蛟龙轴同步反向转动,将岩土从筒杆中间向上输送并从主杆上的侧面排土口排出;而由于连杆固定在下导土件上,因此水流喷射产生的反冲力还会瞬间作用于下导土件和上导土件上,震松下导土件和上导土件表面粘附的岩土,避免使岩土汇集通道堵塞。

22.与现有技术相比,本发明的有益效果:本发明结构科学合理,使用安全方便;

23.1、本发明的水下打桩装置不仅能够更加高效、轻松的对水下岩土进行挖掘,而且能够连续将弯曲的岩土向外输送,从而显著提高挖取桩孔的效率,减少施工工期,降低施工成本,保障桩孔的连续性。

24.2、本发明通过液电效应产生的爆炸冲击力使液腔中的水从侧喷液腔和下喷液腔射出,在这一过程中,冲击水流向下推动尖部体和导引杆克服第二弹簧的拉力向下冲击移

动,从而使下喷液孔露出,并通过尖部体上端面的凹面回转结构引导和反射向侧面喷射;向外喷射的高速水流松动、破坏或软化插头周边的岩土结构,松动、破坏或软化的岩土便于后续旋挖筒挖取岩土;与此同时,在这一过程中,插头主体受到向上的反冲力,依次经插杆、连杆、旋挖筒以及筒杆,并压缩第一弹簧,因此旋挖筒产生了向上跳动的动作,并在第一弹簧回复时产生向下挤压动作,从而跟随每次水流的喷射形成跳动动作,不仅能够向外带土,还能够进一步松动、破坏或软化岩土结构,而且能够减少旋挖筒被岩土结构紧密挤压带来的巨大摩擦力。

25.3、本发明在旋挖筒旋挖过程中,岩土经下导土件和上导土件的引导汇聚在旋挖筒内上部中间的蛟龙轴处,蛟龙轴同步反向转动,将岩土从筒杆中间向上输送并从主杆上的侧面排土口排出;从而使打桩装置能够连续运行,减少打桩装置反复提出的过程,并使桩孔具有连续性和稳定性,而由于连杆固定在下导土件上,因此水流喷射产生的反冲力还会瞬间作用于下导土件和上导土件上,震松下导土件和上导土件表面粘附的岩土,避免使岩土汇集通道堵塞。

26.4、本发明巧妙的利用液电效应产生的连锁反应将主杆、筒杆、旋挖筒以及插头结合在一起,产生了对水下挖取桩孔显著有利的多个效果,从而相比现有水下打桩装置和打桩工艺具有显著的优势。

附图说明

27.附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。

28.在附图中:

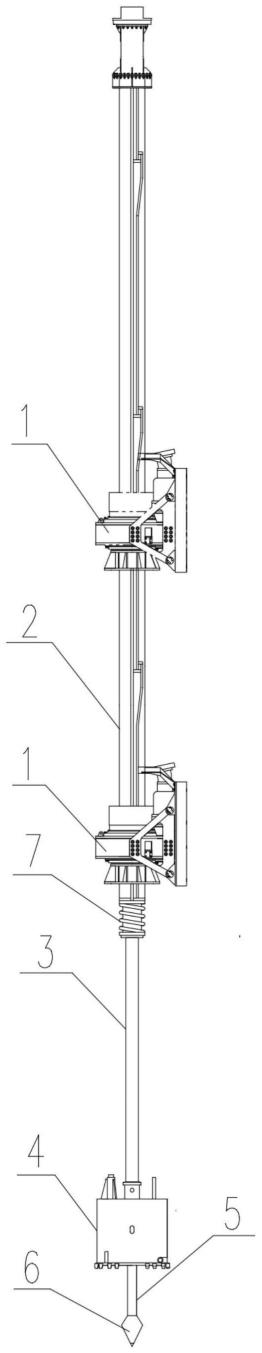

29.图1是本发明水下打桩装置的示意图;

30.图2是本发明主杆与筒杆交界处的剖视示意图;

31.图3是本发明旋挖筒与插头处的剖视示意图;

32.图4是本发明常态下插头处的剖视示意图;

33.图5是本发明液电射流时插头处的剖视示意图。

34.图中标号:

35.1、驱动机构;2、主杆;3、筒杆;31、第一止挡环;4、旋挖筒;41、上导土件;42、下导土件;5、插杆;51、连杆;6、插头;61、插头主体;62、液腔;621、凸柱;622、导引孔;623、第二止挡环;63、侧喷液孔;64、下喷液孔;65、相对电极;66、尖部体;661、导引杆;662、第三止挡环;663、第二弹簧;7、第一弹簧;8、蛟龙轴;9、花键结构。

具体实施方式

36.以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

37.参见图1至5,一种水下打桩装置,包括驱动机构1、主杆2、筒杆3、旋挖筒4、插杆5以及插头6;主杆2和筒杆3均为空心管结构;驱动机构1支撑并驱动主杆2转动和向下挤压,筒杆3套设在主杆2内;且筒杆3与主杆2通过可轴向相对移动但旋转干涉的花键结构9联动,筒杆3与主杆2之间设置有第一弹簧7以限制筒杆3与主杆2的相对轴向移动距离;主杆2与旋挖

筒4上端固定连接;插杆5通过连杆51固定在旋转筒4内下部;插头6固定在插杆5下端;筒杆3内转动套设有一蛟龙轴8;蛟龙轴8下端伸入旋挖筒4内,上端延伸至主杆2上的侧面排土口;蛟龙轴8的转动方向与主杆2的转动方向相反。

38.进一步的,主杆2下方的筒杆3外圆周上固定有一第一止挡环31;第一弹簧7套设在第一止挡环31与主杆2下端面之间的筒杆3外。

39.进一步的,旋挖筒4内设置有一上小下大的喇叭状上导土件41;上导土件41上端与筒杆3下端连通,下端与旋挖筒4内壁固定连接。

40.进一步的,上导土件41下方还设置有下导土件42;下导土件42也为上小下大的喇叭状;下导土件42上端直径大于上导土件41上端直径,且其上端固定在上导土件41中部;下导土件42下端固定在上导土件41下端下方的旋挖筒4内壁上。

41.进一步的,上导土件41和下导土件42内表面均向轴心突出成凸弧面。

42.进一步的,插头6包括插头主体61和尖部体66;插头主体61上端与插杆5下端固定连接;插头主体61内设置有液腔62;插头主体61外周面均匀开设有多个侧喷液孔63;侧喷液孔63从插头主体61侧面连通液腔62;插头主体61下端开设有下喷液孔64;下喷液孔64从插头主体61下端面连通液腔62;液腔62内设置有相对电极65;一外部电路通过相对电极65向液腔62中的液体施加强电场,形成液电效应。

43.进一步的,尖部体66顶部固定连接有一导引杆661;液腔62内顶部中心设置有一凸柱621;凸柱621中心竖直设置有一下端开放的导引孔622;导引孔622下部设置有一第二止挡环623;导引杆661上部穿过第二止挡环623伸入导引孔622内;导引杆661上端设置有一第三止挡环662;第三止挡环662与第二止挡环623干涉配合;导引杆661上端与导引孔622内上端之间连接有第二弹簧663;静力状态下,第二弹簧663使尖部体66挤压预紧在插头主体61下端;尖部体66上端外径与插头主体61下端外径相同。

44.进一步的,侧喷液孔63由内至外倾斜向上且直径逐渐减小;下喷液孔64由内至外直径逐渐减小。

45.进一步的,侧喷液孔63对侧的凸柱621为朝向侧喷液孔63的凹面回转结构;下喷液孔64对侧的液腔62顶部为朝向下喷液孔64的凹面回转结构;尖部体66上端面为朝向侧面的凹面回转结构;回转结构用以反射液体冲击波。

46.一种水下打桩方法,采用的水下打桩装置,包括以下步骤:

47.①

驱动机构1驱动主杆2转动,主杆2通过花键结构9带动筒杆3转动,筒杆3带动旋挖筒4转动,向水下岩土旋挖,在此过程中插头6首先插入水下岩土;外部水通过侧喷液孔63流入液腔62内充满液腔62;

48.②

外部电路通过相对电极65向液腔62中的水施加强电场,高压强电场通过水,由于巨大的能量瞬间释放于放电通道内,通道中的水就迅速汽化、膨胀并引起爆炸,形成液电效应;

49.③

液电效应产生的爆炸冲击力使液腔62中的水从侧喷液腔63和下喷液腔64射出,在这一过程中,冲击水流向下推动尖部体66和导引杆661克服第二弹簧663的拉力向下冲击移动,从而使下喷液孔64露出,并通过尖部体66上端面的凹面回转结构引导和反射向侧面喷射;向外喷射的高速水流松动、破坏或软化插头6周边的岩土结构,松动、破坏或软化的岩土便于后续旋挖筒4挖取岩土;与此同时,在这一过程中,插头主体61受到向上的反冲力,依

次经插杆5、连杆51、旋挖筒4以及筒杆3,并压缩第一弹簧7,因此旋挖筒4产生了向上跳动的动作,并在第一弹簧7回复时产生向下挤压动作,从而跟随每次水流的喷射形成跳动动作,不仅能够向外带土,还能够进一步松动、破坏或软化岩土结构,而且能够减少旋挖筒4被岩土结构紧密挤压带来的巨大摩擦力;

50.④

在每次水流喷射完成后,第二弹簧663回复,向上拉动导引杆661和尖部体66向上移动,使尖部体66重新封闭下喷液孔64下端且使插头6形成整体,便于再次向下插;

51.⑤

在旋挖筒4旋挖过程中,岩土经下导土件42和上导土件41的引导汇聚在旋挖筒4内上部中间的蛟龙轴8处,蛟龙轴8同步反向转动,将岩土从筒杆3中间向上输送并从主杆2上的侧面排土口排出;而由于连杆51固定在下导土件42上,因此水流喷射产生的反冲力还会瞬间作用于下导土件42和上导土件41上,震松下导土件42和上导土件41表面粘附的岩土,避免使岩土汇集通道堵塞。

52.最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1