再循环风机的制作方法

1.本实用新型涉及一种再循环风机,所述再循环风机用于燃料电池系统中的氢气回收装置。

背景技术:

2.在车辆、火车、飞机或船中可以设有燃料电池系统。在燃料电池系统中例如由氢气生成电能,以产生驱动。

3.燃料电池系统除了被供应气态氢气的燃料电池单元之外还具有用于将未被使用的氢气气体回收至燃料电池单元的输入端的回收装置。在回收装置中设有再循环风机,以便将没有被消耗的氢气回收至输入端并给燃料电池通气。由此可以实现较小的燃料消耗。

4.再循环风机可以被设计为电驱动压缩机,例如径流式压缩机。还可以使用额定压力比相对较小的侧通道压缩机和旋转活塞风机(所谓的罗茨风机)。

技术实现要素:

5.所提出的目的是,提供一种替代性的再循环风机。

6.该目的通过用于燃料电池系统中的氢气回收装置的再循环风机来实现。

7.一种用于燃料电池系统中的氢气回收装置的再循环风机,所述再循环风机被构成为轴流式风机并且包括:带有进气口和排气口的壳体以及电机,所述电机被布置在所述壳体的内部并且包括定子单元和带有至少一个叶轮的转子,其中,从所述进气口到所述排气口的流动路径在所述定子单元之外延伸。

8.再循环风机被设计为轴流式风机并且包括:带有进气口和排气口的壳体以及电机,电机被布置在壳体的内部并且包括定子单元和带有至少一个叶轮的转子,其中从进气口到排气口的流动路径在定子单元之外延伸。

9.再循环风机是紧凑的、模块化的、自密封的轴流式风机,这些轴流式风机还可以被称为轴流式机器,其具有外部的控制电子装置作为氢气再循环风机。作为再循环风机的轴流式风机可以具有对称的、柱体形的基本形状,该基本形状与管类似。

10.再循环风机将在燃料电池中反应时没有被消耗掉的氢气引导返回至燃料电池系统的燃料电池中,这降低了燃料电池的氢气消耗和老化。再循环风机被设计为轴流式风机,该轴流式风机有利地还用作压缩机。由电机驱动带有叶轮的转子,从而使得可以经过进气口吸入气体并在排气口处排出气体。从进气口到排气口的流动路径在定子单元之外延伸,从而使得气体在外部从定子单元旁流过。气体在壳体与定子单元之间沿着转子流动并且在此流过叶轮的叶片。在此,对气体进行压缩,以维持氢气向燃料电池的输入端的流动方向。吸入和排出气体可以沿轴向方向进行。轴向方向沿转子的转动轴线延伸。

11.转子包括再循环风机的旋转部件,尤其是轴和至少一个叶轮。定子单元包括固定的、非旋转的部件。转子和定子单元均具有磁性作用区域,藉由其交互作用,转子被置于旋转。在一个实施方案中,定子单元包括被电流流过的绕组,在这些绕组中根据随时间变化

的、流过绕组的电流感应生成随时间变化的磁场,使得借助作为转子的磁性作用区域的永磁性区域引起转子的旋转。

12.此外,定子单元被设计成用于保持转子的至少一个端部区域。为此目的,设有用于转子的轴承。定子单元可以被设计为块,转子的这些端部区域之一伸入该块中并且在该端部区域处被驱动。替代性地,定子单元可以包括带有磁性作用区域的两个子块,转子的这些端部区域中的各个端部区域伸入这些子块中,从而使得转子在两个端部处由子块保持并被驱动。

13.电机被布置在气体的流动路径中。气体在其处于进气口与排气口之间的路径上在电机周围流动并且在此流过叶轮的叶片。电机被布置在壳体的中央区域中,从而使得流过入口的气体流向朝向进气口的定子单元并从定子单元向外围绕电机被转向。由此,气体在壳体与电机之间与电机的转动轴线大体上平行地穿过壳体流向出口。叶轮的叶片伸入气体的流动路径中。

14.与作为再循环风机的径流式风扇相比,作为再循环风机的轴流式风机的空间需求更小。作为再循环风机的带有经整合的电驱动装置的这样的轴流式风机可以被用于各种燃料电池系统中。

15.在一个实施方案中,转子的第一区段伸延到定子单元中并且转子的带有叶轮的第二区段布置在定子单元之外。在这样的实施方案中,定子单元可以被设计为单独的驱动块,其磁性作用区域与转子的第一区段处的磁性作用区域共同作用,从而使得转子仅在一个端部区域处被驱动并且另外的端部区域有利地借助轴承可旋转地被支撑在轴承座中。

16.在一个替代性实施方案中,定子单元包括彼此间隔开的、带有磁性作用区域的两个子块,其中,向每个子块中伸入转子的这些端部区域之一。在此实施方案中,在转子的两个端部处进行驱动。端部区域是转子的进行驱动的第一区段,并且转子的带有叶轮的第二区段在子块的外部在子块之间延伸。

17.在一个实施方案中,转子的第二区段的朝向定子单元的端面被设计成用于将流入端面与电机组之间的气体向外导出。这样的端面(还被称为转子毂端面)是轴的径向扩展部,该径向扩展部可以与轴一体式地形成或者是单独的、与轴相连的部件。这样的端面有利地具有叶片结构,其中弧形地延伸的隆起部在轴向方向上在端面上突起。由此,端面具有螺旋泵的形状和功能,以便将侵入的氢气再次运送至主流中。

18.再循环风机的实施方案包括带有吸收氢气的材料的氢气阻隔,氢气阻隔被布置在定子单元的、转子从中伸出的那侧。氢气阻隔有利地被布置在定子单元的磁性作用区域与转子及该转子的端面之间。氢气阻隔朝向端面以导出气体,因而氢气阻隔是防止氢气侵入的附加保护措施。氢气阻隔吸收可能在其他情况下侵入磁性作用区域的氢气。吸收氢气的材料可以是金属氢化物。

19.带有吸收氢气的材料的氢气阻隔和带有叶片结构的端面(该端面例如像螺旋泵一样起作用)是两个器件,以便防止或至少使氢气侵入磁性作用区域变得困难。这两个器件可以单独地或彼此组合地使用。

20.在一个实施方案中,转子的第二区段被设计成使其具有叶轮座,数量可变的叶轮、尤其至多达两个叶轮可以被安置到该叶轮座上。转子例如被设计成使得在组装再循环风机时要么将仅一个叶轮、要么将两个叶轮安置到叶轮座上。由此可以将转子与由相同部件构

成的一个或两个叶轮组合,而可能无需进行结构上的改变。在具有相邻的两个叶轮的再循环风机中,在这些叶轮之间还布置有带有引导叶片的引导格栅,这在仅有一个叶轮的情况下是不必要的。引导格栅是固定的径向格栅,该径向格栅影响在叶轮之间流动的气体的旋流。

21.针对叶轮和引导叶片的以上所描述的模块化方案可以实现与用于再循环风机的压缩的各种压缩比相适配。可以针对排出压力与进入压力之间的各种期望的压缩比提供各种压缩等级(叶轮数量可能不同)。模块化方案允许制造针对较大的压缩比的多级式风机。在模块化的、单级式的(在需要时两级式的)、内部布置有叶轮的轴流式机器中,可以通过两级性来实现例如可变的压缩比(如有必要),至多达约2.0。模块化方案还提供了节省成本且降低复杂性的潜力。此外由此可以节省能量,这是因为提供了作为压缩机的效率。

22.为了将定子单元放置在壳体的内部,该定子单元由径向地从壳体向定子单元延伸的至少一组接片保持。气体可以穿过接片之间在外部从定子单元旁流过。有利地,在接片处布置有引导叶片或者接片被设计为引导叶片,以影响气体的流动行为。接片用于将电机定位在流动机器中并给其供应电压,流动机器将电机与例如正圆形的、管状的壳体相连接。

23.为了操控定子单元,设有操控电路和延伸穿过接片的用于定子单元的电压供应装置,从而使电流流过线圈中的绕组。操控电路布置在壳体的外侧并且可以具有冷却装置。作为壳体外部的操控电路的电压供应装置和功率电子装置例如可以被设计为浇注解决方案或者被布置在另外的壳体中。

24.有利地,所述转子的第一区段伸延到所述定子单中并且所述转子的带有所述叶轮的第二区段布置在所述定子单元之外,所述叶轮的叶片伸入所述流动路径中。

25.有利地,所述定子单元包括彼此间隔开的两个子块并且向每个子块中伸入所述转子的端部区域之一。

26.有利地,所述端部区域是所述转子的第一区,并且所述转子的第二区段布置在所述子块之外且在所述子块之间。

27.有利地,所述转子的第二区段的朝向所述定子单元的端面被设计成用于将流入所述端面与所述定子单元之间的气体向外导出。

28.有利地,所述端面具有叶片结构。

29.有利地,所述再循环风机包括带有吸收氢气的材料的氢气阻隔部,所述氢气阻隔部被布置在所述定子单元的、所述转子从中伸出的那侧。

30.有利地,所述氢气阻隔部被布置在所述定子单元中的磁性作用区域与所述端之间。

31.有利地,所述吸收氢气的材料包括金属氢化物。

32.有利地,所述转子构成有叶轮座,使得能够将数量可变的叶轮安置到所述叶轮座上。

33.有利地,在相邻的两个叶轮之间布置有引导格栅。

34.有利地,所述定子单元由接片保持,所述接片径向地在所述壳体与所述定子单元之间延伸。

35.有利地,在所述接片处布置有引导叶片或者所述接片被设计成引导叶片。

36.有利地,所述再循环风机包括用于所述电机的操控电路以及延伸穿过所述接片的

用于所述定子单元的电压供应装置。

37.有利地,所述转子构成有叶轮座,使得能够将至多达两个叶轮安置到所述叶轮座上。

附图说明

38.以下结合附图来对几个实施例进行详细阐述。在附图中:

39.图1示意性地示出燃料电池系统的一个实施例,

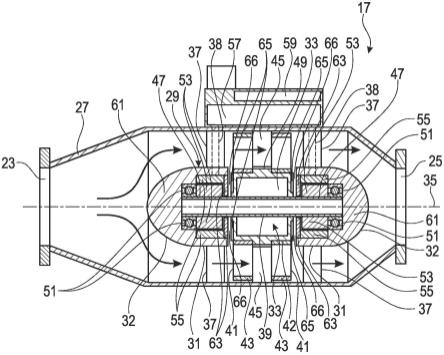

40.图2示出再循环风机的一个实施例的示意性截面图,

41.图3示出盘的俯视图,该盘的正面是端面的一个实施例,以及

42.图4示出再循环风机的另一个实施例的示意性截面图。

具体实施方式

43.在附图中,相同的或功能上起相同作用的部件设有相同的附图标记。

44.图1示意性地示出具有燃料电池单元1的燃料电池系统的一个实施例,该燃料电池单元包括具有多个燃料电池的堆垛。燃料电池各自具有阳极和阴极以及布置在其间的膜片。在阳极侧供应燃料,在此实施例中为气态的氢气。从被设计为储箱的氢气储存器3、经由减压器5 和在减压器5的下游连接的调压阀7来进行供应。经由燃料电池单元 1的喷射器9在阳极侧供应来自调压阀7的氢气和从燃料电池单元1 回收的氢气。在阴极侧供应氧化剂,例如空气。经由过滤器11和空气压缩机13来进行供应。被压缩的空气经过空气增湿器15,以提高效率,并且在阴极侧被供应给燃料电池单元1。

45.燃料和氧化剂在燃料电池的内部发生反应并且在产生水的同时释放能量。然而,从氢气储存器3流动到阳极侧的氢气通常没有完全转化成水。将氮气和水(在阳极中反应时形成并且可能使效率越来越差) 从燃料电池单元1排出,以便为氢气提供空间。由此可以实现高效反应并且不损坏燃料电池中的敏感的膜片,以使燃料电池系统1即使在冷的情况下也很好地起作用并且具有较长的使用寿命。出于前述观点,在氢气回收装置和排放阀19中在阳极设有具有再循环风机17的回收环路。回收环路一方面将没有被使用的氢气馈送返回至阳极输入端并且另一方面藉由排放阀19来排放氮气和多余的水。将水引导至空气增湿器15,以便对输入空气进行增湿。用于回收氢气的再循环风机17 可以被设计成整合在燃料电池堆的阳极侧。

46.燃料电池单元1的冷却接头21与冷却系统相连接,以便对燃料电池单元1进行冷却。

47.图2示出再循环风机17的一个实施例的示意性截面图。这样的用于氢气的再循环风机17可以是燃料电池系统的组成部分,如已经示例性地结合图1所描述的。

48.再循环风机17被设计为轴流式风机。再循环风机包括壳体中27 的进气口23和排气口25,气体穿过壳体沿从进气口23到排气口25 的流动路径流动。气体沿轴向方向流入再循环风机17中并从中流出。在壳体27的内部,气体沿轴向方向从电机29旁流过,其中气体在电机的端侧区域处经历径向向外并且然后再次向内的偏转。气体的流动路径是由箭头展示的。在给燃料电池单元通气时的气体主要包括氢气,但是还包括氮气和水蒸气。

49.在壳体27中,电机29布置在中央区域中,该电机包括带有在空间上彼此分隔开的

两个子块32的定子单元31和转子33。子块32以及由此电机29藉由多个接片37与壳体27相连接。接片37径向地在壳体27与子块32之间延伸,从而使得气体可以在电机29的外部在接片37之间流过。针对这些子块32中的每个子块示例性地设有三个接片37,这些接片被布置成相距120度。接片37被设计为引导叶片,以影响气体的流动行为。

50.转子33包括再循环风机17的旋转部件,尤其可旋转的轴39和布置在其上的至少一个叶轮41,叶轮带有径向于转动轴线延伸的叶片 43。在此实施例中设有第一叶轮和第二叶轮41,这些叶轮防旋转地与轴39相连接。叶轮41能够被安置到用于多个叶轮41的叶轮座42上并且轴向地彼此间隔开。叶轮座42是转子33的、叶轮41能够被安置在其上的区域。这可以是径向扩展的区域,如在此实施例中那样。在叶轮41之间设有引导格栅45,该引导格栅被紧固在壳体27上且并不转动。

51.轴39被设计成能够安置一个或两个叶轮41。由此在装配再循环风机17时获得自由度。由此,可以在组装时使模块化的再循环风机 17以简单的方式与使用时的要求相适配,其方式为借助引导格栅43 来装配仅一个叶轮41或两个引导叶轮41,而可能无需高耗费的再次设计。

52.转子33包括至少一个第一区段47和第二区段49。第一区段47 伸入定子单元31中,并且第二区段49布置在定子单元31的外部。在此实施例中,转子33的伸入这两个子块32中的端部区域是第一区段 47,并且第二区段49在子块32之间延伸。在子块32中,在转子33 的端部处设有轴承51(例如被设计为球轴承),以使转子33可旋转地保持在其位置。球轴承是特别适合的并且在其可用性方面几乎不具有限制。转子33的第一区段47还包括可旋转的磁性作用区域53,这些磁性作用区域防旋转地布置在轴39上。在子块32中在可旋转的磁性作用区域53的周围布置有静止的磁性作用区域55。在轴39上布置有永磁体作为磁性作用区域53。在该磁性作用区域的周围,线圈中的绕组作为定子单元31的磁性作用区域55(在该磁性作用区域中可以由随时间变化的电流感应生成随时间变化的磁场)而延伸。磁性作用区域53、55的磁场的交互作用引起转子33的旋转。

53.用于电机29的操控电路57(该操控电路控制流过绕组的电流) 布置在壳体27的外侧。在操控电路57中设有冷却装置59。根据电机 29的功率消耗和绕组中的流动,在一些实施例中不需要这样的冷却装置59。操控电路57例如可以作为针对1.5kw的功率电子装置被设置为外部电路。电机29的供电由供电线路38来进行,这些供电线路沿接片37延伸或在接片中延伸。

54.定子单元31的子块32中的磁性作用区域55的绕组和轴承51被包封或被包裹,从而使得气流侧向地在定子单元32的周围被转向。子块32的外壳61是拱顶形的并且其顶点朝向进气口23或排气口25。外壳61可以被设计成浇注件。外壳61形成流动体的被分开的实施方案,以使气体的流动路径在壳体27与电机29之间被转向。

55.在子块32的、转子33从中伸出且朝向转子的第二区段49的侧面上设有氢气阻隔63,该氢气阻隔在径向方向上包围转子33并且呈面型地在定子单元31的内部布置在转子33与磁性作用区域53、55之间。氢气阻隔63是定子单元31的一部分并且包括吸收氢气的材料,例如金属氢化物。以此方式防止氢气侵入定子单元31以及尤其磁性作用区域53、55中。

56.转子33的第二区段49包括第一叶轮和第二叶轮41,这些叶轮被安置在轴39上。轴39是径向扩展的,以避免在定子单元31的子块 32与转子33的第二区段49之间转移时沿轴

向流动的气体产生涡流。

57.朝向子块32存在在第二区段49处径向延伸的、圆形的端面65,该端面被设计成使其将流入端面65与子块32之间的气体向外导出。以此方式,侵入端面65与氢气阻隔63之间的间隙66中的气体不仅藉由氢气阻隔63被防止侵入定子单元31的内部,而且在最佳情况下先前就已经再次从间隙66被运送出来。端面65具有叶片结构,其旋转将中间气体从间隙66向外沿轴向延伸的流动路径、纵向于转动轴线 35推回。

58.图3示出盘的俯视图,该盘的正面形成转子33的第二区段49的端面65。盘具有截锥形的基本形状,因而端面65是与轴向方向(其走向与转动轴线35的走向相对应)成钝角地倾斜的。替代性地,端面还可以与轴向方向垂直地延伸。

59.弧形地从内向外延伸的隆起部在轴向方向上在端面65上突起并形成叶片结构67,该叶片结构用于在端面65转动时将气体向外导出。叶片结构67像螺旋泵一样起作用。盘在中央具有孔69,轴39延伸穿过该孔。替代性地,端面65还可以作为轴39的径向扩展区域与该轴一体式地形成。

60.图4示出再循环风机17的另一个实施例的示意性截面图。为了避免重复,以下描述集中于与已经结合图2和图3描述的前述实施例的不同之处。

61.在图4的实施例中,定子单元31仅包括一个块,因而转子33的驱动仅在其端部区域处进行。另外的端部区域由轴承座71保持。定子单元31和轴承座71由接片37保持。接片37径向地在壳体27与定子单元31或轴承座71之间延伸,从而使得气体可以在接片37之间流过。

62.转子33包括端部区域作为伸入定子单元31中的第一区段47,并且包括第二区段49,该第二区段在定子单元31与轴承座71之间延伸。另外的端部区域伸入轴承座71中。在定子单元31和轴承座71中,在转子33的端部处设有轴承51(例如被设计为球轴承),以使转子33 可旋转地保持在其位置。转子33的在定子单元31中的第一区段47 还包括可旋转的磁性作用区域53,该磁性作用区域防旋转地布置在轴 39上。在定子单元31中在可旋转的磁性作用区域53的周围布置有静止的磁性作用区域55。

63.定子单元31和轴承座71具有外壳,从而使得气流侧向地在定子单元31和轴承座71周围被转向。外壳61是拱顶形的并且其顶点朝向进气口23或排气口25。外壳61可以被设计成浇注件。

64.轴39被设计成能够将一个或两个叶轮41安置到叶轮座42上。叶轮座42处于转子33的第二区段49的扩展区域中。然而,在此实施例中,仅装配有一个叶轮41并且由于缺乏另外的叶轮41也没有设置引导格栅43。

65.由于在轴承座71中没有设置必定要被保护以防氢气侵入的磁性作用区域,因此既没有在轴承座71处设置氢气阻隔63、也没有在第二区段49的朝向轴承座71的那侧设置带有叶片结构67的端面65。轴承座71和定子单元31可以被设计成使得转子33(其具有一个或两个叶轮41)可以被装入轴承座71和定子单元31的这样的组合中(如所描述的)或者被装入带有两个子块32的定子单元31中。

66.再循环风机17由于仅被设置在端部区域处的定子单元31和仅一个叶轮41而被设计为用于比前述实施例更小的功率。将定子单元31 设置为在这些端部区域之一处的仅一个块对于具有较小功率需求的电机29而言是有意义的,这还伴随着耗费较小的再循环风机17。出于这个原因,在操控电路57上没有设置冷却装置59。通过设置一个或两个叶轮41和/

或通过适合地选出各个叶轮41,可以与功率范围进行进一步适配,在组装时才进行适配。以此方式可以灵活且简单地使制造与变化的要求相适配,而可能无需在设计时进行适配。

67.在上文中给出的以及可从附图中得到的特征不仅可以单独地、而且可以在各种组合中有利地实现。本实用新型不局限于所描述的实施例,而是可以在本领域技术人员的能力范围内以各种方式来改变。

68.附图标记清单

[0069]1ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

燃料电池单元

[0070]3ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

氢气储存器

[0071]5ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

减压器

[0072]7ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

调压阀

[0073]9ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

喷射器

[0074]

11

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

过滤器

[0075]

13

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

空气压缩机

[0076]

15

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

空气增湿器

[0077]

17

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

氢气再循环风机

[0078]

19

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

排放阀

[0079]

21

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

冷却接头

[0080]

23

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

进气口

[0081]

25

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

排气口

[0082]

27

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

壳体

[0083]

29

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

电机

[0084]

31

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

定子单元

[0085]

32

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

子块

[0086]

33

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

转子

[0087]

35

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

转动轴线

[0088]

37

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

接片

[0089]

38

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

供电线路

[0090]

39

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

轴

[0091]

41

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

叶轮

[0092]

42

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

叶轮座

[0093]

43

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

叶片

[0094]

45

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

引导格栅

[0095]

47

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一区段

[0096]

49

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二区段

[0097]

51

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

轴承

[0098]

53

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

磁性作用区域

[0099]

55

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

磁性作用区域

[0100]

57

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

操控电路

[0101]

59

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

冷却装置

[0102]

61

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

外壳

[0103]

63

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

氢气阻隔

[0104]

65

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

端面

[0105]

66

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

间隙

[0106]

67

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

叶片结构

[0107]

69

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

孔

[0108]

71

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

轴承座

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1