液力变矩器的制作方法

1.本公开涉及一种液力变矩器,更具体地涉及具有内摩擦盘的液力变矩器。

背景技术:

2.典型地,在自动变速的机动车辆的发动机和变速器之间设置液力变矩器。液力变矩器用于通过使用流体(通常为油)将发动机的驱动动力传递到变速器,起到传递扭矩和变矩的作用。

3.液力变矩器通常包括外壳、泵轮、涡轮、锁止离合器、减振器和输出毂。泵轮和涡轮轴向地相对设置。泵轮包括泵轮壳体和固定至泵轮壳体的多个泵轮叶片,泵轮壳体与外壳一起旋转。涡轮包括固定连接至输出毂的涡轮壳体和多个涡轮叶片,所述涡轮叶片固定至涡轮壳体的面向泵轮的一侧。涡轮壳体和泵轮壳体共同包围限定一循环圆,如现有技术已知的。

4.在一些现有技术中,锁止离合器形成在泵轮和涡轮之间。例如,在中国专利申请cn106574701a中,涡轮壳体作为锁止离合器的活塞盘并包括第一摩擦副,其可轴向移动以与包括第二摩擦副的泵轮壳体接合或脱离接合。在美国专利申请us2015152951a1中,泵轮壳体和涡轮壳体之间设置有第一活塞盘和第二活塞盘,第一活塞盘在涡轮和第二活塞盘之间浮动地设置,第二活塞盘连接至涡轮但未限制其轴向移位。

5.在上述现有技术中,减振器均形成于涡轮壳体和泵轮壳体共同限定的循环圆的外部。减振器通常包括连接至锁止离合器的驱动盘和固定连接至输出毂的从动盘,以及周向作用的弹性构件。周向作用的弹性构件介于驱动盘和从动盘之间。已经发现,减振器的多个构件的存在占据了液力变矩器内部较大的空间,特别是在轴向方向上。

技术实现要素:

6.本公开旨在通过巧妙的零件兼用设计,提高液力变矩器内部空间的利用率,精简液力变矩器的外形尺寸。

7.本公开提供了一种液力变矩器,其包括:外壳,其围绕一旋转轴线设置,用于接收输入扭矩;泵轮,其围绕所述旋转轴线设置且包括泵轮壳体、泵轮芯部环以及多个泵轮叶片;涡轮,其围绕所述旋转轴线与所述泵轮轴向相对地设置,所述涡轮包括涡轮壳体和多个涡轮叶片;输出毂,其围绕所述旋转轴线设置且固定连接至所述涡轮壳体,用于输出扭矩;其中,该液力变矩器还包括:内摩擦盘,其围绕所述旋转轴线设置且在轴向上介于所述泵轮和所述涡轮之间,所述内摩擦盘上设置有多个弹性构件,所述多个弹性构件被保持在所述内摩擦盘和所述泵轮芯部环之间,以将扭矩从所述泵轮经由所述多个弹性构件传递至所述内摩擦盘;且其中所述涡轮能够在锁定位置和脱离位置之间轴向移位,在所述锁定位置,所述涡轮壳体与所述内摩擦盘接合并形成锁定连接,在所述脱离位置,所述涡轮壳体与所述内摩擦盘脱离接合。

8.在根据本公开的液力变矩器中,内摩擦盘兼作为锁止离合器和减振器的部件,同

时起到减振器的弹性构件保持盘和锁止离合器的摩擦盘的功能。通常彼此分开的两个部件被合并成一个部件,且通常位于泵轮壳体和涡轮壳体形成的第一腔室外部的减振器被设置在第一腔室的内部。由此,液力变矩器可具有更小的体积,节省出的空间提供了丰富的设计选择,例如可用于添加附加部件等等。此外,液力变矩器可具有更轻的重量,这允许降低安装有液力变矩器的机动车辆的能耗,符合当下节能减排的环保需求。

9.在一些实施例中,所述内摩擦盘为环形形状,所述内摩擦盘包括位于其径向内侧的内周部分,所述内周部分包括多个弹性构件保持窗口,所述多个弹性构件保持窗口沿周向延伸,相邻两个弹性构件保持窗口在周向上通过径向分隔部彼此分开,所述多个弹性件构件在轴向上被保持在所述多个弹性构件保持窗口和所述泵轮芯部环之间。

10.由此,减振器的组成部件(泵轮芯部环、弹性构件以及弹性构件保持窗口)位于第一腔室的径向上的中间位置,而没有占据泵轮和涡轮之间液力驱动的流体传递路径。由此,根据本公开的液力变矩器充分利用了第一腔室径向中间位置的内部空间来布置减振器,大大压缩了液力变矩器沿径向方向的尺寸,结构紧凑,以便适应当前汽车工业中缩减部件尺寸的趋势。

11.在一些实施例中,所述泵轮芯部环包括朝向所述内摩擦盘延伸的多个驱动凸片。每个弹性构件周向地压缩在泵轮芯部环的驱动凸片和内摩擦盘的径向分隔部之间。

12.在一些实施例中,所述内摩擦盘包括位于其径向外侧的外周部分,所述外周部分包括面向所述泵轮的第一表面和面向所述涡轮的第二表面,所述第二表面处设置有摩擦片,用于与所述涡轮壳体形成锁定连接。

13.在一些实施例中,所述内摩擦盘的外周部分的第一表面处设置有第一限位衬套,所述第一限位衬套为围绕所述旋转轴线的环形形状,用于在所述涡轮处于锁定位置时沿轴向支撑所述内摩擦盘。

14.在一些实施例中,所述内摩擦盘的外周部分的第一表面处设置有密封圈。

15.在一些实施例中,所述内摩擦盘中设置有多个定心凸台,用于将所述密封圈和/或所述第一限位衬套相对于所述旋转轴线定心。密封圈为围绕旋转轴线的环形形状,用于在涡轮处于锁定位置时在泵轮壳体31和内摩擦盘5之间形成流体密封,由此确保第一腔室和第二腔室之间的压力差。因此,内摩擦盘和涡轮壳体形成紧密而牢固的摩擦锁定连接,从而保证刚性传递模式下扭矩传递的效率。

16.在一些实施例中,所述内摩擦盘的外周部分和内周部分通过多个径向幅板连接,相邻的径向幅板之间形成周向延伸的流体流通窗口。流体流通窗口允许在第一腔室内部循环的液力传递流体通过,同时减轻内摩擦盘以及整个液力变矩器的重量。

17.在一些实施例中,每个径向幅板与所述内周部分的相应的径向分隔部在径向上相互对齐,从而增强作为扭矩传递部件的内摩擦盘5的机械强度。

18.在一些实施例中,所述输出毂和所述外壳之间设置有第二限位衬套,所述第二限位衬套为围绕所述旋转轴线的环形形状,用于在所述涡轮处于脱离位置时沿轴向支撑所述输出毂。

19.在一些实施例中,所述第二限位衬套中设置有多个径向延伸的流体通路,以允许流体流入或流出涡轮壳体和外壳之间的空间。

20.本公开还提供了一种机动车辆,其包括如前所述的液力变矩器。

附图说明

21.附图并入在说明书中并构成其一部分。附图与以上的笼统描述、以下给出的示例性实施例和方法的详细描述一起用于解释本公开原理。本公开的目的和优势将在根据附图研究以下说明书时显现,在附图中,相同的元件被给予相同或类似的附图标记,且其中:

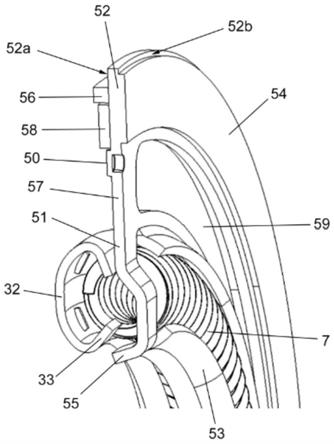

22.图1是根据本公开的一个示例性实施例的液力变矩器的示意图;

23.图2是根据本公开的一个示例性实施例的液力变矩器的分解图;

24.图3示出了根据本公开的一个示例性实施例的液力变矩器的内摩擦盘;

25.图4示出了根据本公开的一个示例性实施例的液力变矩器的内摩擦盘的外周部分和内周部分的结构;

26.图5示出了根据本公开的一个示例性实施例的液力变矩器的泵轮芯部环;

27.图6示出了根据本公开的一个示例性实施例的液力变矩器的第二限位衬套;

28.图7详细示出了根据本公开的一个示例性实施例的液力变矩器的内摩擦盘的局部;

29.图8示出了根据本公开的一个示例性实施例的液力变矩器在锁定状态下的液流路径;以及

30.图9示出了根据本公开的一个示例性实施例的液力变矩器在锁定状态下的扭矩传递路径。

具体实施方式

31.现将详细参考附图所示的本公开示例性实施例和方法,在附图中,相同的附图标记标识相同或相应的部件。但是应注意,本公开在其更宽泛方面不限于特定细节、代表性装置和方法,以及与示例性实施例和方法相关的所示和所述的阐释性例子。

32.示例性实施例的该描述意图结合附图被阅读,这些附图被视为整个书写的说明书的一部分。在说明书中,诸如“上”、“下”、“左”、“右”以及其衍生词(例如,“向下”、“向上”等)的相对术语应被解释为在所讨论附图中所述或所示的方位。这些相对术语是为了描述方便,而不旨在要求特定方位。除非以其他方式明确地描述,术语“连接、联接”等的是指结构被直接或通过中间结构间接固定或附连彼此的关系,以及可移动或牢固的附连或关系。术语“操作地连接”是这样一种连接关系,其允许相关结构在操作或实际使用时具有该连接关系。另外,在权利要求中使用的词语“一”和“一个”是指“至少一个”,且在权利要求中使用的词语“二”是指“至少两个”。

33.液力变矩器1的第一示例性实施例在图1中大体示出。液力变矩器1接收来自发动机的输入扭矩,并将扭矩传递至变速器的输入轴(未示出),例如在机动车辆中。

34.应理解的是,轴向和径向取向相对于液力变矩器1的旋转轴线x考虑。诸如“轴向地”、“径向地”和“圆周地”相对术语分别相对于与旋转轴线x平行、垂直和以圆的方式围绕其的取向。

35.在此讨论的附图仅示出液力变矩器1的一半,即,液力变矩器1在旋转轴线x上方的部分或局部的横截面。如现有技术已知,液力变矩器1绕旋转轴线x圆周对称。

36.液力变矩器1包括作为输入构件的外壳2,外壳2围绕旋转轴线x设置。外壳2接收来自发动机的扭矩,作为液力变矩器1的输入扭矩。外壳2与发动机的输出轴的速度相同的速

度转动。

37.液力变矩器1还包括作为输出构件的输出毂6,其围绕旋转轴线x设置。输出毂6联接至变速器的输入轴并与之同轴设置。例如,输出毂6可设置有内花键,用于将输出毂6不可旋转地联接至设置有互补外花键的变速器的输入轴。替换地,焊接或其他连接可用于将输出毂6固定至变速器的输入轴。

38.如图1所示的液力变矩器1包括围绕旋转轴线x设置的泵轮3、围绕旋转轴线x设置且与泵轮3同轴地对齐的涡轮4、以及布置在泵轮3和涡轮4之间的导轮。

39.泵轮3包括大体环形的泵轮壳体31、泵轮芯部环32和多个泵轮叶片34,所述泵轮叶片34牢固地附连至泵轮壳体31和泵轮芯部环32,诸如通过钎焊。泵轮3固定至外壳2且因此连接至发动机的驱动轴(或飞轮),以便以与发动机输出轴相同的速度旋转。在一些实施例中,如图1所示,泵轮壳体31沿轴向与外壳2相对且通过焊接部21固定至外壳2。

40.涡轮4与泵轮3轴向相对地布置且可被其液力驱动。涡轮4包括涡轮壳体41和多个涡轮叶片43。涡轮4包括涡轮壳体41、大体环形的涡轮4芯部环和多个涡轮叶片43,所述涡轮叶片43牢固地附连至涡轮壳体41和涡轮4芯部环,诸如通过钎焊。所述涡轮壳体41例如通过铆钉固定连接至输出毂6。所述涡轮叶片43固定至涡轮壳体41的面向泵轮3的一侧。涡轮4和导轮一起形成循环圆。在液力变矩器1的液动传递模式下,泵轮3和涡轮4可通过流体传递动力而无刚性连接,如现有技术中已知的。

41.泵轮壳体31和涡轮壳体41在它们之间限定第一腔室11(或循环圆腔室)。涡轮壳体41和外壳2在它们之间限定第二腔室12。参考图1,第一腔室11大体位于涡轮壳体41左侧,第二腔室12大体位于涡轮壳体41的右侧。

42.根据本公开的一些实施例,液力变矩器1还包括大体环形的内摩擦盘5,其围绕旋转轴线x设置且在轴向上介于泵轮3和涡轮4之间。

43.内摩擦盘5形成为液力变矩器1的锁止离合器的一部分。锁止离合器被配置为在处于锁定位置时机械地传递扭矩。锁止离合器通常在机动车辆液力传递的启动过程之后被锁定,以便避免例如由涡轮4和泵轮3之间的滑动现象引起的效率损失。锁止离合器还包括形成锁止离合器的活塞部分的涡轮壳体41。涡轮4且因此涡轮壳体41能够在锁定位置和脱离位置之间轴向移位。在锁定位置,涡轮壳体41与内摩擦盘5接合并形成锁定连接,液力变矩器1在刚性传递模式下工作。在脱离位置,涡轮壳体41与内摩擦盘5脱离接合,液力变矩器1在液力传递模式下工作。

44.内摩擦盘5还形成为液力变矩器1的减振器的一部分。参照图2和图4,内摩擦盘5上设置有多个弹性构件7,多个弹性构件7被保持在内摩擦盘5和泵轮芯部环32之间,以将扭矩从泵轮3经由多个弹性构件7传递至内摩擦盘5,同时多个弹性构件7可吸收突变的扭矩。

45.内摩擦盘5兼作为锁止离合器和减振器的部件,如以上所述。以这种方式,通常彼此分开的两个部件被合并成一个部件,且通常位于泵轮壳体31和涡轮壳体41形成的第一腔室11外部的减振器被设置在第一腔室11的内部。由此,液力变矩器可具有更小的体积,节省出的空间提供了丰富的设计选择,例如可用于添加附加部件等等。此外,液力变矩器可具有更轻的重量,这使得可以降低安装有液力变矩器的机动车辆能耗,符合当下节能减排的环保趋势。

46.参考图2至图4,内摩擦盘5包括位于其径向外侧的外周部分52。外周部分52大体径

向延伸且包括面向泵轮3的第一表面52a和面向涡轮4的第二表面52b(图4)。如图1和4最佳所示,所述第二表面52b处设置有摩擦片54,用于与涡轮壳体41形成锁定连接。摩擦片54例如呈环形形状,且通过本领域内已知的合适手段,例如通过粘合剂粘合被牢固地附接到第二表面52b处。

47.涡轮壳体41包括大体环形的平坦凸缘42。凸缘42是涡轮壳体41的径向延伸部,且如图1所示,布置在涡轮叶片43的径向外侧。涡轮凸缘42和涡轮壳体41的其他部分成一体,例如,由单个或一体部件制成,但也可以是连接在一起的独立部件。涡轮壳体41的凸缘42与内摩擦盘5的第二表面52b轴向地重叠。如以下所解释的,涡轮壳体41及其凸缘42可轴向地朝向内摩擦盘5的第二表面52b或远离第二表面52b移动,以进入锁定位置或脱离位置。

48.根据本公开的一些实施例,流体可流入或流出涡轮壳体41一侧的第二腔室12,以驱动涡轮壳体的轴向移动。流体的流动例如通过阀门来控制。当打开阀门时,流体可流入涡轮壳体41一侧的第二腔室12,第二腔室12的流体压力逐渐增大,直至大于涡轮壳体41另一侧的第一腔室11的压力,从而驱动涡轮壳体41轴向地朝向内摩擦盘5的第二表面52b移动。由此,锁止离合器被锁止。相反,当关闭阀门时,流体可流出涡轮壳体41一侧的第二腔室12,使得第二腔室12的压力逐渐减小,直至小于涡轮壳体41另一侧的第一腔室11的压力。在压力差的作用下,涡轮壳体41轴向地远离内摩擦盘5的第二表面52b移动。由此,锁止离合器被释放。

49.当然,本领域技术人员也可以设想以其他驱动方式来实现涡轮壳体41的轴向移动,例如采用膜片弹簧等。

50.在本公开的一些实施例中,参考图1,为限制涡轮壳体41的轴向移动的行程端点,内摩擦盘5的外周部分52的第一表面52a处设置有第一限位衬套58,所述第一限位衬套58为围绕所述旋转轴线x的环形形状,用于在所述涡轮4处于锁定位置时沿轴向支撑所述内摩擦盘5,由此限定涡轮壳体41的行程的左侧端点。此外,所述输出毂6和所述外壳2之间设置有第二限位衬套68,第二限位衬套68为围绕旋转轴线x的环形形状,用于在涡轮4处于脱离位置时沿轴向支撑输出毂6,由此限定涡轮壳体41的行程的右侧端点。

51.参考图2和图6,第二限位衬套68中可设置有多个径向延伸的流体通路69,以允许流体流入或流出涡轮壳体41和外壳2之间的第二腔室12。流体的流入路径在图8中以箭头示意性地示出。反之,可以设想流体的流出路径。

52.参考图1和图4,内摩擦盘5的外周部分52的第一表面52a处还设置有密封圈56。密封圈56为围绕旋转轴线x的环形形状,用于在涡轮4处于锁定位置时在泵轮壳体31和内摩擦盘5之间形成流体密封,由此确保第一腔室11和第二腔室12之间的压力差。因此,内摩擦盘5和涡轮壳体41形成紧密而牢固的摩擦锁定连接,从而保证刚性传递模式下扭矩传递的效率。

53.在一些实施例中,参考图7,第一限位衬套58和密封圈56在径向上相互接续。例如,第一限位衬套58设置在密封圈56的径向内侧且紧邻该密封圈56。内摩擦盘5中设置可有多个定心凸台50。多个定心凸台50接合第一限位衬套58的内周表面,以将第一限位衬套58相对于旋转轴线x定心,进而密封圈56通过与第一限位衬套58的径向接续而定心。可选地,第一限位衬套58设置在密封圈56的径向外侧且紧邻该密封圈56。多个定心凸台50接合密封圈56的内周表面,以将密封圈56相对于旋转轴线x定心,进而第一限位衬套58通过与密封圈56

的径向接续而定心。

54.参考图2至图4,内摩擦盘5包括位于其径向内侧的内周部分51,内周部分51包括多个弹性构件保持窗口53。多个弹性构件保持窗口53沿周向延伸。相邻两个弹性构件保持窗口53在周向上通过径向分隔部55彼此分开。多个弹性件构件7在轴向上被保持在多个弹性构件保持窗口53和泵轮芯部环32之间。参考图5,泵轮芯部环32包括朝向内摩擦盘5延伸的多个驱动凸片33,其同样形成减振器的一部分。

55.在一些实施例中,如图2所示,弹性构件7周向地串联在设置内摩擦盘5和泵轮芯部环32之间。每个弹性构件7周向地压缩在泵轮芯部环32的驱动凸片33和内摩擦盘5的径向分隔部55之间。

56.在液力变矩器1的刚性传递模式下,如图9所示,内摩擦盘5与涡轮壳体41接合。在这种情况下,通过外壳2、泵轮3输入的扭矩经由泵轮芯部环32的驱动凸片33和弹性构件7(图9中未示出)传递到内摩擦盘5的内周部分51,进而内摩擦盘5的外周部分52经由摩擦片54和涡轮壳体41之间的锁定连接将扭矩传递至涡轮壳体41和输出毂6。因此,可以有效地吸收和减小在刚性传递模式下发动机扭矩的波动。

57.在液力变矩器1的液力传递模式(未示出)下,内摩擦盘5和涡轮壳体41脱离接合。在这种情况下,通过外壳2输入的扭矩通过泵轮3液力地传递至涡轮4,进而通过涡轮壳体41传递至输出毂6。

58.在一些实施例中,如图3和图4所示,内摩擦盘5的外周部分52和内周部分51通过多个径向幅板57连接。相邻的径向幅板57之间形成周向延伸的流体流通窗口59,以允许在第一腔室11内部循环的用于液力传递的流体通过,同时减轻内摩擦盘5以及整个液力变矩器1的重量。

59.参考图3,每个径向幅板57与内周部分51的相应的径向分隔部55在径向上相互对齐,从而增强作为扭矩传递部件的内摩擦盘5的机械强度。

60.此外,参考图1,减振器的组成部件(泵轮芯部环32、弹性构件7以及弹性构件保持窗口53)位于第一腔室11的径向上的中间位置,而没有占据泵轮3和涡轮4之间液力驱动的流体传递路径。由此,根据本公开的液力变矩器1充分利用了第一腔室11径向中间位置的内部空间来布置减振器,大大压缩了液力变矩器1沿径向方向的尺寸,结构紧凑,以便适应各种应用环境。

61.可以用上述实施例来实施各种修改、改变和变化。

62.根据专利法规的规定,出于说明的目的已经呈现了本公开的示例性实施例的前述描述。这并不是旨在为穷尽性的或将本公开限制于所公开的确切形式。选择上文公开的实施例是为了最好地说明本公开的原理及其实际应用,从而使本领域的普通技术人员能够在各种实施例中以最佳方式利用本公开,并且各种修改适合于预期的特定使用,只要遵循本文所述的原理即可。因此,本申请旨在覆盖使用其一般原理的本公开的任何变型、使用或修改。此外,本申请旨在覆盖本公开所属领域中的已知或惯用实践中的与本公开内容相背离的内容。因此,在不偏离本公开的意图和范围的情况下,可以对上述公开进行改变。本公开的范围还旨在由所附权利要求限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1