一种混合动力汽车用行星齿轮箱散热装置

本发明属于汽车传动,具体涉及一种混合动力汽车用行星齿轮箱散热装置。

背景技术:

1、混合动力汽车是指车上装有两个以上动力源,现目前的混合动力汽车大多数指动力源为内燃机和电机的混合驱动形式,需要在汽车内额外加上电机以及电池等零件;当汽车加速、起步以及低速时使用电机作为驱动方式,而在速度提高后采用发动机和电机相配合进行驱动;因此,现在的机电混合动力汽车内部空间紧凑,散热性能较差,容易影响某些传动结构,导致汽车性能下降;

2、例如公开号为cn212672377u的中国专利公开了一种紧凑型机电混合动力行星齿轮结构,在外壳的表面设置铜板,铜板的表面设置散热环,通过散热环将外壳中行星齿轮结构所产生的热量导出外壳,能够对外壳的内部进行散热,从而导致外壳内部积热的现象;但在实际工作过程中,散热环只是将外壳内的热量导出外壳进行被动散热,散热效果有限,并且当外部气温过高或者行星齿轮机构长时间工作后,外壳内部的温度得不到有效控制,就会影响行星齿轮的传动性能,进而导致其使用寿命下降。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明公开了一种混合动力汽车用行星齿轮箱散热装置,其目的在于解决现有行星齿轮机构在长时间工作后散热性能差的问题。

2、为达到上述目的,本发明提供如下技术方案:

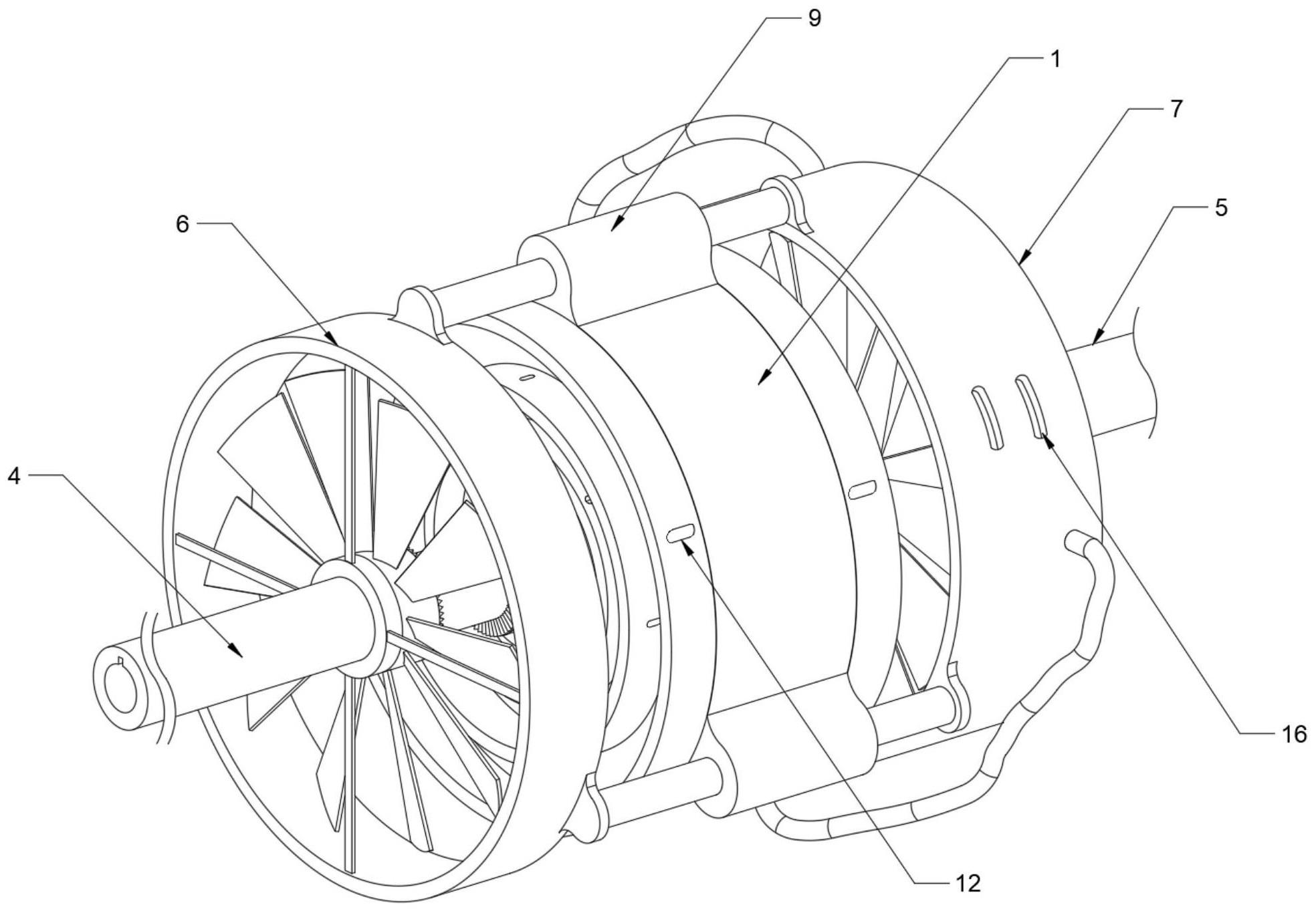

3、一种混合动力汽车用行星齿轮箱散热装置,包括行星齿轮结构主体以及与其动力连接的第一传动轴和第二传动轴,所述行星齿轮结构主体包括外壳以及设置于外壳两端的多个散热环;所述第一传动轴的外表面套设有传动件以及第一散热机构;所述传动件与第一传动轴动力连接,所述第一散热机构与第一传动轴滑动连接;所述第二传动轴的外表面套设有所述传动件和第二散热机构;所述第二传动轴与对应所述传动件动力连接,所述第二散热机构与第二传动轴滑动连接;所述第一散热机构和第二散热机构至少包括周向设置的多个第一扇叶;所述外壳与第一散热机构、第二散热机构之间均设有动力连接的执行机构,且当散热环需要降温时,执行机构带动第一散热机构和第二散热机构朝向外壳滑动并使其与传动件动力连接,驱动第一扇叶转动对散热环降温。

4、进一步,所述第二散热机构还包括依次套设于第二传动轴的转动块、密封壳体以及第二保护罩;所述转动块滑动并转动设置于第二传动轴表面,且与对应传动件动力连接;所述第一扇叶周向设置于所述转动块表面;所述密封壳体转动设置于所述转动块表面,且密封壳体内侧与转动块表面之间形成密封腔室;所述密封腔室内设有多个周向固定在转动块表面的叶片;所述密封腔室与所述外壳内部之间连通有用于循环的散热管路;所述第二保护罩与密封壳体之间固定连接有多件支架;所述第二保护罩与相对应的执行机构动力连接,并在其带动下仅沿第二传动轴的轴向滑动而不发生相对转动。

5、进一步,所述转动块的表面还周向设有多个第二扇叶,且第二扇叶产生的风吹向散热管路;所述第二保护罩与转动块之间设有呈环形的隔板,用于分隔第一扇叶与第二扇叶;所述隔板的内环转动设置于转动块表面,外环与第二保护罩固定连接;所述第二保护罩表面开设有多个进气口。

6、进一步,相邻所述散热环之间均活动设置有环形板,且环形板与散热环相邻的表面之间均相互抵接;相邻所述环形板之间均设有呈u型的连接块;所述第一保护罩和第二保护罩均与相邻的所述环形板固定连接,并带动环形板同步滑动。

7、进一步,所述环形板靠近外壳表面的一侧设有导热垫,且当第一散热机构和第二散热机构与对应传动件动力连接时,导热垫紧贴外壳表面。

8、进一步,所述散热环的表面均周向开设有多个散热通孔,且相邻散热环表面的散热通孔位置相互错开。

9、进一步,所述散热管路围绕密封壳体呈螺旋间隔设置,且散热管路均在第二扇叶的覆盖范围内。

10、本发明的有益效果在于:

11、1、当行星齿轮结构主体内部温度不高时,可以通过散热环进行被动散热;当行星齿轮结构主体长时间工作后,散热环的被动散热无法满足降温要求时,外壳表面的执行机构启动并带动第一散热机构和第二散热机构运动并与传动件动力连接,此时第一散热机构和第二散热机构在传动件的带动下开始工作,第一扇叶转动并同时对散热环进行主动散热,加快散热效率,降低行星齿轮结构主体的温度;

12、2、第一散热机构和第二散热机构工作的同时,第二散热机构还会带动转动块运动,转动块同时会带动叶片和第二扇叶转动,叶片在密封壳体内转动会带动润滑油在散热管路和外壳之间循环,同时第二扇叶产生的风会带走散热管路表面的热量,使得其内部的润滑油温度下降,而温度下降的润滑油循环至外壳内时能够吸收内部更多的热量,再将吸收的热量通过第一扇叶带走,如此循环往复能够进一步降低外壳内的温度;

13、3、环形板能够在第一散热机构和第二散热机构运动时刮掉散热环表面附着的灰尘以及其他杂质,保证散热环表面与空气的接触面积足够大,并且当第一散热机构和第二散热机构不工作时,环形板与散热环之间能够共同组成有一定密封作用的腔室,能够尽量减小散热环的表面暴露在空气中,进而防止其表面附着灰尘。

14、本发明的其他优点、目标和特征将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上对本领域技术人员而言是显而易见的,或者本领域技术人员可以从本发明的实践中得到教导。本发明的目标和其他优点可以通过下面的说明书来实现和获得。

技术特征:

1.一种混合动力汽车用行星齿轮箱散热装置,包括行星齿轮结构主体以及与其动力连接的第一传动轴(4)和第二传动轴(5);其特征在于:所述行星齿轮结构主体包括外壳(1)以及设置于外壳(1)两端的多个散热环(2);所述第一传动轴(4)的外表面套设有传动件(3)以及第一散热机构(6);所述传动件(3)与第一传动轴(4)动力连接,所述第一散热机构(6)与第一传动轴(4)滑动连接;所述第二传动轴(5)的外表面套设有所述传动件(3)和第二散热机构(7);所述第二传动轴(5)与对应所述传动件(3)动力连接,所述第二散热机构(7)与第二传动轴(5)滑动连接;所述第一散热机构(6)和第二散热机构(7)至少包括周向设置的多个第一扇叶(8);所述外壳(1)与第一散热机构(6)、第二散热机构(7)之间均设有动力连接的执行机构(9),且当散热环(2)需要降温时,执行机构(9)带动第一散热机构(6)和第二散热机构(7)朝向外壳(1)滑动并使其与传动件(3)动力连接,驱动第一扇叶(8)转动对散热环(2)降温。

2.根据权利要求1所述的一种混合动力汽车用行星齿轮箱散热装置,其特征在于:所述第二散热机构(7)还包括依次套设于第二传动轴(5)的转动块(703)、密封壳体(702)以及第二保护罩(706);所述转动块(703)滑动并转动设置于第二传动轴(5)表面,且与对应传动件(3)动力连接;所述第一扇叶(8)周向设置于所述转动块(703)表面;所述密封壳体(702)转动设置于所述转动块(703)表面,且密封壳体(702)内侧与转动块(703)表面之间形成密封腔室;所述密封腔室内设有多个周向固定在转动块(703)表面的叶片(704);所述密封腔室与所述外壳(1)内部之间连通有用于循环的散热管路(701);所述第二保护罩(706)与密封壳体(702)之间固定连接有多件支架(13);所述第二保护罩(706)与相对应的执行机构(9)动力连接,并在其带动下仅沿第二传动轴(5)的轴向滑动而不发生相对转动。

3.根据权利要求2所述的一种混合动力汽车用行星齿轮箱散热装置,其特征在于:所述转动块(703)的表面还周向设有多个第二扇叶(14),且第二扇叶(14)产生的风吹向散热管路(701);所述第二保护罩(706)与转动块(703)之间设有呈环形的隔板(705),用于分隔第一扇叶(8)与第二扇叶(14);所述隔板(705)的内环转动设置于转动块(703)表面,外环与第二保护罩(706)固定连接;所述第二保护罩(706)表面开设有多个进气口(16)。

4.根据权利要求3所述的一种混合动力汽车用行星齿轮箱散热装置,其特征在于:相邻所述散热环(2)之间均活动设置有环形板(10),且环形板(10)与散热环(2)相邻的表面之间均相互抵接;相邻所述环形板(10)之间均设有呈u型的连接块(11);所述第一保护罩(603)和第二保护罩(706)均与相邻的所述环形板(10)固定连接,并带动环形板(10)同步滑动。

5.根据权利要求4所述的一种混合动力汽车用行星齿轮箱散热装置,其特征在于:所述环形板(10)靠近外壳(1)表面的一侧设有导热垫(15),且当第一散热机构(6)和第二散热机构(7)与对应传动件(3)动力连接时,导热垫(15)紧贴外壳(1)表面。

6.根据权利要求5所述的一种混合动力汽车用行星齿轮箱散热装置,其特征在于:所述散热环(2)的表面均周向开设有多个散热通孔(12),且相邻散热环(2)表面的散热通孔(12)位置相互错开。

7.根据权利要求6所述的一种混合动力汽车用行星齿轮箱散热装置,其特征在于:所述散热管路(701)围绕密封壳体(702)呈螺旋间隔设置,且散热管路(701)均在第二扇叶(14)的覆盖范围内。

技术总结

本发明属于汽车传动技术领域,具体涉及一种混合动力汽车用行星齿轮箱散热装置,包括行星齿轮结构主体以及与其动力连接的第一传动轴和第二传动轴,所述行星齿轮结构主体包括外壳以及设置于外壳两端的多个散热环;所述第一传动轴的外表面套设有传动件以及第一散热机构;所述第二传动轴的外表面套设有所述传动件和第二散热机构;所述第一散热机构和第二散热机构至少包括周向设置的多个第一扇叶;所述外壳与第一散热机构、第二散热机构之间均设有动力连接的执行机构;采用本发明技术方案,能够解决现有行星齿轮机构在长时间工作后散热性能差的问题。

技术研发人员:陈星,吴维,卢国成,邓涛,郑讯佳

受保护的技术使用者:重庆文理学院

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!