差速器以及车辆的制作方法

本申请涉及车辆,尤其涉及一种差速器以及车辆。

背景技术:

1、现如今,差速器作为平衡车辆转弯时内外车轮转速差的关键器件,是通过内部结构差速不差扭的作用原理,但当车轮涉水或涉泥导致特定车轮打滑时,打滑的特定车轮会失去附着力并快速旋转,而此时另一个车轮因为等扭而获得不了足够脱困的驱动力,从而导致车辆遇困。

2、目前解决策略为通过在差速器上设置差速锁,以将左右半轴通过锁止装置形成刚性连接,使动力可以顺利作用到未打滑的车轮。然而,现有的差速锁通常需要设置额外的电子装置并通过电子操控系统操纵,从而不仅大幅度增加了差速器的整体体积,而且还增多了差速器的制造成本,导致带差速锁的差速器不具备普遍适用性。

技术实现思路

1、本申请实施例提供一种差速器以及车辆,以解决现有的差速锁通常需要设置额外的电子装置并通过电子操控系统操纵,从而不仅大幅度增加了差速器的整体体积,而且还增多了差速器的制造成本,导致出现带差速锁的差速器不具备普遍适用性的问题。

2、第一方面,本申请实施例提供一种差速器,包括:

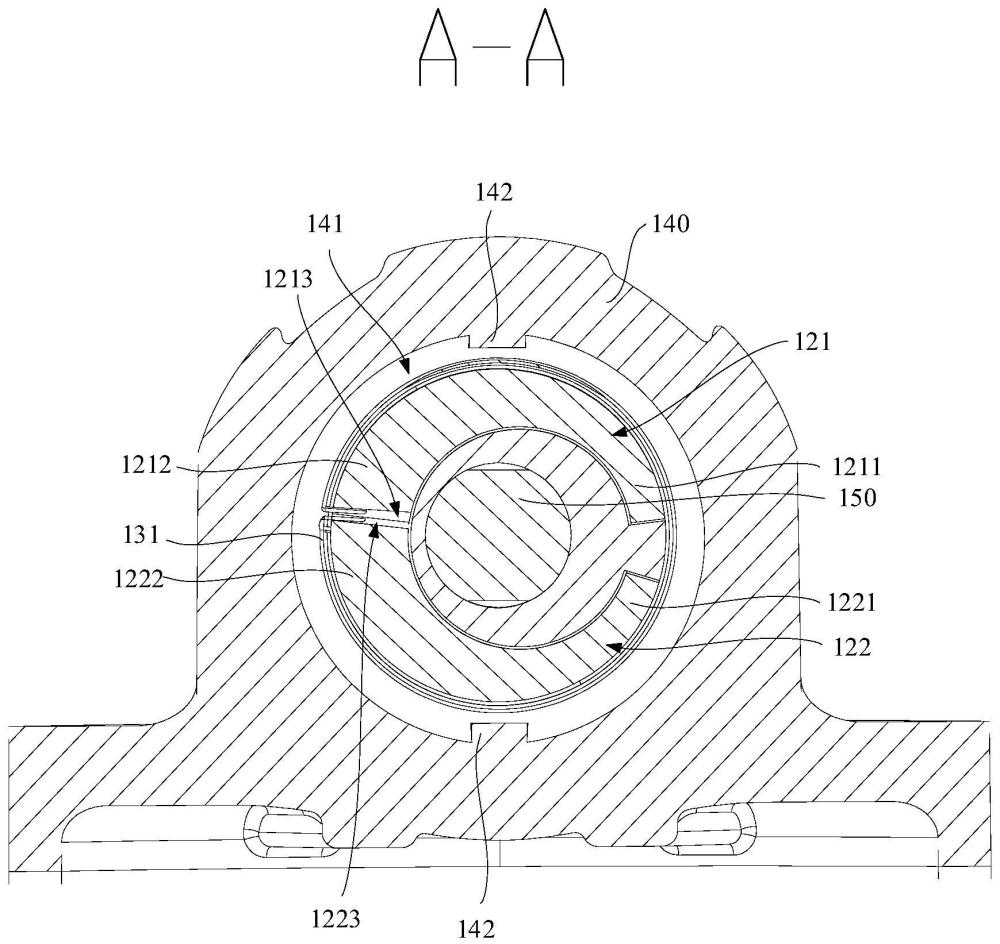

3、第一行星齿轮和第二行星齿轮,所述第一行星齿轮和所述第二行星齿轮间隔设置,且均连接于车辆的传动装置;

4、相互连接的锁止装置和弹性装置,所述锁止装置和所述弹性装置均设置于所述第一行星齿轮远离所述第二行星齿轮的一侧,和/或设置于所述第二行星齿轮远离所述第一行星齿轮的一侧,所述传动装置能够带动所述第一行星齿轮和/或所述第二行星齿轮、所述锁止装置以及所述弹性装置转动,并使所述锁止装置沿背离所述第一行星齿轮的轴心和/或沿背离所述第二行星齿轮的轴心方向位移;以及

5、壳体,所述壳体包设于所述锁止装置和所述弹性装置,且所述壳体包括与所述锁止装置间隔设置的止抵装置;其中,当所述锁止装置沿背离所述第一行星齿轮的轴心和/或沿背离所述第二行星齿轮的轴心方向位移时,所述锁止装置能够抵接于所述止抵装置,以锁止所述差速器。

6、在一实施例中,所述锁止装置包括相互连接的第一甩块和第二甩块,所述第一甩块和所述第二甩块均为弧线状,所述第一甩块包括位于其两端的第一端部和第二端部,所述第二甩块包括位于其两端的第三端部和第四端部,其中,所述第一甩块的横截面积沿所述第一端部至所述第二端部的方向逐渐增大,且所述第二甩块的横截面积沿所述第三端部至所述第四端部的方向逐渐增大。

7、在一实施例中,所述第二端部开设有沿所述锁止装置轴心方向延伸的第一容纳槽,所述第四端部开设有沿所述锁止装置轴心方向延伸的第二容纳槽,所述弹性装置包括弹簧,所述弹簧包设于所述第一甩块的周向和所述第二甩块的周向,并延伸于所述第一容纳槽和所述第二容纳槽内,以使所述第一甩块连接于所述第二甩块。

8、在一实施例中,所述第一端部和所述第三端部之间的间距大于所述第二端部和所述第四端部之间的间距。

9、在一实施例中,所述差速器还包括连接轴,所述连接轴穿设于所述第一行星齿轮和所述第二行星齿轮,并与所述锁止装置间隙配合。

10、在一实施例中,所述锁止装置包括固定盘和第三甩块,所述固定盘开设有沿所述锁止装置轴心方向延伸的第三容纳槽,所述第三甩块位于所述第三容纳槽内,所以弹性装置包括弹簧,所述弹簧的一端连接于所述第三容纳槽的底壁,所述弹簧的另一端连接于所述第三甩块。

11、在一实施例中,所述止抵装置的数量为多个,多个所述止抵装置相互间隔设置,所述第三容纳槽和所述第三甩块的数量均为多个,其中,每一所述止抵装置对应每一所述第三容纳槽和每一所述第三甩块设置。

12、在一实施例中,所述差速器还包括连接轴,所述连接轴穿设于所述第一行星齿轮、所述第二行星齿轮以及所述固定盘,并固定连接于所述固定盘。

13、在一实施例中,所述差速器还包括第一半轴齿轮和第二半轴齿轮,所述第一半轴齿轮和所述第二半轴齿轮用于连接车辆的不同车轮,其中,所述第一半轴齿轮、所述第二半轴齿轮、所述第一行星齿轮和所述第二行星齿轮四者一一啮合连接。

14、第二方面,本申请实施例还提供一种车辆,包括如上述任一实施例的差速器。

15、本申请实施例提供的差速器可以应用于车辆技术领域,以实现当车轮打滑时使车辆脱困的目的。差速器包括第一行星齿轮、第二行星齿轮、锁止装置以及弹性装置,其中,第一行星齿轮和第二行星齿轮间隔设置,且均连接于车辆的传动装置,以接收车辆传动装置的传动力,同时,锁止装置和弹性装置均设置于第一行星齿轮远离第二行星齿轮的一侧,和/或设置于第二行星齿轮远离第一行星齿轮的一侧,另外,差速器还包括壳体,壳体包设于锁止装置和弹性装置,且壳体包括与锁止装置间隔设置的止抵装置。

16、可以理解的是,在本申请实施例中,当车辆正常行驶时,车辆的传动装置会将传动力传动至第一行星齿轮和第二行星齿轮,以使第一行星齿轮和第二行星齿轮正常转动,此时由于壳体上的止抵装置和锁止装置间隔设置,故二者并不会产生干涉。而当车辆的特定车轮打滑时,此时第一行星齿轮或第二行星齿轮会高速转动,并带动设置在其上的锁止装置以及弹性装置转动,而锁止装置在高速旋转的过程中,会克服弹性装置的自身弹力,且沿背离第一行星齿轮的轴心或沿背离第二行星齿轮的轴心方向位移,并逐渐沿靠近止抵装置的方向位移,也即在高速旋转的过程中,锁止装置和止抵装置之间的间隙会逐渐减小,并直至锁止装置和止抵装置之间产生干涉,而此时锁止装置能够抵接于止抵装置上,并使得第一行星齿轮或第二行星齿轮的转动速度逐渐趋近于零,从而锁止差速器,进而使得连接不同车轮的左右半轴之间能够形成刚性连接,使得车辆传动装置的传动力可以顺利作用到未打滑的车轮,从而实现车辆脱困的目的。

17、另外,在本申请实施例中,由于还设置有与锁止装置连接的弹性装置,因此当车辆脱困后,由于第一行星齿轮或第二行星齿轮无法为锁止装置提供高转速,故而锁止装置会在弹性装置的弹力作用下沿靠近第一行星齿轮的轴心或沿靠近第二行星齿轮的轴心方向位移,并恢复至锁止装置的初始位置,从而实现车辆脱困后差速器的自动复原目的。

18、本申请实施例提供的差速器能够通过简单和可靠的机械结构,以实现锁止差速器使车辆脱困的目的,相比于现有技术的电控差速器而言,不仅大幅度优化了差速器的整体体积,以减轻车身重量,而且还大幅度降低了带差速锁的差速器的制造成本,以使得带差速锁的差速器更经济并具有普通适用性,另外,本申请实施例中的差速器还能够通过可靠的机械结构实现差速器的锁止以及自动恢复,相比于现有技术需要电控指令恢复差速器而言,还提高车辆脱困后恢复差速器的效率,以保证车辆的行驶稳定性。

技术特征:

1.一种差速器,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的差速器,其特征在于,所述锁止装置包括相互连接的第一甩块和第二甩块,所述第一甩块和所述第二甩块均为弧线状,所述第一甩块包括位于其两端的第一端部和第二端部,所述第二甩块包括位于其两端的第三端部和第四端部,其中,所述第一甩块的横截面积沿所述第一端部至所述第二端部的方向逐渐增大,且所述第二甩块的横截面积沿所述第三端部至所述第四端部的方向逐渐增大。

3.根据权利要求2所述的差速器,其特征在于,所述第二端部开设有沿所述锁止装置轴心方向延伸的第一容纳槽,所述第四端部开设有沿所述锁止装置轴心方向延伸的第二容纳槽,所述弹性装置包括弹簧,所述弹簧包设于所述第一甩块的周向和所述第二甩块的周向,并延伸于所述第一容纳槽和所述第二容纳槽内,以使所述第一甩块连接于所述第二甩块。

4.根据权利要求2所述的差速器,其特征在于,所述第一端部和所述第三端部之间的间距大于所述第二端部和所述第四端部之间的间距。

5.根据权利要求1-4任一项所述的差速器,其特征在于,所述差速器还包括连接轴,所述连接轴穿设于所述第一行星齿轮和所述第二行星齿轮,并与所述锁止装置间隙配合。

6.根据权利要求1所述的差速器,其特征在于,所述锁止装置包括固定盘和第三甩块,所述固定盘开设有沿所述锁止装置轴心方向延伸的第三容纳槽,所述第三甩块位于所述第三容纳槽内,所以弹性装置包括弹簧,所述弹簧的一端连接于所述第三容纳槽的底壁,所述弹簧的另一端连接于所述第三甩块。

7.根据权利要求6所述的差速器,其特征在于,所述止抵装置的数量为多个,多个所述止抵装置相互间隔设置,所述第三容纳槽和所述第三甩块的数量均为多个,其中,每一所述止抵装置对应每一所述第三容纳槽和每一所述第三甩块设置。

8.根据权利要求6-7任一项所述的差速器,其特征在于,所述差速器还包括连接轴,所述连接轴穿设于所述第一行星齿轮、所述第二行星齿轮以及所述固定盘,并固定连接于所述固定盘。

9.根据权利要求1所述的差速器,其特征在于,所述差速器还包括第一半轴齿轮和第二半轴齿轮,所述第一半轴齿轮和所述第二半轴齿轮用于连接车辆的不同车轮,其中,所述第一半轴齿轮、所述第二半轴齿轮、所述第一行星齿轮和所述第二行星齿轮四者一一啮合连接。

10.一种车辆,其特征在于,包括如权利要求1-9任一项所述的差速器。

技术总结

本申请提供一种差速器以及车辆,其中,差速器包括第一行星齿轮、第二行星齿轮、锁止装置以及弹性装置,其中第一行星齿轮和第二行星齿轮间隔设置,且均连接于车辆的传动装置,以接收车辆传动装置的传动力,同时,锁止装置和弹性装置均设置于第一行星齿轮远离第二行星齿轮的一侧,和/或设置于第二行星齿轮远离第一行星齿轮的一侧,另外差速器还包括壳体,壳体包设于锁止装置和弹性装置,且壳体包括与锁止装置间隔设置的止抵装置,从而通过简单和可靠的机械结构,以实现锁止差速器使车辆脱困以及自动恢复的目的,不仅大幅度优化了差速器的整体体积,而且还降低了带差速锁的差速器的制造成本,以使得带差速锁的差速器更经济并具有普通适用性。

技术研发人员:顾宗浩,徐畅

受保护的技术使用者:浙江凌昇动力科技有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/2/21

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!