金属线膨胀系数实验仪

1.本实用新型涉及一种大学物理实验装置,尤其指一种金属线膨胀系数实验仪。

背景技术:

2.金属线膨胀系数实验是国内高校的《大学物理实验》课程的常做的实验项目。现有技术中的带有自动温控功能的该类仪器大同小异,其构成有一个温控仪和线胀系数测试装置。温控仪通过两套导线连接线胀系数测试装置来实现电加热和自动温控,该装置有一个紫铜做的且较粗的厚铜管,厚铜管外面贴有几个电加热片及温度传感器,被测金属杆插入被加热的厚铜管后,设定好温度后经过一段时间(大约半个多小时)的电加热,厚铜管与被测金属杆达到热平衡而使得两者温度一致,此时才可以读取千分表上的读数来测量伸长量,再设定几个温度值到达热平衡还得等待较长时间,最后通过测量被测金属杆在不同温度下的伸长量来计算待测金属的线膨胀系数。本人的教学实践证明,现有技术中的该类仪器有四个缺陷:第一个缺陷是如前所述等待热平衡时间太长;第二个缺陷是虽然温控仪上数字显示的温度已经到达设定值,但是实际上被测金属杆温度还没有达到设定值,因为千分表的读数还在显著变化,也即被测金属杆的温度还在变化并没与达到热平衡,也即产生被测金属杆实际温度滞后于温控仪显示温度的滞后效应,这就带来了较大的实验误差。分析原因,就是电加热为外热式引起:电热片把热量传给厚铜管,厚铜管再通过空气把热量传给被测金属杆,到达厚铜管与被测金属杆的热平衡需要较长时间,并且温度传感器是贴在厚铜管上的,在一段时间内温控仪数字显示的实际温度是厚铜管上的温度而不是被测金属杆的温度;第三个缺陷是仪器体积大、成本高,为了实现温度均匀分布,外加热式较粗的厚铜管必须是用较多的紫铜材料制作,这个厚铜管即粗又重,导致仪器体积和重量大,再加上紫铜是比较贵重的金属而导致成本高;第四个缺陷是这种外加热模式的大部分热量散发到外部,只有一部分热量用于给被测金属杆加热,电热利用率低,比较费电。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的是提供一种到达设定温度所用时间短、被测金属材料的实际温度相对于显示温度无滞后效应而温度显示准确的金属线膨胀系数实验仪,它还具有节电、重量轻、体积小、成本低的特点。

4.为了实现上述目的, 本实用新型把现有技术中的被测金属杆换成了待测金属管8,把现有技术中的用很粗的厚铜管外加热被测金属杆改成了用很细的电热管7内加热待测金属管8。本实用新型的具体结构为温控仪1通过加热导线与电热管7内的电热丝相连,温控仪1通过导线与温度传感器13相连。外壳3及支杆11固定在底座2上。外壳3的左右两端分别与左挡板4及右挡板5相互固定。导向块12固定在外壳3的底部。支杆11上可调式安装千分表10。电热管7的左端通过固定螺丝17固定在左挡板4的内侧,待测金属管8可滑动式套在电热管7上并且其左端顶在左挡板4的内侧,待测金属管8的右端插入右挡板5的圆孔内并且顶在隔热棒9的左端,隔热棒9的右端顶在千分表的测杆头部。压簧16的下端固定在外壳3的底

部,压簧16的上端固定在导热片14上,温度传感器13安装在导热片14的下表面,导热片14与待测金属管8之间为弹性接触。

5.为了定位压簧16只有竖直活动而不待被测金属管推着横行,还将压簧16内安装立柱15,立柱15的底端固定在外壳3的底部,立柱15的外径略小于压簧16的内径,立柱15的高度略小于导向块12的高度。

6.由于本实用新型把现有技术中的被测金属杆换成了待测金属管8,把现有技术中的外置很粗的厚铜管加热被测金属杆改成了由很细的内置电热管7加热待测金属管8,并且温度传感器13弹力式与待测金属管8热接触,这就使待测金属管8升温快且温度显示准确,消除了待测金属材料的实际温度滞后于温度显示的滞后效应,提高了实验精度、缩短了等待热平衡的时间、提高了电热转换利用率。由于本实用新型把现有技术中的较粗笨重的加热厚铜管去掉了,还使仪器变得体积小、重量轻、成本低。另外,本实用新型的这种内热式加热由于电热管7的热量必然要先经过加热待测金属管8后而散发,而现有技术中的外热式加热大部分热量散发到外部,只有一部分热量用于加热被测金属棒,显然,本实用新型的电热利用率至少比现有技术高一倍以上,也即要达到同样的被测金属材料温度,本实用新型需要的加热电功率至少比现有技术少了一倍。可见,本实用新型因为具有加热时间短、加热电功率小而比现有技术具有显著的节电效果。

附图说明

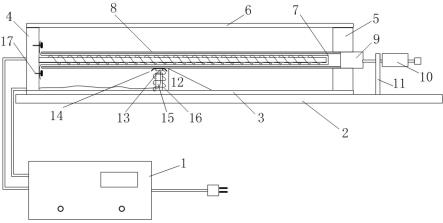

7.图1是本实用新型的横向纵切面正视图。

具体实施方式

8.参见图1。本实用新型把现有技术中的被测金属杆换成了待测金属管8(本文把现有技术中的被测金属杆及本实用新型的待测金属管8总称被测金属材料),把现有技术中的用很粗的厚铜管(直径5-8厘米)外加热被测金属杆改成了用很细的(直径约0.7-1厘米)电热管7内加热待测金属管8。温控仪1通过加热导线与电热管7内的电热丝(即图1中的横向螺纹状缠绕线)相连。温控仪1通过导线与温度传感器13相连。用耐高温(能承受100-150摄氏度高温就可以)材料制作的外壳3可以是长方形或横向的圆柱形,其上面有一个带合页的上盖6可以开合。外壳3及支杆11固定在底座2上。外壳3的左右两端分别与左挡板4及右挡板5相互固定,左挡板4及右挡板5也用上述的耐高温材料制作。用前述耐高温材料制作的三角形的导向块12固定在外壳3的底部,以防止插入电热管7时左端向下倾斜。支杆11上可调式安装千分表10。电热管7左端的安装底盘通过固定螺丝17固定在左挡板4的内侧;或者采用电热管7为插入式紧固安装模式也可,此时需要在左挡板4的中央部位开个与电热管7外径相等的圆孔;也可用现有技术中的模式:法兰盘套在电热管7的左端并相互焊接,法兰盘上的圆柱部位带有螺纹和紧固螺丝,法兰盘上的带螺纹的圆柱部位穿过左挡板4后拧紧紧固螺丝就可固定电热管7在左挡板4上了。待测金属管8的内径比电热管7的外径略粗,以保证待测金属管8可滑动式套在电热管7上且管径细。待测金属管8的长度比电热管7的长度略长,以保证电热管7均匀加热待测金属管8。待测金属管8的左端顶在左挡板4的内侧或电热管7的安装底盘上,待测金属管8的右端可插入右挡板5的圆孔内并且顶在隔热棒9的左端,隔热棒9的右端顶在千分表的测杆顶部。压簧16的下端固定在外壳3的底部,压簧16的上端

固定在导热片14上。导热片14是用紫铜片制作的上表面为圆形、侧面为梯形的圆梯形状,以使电热管7插入时可滑到导热片14的上表面,还要使导热片14的上表面弯曲,导热片14上表面弯曲的曲率半径等于电热管7的外半径,以使导热片14与电热管7之间的接触面积大两者良好热接触。温度传感器13安装在导热片14的下表面。要调节压簧16的弹起高度,使导热片14的上表面高出导向块1-3毫米,以保证待测金属管8插入时可与导热片14良好的弹性热接触。导向块12的高度与右挡板5上的圆孔下表面高度相等。

9.为了定位压簧16及导热片14只有竖直活动而不被待测金属管8推着横行,还要在压簧16内安装立柱15,立柱15的底端固定在外壳3的底部。立柱15的外径略小于压簧16的内径,立柱15的高度略小于导向块12的高度。

10.本实用新型对多数部件的绝对尺寸没有特殊要求,但是对下述部件的相对尺寸有要求:待测金属管8的外径及隔热棒9的直径要略小于右挡板5上的圆孔直径,以便于使待测金属管8及隔热棒9可顺利穿过右挡板5上的圆孔且缝隙小。电热管7应该安装在左挡板4的中心位置,以便使电热管7的轴线位于左挡板4中心和右挡板5中心形成的连线上。

11.本实用新型的电热管7可采用现有技术中的结构生产,直径在0.7-1厘米左右为宜,长度25-38厘米,待测金属管8的管壁厚度1-2毫米。温控仪1用现有技术制造,其中包括了可调自动温控式加热电源模块、具有数字显示的设定温度及检测温度显示电路模块等。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1