基于脑机交互的数据采集与扫描方法与扫描设备与流程

1.本发明涉及脑机交互技术领域,特别是基于脑机交互的数据采集与扫描方法与扫描设备。

背景技术:

2.脑机交互定义:是指基于脑电信号实现人脑与计算机或其他电子设备的通讯和控制,它是一种新的人机交互方式,其基本原理是:通过脑电信号检测技术获取神经系统的电活动变化,再对这些信号进行分类识别,分辨出引发脑电变化的动作意图,再用计算机把人的思维活动转变成命令信号驱动外部设备,从而在没有肌肉和外围神经直接参与的情况下,实现人脑对外部环境的直接控制,但是在进行脑机交互前,需要对交互人员的神经数据进行收集,并进行分类识别以及对比记录,但进行这种操作时,需要大量的工作进行进行操作,过程十分繁琐且费时费力,鉴于此,针对上述问题深入研究,遂有本案产生。

技术实现要素:

3.本发明的目的是为了解决上述问题,设计了基于脑机交互的数据采集与扫描方法与扫描设备,解决了现有的背景技术问题。

4.实现上述目的本发明的技术方案为:基于脑机交互的数据采集与扫描方法,包括如下步骤:步骤s1、清理,步骤s2、调试设备,步骤s3、引导,步骤s4、分类识别,步骤s5、对比记录;

5.s1:首先将待检测人员头部毛发进行剔除,并对患者耳垂等位置进行清洁;

6.s2:对扫描设备进行调试,并对待检测人员进行情绪安抚,并引导待检测人员进入到调试结束后的设备内部;

7.s3:在待检测人员进入到设备内部,通过对人员心理进行引导,并通过设备内部播放舒缓音乐以及引导画面增加人员内心平稳性,防止对检测采集以及扫描结果造成影响;

8.s4:对采集与扫描的数据进行多重采样,并对不同数据进行分类识别,识别为不同的特征,并对不同的特征进行分类处理,特征提取采用基于小波熵算法对脑电信号进行特征提取,特征分类采用基于sffs-pln法进行脑电信号特征选择;

9.s5:对不同的特征提取与分类器模型建立,并将数据与标准的模型进行对比,随后将对比结果进行分类记录。

10.基于脑机交互的数据扫描设备,包括主体,所述前端安装有移动结构,所述主体两侧内壁均活动安装有扫描结构,所述主体后侧安装有辅助操作结构;

11.两个所述扫描结构,其中一个包含有:装配腔、伸缩滑轨、移动仓、弧形开口、两个驱动组件、两个条形通孔、移动块、两个第一伸缩杆、两个第二伸缩杆、上夹板、下夹板、若干触点组件、复位弹簧、四个导向滑轨以及两个滑动块;

12.所述装配腔开设于所述主体一侧内壁,所述伸缩滑轨安装于所述装配腔底部内壁,所述移动仓底部与所述伸缩滑轨底部连接,所述弧形开口开设于所述移动仓一侧,两个

所述驱动组件分别安装于所述移动仓两侧,两个所述条形通孔分别开设于所述移动仓两侧,所述移动块两侧分别与两个所述条形通孔滑动连接,两个所述第一伸缩杆一端与所述滑动块转动连接,且两个所述第一伸缩杆与移动仓两侧内壁转动连接,两个所述第二伸缩杆一端分别与两个所述第一伸缩杆铰接,两个所述第二伸缩杆另一端分别与上夹板以及下夹板铰接,所述上夹板以及下夹板一端相互连接,且二者连接处与弧形开口处转动连接,若干所述触点组件分别安装于上夹板以及下夹板内侧,所述复位弹簧两端分别与上夹板以及下夹板连接,两个所述导向滑轨分别安装于弧形开口处,两个所述滑动块分别与四个所述导向滑轨滑动连接,且两个所述滑动块分别与上夹板以及下夹板另一端铰接。

13.两个所述驱动组件,其中一个包含有:两个第一驱动件、两个丝杠以及移动板;

14.两个所述第一驱动件安装于所述移动仓一侧,两个所述丝杠同样设置于所述移动仓一侧,且两个所述丝杠一端分别与两个所述第一驱动件驱动端连接,所述移动板两端分别与两个所述丝杠连接,且所述移动板底部贯穿所述条形通孔与所述移动块连接;

15.若干所述触点组件,其中一个包含有:基座、干电极、挤压弹簧以及压力传感器;

16.所述基座安装于所述下夹板顶部,所述压力传感器安装于所述基座内部下侧,所述挤压弹簧底部与所述压力传感器连接,所述干电极插装于所述基座顶部,且所述干电极底部贯穿所述基座与所述挤压弹簧顶部连接。

17.所述装配腔前端设置有矩形开口,且移动仓一侧设置有移动把手,移动把手位于矩形开口内侧,且矩形开口竖直方向的长度大于移动把手的最大长度。

18.所述移动结构包含有:底座、固定座、两个第二驱动件、两个齿轮、移动床体、两个齿条、若干移动轮、两个导向滑道以及躺枕;

19.所述底座安装于所述主体前端,所述固定座安装于所述底座顶部,且所述固定座内部设为中空,两个所述第二驱动件分别安装于所述固定座两侧,且两个所述第二驱动件驱动端贯穿所述固定座壁面分别与两个所述齿轮连接,所述移动床体设置于所述固定座顶部,且两个是齿条分别安装于所述移动床体底部两侧,两个所述齿条分别与两个所述齿轮相啮合,若干所述移动轮安装于所述移动床体底部,两个所述导向滑道安装于所述固定座内部,且若干所述移动轮分别与两个所述导向滑道连接,所述躺枕安装于所述移动床体顶部。

20.所述移动床体顶部设置有两个限位槽,且两个所述限位槽分别位于所述躺枕上侧两边。

21.所述辅助操作结构包含有:两个第一电动推杆、若干第三伸缩杆、固定罩、收纳槽、剪叉架、显示屏以及第二电动推杆;

22.两个所述第一电动推杆分别安装于所述主体后侧两侧,若干所述第三伸缩杆分别安装于所述主体后侧两侧,所述固定罩两侧分别与两个所述第一电动推杆以及若干第三伸缩杆连接,所述收纳槽开设于所述主体一侧,所述剪叉架一侧与所述收纳槽内壁连接,所述显示屏安装于所述剪叉架另一侧,所述第二电动推杆安装于所述剪叉架内部。

23.所述第二伸缩杆采用弹簧伸缩杆,在所述第二伸缩杆伸缩处设置有连接弹簧。

24.所述移动仓底部纵向长度与所述限位槽纵向长度相匹配。

25.所述固定罩内部整体设为圆台型,且固定罩内部同样设置有若干干电极。

26.利用本发明的技术方案制作的基于脑机交互的数据采集与扫描方法与扫描设备,

有益效果,本技术方案采用移动结构、扫描结构以及辅助操作结构,在使用过程中,通过主体作为载体,并通过移动结构将待检测人员送入到主体内部,并配合扫描结构可以对待检测人员的神经数据进行收集、分类识别以及对比记录,无需多个人员进行操作,过程简单,省时省力。

附图说明

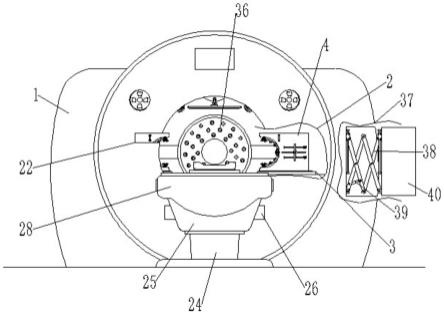

27.图1为本发明所述基于脑机交互的数据采集与扫描方法与扫描设备的主视结构示意图。

28.图2为本发明所述基于脑机交互的数据采集与扫描方法与扫描设备的侧视结构示意图。

29.图3为本发明所述基于脑机交互的数据采集与扫描方法与扫描设备的俯视结构示意图。

30.图4为本发明所述基于脑机交互的数据采集与扫描方法与扫描设备的扫描结构主视结构示意图。

31.图5为本发明所述基于脑机交互的数据采集与扫描方法与扫描设备的扫描结构主视剖视结构示意图。

32.图6为本发明所述基于脑机交互的数据采集与扫描方法与扫描设备的局部放大结构示意图。

33.图7为本发明所述基于脑机交互的数据采集与扫描方法与扫描设备的局部主视结构示意图。

34.图中:1、主体,2、装配腔,3、伸缩滑轨,4、移动仓,5、弧形开口,6、条形通孔,7、移动块,8、第一伸缩杆,9、第二伸缩杆,10、上夹板,11、下夹板,12、复位弹簧,13、导向滑轨,14、滑动块,15、第一驱动件,16、丝杠,17、移动板,18、基座,19、干电极,20、挤压弹簧,21、压力传感器,22、矩形开口,23、移动把手,24、底座,25、固定座,26、第二驱动件,27、齿轮,28、移动床体,29、齿条,30、移动轮,31、导向滑道,32、躺枕,33、限位槽,34、第一电动推杆,35、第三伸缩杆,36、固定罩,37、收纳槽,38、剪叉架,39、显示屏,40、第二电动推杆,41、连接弹簧。

具体实施方式

35.下面结合附图对本发明进行具体描述,如图1-5所示。

36.通过本领域人员,将本案中所有电气件与其适配的电源通过导线进行连接,并且应该根据实际情况,选择合适的控制器,以满足控制需求,具体连接以及控制顺序,应参考下述工作原理中,各电气件之间先后工作顺序完成电性连接,其详细连接手段,为本领域公知技术,下述主要介绍工作原理以及过程,不在对电气控制做说明。

37.实施例:基于脑机交互的数据采集与扫描方法,包括如下步骤:步骤s1、清理,步骤s2、调试设备,步骤s3、引导,步骤s4、分类识别,步骤s5、对比记录;

38.s1:首先将待检测人员头部毛发进行剔除,并对患者耳垂等位置进行清洁;

39.s2:对扫描设备进行调试,并对待检测人员进行情绪安抚,并引导待检测人员进入到调试结束后的设备内部;

40.s3:在待检测人员进入到设备内部,通过对人员心理进行引导,并通过设备内部播

放舒缓音乐以及引导画面增加人员内心平稳性,防止对检测采集以及扫描结果造成影响;

41.s4:对采集与扫描的数据进行多重采样,并对不同数据进行分类识别,识别为不同的特征,并对不同的特征进行分类处理,特征提取采用基于小波熵算法对脑电信号进行特征提取,特征分类采用基于sffs-pln法进行脑电信号特征选择;

42.s5:对不同的特征提取与分类器模型建立,并将数据与标准的模型进行对比,随后将对比结果进行分类记录。

43.根据说明书1-7可知,本技术方案还公开了基于脑机交互的数据扫描设备,包括主体1,前端安装有移动结构,主体1两侧内壁均活动安装有扫描结构,主体1后侧安装有辅助操作结构;

44.根据说明书1-7可知,两个扫描结构,其中一个由装配腔2、伸缩滑轨3、移动仓4、弧形开口5、两个驱动组件、两个条形通孔6、移动块7、两个第一伸缩杆8、两个第二伸缩杆9、上夹板10、下夹板11、若干触点组件、复位弹簧12、四个导向滑轨13以及两个滑动块14组成,其连接关系以及位置关系如下:

45.装配腔2开设于主体1一侧内壁,伸缩滑轨3安装于装配腔2底部内壁,移动仓4底部与伸缩滑轨3底部连接,弧形开口5开设于移动仓4一侧,两个驱动组件分别安装于移动仓4两侧,两个条形通孔6分别开设于移动仓4两侧,移动块7两侧分别与两个条形通孔6滑动连接,两个第一伸缩杆8一端与滑动块14转动连接,且两个第一伸缩杆8与移动仓4两侧内壁转动连接,两个第二伸缩杆9一端分别与两个第一伸缩杆8铰接,两个第二伸缩杆9另一端分别与上夹板10以及下夹板11铰接,上夹板10以及下夹板11一端相互连接,且二者连接处与弧形开口5处转动连接,若干触点组件分别安装于上夹板10以及下夹板11内侧,复位弹簧12两端分别与上夹板10以及下夹板11连接,两个导向滑轨13分别安装于弧形开口5处,两个滑动块14分别与四个导向滑轨13滑动连接,且两个滑动块14分别与上夹板10以及下夹板11另一端铰接;

46.在具体实施过程中,首先待检测人员躺在移动结构顶部,并控制移动结构运行,使待检测人员头部移动到主体1内部,随后,操作人员可以沿矩形槽来拉动移动把手23,进而可以将移动仓4沿伸缩滑轨3移动并从装配腔2内部抽出,使弧形开口5位于待检测人员头部一侧,随后,操作人员控制两个驱动组件运行,进而可以带动移动块7沿两个条形通孔6滑动,并在滑动过程中,会对两个第一伸缩杆8进行角度转动,进而通过杠杆传动,可以通过两个第二伸缩杆9带动上夹板10以及下夹板11进行转动,上夹板10以及下夹板11另一端会通过两个滑动块14沿四个导向滑轨13进行滑动,此时,上夹板10以及下夹板11进行相互咬合或者分开的操作,并对复位弹簧12进行挤压或者拉伸,从而可以使若干触点组件与待检测人员的额头处进行接触,从而可以对待检测人员的神经数据进行收集,且可以根据不同待检测人员的头尾,对上夹板10以及下夹板11之间间距进行调节,并在使用结束后,重新控制驱动组件运行,使上夹板10以及下夹板11复位,复位弹簧12以及第二伸缩杆9内的连接弹簧41,可以增加上夹板10以及下夹板11复位的速度。

47.根据说明书1-7可知,两个驱动组件,其中一个由两个第一驱动件15、两个丝杠16以及移动板17组成,其连接关系以及位置关系如下:

48.两个第一驱动件15安装于移动仓4一侧,两个丝杠16同样设置于移动仓4一侧,且两个丝杠16一端分别与两个第一驱动件15驱动端连接,移动板17两端分别与两个丝杠16连

接,且移动板17底部贯穿条形通孔6与移动块7连接;

49.在具体实施过程中,操作人员可以控制两个第一驱动件15运行,带动两个丝杠16进行转动,从而可以通过移动板17带动移动块7沿条形通孔6进行水平方向的移动,从而可以配合第一伸缩杆8以及第二伸缩杆9来带动上夹板10以及下夹板11进行咬合或者分开操作,便于对不同头围的待检测人员进行高效神经数据收集;

50.根据说明书1-7可知,若干触点组件,其中一个由基座18、干电极19、挤压弹簧20以及压力传感器21组成,其连接关系以及位置关系如下:

51.基座18安装于下夹板11顶部,压力传感器21安装于基座18内部下侧,挤压弹簧20底部与压力传感器21连接,干电极19插装于基座18顶部,且干电极19底部贯穿基座18与挤压弹簧20顶部连接;

52.在具体实施过程中,在上夹板10以及下夹板11对待检测人员的头部进行咬合时,会通过干电极19以及挤压弹簧20对压力传感器21进行挤压,并在使用前对压力传感器21警报数值进行设定,在上夹板10以及下夹板11对待检测人员的压力数值达到预警数值时,向第一驱动件15发射电信号,此时,第一驱动件15停止运行,进而可以防止上夹板10以及下夹板11之间咬合力过大,造成待检测人员不适以及影响检测结果。

53.根据说明书1-7可知,移动结构由底座24、固定座25、两个第二驱动件26、两个齿轮27、移动床体28、两个齿条29、若干移动轮30、两个导向滑道31以及躺枕32组成,其连接关系以及位置关系如下:

54.底座24安装于主体1前端,固定座25安装于底座24顶部,且固定座25内部设为中空,两个第二驱动件26分别安装于固定座25两侧,且两个第二驱动件26驱动端贯穿固定座25壁面分别与两个齿轮27连接,移动床体28设置于固定座25顶部,且两个是齿条29分别安装于移动床体28底部两侧,两个齿条29分别与两个齿轮27相啮合,若干移动轮30安装于移动床体28底部,两个导向滑道31安装于固定座25内部,且若干移动轮30分别与两个导向滑道31连接,躺枕32安装于移动床体28顶部;

55.在具体实施过程中,在检测前,待检测人员需要躺在移动床体28顶部,并将后颈处固定在躺枕32顶部,使待检测人员头部悬空,随后,控制两个第二驱动件26运行,可以带动两个齿轮27转动,由于移动床体28底部设置有两个齿条29,进而在两个第二驱动件26运行时,可以带动移动床体28沿固定座25顶部进行移动,若干导向轮配合两个导向滑道31,可以增加移动床体28移动过程中的稳定性,最终可以带动患者头部处进入到主体1内部,随后,可以将两个移动仓4抽出,使移动仓4底部沿两个限位槽33伸出,利用上夹板10以及下夹板11对待检测人员额头处进行咬合,随后对神经数据进行收集,且在主体1内部设置有显示屏39以及扬声器,用于稳定待检测人员情绪,以便于增加数据收集过程中待检测人员的稳定性。

56.根据说明书1-7可知,辅助操作结构由两个第一电动推杆34、若干第三伸缩杆35、固定罩36、收纳槽37、剪叉架38、显示屏39以及第二电动推杆40组成,其连接关系以及位置关系如下:

57.两个第一电动推杆34分别安装于主体1后侧两侧,若干第三伸缩杆35分别安装于主体1后侧两侧,固定罩36两侧分别与两个第一电动推杆34以及若干第三伸缩杆35连接,收纳槽37开设于主体1一侧,剪叉架38一侧与收纳槽37内壁连接,显示屏39安装于剪叉架38另

一侧,第二电动推杆40安装于剪叉架38内部;

58.在具体实施过程中,在上夹板10以及下夹板11将待检测人员头部咬合住后,控制两个第一电动推杆34运行,可以将固定罩36固定在待检测人员头顶处,进而可以同样通过固定罩36顶部的若干干电极19对数据进行收集,增加数据收集的全面性,若干第三伸缩杆35可以增加固定罩36移动过程中的稳定性,显示屏39可以对收集的数据进行可视化展示,可以通过第二电动推杆40配合剪叉架38带动显示屏39从收纳槽37内部伸出,便于操作人员进行观察。

59.上述技术方案仅体现了本发明技术方案的优选技术方案,本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本发明的原理,属于本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1