建筑火灾智能疏散系统的制作方法

[0001]

本申请涉及灾难逃生引导设备的技术领域,尤其是涉及一种建筑火灾智能疏散系统。

背景技术:

[0002]

高层建筑物存在若干传统低层建筑物中未发现的独特挑战,诸如住户的安全、更长的撤离时间和距离、疏散策略、紧急事件应答者可达性、烟气运动和消防等。多年来,高层建筑物在消防安全领域获得极大的关注,特别是建筑内部发生火灾时,如何快速对内部人员进行疏散。

[0003]

相关技术的建筑火灾疏散系统中,主要依靠若干设置在建筑物内的疏散指示标志进行疏散方向的指示,以便于建筑物内的被困人员可以根据疏散指示标志的指引快速逃生。

[0004]

但是,在建筑物内部烟气浓度较大时,由于疏散指示标志被浓烟遮挡,且为了躲避建筑物内的浓烟,逃生人员通常会选用捂住口鼻并弯腰低头行走的方式进行逃生,使得逃生人员难以快速找到间隔设置的疏散指示标志,从而降低了被困人员的逃生几率。

技术实现要素:

[0005]

为了改善火灾发生时建筑内部被困人员难以快速找到疏散指示标志的问题,本申请提供的一种建筑火灾智能疏散系统,采用如下的技术方案:一种建筑火灾智能疏散系统,包含控制系统和设置在建筑内部的烟雾报警系统,所述建筑内部的墙壁上还设有用于指示逃生路线的灯带,所述灯带受控制系统控制,所述烟雾报警系统用于检测建筑内部的烟雾浓度并在触发时发送反馈信号给控制系统,所述控制系统用于在接收到反馈信号的同时控制灯带同步通电发光。

[0006]

通过上述技术方案,建筑内部发生火灾使得烟雾报警系统触发时,控制系统会同步控制灯带通电发光对逃生人员进行指示,以便于紧靠墙壁弯腰行走的被困人员可以根据灯带的指示快速疏散逃生,连续设置的灯带减少了火灾发生时,建筑内部被困人员难以快速找到疏散指示标志的可能,从而提升了被困人员的逃生几率。

[0007]

优选的,所述建筑内部的墙壁上还设有反光板,所述反光板位于灯带的下方且与灯带相抵紧。

[0008]

通过上述技术方案,灯带发光时,向着灯带下方传输的光线会被发光板阻挡,继而被反光板反射到灯带上方;反光板的设置具有汇聚光线的作用,提高了灯带上方的亮度,从而进一步加强了灯带的辨识度。

[0009]

优选的,所述灯带背离建筑内部墙壁的端面上设有荧光片。

[0010]

通过上述技术方案,荧光片自身发出光线同样可以对被困人员进行指示;荧光片的设置减少了灯带受火灾影响损坏难以继续发光,导致被困人员失去疏散指示的可能,从而进一步提升了被困人员的逃生几率。

[0011]

优选的,所述建筑内部的墙壁上还间隔开设有若干应急槽,若干所述应急槽分别位于灯带的上方,所述应急槽内设有逃生面具。

[0012]

通过上述技术方案,被困人员在沿着灯带逃离至应急槽处时,可将应急槽处的逃生面罩取出带上,继而根据灯带的指示快速逃离;逃生面罩的设置减少了被困人员因在逃离过程中吸入大量烟气而窒息的可能,从而进一步提升了被困人员的逃生几率。

[0013]

优选的,所述应急槽的开口处开设有沉槽,所述沉槽内铰接有用于封闭应急槽的盖板,所述盖板朝向沉槽的端面上设有铁片,所述沉槽的内壁上对应设有受控制系统控制的电磁铁,所述铁片抵紧在电磁铁上,所述沉槽内还设有弹簧,所述弹簧远离沉槽的一端抵紧在盖板上。

[0014]

通过上述技术方案,初始状态下,电磁铁处于通电状态,铁片会被紧密吸附在电磁铁上使得盖板难以打开,达到了将应急槽封闭的效果,减少了应急槽内的逃生面具被坏人拿走的可能;火灾发生时,电磁铁会在控制系统的控制下断电失去磁性,在弹簧弹性恢复力的作用下,盖板会自动弹开并将应急槽打开,以便于被困人员可以对应急槽内的逃生面具进行取用。

[0015]

优选的,所述盖板朝向应急槽的端面上设有若干指示灯。

[0016]

通过上述技术方案,指示灯在盖板打开时会同步亮起,指示灯的设置加强了应急槽处的辨识度,以便于逃生人员可以根据指示灯快速发现应急槽的位置。

[0017]

优选的,所述盖板上还开设有观察孔,所述观察孔处设有用于用于封闭观察孔的钢化玻璃。

[0018]

通过上述技术方案,巡查人员可以透过钢化玻璃直接对应急槽内部的情况进行观察,以便于巡查人员可以快速且便捷的对应急槽内的逃生面具进行检查。

[0019]

优选的,所述建筑内部的墙壁上还设有若干密码锁,所述密码锁位于应急槽附近且与电磁铁相连接。

[0020]

通过上述技术方案,具有权限的工作人员可以通过密码锁将电磁铁断电,继而将应急槽打开,以便于工作人员可以对应急槽内的逃生面具进行维护或更换。

[0021]

综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

[0022]

1.连续设置的灯带减少了火灾发生时,建筑内部被困人员难以快速找到疏散指示标志的可能,从而提升了被困人员的逃生几率;

[0023]

2.逃生面罩的设置减少了被困人员因在逃离过程中吸入大量烟气而窒息的可能,从而进一步提升了被困人员的逃生几率。

附图说明

[0024]

图1是本实施例用于体现控制方式的框架示意图。

[0025]

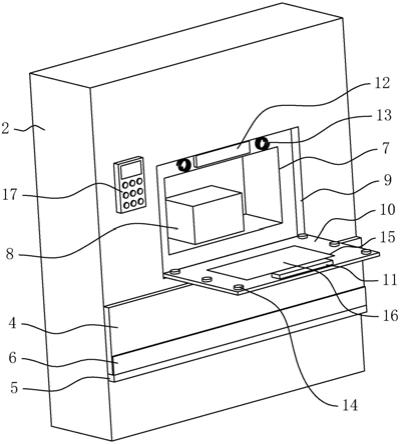

图2是本实施例的整体结构示意图。

[0026]

附图标记:1、控制系统;2、建筑;3、烟雾报警系统;4、灯带;5、反光板;6、荧光片;7、应急槽;8、逃生面具;9、沉槽;10、盖板;11、铁片;12、电磁铁;13、弹簧;14、指示灯;15、观察孔;16、钢化玻璃;17、密码锁。

具体实施方式

[0027]

以下结合附图1-2对本申请作进一步详细说明。

[0028]

本申请实施例公开一种建筑火灾智能疏散系统。如图1和图2所示,包含控制系统1和设置在建筑2内部的烟雾报警系统3,烟雾报警系统3主要由若干与控制系统1相连的烟雾报警器构成,建筑2内部的墙壁上还粘接有受控制系统1控制的led灯带4,灯带4沿着建筑2内部的疏散方向连续设置,灯带4与建筑2地板之间的高度为30cm,灯带4在通电时内部的若干led灯构成若干箭头状且首尾相连的发光体,灯带4内的箭头状发光体指向建筑2内部疏散方向,初始状态下,灯带4处于断电的状态。

[0029]

如图1和图2所示,烟雾报警系统3用于检测建筑2内部的烟气浓度,当建筑2内部的烟气浓度达到烟雾报警器的触发值时,烟雾报警系统3会触发并同步发送反馈信号给控制系统1,控制系统1在接收到反馈信号的同时会控制灯带4通电发光。因此,当建筑2内部发生火灾烟雾弥漫时,烟雾报警系统3会被触发,使得灯带4会在控制系统1的控制下通电发光对被困人员进行指示,以便于弯腰躲避烟雾的被困人员可以根据下方灯带4的指示快速疏散逃离,从而提升了被困人员的逃生几率。

[0030]

如图2所示,灯带4的下端面粘接有反光板5,反光板5可以为平面镜,反光板5的反射面紧贴灯带4设置;反光板5具有汇聚光线的作用,使得灯带4发出的光线可以被汇聚到灯带4的上方,加强了灯带4上方的亮度,从而进一步提高了灯带4的辨识度,以便于逃生人员可以稳定的根据灯带4的指示逃离;灯带4背离建筑2墙壁的端面上还粘接有荧光片6,荧光片6可单独发光一段时间,以便于逃生人员可以根据荧光片6的指示继续疏散逃生,减少了灯带4故障停止发光导致逃生人员失去指示的可能。

[0031]

如图1和图2所示,建筑2内部的墙壁上还间隔开设有若干应急槽7,应急槽7位于灯带4的上方且内部放置有逃生面具8,应急槽7的开口处开设有沉槽9,沉槽9的底壁上铰接有用于封闭应急槽7的盖板10,盖板10朝向应急槽7的端面上粘接有铁片11,沉槽9的槽壁上对应粘接有受控制系统1控制的电磁铁12,初始状态下,电磁铁12处于通电状态且铁片11抵紧吸附在电磁铁12上,控制系统1在控制灯带4通电发光的同时,会切断电磁铁12的电源使其断电消磁。

[0032]

如图1和图2所示,沉槽9的槽壁上还固定连接有若干弹簧13,弹簧13沿水平方向设置且远离沉槽9的一端抵紧在盖板10上。因此,建筑2内部发生火灾时,电磁铁12会在控制系统1的控制下失去磁性,继而在弹簧13的弹力作用下,盖板10会沿铰接处转动至水平状态将应急槽7打开,以便于逃生至应急槽7处的人员可以将应急槽7内的逃生面具8取出带上,从而进一步提升了被困人员的逃生几率。

[0033]

如图1和图2所示,盖板10朝向沉槽9的端面以及应急槽7的内顶壁上还分别装设有若干指示灯14,指示灯14受控制系统1控制且初始状态下处于断电状态,控制系统1在控制灯带4通电发光的同时,会同步给指示灯14通电使其发光。因此,指示灯14会在应急槽7被打开的同时发光,加强了应急槽7的辨识度,以便于逃生至应急槽7处的人员可以清晰的发现逃生面具8。

[0034]

如图2所示,盖板10上还开设有观察孔15,观察孔15处嵌设有用于封闭观察孔15的钢化玻璃16;以便于巡检人员可以透过钢化玻璃16,便捷的对应急槽7内部的逃生面具8进行检查,以确保逃生面具8就位;建筑2的墙壁上还嵌设有用于控制电磁铁12通电状态的密

码锁17,密码锁17靠近盖板10设置且位于盖板10的一侧,密码输入正确时,密码锁17会触发并控制电磁铁12断电消磁,以便于工作人员可以定期将盖板10打开对逃生面具8进行检查或更换。

[0035]

本申请实施例的实施原理为:建筑2内部发生火灾导致烟雾报警系统3被触发时,烟雾报警系统3会同步发送反馈信号给控制系统1,控制系统1在接收到反馈信号的同时会分别对灯带4、电磁铁12和指示灯14进行控制,此时,灯带4会通电发光,以便于逃生人员可以根据灯带4的指示快速疏散逃离;电磁铁12会断电消磁,使得盖板10会在弹簧13的弹力下弹开将应急槽7打开,以便于沿着灯带4进行疏散的逃生人员可以将应急槽7内的逃生面具8取出带上,提高了逃生人员的逃生几率;指示灯14会同步通电发光,以便于沿着灯带4疏散的人员可以清晰的发现应急槽7的存在,减少了逃生人员错过逃生面具8的可能,从而进一步提高了建筑2内被困人员的逃生几率。

[0036]

以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1