一种可重构传输式相位调控超表面单元的制作方法

[0001]

本发明属于新型人工电磁材料技术领域,特别涉及一种在微波段可重构传输式相位调控超表面单元。

背景技术:

[0002]

超材料是一种人工复合结构,通过对其结构、尺寸和排列方式等进行适当的设计能赋予超材料独特的操纵电磁波的特性。超表面是超材料的衍生,具有二维平面结构,与超材料的三维结构相比,其拥有超薄、低损耗等优点,能够精准、灵活地控制电磁波。而近年来提出的数字编码超表面通过数字编码序列来描述电磁特性,又进一步提高了调控电磁波的灵活度,同时极大程度上简化了超表面设计。

[0003]

基于技术的发展,对于器件的不断提高,继而可重构的概念被提出。可重构超表面是指通过改变自身结构的组成部分来调控其电磁特性。例如利用微机械、微流体和多种半导体器件等实现超表面的可重构。可重构超表面已在微波、太赫兹、红外和可见光波段获得应用。

[0004]

然而,大量超表面单元仍通过变化特定结构尺寸或者形状以完成传输相位调控,一旦设计好后单个单元仅能实现一种相位,其灵活性差,无法再重构。

技术实现要素:

[0005]

为了解决现有技术中存在的问题,本发明提供了一种可重构传输式相位调控超表面单元,通过控制二极管的工作状态,实现超表面单元的可重构。在电磁波入射下,单元能够产生四种传输相位响应,相位调控范围接近270

°

。

[0006]

为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:一种可重构传输式相位调控超表面单元,基本单元包括依次设置的表层金属结构层、表层介质板层、上层介质板层、中间环形镂空金属层、下层介质板层、底层介质板层和底层金属结构层;表层金属结构层包括依附于表层介质板层上表面的第一矩形金属环、第一矩形贴片、第二矩形贴片和第三矩形贴片,第一矩形贴片和第三矩形贴片分别与第一矩形金属环的左右内边框相接,第一矩形贴片与第二矩形贴片之间通过表层第二调控二极管联接,第二矩形贴片与第三矩形贴片之间通过表层第一调控二极管联接,第二调控二极管和第一调控二极管的正极分别与第二矩形贴片的左右边框相联接;底层金属结构层包括依附于底层介质板层下表面的第二矩形金属环、第四矩形贴片、第五矩形贴片和第六矩形贴片,第四矩形贴片和第六矩形贴片分别与第二矩形金属环的左右内边框相接,第四矩形贴片与第五矩形贴片之间通过底层第三调控二极管联接,第五矩形贴片与第六矩形贴片之间通过底层第四调控二极管联接,第三调控二极管和第四调控二极管的正极分别与第五矩形贴片的左右边框相联接;表层金属结构层与底层金属结构层通过金属通孔相连。

[0007]

进一步的,所述基本单元的周期边长p为6.2-8.2mm;所述第一矩形金属环外边框的长度a1为3.32-3.52mm,外边框的宽度b1为3.52-3.72mm;第一矩形金属环内边框的长度

c1为2.6-2.8mm,内边框的宽度d1为2.5-2.7mm;第一矩形贴片、第二矩形贴片和第三矩形贴片的长度e1均为0.7-0.9mm,宽度f1均为0.4-0.6mm;所述中间环形镂空金属层的外环直径r1为0.5-0.7mm,内环直径r2为0.3-0.5mm;所述第二矩形金属环外边框的长度a2为3.13-3.33mm,外边框的宽度b2为3.5-3.7mm,第二矩形金属环内边框的长度c2为2.8-3.0mm,内边框的宽度d2为2.4-2.6mm;第四矩形贴片的长度e2为0.75-0.95mm;第五矩形贴片的长度e3为1.0-1.2mm;第六矩形贴片的长度e4为0.55-0.75mm;第四矩形贴片、第五矩形贴片和第六矩形贴片的宽度f2均为0.3-0.5mm;所述表层介质板层和底层介质板层的厚度h均为0.408-0.608mm,介电常数均为2.74-3.14,损耗角正切均为-0.002-0.004,且表层介质板层和底层介质板层采用同种介质;所述上层介质板层和下层介质板层的厚度h1均为0.038-0.058mm,介电常数均为2.15-2.55,损耗角正切均为-0.001-0.005,且上层介质板层和下层介质板层采用相同介质。

[0008]

优选的,所述基本单元的周期边长p为7.2mm;所述第一矩形金属环外边框的长度a1为3.42mm,外边框的宽度b1为3.62mm;第一矩形金属环内边框的长度c1为2.7mm,内边框的宽度d1为2.6mm;第一矩形贴片、第二矩形贴片和第三矩形贴片的长度e1均为0.8mm,宽度f1均为0.5mm;所述中间环形镂空金属层的外环直径r1为0.6mm,内环直径r2为0.4mm;所述第二矩形金属环外边框的长度a2为3.23mm,外边框的宽度b2为3.6mm,第二矩形金属环内边框的长度c2为2.9mm,内边框的宽度d2为2.5mm;第四矩形贴片的长度e2为0.85mm;第五矩形贴片的长度e3为1.1mm;第六矩形贴片的长度e4为0.65mm;第四矩形贴片、第五矩形贴片和第六矩形贴片的宽度f2均为0.4mm;所述表层介质板层和底层介质板层的厚度h均为0.508mm;所述上层介质板层和下层介质板层的厚度h1均为0.048mm。

[0009]

所述超表面基本单元共有4种基本状态,通过控制表层调控二极管和底层调控二极管的导通和截止状态,在正入射电磁波的照射下独立地产生了4种数字态响应,四种数字态响应对应了4种数字态编码,4种数字态编码对应4种表层调控二极管和底层调控二极管的导通和截止状态。

[0010]

进一步的,所述4种数字态编码为“0101”、“0110”、“1001”和“1010”,其中“0”表示调控二极管处于截止状态,“1”表示调控二极管处于导通状态。

[0011]

进一步的,4种数字态编码为“0101”、“0110”、“1001”和“1010”对应4种数字态响应,所述4种数字态响应对应了4种不同的传输相位响应。

[0012]

进一步的,4种基本单元的工作状态中,“0101”对应表层第一调控二极管/表层第二调控二极管的工作状态为导通/截止,且底层第三调控二极管/第四调控二极管的工作状态为导通/截止;“0110”对应表层第一调控二极管/表层第二调控二极管的工作状态为截止/导通,且底层第三调控二极管/第四调控二极管的工作状态为导通/截止;“1001”对应表层第一调控二极管/表层第二调控二极管的工作状态为导通/截止,且底层第三调控二极管/第四调控二极管的工作状态为截止/导通;“1010”对应表层第一调控二极管/表层第二调控二极管的工作状态为导通/截止,且底层第三调控二极管/第四调控二极管的工作状态为导通/截止。

[0013]

与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

[0014]

1.本发明区别于传统的利用等效媒质参数对超表面进行分析与设计的方案,从数字编码的角度分析和设计超表面,极大的简化了设计过程;

[0015]

2. 本发明通过控制二极管的工作状态,实现了较宽的传输相位响应范围,且传输效率较高;

[0016]

3.本发明加工简单,便于实现,仅依靠简单的金属图样,在微波频段内易于制备加工。

附图说明

[0017]

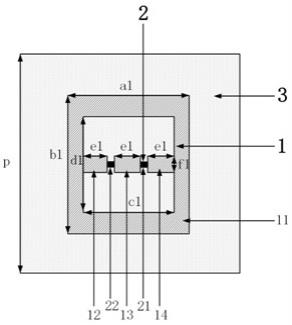

图1是本发明中基本单元的正面结构示意图;

[0018]

图2是本发明中基本单元的反面结构示意图;

[0019]

图3是本发明中基本单元的中间环形镂空金属层的示意图;

[0020]

图4是本发明中基本单元的截面结构示意图;

[0021]

其中:1-表层金属结构,11-第一矩形金属环,12-第一矩形贴片,13-第二矩形贴片,14-第三矩形贴片,2-表层调控二极管,21-第一调控二极管,22-第二调控二极管,3-表层介质板层,4-上层介质板层,5-中间环形镂空金属层,6-下层介质板层,7-底层介质板层,8-底层调控二极管,9-底层金属结构;p为基本单元的周期边长,a1为第一矩形金属环外边框的长度,b1为第一矩形金属环外边框的宽度,c1为第一矩形金属环内边框的长度,d1为第一矩形金属环内边框的宽度,e1为第一矩形贴片、第二矩形贴片和第三矩形贴片的长度,f1为第一矩形贴片、第二矩形贴片和第三矩形贴片的宽度,r1为中间环形镂空金属层的外环直径,r2为中间环形镂空金属层的内环直径,a2为第二矩形金属环外边框的长度,b2为第二矩形金属环外边框的宽度,c2为第二矩形金属环内边框的长度,d2为第二矩形金属环内边框的宽度,e2为第四矩形贴片的长度,e3为第五矩形贴片的长度,e4为第六矩形贴片的长度,f2为第四矩形贴片、第五矩形贴片和第六矩形贴片的宽度,h为顶层/底层介质板层的厚度,h1为上层/下层介质板层的厚度;图5是本发明中基本单元的仿真结果,其中:图5(a)为二极管的rlc模型;图5(b)和(c)是基本单元的传输相位和幅度响应的仿真结果。

具体实施方式

[0022]

下面结合实施例对本发明作更进一步的说明。

[0023]

如图1-4所示,一种可重构传输式相位调控超表面单元基本单元包括依次设置的表层金属结构层1、表层介质板层3、上层介质板层4、中间环形镂空金属层5、下层介质板层6、底层介质板层7和底层金属结构层9;表层金属结构层包括依附于表层介质板层3上表面的第一矩形金属环11、第一矩形贴片12、第二矩形贴片13和第三矩形贴片14,第一矩形贴片12和第三矩形贴片14分别与第一矩形金属环11的左右内边框相接,第一矩形贴片12与第二矩形贴片13之间通过表层第二调控二极管22联接,第二矩形贴片13与第三矩形贴片14之间通过表层第一调控二极管21联接,第二调控二极管22和第一调控二极管21的正极分别与第二矩形贴片13的左右边框相联接;底层金属结构层包括依附于底层介质板层7下表面的第二矩形金属环91、第四矩形贴片92、第五矩形贴片93和第六矩形贴片94,第四矩形贴片92和第六矩形贴片94分别与第二矩形金属环91的左右内边框相接,第四矩形贴片92与第五矩形贴片93之间通过底层第三调控二极管81联接,第五矩形贴片93与第六矩形贴片94之间通过底层第四调控二极管82联接,第三调控二极管81和第四调控二极管82的正极分别与第五矩形贴片93的左右边框相联接;表层金属结构层1与底层金属结构层9通过金属通孔相连。

[0024]

所述基本单元的周期边长p为6.2-8.2mm;所述第一矩形金属环11外边框的长度a1为3.32-3.52mm,外边框的宽度b1为3.52-3.72mm;第一矩形金属环11内边框的长度c1为2.6-2.8mm,内边框的宽度d1为2.5-2.7mm;第一矩形贴片12、第二矩形贴片13和第三矩形贴片14的长度e1均为0.7-0.9mm,宽度f1均为0.4-0.6mm;所述中间环形镂空金属层5的外环直径r1为0.5-0.7mm,内环直径r2为0.3-0.5mm;所述第二矩形金属环91外边框的长度a2为3.13-3.33mm,外边框的宽度b2为3.5-3.7mm,第二矩形金属环91内边框的长度c2为2.8-3.0mm,内边框的宽度d2为2.4-2.6mm;第四矩形贴片92的长度e2为0.75-0.95mm;第五矩形贴片93的长度e3为1.0-1.2mm;第六矩形贴片94的长度e4为0.55-0.75mm;第四矩形贴片92、第五矩形贴片93和第六矩形贴片94的宽度f2均为0.3-0.5mm;所述表层介质板层3和底层介质板层7的厚度h均为0.408-0.608mm,介电常数均为2.74-3.14,损耗角正切均为-0.002-0.004,且表层介质板层3和底层介质板层7采用同种介质;所述上层介质板层4和下层介质板层6的厚度h1均为0.038-0.058mm,介电常数均为2.15-2.55,损耗角正切均为-0.001-0.005,且上层介质板层4和下层介质板层6采用相同介质。

[0025]

作为一个优选方案,所述基本单元的周期边长p为7.2mm;所述第一矩形金属环11外边框的长度a1为3.42mm,外边框的宽度b1为3.62mm;第一矩形金属环11内边框的长度c1为2.7mm,内边框的宽度d1为2.6mm;第一矩形贴片12、第二矩形贴片13和第三矩形贴片14的长度e1均为0.8mm,宽度f1均为0.5mm;所述中间环形镂空金属层5的外环直径r1为0.6mm,内环直径r2为0.4mm;所述第二矩形金属环91外边框的长度a2为3.23mm,外边框的宽度b2为3.6mm,第二矩形金属环91内边框的长度c2为2.9mm,内边框的宽度d2为2.5mm;第四矩形贴片92的长度e2为0.85mm;第五矩形贴片93的长度e3为1.1mm;第六矩形贴片94的长度e4为0.65mm;第四矩形贴片92、第五矩形贴片93和第六矩形贴片94的宽度f2均为0.4mm;所述表层介质板层3和底层介质板层7的厚度h均为0.508mm;所述上层介质板层4和下层介质板层6的厚度h1均为0.048mm。

[0026]

所述超表面基本单元共有4种基本状态,通过控制表层调控二极管2和底层调控二极管8的导通和截止状态,在正入射电磁波的照射下独立地产生了4种数字态响应,四种数字态响应对应了4种数字态编码,4种数字态编码对应4种表层调控二极管2和底层调控二极管8的导通和截止状态。

[0027]

具体而言,所述4种数字态编码为“0101”、“0110”、“1001”和“1010”,其中“0”表示调控二极管处于截止状态,“1”表示调控二极管处于导通状态。

[0028]

具体而言,4种数字态编码为“0101”、“0110”、“1001”和“1010”对应4种数字态响应,所述4种数字态响应对应了4种不同的传输相位响应。

[0029]

具体而言,4种基本单元的工作状态中,“0101”对应表层第一调控二极管21/表层第二调控二极管22的工作状态为导通/截止,且底层第三调控二极管81/第四调控二极管82的工作状态为导通/截止;“0110”对应表层第一调控二极管21/表层第二调控二极管22的工作状态为截止/导通,且底层第三调控二极管81/第四调控二极管82的工作状态为导通/截止;“1001”对应表层第一调控二极管21/表层第二调控二极管22的工作状态为导通/截止,且底层第三调控二极管81/第四调控二极管82的工作状态为截止/导通;“1010”对应表层第一调控二极管21/表层第二调控二极管22的工作状态为导通/截止,且底层第三调控二极管81/第四调控二极管82的工作状态为导通/截止。

[0030]

如图5所示,在单元仿真中二极管均采用rlc模型等效。由图5(b)和5(c)可知,中心频率为26.38ghz时,在正入射电磁波的照射下,“0101”与“1010”编码单元传输相位差为85

°

,“1010”与“1001”单元的相位差为90

°

,“1001”与“0110”单元的相位差为75

°

,且单元的幅度响应均大于-4.3db,表明入射波的大部分能量均能被有效传输。

[0031]

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1