一种具有内串结构的全模电热电容器的制作方法

[0001]

本实用新型涉及电容器技术领域,尤其是涉及一种具有内串结构的全模电热电容器。

背景技术:

[0002]

目前,在电力电容器中,电容元件是电容器制造中最关键、最重要的部件,它的好坏直接影响电容器的质量。

[0003]

现有如图1所述的国内电容器厂家普遍采用的传统的电容元件结构为传统的结构,在绝缘薄膜30的上、下方分别设有第一引出板25和第二引出板26,该电容元件为单电容元件。

[0004]

上述技术方案中存在的缺陷是,当这种结构的电容元件使用在超过2500v的电路中时,依据串联分压的原理需要将两个及以上相同的电容元件进行焊接串联,但是在焊接的过程中第一引线板或第二引线板之间焊接部分很容易产生毛刺,这会增加电容器的局部放电,如果元件所承受的电压比较低,在相同容量的情况下,电流密度比较高,降低了整台电容器产品的使用寿命。

技术实现要素:

[0005]

针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的是提供一种具有内串结构的全模电热电容器,其优点是;内部串联结构可以使得单个元件上极板可对电压进行两次分压,以减少单个铝箔所受电压,从而保证了电容器的使用寿命;同时若干元件并联对电路进行分流,从而保证不会因电压过低,电流过大而使电容器发热严重,从而保证了电容器的使用寿命。

[0006]

本实用新型的上述发明目的是通过以下技术方案得以实现的:一种具有内串结构的全模电热电容器,包括保护壳;所述保护壳内设有若干电容元件,所述电容元件包括绝缘薄膜;所述绝缘薄膜一侧设有第一公共极板,另一侧设有沿绝缘薄膜宽度方向依次设置有第一引出板、第二引出板,所述第一引出板和第二引出板均突出于绝缘薄膜,每个所述电容元件的第一引出板之间电性连接,每个所述电容元件的第二引出板之间电性连接,所述保护壳上设有两个与电容元件的第一引出板电性连接的正引线脚,所述保护壳上设有两个与第二引出板电性连接的负引线脚,所述正引线脚和负引线脚之间绝缘设置。

[0007]

通过采用上述技术方案,第一引出板和第二引出板作为电容元件输入点,使得,第一引出板和第一公共极板之间形成一个电容器,同时第二引出板和第二引出板之间同样形成一个电容器,此时第一公共极板一半拥有正电荷一半拥有负电荷,此时第一公共极板自身形成一个串联电路;从而使得第一引出板和第二引出板经过串联分压只受到原有电压的一半,进而整加单个电容元件承受电压的能力,同时若干电容元件并联连接之后,使得单个电容元件受到的瞬时电流被均分,进而可以防止功率不变的电路中缺相进而引起单个元件瞬间通过电流值过大,而导致电容元件发热严重,电容元件中的绝缘薄膜被烧穿,进而使得第一引出板和第一公共极板接触而使得电容元件的电容量减少甚至丧失,从而保证了电容

元件的使用寿命。

[0008]

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:若干所述电容元件层叠设计且第一引出板在同一侧,每个所述电容元件的第一引出板固定有同一块阳极板,所述电容元件的第二引出端固定有同一块阴极板,所述阳极板与两个正引线脚固定连接,所述阴极板与两个负引线脚固定连接。

[0009]

通过采用上述技术方案,使得电容元件之间并联过程不需要一根根接线,进而防止线圈之间的电感现象产生,从而防止了因电感而产生热量过大,进而保证了电容器的使用寿命。

[0010]

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述阳极板和阴极板上均固定有u水冷管,每个所述水冷管的两端分别可拆卸连接在正引线脚或负引线脚上。

[0011]

通过采用上述技术方案,可以通过对水冷管内输送流动的绝缘冷却液来对电容元件进行降温,从而防止电容器温度过高,进而保证了电容器的整体寿命;同时水冷管两端可拆卸连接在两个正引线脚上,使得水冷管充当接线使得阳极板或阴极板与电容元件相连,进而减少了连接线的设置,同时对电容元件起到固定作用,防止电容元件松散而导致电容元件损坏。

[0012]

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述阳极板和阴极板之间串联有放电电阻。

[0013]

通过采用上述技术方案,使得电容元件对外放电的过程中,放电电阻可以消耗电容器内储备的电能,进而对外部电路起到保护作用。

[0014]

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述保护壳顶部设有压力开关。

[0015]

通过采用上述技术方案,可以在外接电路瞬时电路过大时,使得电容器内温度过高而膨胀进而使得保护壳内压力整加而是压力开关工作,进而使得外接电路断开,进而保护了电容器不会因电流过大而损坏。

[0016]

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述电容元件外侧设有若干紧箍机构,所述紧箍机构包括上紧箍、下紧箍和中紧箍,所述中紧箍和上紧箍之间设有用于固定连接的上插条,所述下紧箍和中紧箍之间设有用于固定连接的下插条。

[0017]

通过采用上述技术方案,层叠结构的电容器被紧箍机构紧箍起来,不会再搬运或者特殊的安装位置的情况下单个电容元件松散或者脱落,进而保证了保证了电容器整体的电容量和使用寿命;同时上紧箍、下紧箍和中紧箍之间可拆卸连接,可通过松开将紧箍机构,对单个电容器进行更换,进而保证电容器整体的电容容量。

[0018]

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述紧箍机构和电容元件之间设有u型衬垫。

[0019]

通过采用上述技术方案,可以防止紧箍机构在压紧电容元件的过程中压坏电容元件,进而对电容元件起到保护作用,从而保证了电容元件的使用寿命。

[0020]

本实用新型在一较佳示例中可以进一步配置为:所述第一公共极板侧边设有第二公共极板,所述第一引出板和第二引出板之间设有第三公共极板,所述第三公共极板、第一公共极板与第一引出板形成“品”字型,所述第三公共极板、第二公共极板和第二引出板之间形成“品”字型。

[0021]

通过采用上述技术方案,使得第一引出板和第一公共极板之间形成一个电容器,

第一公共极板和第三公共极板之间形成一个电容器,第三公共极板和第二公共极板之间形成一个电容器,第二公共极板和第二引出板形成一个电容器,且第一公共极板、第二公共极板和第三公共极板作为四个电容器的串联线,进而使得第一引出板和第二引出板只承受原电压的1/4,进而起到进一步保护电路的作用。

[0022]

综上所述,本实用新型包括以下至少一种有益技术效果:

[0023]

1.电容器由若干电容元件并联组成,进而减少了单个元件通过的电流,同时电容元件采用内串结构使得电泳元件的第一引出板和第二引出板上的电压被减少,从而防止了电压和电流过大时损坏电容器,进而保证了使用寿命;

[0024]

2.电容器上设有水冷管,用于带走电容器上的热量,进而保证了电容器使用的稳定性,同时防止了电容器因发热严重而导致使寿命降低。

附图说明

[0025]

图1 是背景技术结构示意图;

[0026]

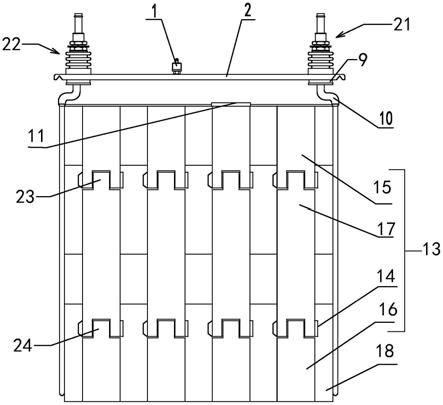

图2是实施例一中的外部结构示意图;

[0027]

图3是实施例一中的内部结构正视图;

[0028]

图4是实施例一中的内部结构侧视图;

[0029]

图5是实施例一的整体电路等效图;

[0030]

图6是实施例一中电容元件的结构示意图;

[0031]

图7是实施例一中电容元件的电路等效示意图;

[0032]

图8是实施例二中电容元件的结构示意图;

[0033]

图9是实施例二中电容元件的电路等效示意图。

[0034]

图中,1、压力开关;2、盖板;3、外六角铜螺母;4、铜垫片;5、保护壳;6、套管;7、密封垫片;8、环氧套管;9、硅胶管;10、水冷管;11、放电电阻;12、电容元件;13、紧箍机构;14、下插条;15、上紧箍;16、下紧箍;17、中紧箍;18、u型衬垫;19、阳极板;21、正引线脚;22、负引线脚;23、凸块;24、插块;25、第一引出板;26、第二引出板;27、第一公共极板;28、第二公共极板;29、第三公共极板;30、绝缘薄膜。

具体实施方式

[0035]

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0036]

实施例一

[0037]

参照图2和图3,为本实用新型公开的一种具有内串结构的全模电热电容器,包括保护壳5,保护壳5顶部设有盖板2,盖板2顶部设有pc-1058型压力开关1,用于防止瞬时电压超过电容额定电压。保护壳5内设有32个依次层叠的电容元件12。

[0038]

参照图3和图4,每个电容元件12上均设有第一引出板25和第二引出板26,第二引出板26位于电容元件12远离第一端,若干电容元件12的第一引出板25设置在同一侧。若干电容元件12的第一引出板25之间固定连接有同一块阳极板19,电容元件12的第二引出板26之间固定有同一块阳极板19(图中未示出),阴极板和阳极板19均为锡喷层板。阳极板19和阴极板远离电容元件12的侧壁上均固定有u型水冷管10,水冷管10为铜管。阳极板19上的水冷管10的两端均固定有正引线脚21,阴极板上的水冷管10的两端均固定有负引线脚22。

[0039]

参照图2和图3,正引线脚21和负引线脚22均包括穿过盖板2的阶梯台型铜质套管6,水冷管10插接在套管6内,并伸出套管6,套管6伸出保护壳5一端螺接有两个外六角铜螺母3,两个外六角铜螺母3之间设有两个铜垫片4,靠近盖板2一侧的外六角铜螺母3与盖板2之间设有密封垫圈,密封垫圈套接在套管6上,通过旋转靠近盖板2的外六角铜螺母3,使得外六角铜螺母3带动密封垫圈压紧在盖板2上使得套管6固定在盖板2上,然后拧紧另外一个外六角铜螺母3使得两个外六角铜螺母3之间的距离减少进而带动两个铜垫片4夹紧,进而可以夹紧外来接线。在保护壳5内部的套管6上套接有环氧套管86,环氧套管86外部套接有硅胶管9,硅胶管9抵触在盖板2上。用于对套管6起到减震作用。电容元件12正上方固定有放电电阻11,放电电阻11两端分别与阳极板19和阴极板之间电性相连,使得电容器整体电路图如图5所示。

[0040]

参照图2和图3,32个电容元件12的整体外部固定有四个等间距紧箍机构13。紧箍机构13位于阳极板19相邻侧壁上,紧箍机构13包括倒凹型的上紧箍15、凹型的下紧箍16以及用于连接上紧箍15和下紧箍16的两个中紧箍17,中紧箍17一端设有凸块23一端设有凹槽,上紧箍15上设有供凸块23插接的插槽,凸块23和插槽侧边的上紧箍15上均固定有固定槽,固定槽内插接有上插条,使得中紧箍17和上紧箍15固定连接。下紧箍16上设有插入凹槽内的插块24,插块24和凹槽侧边中紧箍17上均设有固定槽,固定槽内插接有下插条14使得中紧箍17和下紧箍16之间固定连接,进而使得电容元件12不会晃动,同时紧箍机构13和电容元件12之间设有u型衬垫18,防止电容元件12晃动偏移。

[0041]

参照图6,电容元件12包括两层绝缘薄膜30,绝缘薄膜30的一侧第一公共极板27,绝缘薄膜30远离第一公共极板27一侧设有第一引出板25和第二引出板26,第一引出板25和第二引出板26沿绝缘薄膜30宽度方向平行设置,第一引出板25和第二引出板26均突出与绝缘薄膜30以便于接线。使得电容元件12内部的电路图如图7所示,使得电容元件12形成两个电容串联,进而使得第一引出板25和第二引出板26上的电压变成原来的一半,进而防止了电压过大从而导致电容损坏。第一引出板25和第一公共极板27相对外侧均设有绝缘薄膜30。用于电容元件12之间的堆叠绝缘。绝缘薄膜30为聚丙烯薄膜,第一公共极板27,第一引出板25和第二引出板26均为铝箔。

[0042]

实施例二

[0043]

参照图8,本实施例和实施例一的区别点在于:电容元件12中第一公共极板27侧边设有第二公共极板28,第一引出板25和第二引出板26之间设有第三公共极板29,第三公共极板29、第一公共极板27与第一引出板25形成“品”字型,第三公共极板29、第二公共极板28和第二引出板26之间形成“品”字型。使得第一引出板25和第一公共极板27之间形成一个电容器,第一公共极板27和第三公共极板29之间形成一个电容器,第三公共极板29和第二公共极板28之间形成一个电容器,第二公共极板28和第二引出板26形成一个电容器,且第一公共极板27、第二公共极板28和第三公共极板29作为四个电容器的串联线,进而使得第一引出板25和第二引出板26只承受原电压的1/4,进而使得电容元件12内部形成如图9所示的四个电容串联结构,进而起到进一步保护电路的作用。

[0044]

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1