一种阻水节能直流扁电缆的制作方法

[0001]

本实用新型属于电缆技术领域,具体涉及一种阻水节能直流扁电缆。

背景技术:

[0002]

根据《可再生能源中长期发展规划》,到2020年,中国力争使太阳能发电装机容量达到1.8gw(百万千瓦),到2050年将达到600gw(百万千瓦)。预计2030年之前,中国太阳能装机容量的复合增长率将高达25%以上。由于光伏电站组件布置面积大,直流侧汇流级数多,直流汇流电缆数量庞大,因此造价占比较高。

[0003]

目前使用的直流电缆一般采用圆形成缆结构,电缆柔软性差,且大多采用铜导体,生产成本高,且损耗大。

技术实现要素:

[0004]

为解决现有技术中存在的技术问题,本实用新型的目的在于提供一种阻水节能直流扁电缆。

[0005]

为实现上述目的,达到上述技术效果,本实用新型采用的技术方案为:

[0006]

一种阻水节能直流扁电缆,包括两根导体,所述导体上依次包覆阻水绝缘层、铝塑复合带和护套,两根导体之间且位于护套中部设置连接筋。

[0007]

进一步的,所述导体采用第5种软导体。

[0008]

进一步的,所述导体采用第5种铜、铝或铝合金导体。

[0009]

进一步的,所述两根导体分别与阻水绝缘层构成两根绝缘线芯,两根绝缘线芯平行直拖不成缆。

[0010]

进一步的,所述阻水绝缘层采用改性阻水丁腈弹性体绝缘料或tpe绝缘料制成。

[0011]

进一步的,所述护套采用丁基橡胶护套料制成。

[0012]

进一步的,所述阻水绝缘层和护套的水蒸气透过率均不大于0.05g/m2·

24h。

[0013]

进一步的,所述连接筋内直拖一根外部包覆交联聚乙烯绝缘的钢丝绳。

[0014]

与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:

[0015]

(1)导体采用第5种铜、铝或铝合金导体等软结构导体,优选铝或铝合金材料,和现有技术中的铜原料相比,成本可降低20%左右,可节省大量铜资源;

[0016]

(2)采用连接筋结构,与扁平结构相比,可节省护套材料10%以上,生产成本低,还可提高电缆柔软性能5%以上;

[0017]

(3)两根绝缘线芯采用平行直拖不成缆结构,平行设置,相当于电缆导体长度变短,电阻比成缆小1%;电缆无填充、热阻小,可提高电缆载流能力1%以上,传输容量大,电气稳定性高,按照直径为20倍扁形电缆短边尺寸弯曲处理、经导体90℃下负荷循环试验、冲击电压试验以及随后的1.85kv/2h直流耐压试验不击穿;

[0018]

(4)与现有的两芯绞合电缆结构相比,弯曲性能好,电缆最小弯曲半径为15倍的电缆短边尺寸,弯曲半径可缩小到60%左右;

[0019]

(5)导体上挤包阻水绝缘层,形成绝缘线芯,绝缘线芯外纵包一层铝塑复合带,既可阻水,又可作为金属屏蔽层使用,一材多用;

[0020]

(6)阻水绝缘层及护套均具有良好的阻水性能,水蒸气透过率均不大于0.05g/m2·

24h,环境适应性强,电缆可在水面上水气较大的环境下安全运行;

[0021]

(7)连接筋里面直拖一根带交联聚乙烯绝缘的钢丝绳,提高电缆抗拉力,方便电缆施工。

附图说明

[0022]

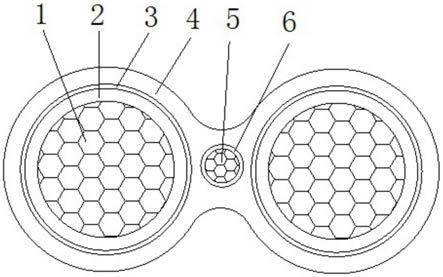

图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0023]

下面结合附图对本实用新型的实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0024]

实施例1

[0025]

如图1所示,一种阻水节能直流扁电缆,呈哑铃状结构,包括平行设置的两根导体1,导体1上挤包一层改性阻水丁腈弹性体绝缘料或tpe绝缘料制成的阻水绝缘层2,两根缆芯1分别与阻水绝缘层2构成两根绝缘线芯,绝缘线芯即阻水绝缘层2外纵包一层铝塑复合带3构成阻水绝缘线芯,铝塑复合带3既可阻水,又可作为金属屏蔽层使用,一种材料,两种功能,两根阻水绝缘线芯按平行式排列构成电缆芯,电缆芯外再挤包一层带连接筋的护套4,护套4采用丁基橡胶护套料制成,两根绝缘线芯之间且位于护套4中部设置连接筋,连接筋里面直拖一根钢丝绳5,钢丝绳5外包覆交联聚乙烯绝缘6。

[0026]

导体1采用第5种软导体,优选采用第5种铜、铝或铝合金导体,更优选采用铝或铝合金导体,和铜相比,可降低电缆成本20%以上。

[0027]

两根绝缘线芯采用平行直拖不成缆结构。

[0028]

阻水绝缘层2和护套4均具有良好的阻水性能,且二者的水蒸气透过率均不大于 0.05g/m2·

24h。

[0029]

本实用新型未具体描述的部分采用现有技术,未详细描述的部件采用现有产品即可,在此不做赘述。

[0030]

以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1