一种USB接头的制作方法

一种usb接头

技术领域

[0001]

本实用新型涉及usb接头相关技术领域,尤其涉及一种usb接头。

背景技术:

[0002]

通用串行总线(英语:universal serial bus,缩写:usb)是连接计算机系统与外部设备的一种串口总线标准,也是一种输入输出接口的技术规范,被广泛地应用于个人电脑和移动设备等信息通讯产品,并扩展至摄影器材、数字电视(机顶盒)、游戏机等其它相关领域。

[0003]

目前,usb3.0提供了十倍于usb2.0的传输速度以及更高的节能效率,可广泛用于pc外围设备和消费电子产品,usb3.0标准中定义有a类插座和插头,usb3.0a类插头可以和上一代的usb2.0插座兼容对接,与上一代的usb2.0a类插头相比,usb3.0a类插头增加了5根弹性端子(pin),一共是9根端子,在实际应用中,usb3.0中的第四根弹性端子(即第四个pin点)要求是与外壳短路的,这就要求我们要使用短路电子线焊接第四根弹性端子(即第四个pin点)以及外壳,然而采用这样的方式,不但提高原料的成本,也提高了人力成本的投入,加上通过人工焊接具有不良隐患,降低了产品的合格率。

[0004]

此外在实际生活应用时,通常由外部设备的usb3.0接头插入已经固定于终端设备上的usb插座。但是,用户在连接终端设备固定的usb插座时,均会查看一下usb3.0接头的朝向以实现准确插入usb插座内。每次查看均会耗费用户一定时间,降低用户的使用体验;并且由于usb3.0街头的结构较小,用户需要将其移动到靠近眼睛的位置才可以分辨出来,此操作对于用户来说极为不便。

技术实现要素:

[0005]

本实用新型的目的在于提供一种能实现自短路,且还能无需查看即可实现usb接头准确插入usb插座内的usb接头,以克服现有技术中存在的不足。

[0006]

为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种usb接头 ,包括绝缘体与金属外壳,所述绝缘体套设在所述金属外壳的内部,所述绝缘体容纳有多个端子,各所述端子包括输入端和输出端,所述输入端与外部集成线束连接,所述输出端与usb插座连接,所述输出端与输入端分别设于所述绝缘体的两端,所述金属外壳靠近所述输入端的一端设置有短路触片,所述短路触片一端连接所述金属外壳,另一端朝远离所述金属外壳的方向延伸,所述短路触片与对应所述端子的输入端连接以实现usb接头的自短路功能,所述金属外壳靠近所述输出端的一端设有识别槽,所述识别槽用于识别usb接头的端面朝向,以便于usb接头与usb插座准确对接。

[0007]

在其中一个实施例中,所述绝缘体包括第一胶芯与第二胶芯,所述第一胶芯与第二胶芯通过可拆卸式连接。

[0008]

在其中一个实施例中,所述金属外壳上设置有定位块和弹舌,所述第一胶芯上设有与所述定位块对应的定位槽,所述第二胶芯上设有与弹舌对应的卡槽,所述定位块与定

位槽的配合,以及弹舌与卡槽的配合实现了绝缘体与金属外壳的连接定位。

[0009]

在其中一个实施例中,所述端子包括第一端子、第二端子、第三端子、第四端子、第五端子、第六端子、第七端子、第八端子以及第九端子,所述第一端子、第二端子、第三端子以及第四端子并排间隔设置与所述第一胶芯,所述第五端子、第六端子所述短路触片与所述第四端子的输入端对应连接实现usb接头的自短路功能。

[0010]

在其中一个实施例中,所述短路触片包括连接段和接触段,所述连接段的一端与所述金属外壳连接,另一端与所述接触段连接,所述接触段的横截面由与所述连接段连接的一端至远离所述连接段的一端逐渐减小,且所述接触段远离所述连接段的一端为弧形过渡。

[0011]

在其中一个实施例中,所述识别槽设于所述金属外壳靠近所述输出端一端的边缘,所述识别槽为弧形槽。

[0012]

与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

[0013]

本实用新型采用在金属外壳上设置有短路触片,通过短路触片与绝缘体上的第四端子的输入端对应连接,实现usb接头的自短路功能,有效节省了短路电子线的成本以及节省了工人焊接的人工,提高了产品的合格率,此外通过在金属外壳靠近输出端的一端设识别槽,当需要usb接头与usb插座连接时,用户通过用手指触摸识别槽,即可分辨出usb接头的端面朝向,因此,用户在无需查看,即可实现usb接头准确插入usb插座内,本实用新型的结构简单,设计巧妙,实用性强。

附图说明

[0014]

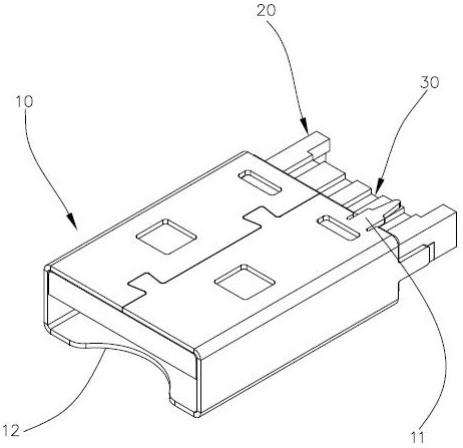

图1是本实用新型的一较佳的实施例的usb接头整体结构示意图;

[0015]

图2为图1所示的usb接头的爆炸示意图;

[0016]

图3为图2所示的usb接头的爆炸示意图另一视角示意图;

[0017]

图4为图1所示的usb接头的绝缘体的爆炸示意图。

[0018]

附图标注说明:

[0019]

10-金属外壳,11-短路触片,111-连接段,112-接触段,12-识别槽,13-定位块,14-弹舌;

[0020]

20-绝缘体,21-第一胶芯,211-定位槽,212-卡扣,22-第二胶芯,221-卡槽;

[0021]

30-端子,31-输入端,32-输出端,301-第一端子,302-第二端子,303-第三端子,304-第四端子,305-第五端子,306-第六端子,307-第七端子,308-第八端子,309-第九端子。

具体实施方式

[0022]

为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。

[0023]

下面结合附图所示的各实施方式对本实用新型进行详细说明:

[0024]

如图1至图4所示,为本实用新型一较佳实施方式的一种usb接头 ,包括绝缘体20与金属外壳10,绝缘体20套设在金属外壳10的内部,绝缘体20容纳有多个端子30,各端子30包括输入端31和输出端32,输入端31与外部集成线束连接,输出端32与usb插座连接,输出端32与输入端31分别设于绝缘体20的两端,金属外壳10靠近输入端31的一端设置有短路触片11,短路触片11一端连接金属外壳10,另一端朝远离金属外壳10的方向延伸,短路触片11与对应的端子30的输入端31连接以实现usb接头的自短路功能,金属外壳10靠近输出端32的一端设有识别槽12,识别槽12用于识别usb接头的端面朝向,以便于usb接头与usb插座准确对接。本实用新型采用在金属外壳10上设置有短路触片11,通过短路触片11与绝缘体20上的第四端子304的输入端31对应连接,实现usb接头的自短路功能,有效节省了短路电子线的成本以及节省了工人焊接的人工,提高了产品的合格率,此外通过在金属外壳10靠近输出端32的一端设识别槽12,当需要usb接头与usb插座连接时,用户通过用手指触摸识别槽12,即可分辨出usb接头的端面朝向,因此,用户在无需查看,即可实现usb接头准确插入usb插座内,本实用新型的结构简单,设计巧妙,实用性强。

[0025]

请参阅图1至图3,金属外壳10靠近输入端31的一端设置有短路触片11,短路触片11一端连接金属外壳10,另一端朝远离金属外壳10的方向延伸,短路触片11包括连接段111和接触段112,连接段111的一端与金属外壳10连接,另一端与接触段112连接,接触段112的横截面由与连接段111连接的一端至远离连接段111的一端逐渐减小,且接触段112远离连接段111的一端为弧形过渡。连接段111的横截面积两端一致,且连接段111的横截面积要大于接触段112的横截面积可以保证短路触片11的强度,而接触段112远离连接段111的一端为弧形过渡可以防止工人在组装usb接头时划伤手,更加安全。

[0026]

如图1所示,本实施例中的金属外壳10靠近输出端32的一端设有识别槽12,识别槽12设于金属外壳10靠近输出端32一端的边缘,且识别槽12位于金属外壳10远离绝缘体20的一侧,优选的,识别槽12为弧形槽。识别槽12用于识别usb接头的端面朝向,人们只需用手指触摸识别槽12,即可感知usb接头的端面朝向,不需要将usb接头拿到眼前仔细观察,因此通过设置识别槽12,可以让usb接头与usb插座准确对接,把识别槽12的形状设置为弧形槽可以避免用户用手触摸识别槽12来辨别usb接头的方向时被划伤。

[0027]

如图3所示,金属外壳10上设置有定位块13和弹舌14,定位块13和弹舌14用于金属外壳10与绝缘体20安装时的定位与固定。

[0028]

如图4所示,绝缘体20包括第一胶芯21与第二胶芯22,第一胶芯21与第二胶芯22通过可拆卸式连接,第一胶芯21上设置有卡扣212,第二胶芯22上与卡扣212对应的位置设有凹槽(图中未示),上述凹槽与卡扣212配合以把第一胶芯21与第二胶芯22组合成整体,此外在第一胶芯21与第二胶芯22上分别设置有定位件(图中未示)和定位凹槽(图中未示),上述定位件与定位凹槽相配合实现第一胶芯21与第二胶芯22的快速准确地定位。

[0029]

请参阅图3,第一胶芯21上设有与定位块13对应的定位槽211,第二胶芯22上设有与弹舌14对应的卡槽221,定位块13与定位槽211的配合,以及弹舌14与卡槽221的配合实现了绝缘体20与金属外壳10的连接定位,当定位块13与定位槽211相接时,绝缘体20与金属外壳10配合到位,弹舌14与卡槽221的配合可以防止绝缘体20从金属外壳10中脱离。

[0030]

如图4所示,本实施例中,端子30包括第一端子301、第二端子302、第三端子303、第四端子304、第五端子305、第六端子306、第七端子307、第八端子308以及第九端子309,第一

端子301、第二端子302、第三端子303以及第四端子304并排间隔设置与第一胶芯21,第五端子305、第六端子306、第七端子307、第八端子308以及第九端子309并排间隔设置于第二胶芯22。

[0031]

当金属外壳10与绝缘体20配合到位后,将短路触片11朝第四端子304折弯,使得接触段112与第四端子304的输入端31对应连接,从而实现usb接头的自短路功能。

[0032]

本实用新型采用在金属外壳10上设置有短路触片11,通过短路触片11与绝缘体20上的第四端子304的输入端31对应连接,实现usb接头的自短路功能,有效节省了短路电子线的成本以及节省了工人焊接的人工,提高了产品的合格率,此外通过在金属外壳10靠近输出端32的一端设识别槽12,当需要usb接头与usb插座连接时,用户通过用手指触摸识别槽12,即可分辨出usb接头的端面朝向,因此,用户在无需查看,即可实现usb接头准确插入usb插座内,本实用新型的结构简单,设计巧妙,实用性强。

[0033]

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0034]

以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1