电介质谐振器、电介质滤波器、以及多工器的制作方法

1.本发明涉及电介质谐振器、电介质滤波器、以及包含该电介质滤波器的多工器。

背景技术:

2.以往,已知有电介质谐振器。例如,在日本特开平5-90811号公报(专利文献1)公开有同轴型电介质谐振器。在该同轴型电介质谐振器中,在电介质部件的外周面形成有导电性部件的外导体,并且通过在同轴形状的电介质部件的贯通孔填充导电体膏体而形成内导体。由于该内导体具有较高的导电率,所以能够使在同轴型电介质谐振器产生的损耗所引起的热量高效地散热到同轴型电介质谐振器的外部。根据该同轴型电介质谐振器,能够减小小型化所引起的q值的降低。

3.专利文献1:日本特开平5-90811号公报

4.由多个电介质谐振器形成电介质滤波器的频率特性(例如通过特性或者衰减特性)的情况较多。在这样的情况下,电介质滤波器的性能取决于该电介质谐振器的陡峭性。因此,为了实现电介质滤波器的进一步的低损耗化,需要使作为电介质谐振器的陡峭性的指标的q值进一步提高。

技术实现要素:

5.本发明是为了解决上述那样的课题而完成的,其目的在于实现电介质谐振器的q值的提高以及电介质滤波器的低损耗化。

6.本发明的一方面的电介质谐振器具备电介质基板、分布常数元件、以及屏蔽导体部。分布常数元件在电介质基板的内部向第一方向延伸。屏蔽导体部在从第一方向俯视分布常数元件时,在电介质基板的表面形成为卷绕分布常数元件。分布常数元件的一端不与屏蔽导体部连接。分布常数元件包含多个导体。

7.本发明的其它的方面的电介质滤波器具备电介质基板、分布常数元件、第一端子以及第二端子、及屏蔽导体部。分布常数元件在电介质基板的内部向第一方向延伸。第一端子以及第二端子与多个分布常数元件电连接。屏蔽导体部在从第一方向俯视多个分布常数元件时,在电介质基板的表面形成为卷绕多个分布常数元件。多个分布常数元件各自的一端不与屏蔽导体部连接。多个分布常数元件所包含的至少一个分布常数元件包含多个导体。电介质基板由在与第一方向正交的第二方向层叠的多个电介质层形成。多个导体分别向第一方向延伸,并形成将第二方向作为法线的分布常数线路。多个导体配置于多个电介质层的至少13层的电介质层。

8.根据本发明的电介质谐振器,分布常数元件包含多个导体,所以能够实现q值的提高。

9.根据本发明的电介质滤波器,分布常数元件包含多个导体,所以能够实现低损耗化。

附图说明

10.图1是实施方式1的电介质滤波器1的外观立体图。

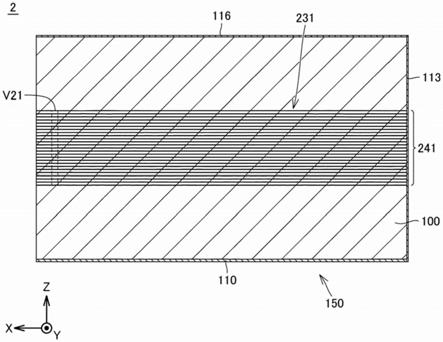

11.图2是实施方式1的电介质滤波器1的立体图。

12.图3是一并示出图1的电介质滤波器的通过特性(实线)以及反射特性(虚线)图。

13.图4是比较例1的电介质滤波器的立体图。

14.图5是一并示出图1的电介质滤波器的插入损耗的最小值(实线)和图4的电介质滤波器的插入损耗的最小值(虚线)的图。

15.图6是实施方式2的电介质谐振器的立体图。

16.图7是图6的vii-vii线剖视图。

17.图8是比较例2的电介质谐振器的立体图。

18.图9是从x轴方向俯视使高频信号流过图8的分布常数元件的模拟中的电场强度(kv/m)的分布的图。

19.图10是从x轴方向俯视使高频信号流过图6的分布常数元件的模拟时的电场强度的分布的图。

20.图11是实施方式2的变形例1的电介质谐振器的剖视图。

21.图12是实施方式2的变形例2的电介质谐振器的剖视图。

22.图13是实施方式2的变形例3的电介质谐振器的剖视图。

23.图14是实施方式2的变形例4的电介质谐振器的剖视图。

24.图15是实施方式3的电介质谐振器的立体图。

25.图16是从x轴方向俯视图15的电介质谐振器的图。

26.图17是对多个导体的层叠数与电介质谐振器的q值的关系,一并示出图16的电介质谐振器的情况(实线)和图6的电介质谐振器的情况(虚线)的图。

27.图18是从x轴方向俯视实施方式3的变形例的电介质谐振器的图。

28.图19是实施方式4的电介质滤波器的立体图。

29.图20是实施方式4的变形例的电介质滤波器的立体图。

30.图21是比较例3的电介质滤波器的立体图。

31.图22是一并示出图20的电介质滤波器的通过特性(实线)以及图21的电介质滤波器的通过特性(虚线)的图。

32.图23是一并示出图19的电介质滤波器的通过特性(实线)以及图21的电介质滤波器的通过特性(虚线)的图。

33.图24是实施方式5的电介质滤波器的立体图。

34.图25是从x轴方向俯视在odd模式下使高频信号流过图24的分布常数元件的模拟中的电场强度的分布的图。

35.图26是从x轴方向俯视在even模式下使高频信号流过图24的分布常数元件的模拟中的电场强度的分布的图。

36.图27是从x轴方向俯视在odd模式下使高频信号流过图19的分布常数元件的模拟中的电场强度的分布的图。

37.图28是从x轴方向俯视在even模式下使高频信号流过图19的分布常数元件的模拟中的电场强度的分布的图。

38.图29是实施方式5的变形例的电介质滤波器的立体图。

39.图30是作为实施方式6的多工器的一个例子的双工器的等效电路图。

40.图31是图30的双工器的外观立体图。

41.图32是图30的双工器的立体图。

具体实施方式

42.以下,参照附图对实施方式进行详细的说明。此外,对图中相同或者相应的部分附加相同的附图标记且原则上不重复其说明。

43.[实施方式1]

[0044]

图1以及图2是实施方式1的电介质滤波器1的立体图。在图1以及图2中,x轴、y轴、以及z轴相互正交。在后面说明的图4、图6~图16、图18~图21、图24~图29、以及图31、图32中也相同。

[0045]

参照图1以及图2,电介质滤波器1例如为长方体状。电介质滤波器1具备电介质基板100、分布常数元件131~134、屏蔽导体部150、接地电极121、122、输入输出端子p1(第一端子)、以及输入输出端子p2(第二端子)。此外,在图2中,为了容易观察在电介质滤波器1的内部形成的分布常数元件131~134,而未图示图1的电介质基板100。关于电介质基板的未图示,在图4、图6、图8、图15、图16、图18~图21、图24、图29、以及图32中也相同。

[0046]

通过在z轴方向(第二方向)层叠多个电介质层来形成电介质基板100。各分布常数元件131~134在电介质基板100的内部向x轴方向(第一方向)延伸。分布常数元件131~134各自的x轴方向的长度、y轴方向的长度、以及z轴方向的长度分别与其它的分布常数元件的x轴方向的长度、y轴方向的长度、以及z轴方向的长度相同。在接地电极121与122之间,在y轴方向(第三方向)直线状地依次并排配置分布常数元件131~134。此外,分布常数元件131~134并不需要并排配置为直线状,例如也可以配置为菱形形状,或者锯齿状(之字形状)。

[0047]

输入输出端子p1、p2分别经由通孔导体以及线路导体,与分布常数元件131、134电连接。输入到输入输出端子p1的信号从输入输出端子p2输出。输入到输入输出端子p2的信号从输入输出端子p1输出。此外,在两个电路元件电连接的情况下,包含该两个电路元件直接连接的情况、以及该两个电路元件进行电场耦合的情况。

[0048]

将与z轴方向垂直的电介质滤波器1的最外层的面设为上表面uf以及底面bf。上表面uf以及底面bf在z轴方向对置。将与z轴方向平行的面中与zx平面平行的面设为侧面sf1以及sf3。将与z轴方向平行的面中与yz平面平行的面设为侧面sf2以及sf4。

[0049]

在底面bf形成有输入输出端子p1、p2、以及接地端子110。输入输出端子p1、p2、以及接地端子110例如是在底面bf规则地配置了平面电极的lga(land grid array:格栅阵列)端子。底面bf与未图示的电路基板连接。

[0050]

在上表面uf配置有屏蔽电极116。屏蔽电极116覆盖上表面uf。

[0051]

在侧面sf1配置有屏蔽电极111、112。屏蔽电极111、112配置为在x轴方向相互分离。屏蔽电极111、112分别与接地端子110、接地电极121、122、以及屏蔽电极116连接。

[0052]

在侧面sf3配置有屏蔽电极114、115。屏蔽电极114、115配置为在x轴方向相互分离。屏蔽电极114、115分别与接地端子110、接地电极121、122、以及屏蔽电极116连接。

[0053]

在侧面sf2配置有屏蔽电极113。屏蔽电极113覆盖侧面sf2。屏蔽电极113与接地端

子110、接地电极121、122、以及屏蔽电极112、114、116连接。

[0054]

在侧面sf4未形成屏蔽电极。

[0055]

接地端子110以及屏蔽电极111~116形成屏蔽导体部150。在从x轴方向俯视屏蔽导体部150时,屏蔽导体部150在电介质基板100的表面形成为卷绕分布常数元件131~134。

[0056]

分布常数元件131~134各自的侧面sf4侧的端部(一端)不与屏蔽导体部150连接。即,分布常数元件131~134各自的一端是电压能够变化的开放端。另一方面,分布常数元件131~134各自的侧面sf2侧的端部(另一端)与屏蔽电极113连接。即,分布常数元件131~134各自的另一端是电压固定为屏蔽导体部150的基准电压的固定端。

[0057]

分布常数元件131~134各自的x轴方向的长度是能够通过电介质滤波器1的所希望的信号的波长的四分之一。即,分布常数元件131~134分别为λ/4谐振器。电介质滤波器1是由四个λ/4谐振器形成的四级的电介质滤波器。电介质滤波器1的级数(谐振器的数目)也可以是两级,或者三级,也可以在五级以上。

[0058]

分布常数元件131~134分别包含多个导体141~144。多个导体141分别向x轴方向延伸,形成将z轴方向作为法线的分布常数线路。多个导体141分别配置于形成电介质基板100的多个电介质层的任意一个。即,在z轴方向隔开电介质层的厚度的间隔来层叠多个导体141。也可以在多个导体141中在z轴方向邻接的导体的间隔不恒定。与多个导体141相同地配置多个导体142~144的各个。

[0059]

分布常数元件131~134分别包含通孔导体v11~v14。在分布常数元件131的一端,多个导体141通过通孔导体v11(短路导体部)相互连接。在分布常数元件132的一端,多个导体142通过通孔导体v12(短路导体部)相互连接。在分布常数元件133的一端,多个导体143通过通孔导体v13(短路导体部)相互连接。在分布常数元件134的一端,多个导体144通过通孔导体v14(短路导体部)相互连接。

[0060]

在分布常数元件131~134各自的开放端,由于该分布常数元件的多个导体相互连接,所以该多个导体各自的电位(极性)一致。因此,能够使在该多个导体的各个流过的电流的谐振模式一致。其结果,能够使电流在该多个导体的各个流过的方向一致。

[0061]

图3是一并示出图1的电介质滤波器1的通过特性(实线)以及反射特性(虚线)的图。通过特性是指插入损耗的频率特性。反射特性是指反射损耗的频率特性。如图3所示,在5.5ghz~6.0ghz之间形成通过频带,并且在5.0ghz~5.3ghz之间产生衰减极。

[0062]

图4是比较例1的电介质滤波器10的立体图。电介质滤波器10的构成是图1的电介质滤波器1的分布常数元件131~134分别被置换为分布常数元件11~14后的构成。除此以外相同,所以不重复说明。如图4所示,分布常数元件11~14分别由被填充了内部的一个块材形成。该块部件的x轴方向的长度、y轴方向的长度、以及z轴方向的长度分别与图1的分布常数元件131~134各自的x轴方向的长度、y轴方向的长度、以及z轴方向的长度相同。

[0063]

图5是一并示出图1的电介质滤波器1的插入损耗的最小值(实线)和图4的电介质滤波器10的插入损耗的最小值(虚线)的图。关于图1的电介质滤波器1的插入损耗的最小值,示出使分布常数元件131~134的z轴方向的长度(高度)以及各导体的z轴方向的长度(厚度)恒定,并使形成多个导体141~144的各个的电介质的分割数(层叠数)变化的情况下的值。层叠数越增加,在各多个导体141~144中在z轴方向相邻的导体的间隔越窄。如图5所示,在层叠数在13以上的情况下,电介质滤波器1的插入损耗比电介质滤波器10的插入损耗

小。

[0064]

在图1的各分布常数元件131~134中,在z轴方向隔开间隔配置多个导体的每一个。因此,该分布常数元件所包含的多个导体的体积比图4的分布常数元件11~14各自的体积小。

[0065]

对于这一点,已知高频信号并不流过导体的整个部分,而流过导体的表面部分(趋肤效应)。在图1的各分布常数元件131~134中,在z轴方向相邻的导体之间不流过电流,但在各导体中流过电流的表皮部分增加。即,通过将分布常数元件形成为多个导体的层叠体,能够使高频信号能够通过的表面积增加。其结果,能够使包含该分布常数元件的电介质谐振器的q值增加,所以能够降低使用该电介质谐振器形成的电介质滤波器的插入损耗。

[0066]

根据趋肤效应的观点,为了确保使电流流过的区域,优选各分布常数元件131~134所包含的导体的厚度比该导体的趋肤深度δ大。导体的趋肤深度δ表示电流降低到自然对数e的倒数(大约36.7%)的表面与该导体的表面(表皮)相比的深度。使用导体的电阻率ρ、透磁率μr、真空的透磁率μ0(4π

×

10

-7

)、以及角频率ω(高频率信号的频率f的2π倍),如式(1)那样表示趋肤深度δ。

[0067]

[数1]

[0068][0069]

以上,根据实施方式1的电介质滤波器,能够实现低损耗化。

[0070]

[实施方式2]

[0071]

在实施方式1中,对多个分布常数元件分别具有多个导体的层叠结构的电介质滤波器进行了说明。在实施方式2中,对具备具有多个导体的层叠结构的一个分布常数元件的电介质谐振器进行说明。

[0072]

图6是实施方式2的电介质谐振器2的立体图。图7是图6的vii-vii线剖视图。电介质谐振器2的构成是将图1以及图2的电介质滤波器1的分布常数元件131~134置换为分布常数元件231的构成。其以外相同,所以不重复说明。

[0073]

如图6以及图7所示,分布常数元件231包含多个导体241、和通孔导体v21(短路导体部)。多个导体241分别向x轴方向延伸,形成将z轴方向作为法线的分布常数线路。多个导体241分别配置于形成电介质基板100的多个电介质层的任意一个。

[0074]

分布常数元件231的一端不与屏蔽导体部150连接。即,分布常数元件231的一端是电压能够变化的开放端。在分布常数元件231的一端,多个导体241通过通孔导体v21相互连接。

[0075]

另一方面,分布常数元件231的另一端与屏蔽电极113连接。即,分布常数元件231的另一端是电压被固定为屏蔽导体部150的基准电压的固定端。

[0076]

分布常数元件231的x轴方向的长度是电介质谐振器2进行谐振的信号的波长的四分之一。即,电介质谐振器2是λ/4谐振器。

[0077]

参照图7,多个导体241各自的x轴方向的长度与电介质基板100的x轴方向的长度相等。在电介质谐振器2的制造过程中,能够一体地进行决定多个导体241的x轴方向的长度以及电介质基板100的x轴方向的长度的切断作业,所以能够抑制电介质基板100的制造偏差。

[0078]

图8是比较例2的电介质谐振器20的立体图。电介质谐振器20的构成是图6的分布常数元件231被置换为21的构成。其以外相同所以不重复说明。

[0079]

如图8所示,分布常数元件21由被填充了内部的一个块材形成。分布常数元件21的x轴方向的长度、y轴方向的长度、以及z轴方向的长度分别与图6的分布常数元件231的x轴方向的长度、y轴方向的长度、以及z轴方向的长度相同。

[0080]

图9是从x轴方向俯视使高频信号流过图8的分布常数元件21的模拟中的电场强度(kv/m)的分布的图。图10是从x轴方向俯视使高频信号流过图6的分布常数元件231的模拟中的电场强度的分布的图。在图9以及图10中,区域的颜色越从白色接近黑色,该区域的电场强度越强。对于图25~图28也相同。

[0081]

如图9所示,由于趋肤效应,电场集中在分布常数元件21的表面,在分布常数元件21的内部几乎不流过电流。另一方面,如图10所示,在分布常数元件231中,在分布常数元件231的内部也产生电场。在分布常数元件231中,通过隔开间隔层叠多个导体241,高频率信号能够通过的表面积与分布常数元件21相比增加。通过高频率信号能够通过的区域的扩大,能够使电介质谐振器2的q值比电介质谐振器20的q值提高。

[0082]

在电介质谐振器2中,对多个导体241分别通过形成在电介质基板100的内部的通孔导体v21相互连接的情况进行了说明。多个导体241的各个也可以在电介质基板100的外部相互连接。

[0083]

图11是实施方式2的变形例1的电介质谐振器2a的剖视图。电介质谐振器2a的构成是将图7的通孔导体v21置换为连接导体217(短路导体部)的构成。其以外相同,所以不重复说明。

[0084]

如图11所示,连接导体217在电介质基板100的外部,将各多个导体241相互连接。通过将连接导体217形成于电介质基板100的外部,不需要在电介质基板100的内部形成通孔导体的工序。其结果,能够使电介质谐振器2的制造工序简单化。

[0085]

在电介质谐振器2中,对多个导体241各自的x轴方向的长度与电介质基板100的x轴方向的长度相等的情况进行了说明。两者的长度也可以不同。

[0086]

图12是实施方式2的变形例2的电介质谐振器2b的剖视图。电介质谐振器2b的构成是将图7的多个导体241置换为241b的构成。其以外相同,所以不重复说明。如图12所示,多个导体241b各自的x轴方向的长度比电介质基板100的x轴方向的长度短。

[0087]

在电介质谐振器2中,对分布常数元件231的一端为开放端,另一端为固定端的情况进行了说明。也可以是分布常数元件231的两端为开放端。

[0088]

图13是实施方式2的变形例3的电介质谐振器2c的剖视图。电介质谐振器2c的构成是将图7的多个导体241置换为241c,并且除去了屏蔽电极113的构成。其以外相同,所以不重复说明。如图13所示,多个导体241c各自的两端不与屏蔽导体部150连接。即,分布常数元件231的两端为开放端。分布常数元件231的x轴方向的长度是电介质谐振器2c进行谐振的信号的波长的二分之一。即,电介质谐振器2c是λ/2谐振器。

[0089]

在电介质谐振器2中,对各多个导体241在分布常数元件231的开放端相互连接的情况进行了说明。也可以是各多个导体241在分布常数元件231的开放端不相互连接。

[0090]

图14是实施方式2的变形例4的电介质谐振器2d的剖视图。电介质谐振器2d的构成是除去了图7的通孔导体v21的构成。其以外相同,所以不重复说明。

[0091]

以上,根据实施方式2以及变形例1~4的电介质谐振器,能够实现q值的提高。

[0092]

[实施方式3]

[0093]

在实施方式2中,对通过层叠大致相同的线路形状的多个导体,形成分布常数元件的情况进行了说明。若使多个导体的层叠数增加而减小导体间的间隔,则能够在导体间形成的电介质的量减少。其结果,导体间的电介质的刚性降低,容易由于在导体与该电介质之间产生的应力而在分布常数元件产生形变。因此,在实施方式3中,对在分布常数元件的芯部分不形成导体的层叠结构的构成进行说明。根据该构成,通过确保在该芯部分形成的电介质的刚性,能够维持电介质谐振器的q值并且减少分布常数元件的形变。

[0094]

图15是实施方式3的电介质谐振器3的立体图。电介质谐振器3的构成是将图6的分布常数元件231置换为331的构成。其以外相同,所以不重复说明。

[0095]

如图15所示,分布常数元件331包含多个导体341、和短路导体部360(短路导体部)。短路导体部360包含通孔导体v31、v32。多个导体341分别向x轴方向延伸,形成将z轴方向作为法线的分布常数线路。

[0096]

分布常数元件331的一端不与屏蔽导体部150连接。即,分布常数元件331的一端是电压能够变化的开放端。在分布常数元件331的一端,多个导体341通过各通孔导体v31、v32相互连接。

[0097]

另一方面,分布常数元件331的另一端与屏蔽电极113连接。即,分布常数元件331的另一端是电压被固定为屏蔽导体部150的基准电压的固定端。

[0098]

分布常数元件331的x轴方向的长度是电介质谐振器3进行谐振的信号的波长的四分之一。即,电介质谐振器3是λ/4谐振器。

[0099]

图16是从x轴方向俯视图15的电介质谐振器3的图。如图16所示,y轴方向上的分布常数元件331的长度(宽度)是宽度w31(特定长度)。

[0100]

多个导体341包含导体3411(第一导体)、导体3412(第一导体)、导体3413(第三导体)、导体3414(第四导体)、导体3415(第二导体)、以及导体3416(第二导体)。多个导体341所包含的导体中导体3411以及3416以外的导体层叠在导体3411与导体3416之间。

[0101]

导体3411、3412、3415、3416各自的宽度为宽度w31。层叠在导体3411与3412之间的导体的宽度以及层叠在导体3415与3416之间的导体的宽度也为宽度w31。

[0102]

导体3413的宽度为宽度w32(<w31)。导体3414的宽度为宽度w33(<w31)。宽度w32与w33既可以不同,也可以相等。导体3413以及3414在z轴方向上配置在导体3412与3415之间。导体3413以及3414在y轴方向分离距离d30(=w31-w32-w33)。

[0103]

层叠在导体3412与3413之间的导体的宽度以及层叠在导体3413与3415之间的导体的宽度也分别为宽度w32。导体3411、层叠在导体3411与3413之间的导体、导体3413、层叠在导体3413与导体3416之间的导体、以及导体3416通过通孔导体v31相互连接。

[0104]

层叠在导体3412与3414之间的导体的宽度以及层叠在导体3414与3415之间的导体的宽度也分别为宽度w33。导体3411、层叠在导体3411与3414之间的导体、层叠在导体3414与导体3416之间的导体、以及导体3416通过通孔导体v32相互连接。

[0105]

在分布常数元件331的芯部分cd(在导体3412与3415之间,并且在导体3413与3414之间的部分)未形成导体的层叠结构。能够确保芯部分cd的电介质的刚性,所以能够降低分布常数元件331的形变。另外,由于高频信号的趋肤效应,在分布常数元件331的芯部分几乎

不流过电流。因此,即使不在芯部分cd形成导体的层叠结构,在分布常数元件331流过的电流也几乎不会减少。其结果,能够维持电介质谐振器3的q值。

[0106]

图17是对多个导体的层叠数与电介质谐振器的q值的关系,一并示出图16的电介质谐振器3的情况(实线)和图6的电介质谐振器2的情况(虚线)的图。如图17所示,两者几乎相同。在电介质谐振器3中,能够维持电介质谐振器2的q值。

[0107]

在电介质谐振器3中,对在芯部分cd与最外层的导体3411、3416之间配置有与最外层的导体3411、3416相同的宽度的导体的情况进行了说明。也可以在芯部分cd与最外层的导体3411、3416之间不配置导体。

[0108]

图18是从x轴方向俯视实施方式3的变形例的电介质谐振器3a的图。电介质谐振器3a的构成是将图16的多个导体341置换为341a的构成。在多个导体341a中,在最外层的导体3411与3416之间,分别在芯部分cd的y轴方向的两侧层叠有与导体3413相同的宽度的导体、以及与导体3414相同的宽度的导体。根据趋肤效应的观点,优选导体3411、3416各自的厚度比各导体的趋肤深度厚。

[0109]

以上,根据实施方式3以及变形例的电介质谐振器,能够实现q值的提高,并且能够降低电介质谐振器的形变。

[0110]

[实施方式4]

[0111]

在实施方式4中,对两级的电介质滤波器进行说明。

[0112]

图19是实施方式4的电介质滤波器4的立体图。电介质滤波器4的构成是将图2的电介质滤波器1的分布常数元件131~134置换为分布常数元件431、432的构成。其以外相同,所以不重复说明。

[0113]

如图19所示,分布常数元件431包含多个导体441、和通孔导体v41(短路导体部)。多个导体441分别向x轴方向延伸,形成将z轴方向作为法线的分布常数线路。

[0114]

分布常数元件431的一端不与屏蔽导体部150连接。即,分布常数元件431的一端是电压能够变化的开放端。在分布常数元件431的一端,多个导体441通过通孔导体v41相互连接。

[0115]

另一方面,分布常数元件431的另一端与屏蔽电极113连接。即,分布常数元件431的另一端是电压被固定为屏蔽导体部150的基准电压的固定端。

[0116]

分布常数元件432包含多个导体442、和通孔导体v42(短路导体部)。多个导体442分别向x轴方向延伸,形成将z轴方向作为法线的分布常数线路。

[0117]

分布常数元件432的一端不与屏蔽导体部150连接。即,分布常数元件432的一端是电压能够变化的开放端。在分布常数元件432的一端,多个导体442通过通孔导体v42相互连接。

[0118]

另一方面,分布常数元件432的另一端与屏蔽电极113连接。即,分布常数元件432的另一端是电压被固定为屏蔽导体部150的基准电压的固定端。

[0119]

分布常数元件431、432各自的x轴方向的长度是能够通过电介质滤波器4的所希望的信号的波长的四分之一。即,分布常数元件431、432分别是λ/4谐振器。电介质滤波器4是由两个λ/4谐振器形成的两级电介质滤波器。

[0120]

图20是实施方式4的变形例的电介质滤波器4a的立体图。电介质滤波器4a的构成是分别将图19的分布常数元件431、432置换为431a、432a的构成。分布常数元件431a、432a

的构成是分别从图19的分布常数元件431、432除去通孔导体v41、v42的构成。其以外相同,所以不重复说明。

[0121]

图21是比较例3的电介质滤波器40的立体图。电介质滤波器40的构成是分别将图19的分布常数元件431、432置换为41、42的构成。其以外相同所以不重复说明。

[0122]

如图21所示,分布常数元件41、42分别由被填充了内部的一个块材形成。分布常数元件41、42各自的x轴方向的长度、y轴方向的长度、以及z轴方向的长度分别与图19的分布常数元件431、432各自的x轴方向的长度、y轴方向的长度、以及z轴方向的长度相同。

[0123]

图22是一并示出图20的电介质滤波器4a的通过特性(实线)以及图21的电介质滤波器40的通过特性(虚线)的图。如图22所示,在电介质滤波器40中,在频率f41以及f42(>f41)下插入损耗极小。频率f41是在各分布常数元件41、42流过的电流的方向相反的odd模式下的电介质滤波器40的谐振频率。频率f42是在各分布常数元件41、42流过的电流的方向相同的even模式下的电介质滤波器40的谐振频率。由于在各频率f41、f42下插入损耗极小,所以在频率f41与f42之间形成电介质滤波器40的通过频带。

[0124]

在电介质滤波器4a中,在频率f43(>f41)下插入损耗极小。在电介质滤波器4a中,在各分布常数元件431a、432a流过的电流的方向相同的even模式下产生谐振。但是,在各分布常数元件431a、432a流过的电流的方向相反的odd模式下不容易产生谐振。

[0125]

在电介质滤波器4a中,在分布常数元件431a、432a各自的开放端,各多个导体441、442不相互连接,所以在该多个导体的各个流过的电流产生多个谐振模式,该多个谐振模式相互干扰。特别是,在odd模式下,在各分布常数元件431a、432a流过的电流的方向相反,所以该多个谐振模式相互抵消。因此,在odd模式下电介质滤波器4a难以谐振。

[0126]

图23是一并示出图19的电介质滤波器4的通过特性(实线)以及图21的电介质滤波器40的通过特性(虚线)的图。如图23所示,两者几乎示出相同的特性。在电介质滤波器4中也与电介质滤波器40相同,在频率f41以及f42(>f41)下插入损耗极小。

[0127]

在电介质滤波器4中,在分布常数元件431、432各自的开放端,各多个导体441、442相互连接,所以在该多个导体的各个流过的电流的谐振模式一致。其结果,在分布常数元件431、432流过的电流的方向相反的odd模式下,也在电介质滤波器4产生谐振。

[0128]

以上,根据实施方式4以及变形例的电介质滤波器,能够实现低损耗化。并且,根据实施方式4以及变形例的电介质滤波器,即使在odd模式下也能够使谐振产生所以能够使通过频带宽带化。

[0129]

[实施方式5]

[0130]

在实施方式4中,对形成分布常数元件的多个导体的宽度恒定的情况进行了说明。若从该分布常数元件的延伸方向俯视该多个导体,则该多个导体作为整体形成矩形。若电流流过矩形那样具有尖锐的角部分的分布常数元件,则容易在该角部分产生电场集中。电场集中使导体损耗产生,所以使电介质滤波器的插入损耗恶化。

[0131]

因此,在实施方式5中,在形成分布常数元件的多个导体中,使接近最外层的导体的宽度比接近中间层的导体的宽度短。若从该分布常数元件的延伸方向俯视该多个导体,则该多个导体作为整体形成矩形的角部为圆角的形状。在该形状中角部不尖锐,所以能够缓和电场集中。根据实施方式5的电介质滤波器,能够降低导体损耗。其结果,能够进一步改善插入损耗。

[0132]

图24是实施方式5的电介质滤波器5的立体图。电介质滤波器5的构成是分别将图19的分布常数元件431、432置换为分布常数元件531、532的构成。其以外相同所以不重复说明。

[0133]

如图24所示,分布常数元件531包含多个导体541、和通孔导体v51(短路导体部)。多个导体541分别向x轴方向延伸,并形成将z轴方向作为法线的分布常数线路。

[0134]

分布常数元件531的一端不与屏蔽导体部150连接。即,分布常数元件531的一端是电压能够变化的开放端。在分布常数元件531的一端,多个导体541通过通孔导体v51相互连接。

[0135]

另一方面,分布常数元件531的另一端与屏蔽电极113连接。即,分布常数元件531的另一端是电压被固定为屏蔽导体部150的基准电压的固定端。

[0136]

分布常数元件532包含多个导体542、和通孔导体v52(短路导体部)。多个导体542分别向x轴方向延伸,并形成将z轴方向作为法线的分布常数线路。

[0137]

分布常数元件532的一端不与屏蔽导体部150连接。即,分布常数元件532的一端是电压能够变化的开放端。在分布常数元件532的一端,多个导体542通过通孔导体v52相互连接。

[0138]

另一方面,分布常数元件532的另一端与屏蔽电极113连接。即,分布常数元件532的另一端是电压被固定为屏蔽导体部150的基准电压的固定端。

[0139]

分布常数元件531、532各自的x轴方向的长度是能够通过电介质滤波器5的所希望的信号的波长的四分之一。即,各分布常数元件531、532是λ/4谐振器。电介质滤波器5是由两个λ/4谐振器形成的两级的电介质滤波器。

[0140]

多个导体541、542具有相互相同的层叠结构。以下,对多个导体541的层叠结构进行说明。

[0141]

多个导体541包含导体5411(第一导体)、导体5412(第二导体)、导体5413(第三导体)、以及导体5414(第三导体)。多个导体541所包含的导体中导体5411以及5412以外的导体层叠在导体5411与导体5412之间。

[0142]

分布常数元件531的宽度是宽度w53(特定长度)。导体5413、5414以及层叠在导体5413与5414之间的导体各自的宽度也为宽度w53。

[0143]

导体5411的宽度为宽度w51(<w53)。导体5412的宽度为宽度w52(<w53)。宽度w51与w52既可以不同,也可以相等。

[0144]

配置在导体5411与导体5413之间的导体的宽度随着从导体5411接近5413而逐渐变长。配置在导体5412与导体5414之间的导体的宽度随着从导体5412接近5414而逐渐变长。

[0145]

图25是从x轴方向俯视在odd模式下使高频信号流过图24的分布常数元件531、532的模拟中的电场强度的分布的图。图26是从x轴方向俯视在even模式下使高频信号流过图24的分布常数元件531、532的模拟中的电场强度的分布的图。如图25以及图26所示,各分布常数元件531、532所含包含的多个导体作为整体形成矩形的角部为圆角的形状。

[0146]

图27是从x轴方向俯视在odd模式下使高频信号流过图19的分布常数元件431、432的模拟中的电场强度的分布的图。图28是从x轴方向俯视在even模式下使高频信号流过图19的分布常数元件431、432的模拟中的电场强度的分布的图。如图27以及图28所示,各分布

常数元件431、432所包含的多个导体作为整体形成角部分尖锐的矩形。

[0147]

若关于odd模式对图25以及图27进行比较,并且关于even模式对图26以及图28进行比较,则在图27以及图28中在分布常数元件431、432各自的最外层的导体的两端产生的电场集中在图25以及图26的分布常数元件531、532的最外层的导体被分散。根据电介质滤波器5,通过电场集中的缓和,与电介质滤波器4相比能够改善插入损耗。

[0148]

分布常数线路所包含的多个导体作为整体形成的形状也可以是圆形。此外,圆形并不需要是正圆,也包含椭圆形。

[0149]

图29是实施方式5的变形例的电介质滤波器5a的立体图。电介质滤波器5a的构成是将图24的多个导体541、542置换为541a、542a的构成。其以外相同所以不重复说明。

[0150]

如图29所示,在从x轴方向俯视多个导体541a、542a时,多个导体541a、542a分别作为整体形成圆形。

[0151]

多个导体541a包含导体5431(第一导体)、导体5432(第二导体)、以及导体5433(第三导体)。多个导体541a所包含的导体中导体5431以及5432以外的导体层叠在导体5431与导体5432之间。

[0152]

导体5433的宽度为宽度w53。导体5431的宽度为宽度w54(<w53)。导体5432的宽度为宽度w55(<w53)。宽度w54与w55既可以不同,也可以相等。

[0153]

配置在导体5431与导体5433之间的导体的宽度随着从导体5431接近5433而逐渐变长。配置在导体5432与导体5433之间的导体的宽度随着从导体5432接近5433而逐渐变长。

[0154]

此外,能够使用图24以及图29的分布常数元件531,形成电介质谐振器。

[0155]

以上,根据实施方式5以及变形例的电介质滤波器,能够实现进一步的低损耗化。

[0156]

[实施方式6]

[0157]

在实施方式6中,对包含实施方式的电介质滤波器的多工器进行说明。

[0158]

图30是作为实施方式6的多工器的一个例子的双工器6的等效电路图。如图30所示,双工器6具备电介质滤波器6a、6b、和共用端子pcom。电介质滤波器6a包含输入输出端子p61a(第一端子)、和输入输出端子p62a(第二端子)。电介质滤波器6b包含输入输出端子p61b(第一端子)、和输入输出端子p62b(第二端子)。共用端子pcom与电介质滤波器6a的输入输出端子p62a连接,并且与电介质滤波器6b的输入输出端子p61b连接。电介质滤波器6a的通过频带与电介质滤波器6b的通过频带不同。

[0159]

图31以及图32是图30的双工器6的立体图。参照图31以及图32,多工器6例如是长方体状。多工器6还具备电介质基板600、接地端子610、屏蔽电极611、612、613、614、615、616、接地电极621、622。电介质滤波器6a包含分布常数元件631、632、633。电介质滤波器6b包含分布常数元件634、635、636。

[0160]

通过在z轴方向层叠多个电介质层形成电介质基板600。各分布常数元件631~636在电介质基板600的内部向x轴方向延伸。分布常数元件631~636各自的x轴方向的长度、y轴方向的长度、以及z轴方向的长度分别与其它的分布常数元件的x轴方向的长度、y轴方向的长度、以及z轴方向的长度相同。分布常数元件631~636在接地电极621与622之间,在y轴方向依次并排设置为直线状。此外,分布常数元件631~636并不需要并排设置为直线状,例如也可以配置为菱形状,或者锯齿状(之字形状)。

[0161]

输入输出端子p61a、p62b经由通孔导体以及线路导体,分别与分布常数元件631、636电连接。输入输出端子p62a、p61b分别与分布常数元件633、634电连接,并且通过通孔导体v60与共用端子pcom连接。在从z轴方向俯视电介质滤波器6a、6b时,输入输出端子p62a、p61b分别与分布常数元件633、634重叠。此外,输入输出端子p62a、p61b也可以不分别与分布常数元件632、635重叠。

[0162]

输入到输入输出端子p61a、p62b的信号从共用端子pcom输出。输入到共用端子pcom的信号根据该信号的频率从输入输出端子p61a或者p62b输出。

[0163]

将与z轴方向垂直的多工器6的最外层的面设为上面上表面uf6以及底面bf6。上表面uf6以及底面bf6在z轴方向对置。将与z轴方向平行的面中与zx平面平行的面设为侧面sf61以及sf63。将与z轴方向平行的面中与yz平面平行的面设为侧面sf62以及sf64。

[0164]

在底面bf6形成有输入输出端子p61a、p62b、共用端子pcom、以及接地端子610。输入输出端子p1、p2、以及接地端子610例如是在底面bf6规则地配置了平面电极的lga(land grid array:格栅阵列)端子。底面bf6与未图示的电路基板连接。

[0165]

在上表面uf6配置有屏蔽电极616。屏蔽电极616覆盖上表面uf6。

[0166]

在侧面sf61配置有屏蔽电极611、612。屏蔽电极611、612配置为在x轴方向相互分离。屏蔽电极611、612分别与接地端子610、接地电极621、622、以及屏蔽电极616连接。

[0167]

在侧面sf63配置有屏蔽电极614、615。屏蔽电极614、615配置为在x轴方向相互分离。屏蔽电极614、615分别与接地端子610、接地电极621、622、以及屏蔽电极616连接。

[0168]

在侧面sf62配置有屏蔽电极613。屏蔽电极613覆盖侧面sf62。屏蔽电极613与接地端子610、接地电极621、622、以及屏蔽电极612、614、616连接。

[0169]

在侧面sf64不形成屏蔽电极。

[0170]

接地端子610以及屏蔽电极611~616形成屏蔽导体部650。在从x轴方向俯视屏蔽导体部650时,屏蔽导体部650在电介质基板600的表面形成为卷绕分布常数元件631~636。

[0171]

分布常数元件631~636各自的侧面sf64侧的端部(一端)不与屏蔽导体部650连接。即,分布常数元件631~634各自的一端是电压能够变化的开放端。另一方面,分布常数元件631~636各自的侧面sf62侧的端部(另一端)与屏蔽电极613连接。即,分布常数元件631~636各自的另一端是电压被固定为屏蔽导体部650的基准电压的固定端。

[0172]

分布常数元件631~636各自的x轴方向的长度是能够通过多工器6的所希望的信号的波长的四分之一。即,各分布常数元件631~636为λ/4谐振器。电介质滤波器6a、6b分别是由三个λ/4谐振器形成的三级电介质滤波器。

[0173]

分布常数元件631~636分别包含多个导体641~646。多个导体641分别向x轴方向延伸,并形成将z轴方向作为法线的分布常数线路。多个导体641分别配置于形成电介质基板600的多个电介质层的任意一个。即,在z轴方向隔开电介质层的厚度的间隔层叠多个导体641。也可以在多个导体641中在z轴方向相邻的导体的间隔不恒定。多个导体642~646的各个也与多个导体641相同地配置。

[0174]

分布常数元件631~636分别包含通孔导体v61~v66。在分布常数元件631的一端,多个导体641通过通孔导体v61(短路导体部)相互连接。在分布常数元件632的一端,多个导体642通过通孔导体v62(短路导体部)相互连接。在分布常数元件633的一端,多个导体643通过通孔导体v63(短路导体部)相互连接。在分布常数元件634的一端,多个导体644通过通

孔导体v64(短路导体部)相互连接。在分布常数元件635的一端,多个导体645通过通孔导体v65(短路导体部)相互连接。在分布常数元件636的一端,多个导体646通过通孔导体v66(短路导体部)相互连接。

[0175]

在分布常数元件631~636各自的开放端,该分布常数元件的多个导体相互连接,从而该多个导体各自的电位(极性)一致。因此,能够使在该多个导体的各个流过的电流的谐振模式一致。其结果,能够使电流在该多个导体的各个流过的方向一致。

[0176]

此外,实施方式6的多工器所包含的电介质滤波器并不限定于三级的电介质滤波器,例如也可以如实施方式4以及变形例的电介质滤波器、及实施方式5以及变形例的电介质滤波器那样为两级的电介质滤波器,也可以是四级以上的电介质滤波器。另外,实施方式6的多工器所包含的电介质滤波器的数目并不限定于两个,也可以在三个以上。即,实施方式6的多工器并不限定于双工器以及双信器,例如包含三工器、四工器或者五工器。

[0177]

以上,根据实施方式6的多工器,能够实现低损耗化。

[0178]

此外,实施方式的电介质谐振器能够视为包含内导体和外导体的同轴型电介质谐振器。该情况下,实施方式的电介质谐振器所包含的分布常数元件、屏蔽导体部分别与同轴型电介质谐振器所包含的内导体、外导体对应。即,实施方式的电介质谐振器能够视为内导体被分割为多个导体的同轴型电介质谐振器。

[0179]

这次公开的各实施方式也预定在不矛盾的范围内适当地组合实施。应该理解这次公开的实施方式在全部的点为例示而并不是限制性的实施方式。本发明的范围并不由上述的说明示出而由技术方案示出,包含与技术方案同等的意思以及范围内的全部的变更。

[0180]

附图标记说明

[0181]

1、4、4a、5、5a、6a、6b、10、40

…

电介质滤波器,2、2a~2d、3、3a、20

…

电介质谐振器,6

…

多工器,11、14、21、41、42、131~134、231、331、431、431a、432、432a、531、532、631~636

…

分布常数元件,100、600

…

电介质基板,110、610

…

接地端子,111~116、611~616

…

屏蔽电极,121、122、621、622

…

接地电极,141~144、241、241b、241c、341、341a、441、442、541、541a、542、542a、641~646

…

多个导体,3411~3416、5411~5414、5431~5433

…

导体,150、650

…

屏蔽导体部,217

…

连接导体,360

…

短路导体部,cd

…

芯部分,p1、p2、p61a、p62a、p61b、p62b

…

输入输出端子,pcom

…

共用端子,v11~v14、v21、v31、v32、v41、v42、v51、v52、v61~v66

…

通孔导体。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1