用于将线缆与电构件连接的插接连接装置的制作方法

1.本发明涉及一种用于连接线缆与电构件的插接连接装置。

背景技术:

2.由于部件和系统的数字化增长以及由此引起的待传输数据量的增加,如今对传输所需线缆的要求不断增加。特别地,在大数据量的传输中越来越重要的是,在大频率范围上的持续的高信号传输质量,而在相关频率范围上具有低衰减或至少恒定的衰减。

3.为了满足这些要求,使用了高频线缆,即例如同轴线缆。通过内导体、电介质和屏蔽件的同轴布置,只要同轴结构和由此引起的导线阻抗在电导线的整个长度上尽量保持恒定,就能够在衰减小且易受干扰性低的情况下尽量确保高信号传输质量。但是,在这种情况下,通常问题在于线缆端部,在所有情况下在端部处都安置连接系统,以便将线缆与部件或其他线缆导电且能通信地连接,其中,在部件或其他线缆之间应当进行数据传输。此外,该连接应大多可松脱地进行。

4.然而,例如能够构成为插接联接器的这种连接系统具有以下缺点:即难以实现恒定的阻抗,因为例如,不仅能够根据期望的阻抗来选择相应的连接系统的尺寸,因为同样必须提供足够的稳定性,以便过程安全地制造连接系统并且尤其必须可实现连接系统与相应的连接配套件之间的可负载的连接。

技术实现要素:

5.因此,本发明的目的是克服现有技术中提到的至少一个缺点,并制造一种用于将线缆(特别是高频线缆)与电构件(即例如另一线缆或半导体电路板)能松脱地连接的连接装置,其中,尽可能少地损害待传输的信号的传输质量。

6.根据本发明的目的通过具有独立权利要求的特征的插接连接装置来实现。从从属权利要求、说明书和附图中能够得出本发明的其他有利的实施方式。

7.根据本发明的插接连接装置适合于将线缆与电构件连接。在上下文中,电构件例如能够理解为半导体电路板,但是也能够理解为要与该线缆连接的另一线缆。线缆能够是仅具有一个内导体的线缆,即例如同轴线缆,也能够是具有多个内导体的线缆。除了内导体之外,线缆能够具有电介质和屏蔽件,其中,优选的是,电介质设置在内导体与屏蔽件之间。插接连接装置包括外导体套筒,外导体套筒具有连接部段和插接部段。在插接部段中,外导体套筒能够可松脱地与相应的配合插头连接。配合插头例如同样能够是外导体套筒,外导体套筒的尺寸被选择成,使得外导体套筒能够以力传递和/或形状配合的方式且可松脱地例如通过相互插接来彼此连接。在外导体套筒内布置有隔离元件,隔离元件至少部分地布置在插接部段中。因此,隔离元件至少部分地被外导体套筒包围。外导体套筒优选地由导电材料制成并且具有环形的、尤其是圆形的或椭圆形的横截面。隔离元件优选地利用其纵轴线与外导体套筒同轴地布置。线缆具有线缆端部部段,线缆端部部段至少部分地在外导体套筒内布置在连接部段中。因此,线缆端部部段至少部分地由外导体套筒包围。此外,线缆

能够在线缆端部部段中至少部分地被剥去绝缘皮,使得例如在外导体套筒内仅布置一个电介质和/或一个屏蔽件和/或一个内导体。关于此点优选的是:至少内导体和电介质布置在连接部段中,其中,内导体能够延伸至插接部段中。

8.外导体套筒在连接部段中具有至少一个带有第一壁厚的第一壁厚区域。在此,第一壁厚区域能够在整个连接部段上以及仅在连接部段的一部分上延伸。在插接部段中,外导体套筒具有至少一个带有第二壁厚的第二壁厚区域。第二壁厚区域同样能够在整个插接部段上或仅在插接部段的一部分上延伸。在此,优选的是:第一和/或第二壁厚区域围绕外导体套筒的中轴线均匀地、特别是带状地延伸。在此,第一壁厚区域中的第一壁厚大于(即厚于)第二壁厚区域中的第二壁厚。此外,隔离元件至少部分地布置在第二壁厚区域内。

9.通过外导体套筒至少在连接部段中具有带有第一壁厚的第一壁厚区域,第一壁厚大于布置在插接部段中的第二壁厚区域中的第二壁厚。在连接部段中,外导体套筒必须被设计为特别稳定的,以便尤其能够实现例如经由接触连接与线缆的连接,这能够通过更大的第一壁厚来实现。在期待的其中负荷较低的插接部段中,利用较小的第二壁厚,外导体套筒能够与隔离元件和布置在隔离元件中的内导体元件共同作用来更有效地匹配于期望的阻抗。

10.第一和第二壁厚区域能够例如通过在第一步骤中产生外导体套筒的展开部来产生。能够例如通过冲压来产生展开部。然后能够将第一和/或第二壁厚区域引入到外导体套筒的展开部中。这能够例如通过压印来实现。然后,能够将展开部重成形为根据本发明的外导体套筒。

11.隔离元件在第二壁厚区域中能够至少按部段地与外导体套筒的内壁以间距间隔开地布置。外导体套筒与隔离元件之间的间距优选在整个第二壁厚区域内是恒定的。外导体套筒与隔离元件之间的间距例如能够通过间隔保持件来实现。间隔保持件例如能够是中间层,中间层布置在外导体套筒与隔离元件之间。此外,外导体套筒在插接部段中能够具有保持区域,在保持区域中,外导体套筒以力传递和/或形状配合的方式与隔离元件连接。至少在第二壁厚区域中,隔离元件能够与外导体套筒同轴地布置。

12.关于此点特别优选的是,至少第二壁厚区域中在隔离元件与外导体套筒的内壁之间构造有气隙。隔离元件与外导体套筒之间的气隙优选在第二壁厚范围内是恒定的。

13.外导体套筒在第一壁厚区域和第二壁厚区域中能够具有相同(即相等)的外直径。因为第一壁厚大于第二壁厚,所以在这种情况下,外导体套筒在第一壁厚区域中能够具有小于外导体套筒在第二壁厚区域中的内直径的内直径。此外,即使第一壁厚区域和第二壁厚区域中的外直径不同,外导体套筒在第一壁厚区域中也能够具有比在第二壁厚区域中更小的内直径。

14.第一壁厚范围能够具有0.15至0.3毫米的壁厚,其中,特别优选0.22至0.27毫米的壁厚。此外,第一壁厚能够比第二壁厚大10%至50%,更优选地大15%至25%。

15.在第一壁厚区域中的第一壁厚和/或在第二壁厚区域中的第二壁厚能够是恒定的。这能够理解为,第一和/或第二壁厚在整个第一和/或第二壁厚区域中不变。相应地,第一和/或第二壁厚区域能够通过以下区域来限定,在该区域中,外导体套筒具有第一或第二壁厚。

16.此外,外导体套筒在插接部段中能够具有第三壁厚区域,第三壁厚区域具有至少

与第二壁厚不同的第三壁厚。在此,优选的是,第三壁厚至少大于第二壁厚。此外,第三壁厚能够与第一壁厚相同。另外,特别优选的是,第三壁厚在第三壁厚区域中是恒定的。

17.线缆的线缆端部部段能够通过挤压管与外导体套筒连接。挤压管优选无缝地构造成。挤压管能够具有第一管部段,第一管部段至少与外导体套筒的连接部段连接。第一管部段能够附加地与插接部段连接。特别地,第一管部段能够在第一和第二壁厚区域上延伸。此外,挤压管能够具有第二管部段,第二管部段与线缆的导线外套连接。导线外套能够理解为绝缘层。因此,导线外套能够构成线缆的最外层。挤压管以力传递和/或形状配合的方式在连接部段中与外导体套筒连接并且与导体外套连接。

18.挤压管能够在第一管部段和第二管部段之间具有阶梯部。该阶梯部优选地构造为,使得挤压管在第一管部段中具有小于在第二管部段中的外直径。此外,阶梯部在挤压管的外表面上垂直于纵轴线环绕纵轴线伸展,尤其优选完全地环绕纵轴线伸展。

19.在实践中示出:当将线缆并且尤其同轴线缆与相应的连接配套件接触连接时,通常在线缆的其中接触连接线缆的区域中只有在极少数情况下,才能确保屏蔽件、电介质和内导体的圆形形状和同轴的布置。这是由于,线缆在接触连接区域中的变形只能很小量地控制,使得线缆在大多数情况下偏离圆形的同轴的形状。这在导线阻抗方面会随之产生显著的缺点。因此,挤压管优选地具有至少十二个、更优选地至少十六个挤压面,在压紧面处,挤压管在第一管部段中与外导体套筒的连接部段以力传递和/或形状配合的方式连接,并且在第二管部段中与线缆的导线外套以力传递和/或形状配合的方式连接。通过至少十二个、更优选十六个挤压面能够确保线缆和外导体套筒的变形,该变形非常接近圆形和同轴的形状,使得能够减小关于涉及导线阻抗的不期望的波动的风险。挤压面优选地在其长度和宽度上相同,并且特别优选地具有恒定的长度和宽度。此外,能够优选的是,挤压面均匀地围绕挤压管的纵轴线分布。

20.只要线缆包括屏蔽件,屏蔽件就能够在线缆端部部段中布置在挤压管与外导体套筒之间。在这种情况下,屏蔽优选地被加宽,使得外导体套筒的连接部段至少部分地布置在电介质与屏蔽件之间。屏蔽件能够以力传递和/或形状配合的方式与挤压管和/或连接部段连接。

21.外导体套筒能够在连接部段中的外壁部上具有压印沟槽,该压印沟槽优选地彼此平行地布置。此外,压印沟槽能够彼此以相同的间距布置。压印沟槽优选地垂直于外导体套筒的纵轴线延伸并且能够闭合成环。压印沟槽能够具有不同的压印深度。通过压印沟槽能够改进外导体套筒的连接部段与挤压管之间的连接。特别地,如果屏蔽件布置在挤压管与连接部段之间,则压印沟槽能够显着改进挤压管、屏蔽件和连接部段之间的连接。

22.外导体套筒能够在连接部段与插接部段之间具有至少一个收缩部段,收缩部段具有收缩直径。该收缩直径优选小于外导体套筒在连接部段中的最小内直径。该收缩部段能够通过外导体套筒的内壁上的一个或多个凸起构造成,凸起优选垂直于外导体的纵轴线布置并且优选地环形地设置在内壁上。凸起能够通过将材料施加到内壁上或通过例如通过压印对外导体套筒有针对性地造型来形成。凸起特别优选地成形为,使得始于连接部段朝收缩部段中的收缩内直径构造成上升的斜坡。

23.隔离元件能够具有用于容纳内导体或内导体触点的内导体通道,内导体通道在隔离元件的朝向收缩部段的端部处具有等于或大于收缩内直径的直径。

24.为了将外导体套管固定在插头壳体中,外导体套筒能够具有环绕的锁定槽。锁定槽优选布置在第二壁厚区域中并且优选在外导体套筒的外壁部上垂直地围绕外导体套筒的纵轴线伸展。槽的至少一个侧面能够通过挤压管的端边构成。同样地,锁定槽能够通过在外导体套筒的压印或通过在外导体套筒中的一个或多个直径突变来产生。关于此点最优选的是,锁定槽的侧面通过挤压管的端边构造成,并且侧面通过从外导体套筒中的小直径到更大直径的直径突变构造成。在上下文中,将直径突变能够理解为外导体套筒外直径沿着外导体套筒的纵轴线的突然的增大或减小。

25.线缆能够利用线缆端部部段中的电介质在外导体套筒内布置在连接部段中。在此优选的是,电介质与外导体套筒以间距间隔开地布置。在此,电介质至外导体套筒的间距优选选择为是恒定的。电介质能够延伸直至收缩部段中。因此,优选的是,电介质具有小于收缩部段的最小内直径的外直径。

附图说明

26.另外,从以下优选实施例的描述中可见本发明的其他优点和特征。只要这些特征不矛盾,就能够单独地或组合地实现在那里和上述的特征。在此,参考附图描述优选地实施方式。在此示出:

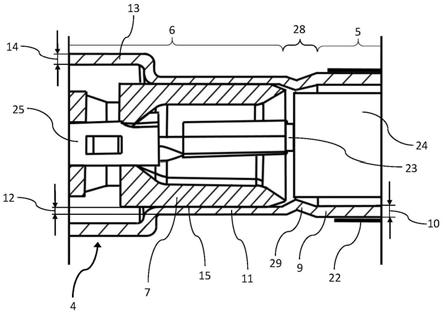

27.图1示出根据本发明的插接连接装置的第一实施方式的剖面图;

28.图2以放大视图示出根据本发明的插接连接装置的第一实施方式的剖面图;

29.图3示出根据本发明的插接连接装置的第一实施方式的三维图;和

30.图4示出插接连接装置的第二实施方式的外导体套筒的三维图。

具体实施方式

31.图1示出根据本发明的插接连接装置1的第一实施方式的剖面图。在此,剖平面沿着插接连接装置1的纵轴线32伸展。插接连接装置1由外导体套筒4、隔离元件7和内导体触点25构成。在本实施例中,外导体套筒4由金属制成并且具有连接部段5和插接部段6。插接连接装置1与线缆2连接。线缆2包括内导体23和屏蔽件22,屏蔽件在本实施例中用作外导体。电介质24布置在内导体23与屏蔽件22之间。导线外套19保护线缆2不受外部影响。线缆2利用内导体23和电介质24布置在外导体套筒4内,其中,电介质24延在连接部段5中延伸,并且内导体23延伸直至插接部段6中,在插接部段中,内导体23与内导体触点25接触连接。电介质24在连接部段5中与外导体套筒4以间距间隔开地布置。屏蔽件22被加宽,使得外导体套筒4在线缆端部部段8中布置在屏蔽件22和电介质24之间。挤压管16与线缆2的导体外套19和外导体套筒的连接部段5接触连接,使得线缆2和外导体套筒4不可松脱地彼此连接。在本实施例中,挤压管16超出连接部段5延伸到插接部段6中。

32.隔离元件7在插接部段6中布置在外导体套筒4内。隔离元件具有内导体通道33,内导体触点25和内导体23的一部分布置在内导体通道中。在图中,示出根据本发明的插接连接装置1处于插接位置中。外导体套筒4和内导体触点25与配合插接连接器31导电连接。为此,配合插接连接器31插入到插接部段6中。配合插接连接器31与电构件3连接,电构件在本实施例中同样构造为线缆。

33.图2以剖视图示出第一实施方式的另一放大图。为了更好地概览,挤压管未在图中

示出。连接部段5具有带有第一壁厚10的第一壁厚区域9。第一壁厚部段9在整个连接部段5上均匀地延伸,使得整个连接部段5具有第一壁厚10。第一壁厚10为0.23毫米。在本实施例中,收缩部段28邻接于连接部段5。在收缩部段28中,外导体套筒4收缩到以下内直径,该内直径在本实施例中为外导体套筒4的最小内直径,但大于线缆2的电介质24的外直径。通过凸起29产生收缩部,该凸起在外导体套筒4的内壁15上在收缩部段28中形成。在本实施例中,凸起29通过外导体套筒4在收缩部段28中的环绕的压印来产生。

34.具有第二壁厚区域11的插接部段6邻接于收缩部段28。第二壁厚区域11具有第二壁厚12,第二壁厚12比第一壁厚10小0.04毫米,进而为0.19毫米。隔离元件7布置在第二壁厚区域11内。在隔离元件7和内壁15之间,通过较小的第二壁厚构造成未示出的间距,该间距在本实施例中产生隔离元件7与外导体套筒4之间的气隙。由于隔离元件7与外导体套筒4同轴地布置,因此在第二壁厚区域中,在隔离元件7与内壁15之间产生均匀的间距从而产生均匀的气隙。与在第一壁厚区域9中相比,外导体套筒在第二壁厚区域11中具有较大的内直径,但是较小的外直径。

35.在本实施例中,插接部段6具有邻接于第二壁厚区域11的具有第三壁厚14的第三壁厚区域13。第三壁厚14为0.23毫米,进而等于第一壁厚10。外导体套筒4在第三壁厚区域13中具有内直径和外直径,大于第一和第二壁厚区域9、11的内直径和外直径,以便能够将外导体套筒4固定在未示出的插接壳体中。

36.图3示出第一实施方式的三维图。将外导体套筒4与线缆2连接的挤压管16具有第一管部段17和第二管部段18。在第一管部段17中,挤压管16通过接触连接不可松脱地与外导体套筒4连接。在第二管部段18中,挤压管16不可松脱地与线缆2的导线外套19连接。在第一和第二管部段17、18之间构造有阶梯部20。在本实施例中,阶梯部20通过以下方式产生:即与在第二管部段18中相比,挤压管16在第一管部段17中被更强烈地挤压。在本实施例中,第一和第二管部段17、18具有十六个挤压面21,挤压面分别具有相同的长度以和宽度并且均匀地围绕挤压管16布置。邻接于挤压管16布置有锁定槽30,锁定槽用于与未示出的插头壳体形状配合地连接。在本实施例中,锁定槽30通过挤压管16的端侧、外导体套筒4的外壁部26和外导体套筒4的直径突变形成。

37.图4示出根据第二实施方式的外导体套筒4的三维图。外导体套筒4在连接部段5中具有多个压印沟槽27。压印沟槽27垂直于外导体套筒4的纵轴线32彼此平行且彼此等距布置。因此,压印沟槽27在连接部段中构造成环绕纵轴线32的环。

38.参照附图做出的解释应被理解为纯粹是示例性的而非限制性的。

39.附图标记列表

[0040]1ꢀꢀꢀꢀ

插接连接装置

[0041]2ꢀꢀꢀꢀ

线缆

[0042]3ꢀꢀꢀꢀ

电构件

[0043]4ꢀꢀꢀꢀ

外导体套筒

[0044]5ꢀꢀꢀꢀ

连接部段

[0045]6ꢀꢀꢀꢀ

插接部段

[0046]7ꢀꢀꢀꢀ

隔离元件

[0047]8ꢀꢀꢀꢀ

线缆端部部段

[0048]9ꢀꢀꢀꢀ

第一壁厚区域

[0049]

10

ꢀꢀꢀ

第一壁厚

[0050]

11

ꢀꢀꢀ

第二壁厚区域

[0051]

12

ꢀꢀꢀ

第二壁厚

[0052]

13

ꢀꢀꢀ

第三壁厚区域

[0053]

14

ꢀꢀꢀ

第三壁厚

[0054]

15

ꢀꢀꢀ

外导体套筒的内壁

[0055]

16

ꢀꢀꢀ

挤压管

[0056]

17

ꢀꢀꢀ

第一管部段

[0057]

18

ꢀꢀꢀ

第二管部段

[0058]

19

ꢀꢀꢀ

导体外套

[0059]

20

ꢀꢀꢀ

阶梯部

[0060]

21

ꢀꢀꢀ

挤压面

[0061]

22

ꢀꢀꢀ

屏蔽件

[0062]

23

ꢀꢀꢀ

内导体

[0063]

24

ꢀꢀꢀ

电介质

[0064]

25

ꢀꢀꢀ

内导体触点

[0065]

26

ꢀꢀꢀ

外壁部

[0066]

27

ꢀꢀꢀ

压印沟槽

[0067]

28

ꢀꢀꢀ

收缩部段

[0068]

29

ꢀꢀꢀ

凸起

[0069]

30

ꢀꢀꢀ

锁定槽

[0070]

31

ꢀꢀꢀ

配合插接连接器

[0071]

32

ꢀꢀꢀ

纵轴线

[0072]

33

ꢀꢀꢀ

内导体通道。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1