一种巨量转移装置及巨量转移方法与流程

1.本技术涉及光电显示设计技术领域,尤其涉及一种巨量转移装置及巨量转移方法。

背景技术:

2.微型发光二级管(micro light-emitting diode,micro led)技术作为led技术的微缩化和矩阵化,由于具有更高的对比度、亮度、发光效率、分辨率与色彩饱和度等一系列优势,有望成为一种可替代液晶显示器(liquid crystal display,lcd),有机发光半导体(organic light-emitting diode,oled)等传统显示的新型显示技术。但目前将micro led投入大规模应用还需要面临诸多技术挑战。其中最具挑战的就是如何将“巨量”的三色微小led芯片转移到驱动电路的基底上,即“巨量转移”。

3.精准抓取技术是当前解决巨量转移的一种主流技术方案,主要是借助于静电力、电磁力和范德华力等作用力将芯片精准拾取并转移到目标基板上。但是,现有的精准抓取技术存在成本高、技术难度大、会损伤芯片、对位精度低等问题。

技术实现要素:

4.本技术提供了一种巨量转移装置及巨量转移方法,以解决现有巨量转移精准抓取技术存在的成本高、技术难度大、会损伤芯片、对位精度低等问题。

5.本技术提供一种巨量转移装置,所述巨量转移装置与表面具有图形化蓝宝石衬底的芯片相配合,所述芯片表面具有第一凹槽;所述巨量转移装置包括真空吸附系统,所述真空吸附系统包括:

6.真空腔体;

7.多孔材料层,连接于所述真空腔体;所述多孔材料层与所述真空腔体连通;

8.所述多孔材料层背离所述真空腔体的一侧具有第二凹槽。

9.在一种可能的设计中,所述巨量转移装置还包括控制器,所述控制器与所述真空吸附系统连接。

10.在一种可能的设计中,所述真空腔体上开设有抽气口和充气口;

11.所述真空吸附系统还包括真空发生装置,所述真空发生装置分别连接所述抽气口和所述充气口;所述真空发生装置与所述控制器连接。

12.在一种可能的设计中,所述真空腔体内设置有负压形成通道;所述负压形成通道具有第一端和第二端;所述第一端连通大气,所述第二端与所述多孔材料层连通。

13.在一种可能的设计中,所述负压形成通道内设置有第一液体隔膜和第二液体隔膜,所述第一液体隔膜和所述第二液体隔膜之间填充有电解液溶液。

14.在一种可能的设计中,所述负压形成通道外周设置有感应电极。

15.在一种可能的设计中,所述第一端安装有第一电极端子,所述第二端安装有第二电极端子;

16.所述真空吸附系统还包括第一电源,所述第一电极端子和所述第二电极端子分别与所述第一电源的正负极连接;所述第一电源与所述控制器连接。

17.在一种可能的设计中,所述第二液体隔膜内置有电加热丝。

18.在一种可能的设计中,所述负压形成通道靠近所述第一端的外侧壁上安装有第三电极端子,所述负压形成通道靠近所述第二端的外侧壁上安装有第四电极端子;

19.所述真空吸附系统还包括第二电源,所述第三电极端子和所述第四电极端子分别与所述第二电源的正负极连接;所述第二电源与所述控制器连接。

20.在一种可能的设计中,所述多孔材料层为硅胶弹性体。

21.本技术还提供一种巨量转移方法,所述巨量转移方法采用权利要求1-10任一项所述的巨量转移装置;所述巨量转移方法包括如下步骤:

22.将所述真空吸附系统对准所述芯片,使所述多孔材料层紧贴所述芯片表面;

23.打开所述真空吸附系统使所述芯片与所述多孔材料层之间形成负压,以抓取所述芯片;

24.将所述芯片转移到目标基板上,关闭打开所述真空吸附系统使所述芯片与所述多孔材料层之间形成的负压消失,以释放所述芯片。

25.本技术的优点:

26.本技术一种巨量转移装置包括真空吸附系统,利用真空吸附原理来达到吸取、转移芯片的目的,结构简单,制备成本低。真空吸附系统包括真空腔体和连接于真空腔体的多孔材料层,真空腔体为负压的形成提供有利的空间,多孔材料层由多孔材料制备而成,具有疏松多孔的孔隙结构。在使用过程中,气体可以在多孔材料层的孔隙结构和芯片表面的第一凹槽内快速传输,多孔材料层的孔隙结构和芯片表面的第一凹槽有利于负压的形成,进而产生吸取力,使巨量转移装置达到吸附芯片的目的。另外,通过多孔材料层的孔隙结构和芯片表面的第一凹槽将负压产生的吸取力分散传递到芯片上,使得多孔材料层与芯片之间受力均匀,可以避免真空吸附系统与芯片直接接触吸取芯片时,芯片受力不均匀导致破碎的问题,同时,多孔材料层的孔隙结构可发生微小形变从而实现与芯片表面的紧密贴合。释放芯片时,由于多孔材料层中的多孔材料将吸取力分散传递到芯片上,使得释放芯片时,芯片在竖直方向的一致性会更好,避免了由于芯片受力不均匀,导致释放芯片时,角度不一致的问题,显著提高对位精度。为了使多孔材料层和芯片产生的吸取力更大,多孔材料层背离真空腔体的一侧具有第二凹槽,第二凹槽的设置为气体的流通提供更宽阔的流动空间,有利于更大负压的形成,在吸取芯片时,将第二凹槽对准芯片表面的第一凹槽,使气体流动空间更大,更有利于负压的形成。

27.本技术一种巨量转移方法操作简单,选择性和转移精度高,在转移芯片的过程中不会损伤芯片,能有效降低芯片巨量转移成本。

28.应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本技术。

附图说明

29.图1为现有技术一的巨量转移装置与芯片的配合使用图;

30.图2为现有技术二的巨量转移装置与芯片的配合使用图;

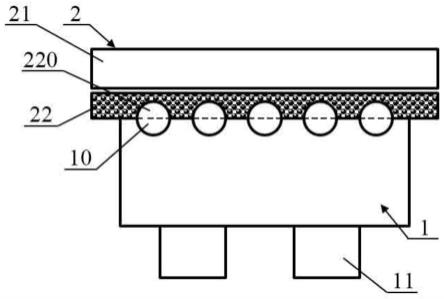

31.图3为本技术提供的巨量转移装置在第一种实施方式中与芯片的配合使用图;

32.图4为本技术提供的巨量转移装置应用场景的示意图;

33.图5为本技术提供的巨量转移装置在第二种实施方式中在吸取芯片时的配合使用图;

34.图6为本技术提供的巨量转移装置在第二种实施方式中在释放芯片时的配合使用图;

35.图7为本技术提供的巨量转移装置在第三种实施方式中在吸取芯片时的配合使用图;

36.图8为本技术提供的巨量转移装置在第三种实施方式中在释放芯片时的配合使用图;

37.图9为本技术提供的巨量转移装置在第四种实施方式中在吸取芯片时的配合使用图;

38.图10为本技术提供的巨量转移装置在第四种实施方式中在释放芯片时的配合使用图。

39.附图标记:

40.1'-芯片;

41.11'-涂层;

[0042]1”‑

坏损芯片;

[0043]

1-芯片;

[0044]

10-第一凹槽;

[0045]

11-焊点;

[0046]

2-真空吸附系统;

[0047]

21-真空腔体;

[0048]

210-负压形成通道;

[0049]

210a-第一端;

[0050]

210b-第二端;

[0051]

2101-第一液体隔膜;

[0052]

2102-第二液体隔膜;

[0053]

2103-电解液溶液;

[0054]

2104-第一电极端子;

[0055]

2105-第二电极端子;

[0056]

2106-第三电极端子;

[0057]

2107-第四电极端子;

[0058]

211-抽气口;

[0059]

212-充气口;

[0060]

22-多孔材料层;

[0061]

220-第二凹槽;

[0062]

3-转移头;

[0063]

31-电磁吸头;

[0064]

3'-转移头;

[0065]

32'-激光发射头;

[0066]

33'-缓冲层;

[0067]

4-晶圆;

[0068]

5-显示面板基板。

[0069]

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本技术的实施例,并与说明书一起用于解释本技术的原理。

具体实施方式

[0070]

为了更好的理解本技术的技术方案,下面结合附图对本技术实施例进行详细描述。

[0071]

精准抓取技术是当前解决巨量转移的一种主流技术方案,主要是借助于静电力、电磁力和范德华力等作用力将芯片精准拾取并转移到目标基板上。现有精准抓取技术主要有以下两种技术:

[0072]

技术一:如图1所示,巨量转移装置包括转移头3,转移头内设置电磁吸头31,为了能将芯片1'吸附起来,需要在芯片1'的表面设置一层能与电磁吸头31相吸引的涂层11',在转移完成对位后,打开电磁吸头31,将芯片1'从施体基板上吸取并转移到目标基板上后再关闭电磁吸头31从而将芯片1'转移到目标基板上。

[0073]

这种技术通常需要在转移头3和芯片1'上各构建一层特殊的涂层赋予其静电力或者电磁力,无疑增加了成本和技术难度。另外转移速度即每小时产出量(unit per hour,uph)也是限制其大规模应用的一大壁垒。

[0074]

技术二:直接通过激光束对源基底的快速扫描。如图2所示,巨量转移装置包括转移头3',转移头3'内安装有激光发射头32',转移头3'上设置有缓冲层33',激光发射头32'用于加热缓冲层33',加热的缓冲层33'可以用来吸附和转移芯片1'。在转移完成对位后,打开激光发射头32',加热缓冲层33',缓冲层33'吸附芯片1',将芯片1'释放并精准集成在目标基板上。

[0075]

这种技术中,激光加热很可能会损伤芯片1'本身,另外缓冲层33'上的残留物也会影响芯片1'的性能;此外,激光加热释放时芯片1'极易沿水平方向运动,即对位精度较低。

[0076]

为了解决现有巨量转移精准抓取技术存在的成本高、技术难度大、会损伤芯片、对位精度低等问题,本技术实施例提供一种巨量转移装置,该巨量转移装置可以用于将micro led芯片批量转移至显示面板的基板上。

[0077]

为了提高micro led芯片出光效率,芯片表面通常会做图形化蓝宝石衬底(patterned sapphire substrate,pss)图案化处理,pss图案化处理是在蓝宝石衬底上利用光刻、刻蚀等工艺,形成具有图形化表面的蓝宝石衬底。经过pss图案化处理后的芯片表面会形成有凹槽结构。

[0078]

如图3所示,该巨量转移装置与表面具有图形化蓝宝石衬底的芯片1相配合,芯片1表面具有第一凹槽10,第一凹槽10可以为气体的流通提供空间,芯片1上设置有焊点11,用于芯片1在基板上的定位连接。巨量转移装置包括真空吸附系统2,利用芯片1表面具有的第一凹槽10,再利用真空吸附的原理通过真空吸附系统2使巨量转移装置与表面具有图形化

蓝宝石衬底的芯片1之间形成负压,达到吸附芯片1的目的,进而完成芯片1的转移。利用真空吸附的原理完成芯片1的转移具有成本高、技术难度小、不会损伤芯片、对位精度高的优点。

[0079]

真空吸附系统2包括真空腔体21和多孔材料层22,多孔材料层22连接于真空腔体21。多孔材料层22与真空腔体21连通。真空腔体21为负压的形成提供有利的空间。多孔材料层22由多孔材料制备而成,具有疏松多孔的孔隙结构。在使用过程中,气体可以在多孔材料层22的孔隙结构和芯片1表面的第一凹槽10内快速传输,多孔材料层22的孔隙结构和芯片1表面的第一凹槽10有利于负压的形成,进而产生吸取力,使巨量转移装置达到吸附芯片1的目的。另外,通过多孔材料层22的孔隙结构和芯片1表面的第一凹槽10将负压产生的吸取力分散传递到芯片1上,使得多孔材料层22与芯片1之间受力均匀,可以避免真空吸附系统2与芯片1直接接触吸取芯片1时,芯片1受力不均匀导致破碎的问题,同时,多孔材料层22的孔隙结构可发生微小形变从而实现与芯片1表面的紧密贴合。释放芯片1时,由于多孔材料层22中的多孔材料将吸取力分散传递到芯片1上,使得释放芯片1时,芯片1在竖直方向的一致性会更好,避免了由于芯片1受力不均匀,导致释放芯片1时,角度不一致的问题,显著提高对位精度。

[0080]

为了使多孔材料层22和芯片1产生的吸取力更大,多孔材料层22背离真空腔体21的一侧具有第二凹槽220,第二凹槽220的设置为气体的流通提供更宽阔的流动空间,有利于更大负压的形成,在吸取芯片1时,将第二凹槽220对准芯片1表面的第一凹槽10,使气体流动空间更大,更有利于负压的形成。

[0081]

在另一个具体实施例中,巨量转移装置还包括控制器,控制器与真空吸附系统2连接。控制器对真空吸附系统2起到控制作用,控制真空吸附系统2的开启与关闭,进而实现巨量转移装置对芯片1的吸取和释放。控制器还可以控制真空吸附系统2产生的吸取力的大小,以满足不同尺寸、不同类别的芯片的使用要求。

[0082]

具体地,巨量转移装置可以包括多个控制器和多个真空吸附系统2,一个控制器对应控制一个真空吸附系统2,通过调节不同位置真空吸附系统2的开启与关闭,从而可以实现对特定位点芯片1的吸取和转移,还可以应用于基板上更换。在实际应用场景中,如图4所示,需要将不同晶圆4上切割完成的micro led芯片1批量转移至显示面板基板5上,将本技术巨量转移装置的真空吸附系统2对准晶圆4上需要转移的芯片1,打开真空吸附系统2实现对特定位点芯片1的吸取和转移,对于不需要转移的芯片1,对应的巨量转移装置的真空吸附系统2处于关闭状态。当某个晶圆4上出现坏损芯片1”需要进行更换时,将本技术巨量转移装置的真空吸附系统2对准晶圆4上这些的坏损芯片1”,打开真空吸附系统2实现对坏损芯片1”的吸取和更换。

[0083]

在一个具体实施例中,如图5所示,真空腔体21上开设有抽气口211和充气口212。抽气口211用于真空腔体21内气体的排放,以解除多孔材料层22与芯片1之间的负压,达到释放芯片1的目的。充气口212用于向真空腔体21内充气,以使多孔材料层22与芯片1之间形成负压,达到吸取芯片1的目的。

[0084]

具体地,真空吸附系统2还包括真空发生装置,真空发生装置可以为真空泵,真空发生装置分别连接抽气口211和充气口212。吸取芯片1时,如图5所示,打开充气口212,真空发生装置向真空腔体21内充气,以使多孔材料层22与芯片1之间形成负压,负压产生的吸取

力使真空吸附系统2将芯片1吸取。释放芯片1时,如图6所示,打开抽气口211,真空腔体21内气体从抽气口211排出,多孔材料层22与芯片1之间的负压被解除,真空吸附系统2释放芯片1。为了实现真空发生装置的自动化控制,真空发生装置与控制器连接。

[0085]

在另一个具体实施例中,如图7-图10所示,真空腔体21内设置有负压形成通道210,气体在负压形成通道210内形成负压。具体地,负压形成通道210具有第一端210a和第二端210b。第一端210a连通大气,第二端210b与多孔材料层22连通。具体地,负压形成通道210内设置有第一液体隔膜2101和第二液体隔膜2102,第一液体隔膜2101和第二液体隔膜2102之间填充有电解液溶液2103。

[0086]

本实施例的真空吸附系统2是利用液体微泵驱动原理来形成负压,在负压形成通道210内设置有第一液体隔膜2101和第二液体隔膜2102,第一液体隔膜2101和第二液体隔膜2102之间填充电解液溶液2103,当在电解液溶液2103两端施加电场时,会形成非机械式液体微泵结构,这种结构会驱动内嵌的电解液溶液2103向第一方向运动从而在多孔材料层22和芯片1的孔隙结构之间形成负压,进而牢固吸取芯片1转移到目标基板上,再通过改变电源正负极反向驱动电解液溶液2103向第二方向运动进而解除负压释放芯片1。电解液溶液2103填充于第一液体隔膜2101和第二液体隔膜2102之间,方便电解液溶液2103沿着负压形成通道210进行整体运动。

[0087]

在一个具体实施例中,如图7和图8所示,为了使电解液溶液2103的整体运动更加迅速,更有利于负压的形成,负压形成通道210外周设置有感应电极,电解液溶液2103在感应电极的作用下会产生感应电荷,当电解液溶液2103两端通电时,感应电荷在电场中受到库仑力的作用会沿着负压形成通道210来回移动。

[0088]

具体地,如图7和图8所示,为了能使电解液溶液2103两端形成电场,在第一端210a安装有第一电极端子2104,第二端210b安装有第二电极端子2105,真空吸附系统2还包括第一电源,将第一电极端子2104和第二电极端子2105分别与第一电源的正负极连接。吸取芯片1时,如图7所示,先将真空吸附系统2的多孔材料层22紧贴芯片1的表面,第一电极端子2104通正电,第二电极端子2105通负电,电解液溶液2103中的感应电荷在电场中受到库仑力的作用向第一端210a运动,进而拖拽第一液体隔膜2101和第二液体隔膜2102整体向第一端210a运动,进而在芯片1和多孔材料层22之间形成负压从而吸取芯片1。待芯片1转移到目标基板上,如图8所示,第一电极端子2104通负电,第二电极端子2105通正电,电解液溶液2103中的感应电荷受库仑力作用整体向第二端210b运动,芯片1和多孔材料层22之间形成的负压得以释放。为了实现真空吸附系统2的自动化控制,第一电源与控制器连接。

[0089]

在另一个具体实施例中,第二液体隔膜2102内置有电加热丝,用于加热第二液体隔膜2102,使得第二液体隔膜2102与第一液体隔膜2101之间形成温度差,电解液溶液2103由弱导电液体组成,温度差的存在使得电解液溶液2103中的自由电荷处于不平衡的状态,温度越高的地方阴离子电荷密度更大,温度越低的地方阳离子电荷密度更大,这样,当在电解液溶液2103两端施加电场时,更有利于电解液溶液2103向特定的方向运动。

[0090]

具体地,如图9和图10所示,为了能使电解液溶液2103两端形成电场,负压形成通道210靠近第一端210a的外侧壁上安装有第三电极端子2106,负压形成通道210靠近第二端210b的外侧壁上安装有第四电极端子2107。

[0091]

真空吸附系统2还包括第二电源,第三电极端子2106和第四电极端子2107分别与

第二电源的正负极连接;第二电源与控制器连接。吸取芯片1时,如图9所示,先将真空吸附系统2的多孔材料层22紧贴芯片1的表面,优选地,第二凹槽220对准第一凹槽10,第三电极端子2106通负电,第四电极端子2107通正电,电解液溶液2103中的自由电荷在电场中受到库仑力的作用向第一端210a运动,进而拖拽第一液体隔膜2101和第二液体隔膜2102整体向第一端210a运动,进而在芯片1和多孔材料层22之间形成负压从而吸取芯片1。待芯片1转移到目标基板上,如图10所示,第三电极端子2106通正电,第四电极端子2107通负电,电解液溶液2103中的自由电荷受库仑力作用整体向第二端210b运动,芯片1和多孔材料层22之间形成的负压得以释放。为了实现真空吸附系统2的自动化控制,第二电源与控制器连接。

[0092]

为了防止在吸取芯片1过程中,多孔材料层22对芯片1产生损伤,多孔材料层22可以为硅胶弹性体。具体地,硅胶弹性体可以包括但不限于聚二甲基硅氧烷、聚甲基丙烯酸甲酯等材质。

[0093]

本技术实施例还提供一种巨量转移方法,该巨量转移方法采用本技术实施例公开的巨量转移装置。

[0094]

巨量转移方法包括如下步骤:

[0095]

对位:将真空腔体21和多孔材料层22装配在一起组成真空吸附系统2的真空吸头,将真空吸头对准芯片1,如果涉及多个芯片1的同时转移,可以每一个真空吸头对准一个芯片1。

[0096]

吸取:如图5所示,使多孔材料层22紧贴芯片1表面,第二凹槽220对准第一凹槽10。打开真空发生装置,打开真空腔体21的抽气口211,关闭充气口212,使芯片1与多孔材料层22之间形成负压,以抓取芯片1。

[0097]

释放:将芯片1转移到目标基板上,如图6所示,打开真空腔体21的充气口212,关闭抽气口211,使芯片1与多孔材料层22之间形成的负压消失,以释放芯片1。

[0098]

在另一个具体实施例中,巨量转移方法包括如下步骤:

[0099]

对位:将真空腔体21和多孔材料层22装配在一起组成真空吸附系统2的真空吸头,将真空吸头对准芯片1,如果涉及多个芯片1的同时转移,可以每一个真空吸头对准一个芯片1。

[0100]

吸取:如图7所示,使多孔材料层22紧贴芯片1表面,第二凹槽220对准第一凹槽10。电解液溶液2103在感应电极的作用下产生感应电荷,将第一电极端子2104通正电,第二电极端子2105通负电,电解液溶液2103中的感应电荷在电场中受到库仑力的作用向第一端210a运动,进而拖拽第一液体隔膜2101和第二液体隔膜2102整体向第一端210a运动,进而在芯片1和多孔材料层22之间形成负压从而吸取芯片1。

[0101]

释放:将芯片1转移到目标基板上,如图8所示,第一电极端子2104通负电,第二电极端子2105通正电,电解液溶液2103中的感应电荷受库仑力作用整体向第二端210b运动,芯片1和多孔材料层22之间形成的负压得以释放。

[0102]

在一个具体实施例中,巨量转移方法包括如下步骤:

[0103]

对位:将真空腔体21和多孔材料层22装配在一起组成真空吸附系统2的真空吸头,将真空吸头对准芯片1,如果涉及多个芯片1的同时转移,可以每一个真空吸头对准一个芯片1。

[0104]

吸取:如图9所示,使多孔材料层22紧贴芯片1表面,第二凹槽220对准第一凹槽10。

加热第二液体隔膜2102,使第二液体隔膜2102与第一液体隔膜2101之间形成温度差,第三电极端子2106通负电,第四电极端子2107通正电,电解液溶液2103中的自由电荷在电场中受到库仑力的作用向第一端210a运动,进而拖拽第一液体隔膜2101和第二液体隔膜2102整体向第一端210a运动,进而在芯片1和多孔材料层22之间形成负压从而吸取芯片1。

[0105]

释放:将芯片1转移到目标基板上,如图10所示,第三电极端子2106通正电,第四电极端子2107通负电,电解液溶液2103中的自由电荷受库仑力作用整体向第二端210b运动,芯片1和多孔材料层22之间形成的负压得以释放。

[0106]

以上所述仅为本技术的优选实施例而已,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1