一种碳硫电池及其制备方法

本发明涉及一种碳硫电池及其制备方法,属于新能源电池。本发明研制的碳硫电池比能量高于磷酸铁锂电池,可以达到280wh/kg,并且本发明的碳硫电池使用的硫碳化合物正极材料具有价格低,制备方法简单的显著优点。可以作为规模储能使用化学电源。

背景技术:

1、我国新能源产业的迅速发展,新能源电动车、高空无人机、储能电站以及各种便携式电源,都对储能电池提出了更高的技术指标要求。我国《节能与新能源汽车国家规划(2012-2020)》和新能源汽车重点研发专项(2016-2020)等国家政策层面对电池的能量密度进行了明确的时间节点要求:其中,2020年电池能量密度达到300wh/kg以上,2025年达到400wh/kg,2030年能量密度达到500wh/kg。因此,亟需研发高能量密度的新型电池体系,其中锂硫电池因其具有电极材料的高比容量和电池体系高比能量的特征,成为研发的热点领域。

2、常规锂硫二次电池采用单质硫作为正极活性材料,金属锂作为负极活性材料。其中,金属锂具有高达3860mah/g的理论比容量,同时具有最负的电极电势,可以使锂硫电池具有更高的比能量。但是,金属锂也具有以下突出问题:

3、(1)金属锂化学性质活泼。锂金属高的化学反应活性和较低的熔点,在电池发生热滥用情况下,容易引起电池着火,发成危险;

4、(2)锂负极锂枝晶的产生。由于锂硫电池在大倍率充放电时,锂的不均匀沉降会引发锂枝晶的产生容易引起穿透隔膜,引发电池内部短路,产生安全问题。

5、(3)锂负极的腐蚀粉化。在循环过程中,溶解于电解液的多硫化锂会与活泼的金属锂发生反应,引起锂的腐蚀粉化,严重影响锂硫电池的循环稳定性。

6、对于常规锂硫电池的单质硫正极,虽然具有1650mah/g的高比容量,但是单质硫正极也面临一些突出问题:

7、(1)放电过程中单质硫经历开环过程,还原成长链的硫分子,与锂离子反应生成多硫化锂,最终被还原成li2s,放电平台为2.1v。多硫化锂的溶解造成硫正极活性物质的流失。

8、(2)溶解的多硫化物穿过隔膜,造成锂负极的腐蚀粉化,严重影响锂硫电池的循环稳定性。

9、(3)硫放电过程中的体积膨胀,严重影响硫正极的结构稳定性。

10、因此,利用硫基正极活性物质的高比容量特性,需要开发新型电化学反应体系的锂硫电池,规避常规锂硫电池的溶解沉积反应机制,避免硫的溶解流失,提高锂硫电池的循环稳定性。

11、本发明专利,对正极和负极材料和电极结构进行创新设计,提出基于锂化反应的碳硫化合物正极,以及碳族负极的新型碳硫电池,并且该碳硫电池可在多种电解液体系中进行充放电反应。本发明提出的碳硫化合物正极规避了传统单质硫的溶解沉积反应机制,可以有效提高锂硫电池的循环稳定性。同时,使用的碳族负极,降低了锂负极的使用成本和提高了锂负极充放电过程中的安全性,有效提高锂硫电池的安全性和降低锂硫电池锂负极的成本。

技术实现思路

1、本发明目的是提供一种碳硫电池及其制备方法。

2、碳硫电池制备过程包括:

3、(1)碳硫电池的正极是硫碳化合物正极材料与导电碳和粘结剂经过擀膜制备成的正极膜,硫碳化合物材料与导电碳和粘结剂经过擀膜制备成的正极膜,于多孔铝箔的一侧表面或二侧表面上辊压上正极膜,再在膜表面辊压多孔金属锂层,制备复合正极。

4、(2)碳硫电池的负极为铜箔担载的碳基材料制备而成。

5、(3)将正极、负极通过隔膜分隔制备成软包、卷绕式或铝壳电池。

6、(4)向上述电池结构中注入电解液。

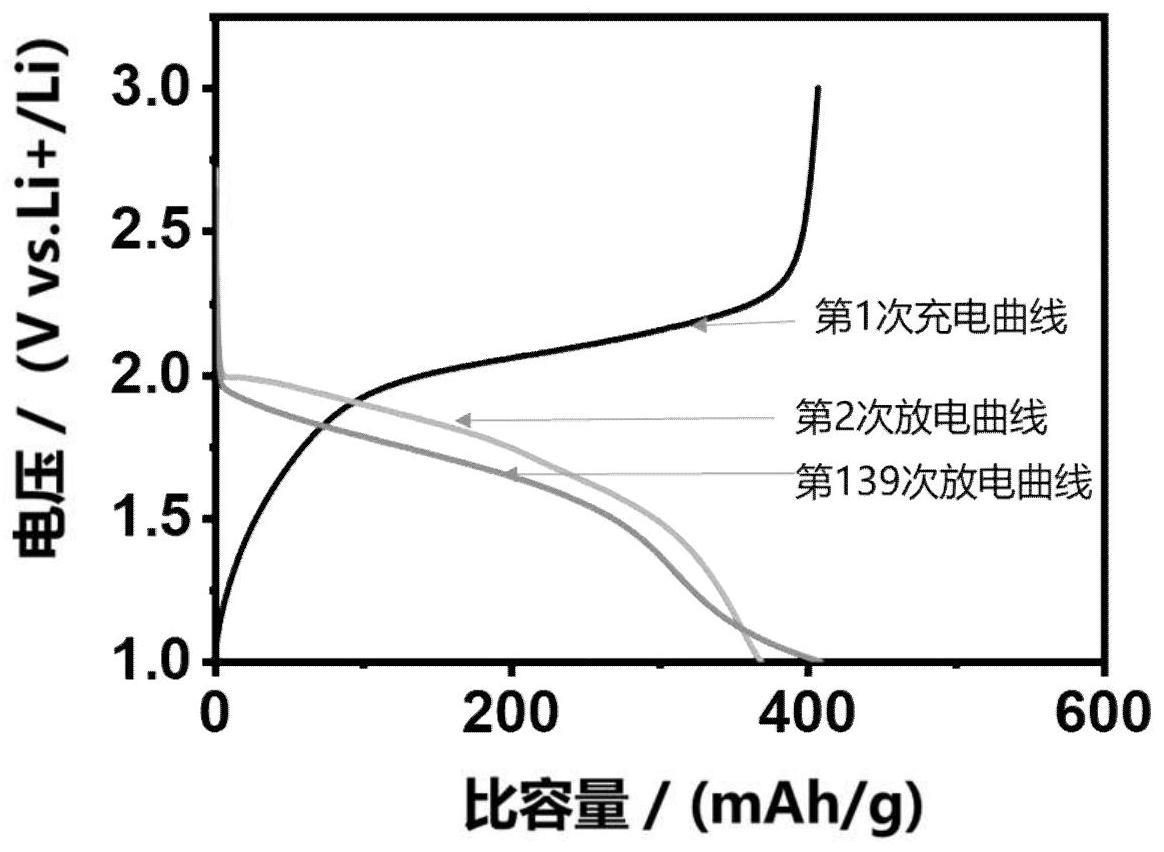

7、(5)所述碳硫电池的放电中压为1.75~1.90v,充放电电压范围为0.8v~3.0v。

8、所述硫碳化合物正极材料为硫化的含呋喃环结构有机低聚物制备而成的硫碳化合物,其电化学活性基团为s-s和c-s键结构。硫碳化合物中硫元素的质量百分含量为20%~85%。

9、所述制备正极材料的含呋喃环结构的低聚物前驱体包括:呋喃甲醇、呋喃乙醇、呋喃二甲醇、呋喃丙醇、呋喃~5~醇等中的一种或两种以上混合物,或葡聚糖、葡萄糖、脱氧抗坏血酸、蔗糖和五碳糖中的木糖一种或两种以上混合物,经过水热碳化、水洗干燥后制备而成。水热碳化温度为150℃~200℃,水热反应使用的溶液为去离子水、乙醇或其混合物;溶液中前驱体的质量浓度为5%~30%。

10、所述正极膜中硫碳化合物质量百分比为80~90wt%,导电炭为10~5%,粘结剂为10~5%。正极膜的厚度为20~200μm,辊压在正极层两侧的锂薄为5~30μm的多孔金属锂。

11、所述负极极片的制备方法为,将碳族材料、粘结剂、导电炭混合制备浆料,涂布在铜箔上烘干制备成极片。使用的碳族材料为多孔硬碳、碳包覆石墨、硅碳复合物中的一种或两种混合物材料。

12、所述电解液的组成中,锂盐包括六氟磷酸锂(lipf6)、三氟甲磺酸锂(licf3so3)、四氟硼酸锂(libf4)、双三氟甲烷磺酰亚胺锂(litfsi)中的一种或几种;溶剂为碳酸二甲酯(dmc)、碳酸二乙酯(dc)、碳酸乙烯酯(ec)、碳酸丙烯酯(pc)、碳酸甲乙酯(emc)、碳酸甲丙酯(mpc)、四氢呋喃(thf)、2-甲基四氢呋喃(2me-thf)、1,3-二氧戊环(1,3~dol)、二甲醚(dme)、邻苯二甲酸二甲酯(dmp)、二甲基亚砜(dmso)、环丁砜、乙基异丙基砜(eis)、乙基乙烯基砜(evs)等中的一种或几种混合物。

13、与现有技术相比,本发明的优异之处:

14、本发明利用含c~s和s~s(硫原子数≤4)结构单元的硫碳化合物作为正极活性物质,对其进行电池封装内部的原位预锂化制备为正极,采用碳族材料作为负极活性物质制备为负极,进一步组装出以上正负极体系的碳硫电池。该电池分别利用转换反应机制硫碳化合物正极材料的锂合反应以及碳族负极的插层或合金化锂合反应实现正负极体系间的电化学氧化还原反应,从而实现化学能转化为电能。硫碳化合物正极材料在锂合反应过程中具有高度的结构稳定性,相比于单质硫正极放电过程中可溶性多硫化锂造成的正极活性物质流失,可以获得高循环稳定性的正极;另一方面,利用碳族材料的可逆脱嵌锂或合金化反应,替代不稳定、高活性的金属锂负极,可以实现负极的高循环稳定性。

15、1.提出以固体硫碳化合物正极及其锂化层的正极结构设计,本发明制备的硫碳化合物正极,规避了传统单质硫正极的溶解沉积反应路径,避免了多硫化物的流失造成的锂硫电池循环性能下降。

16、2.采用碳族负极替代现有锂金属负极,提高负极的安全性能,并且能够降低锂硫电池负极的原料成本。

17、3.采用本发明的正负极制备的碳硫电池,可以在多种类型的电解液中进行充放电循环,可以有效提高锂硫电池不同工作环境温度下的使用安全性能和循环稳定性能。

技术特征:

1.一种碳硫电池,其特征在于,包括硫碳化合物-金属锂复合正极、碳基负极及隔膜、电解液;所述硫碳化合物为含呋喃环结构的低聚物与硫自由基在氮气保护情况下200~300℃、2h~10h的脱氢硫化反应,制备而成的硫碳化合物材料。

2.一种权利要求1所述的碳硫电池的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

3.根据权利要求1或2所述的碳硫电池或制备方法,其特征在于,所述硫碳化合物中硫元素的质量百分含量为20%~85%,优选40%~65%。

4.根据权利要求1或2所述的碳硫电池或制备方法,其特征在于,所述含呋喃环结构低聚物的前驱体包括:呋喃甲醇、呋喃乙醇、呋喃二甲醇、呋喃丙醇、呋喃-5-醇、葡聚糖、葡萄糖、脱氧抗坏血酸、蔗糖和木糖等中的一种或两种以上混合物,经过水热碳化、水洗干燥后制备而成。

5.根据权利要求2或4所述的碳硫电池或制备方法,其特征在于,所述水热碳化温度为150℃~200℃,时间为4~12小时;水热反应使用的溶液为去离子水、乙醇或它们的混合物;溶液中含呋喃环结构低聚物前驱体的质量浓度为5%~30%。

6.根据权利要求2所述的碳硫电池的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)的正极膜中硫碳化合物质量百分比为80~90wt%,导电炭为10~5%,粘结剂为10~5%。

7.根据权利要求2所述的碳硫电池的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)正极膜的厚度为20~200μm,辊压在正极层两侧的多孔金属锂层厚度为5~30μm的多孔金属锂,金属锂的孔隙率为20%~30%,孔径为30~50μm,厚度为5~30μm;多孔铝箔的孔径为300~500μm,孔隙率为15%~20%,厚度为15~30μm。

8.根据权利要求2所述的碳硫电池的制备方法,其特征在于:所述步骤(3)负极极片的制备方法为,将碳基材料、粘结剂、导电炭混合制备浆料(质量比为80~90:5~10:5~10),涂布在铜箔上烘干制备成极片,铜箔的厚度为6~10μm;使用的碳基材料为多孔硬碳、碳包覆石墨、硅碳复合物中的一种或两种混合物材料。

9.根据权利要求2或6或8所述的碳硫电池的制备方法,其特征在于:粘结剂为pvfd、la133、la132、cmc中的任意一种;导电炭为乙炔黑、bp2000、kb300中的一种或两种以上混合。

技术总结

本发明公开了一种碳硫电池及其制备方法。利用含C~S和S~S(硫原子数≤4)结构单元的硫碳化合物作为正极活性物质,对其进行电池封装内部的原位预锂化制备为正极,采用碳基材料作为负极活性物质制备为负极,进一步组装出以上正负极体系的碳硫电池。该电池分别利用转换反应机制硫碳化合物正极材料的锂合反应以及碳基负极的插层或合金化锂合反应实现正负极体系间的电化学氧化还原反应,从而实现化学能转化为电能。硫碳化合物正极材料在锂合反应过程中具有高度的结构稳定性,相比于单质硫正极放电过程中可溶性多硫化锂造成的正极活性物质流失,可以获得高循环稳定性的正极;另一方面,利用碳基材料的可逆脱嵌锂或合金化反应,替代不稳定、高活性的金属锂负极,可以实现负极的高循环稳定性。

技术研发人员:陈剑,郭德才

受保护的技术使用者:中国科学院大连化学物理研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!