发光二极管结构的制作方法

1.本实用新型是有关于一种发光二极管结构,且特别是有关于兼顾高透光率以及高演色性指数的一种发光二极管结构。

背景技术:

2.发光二极管(light-emitting diode,led)为一种半导体组件,主要通过半导体化合物将电能转换为光能以达到发光效果,因其具有寿命长、稳定性高及耗电量小等优点,所以目前已被广泛地应用于照明。随着发光二极管的快速发展以及多样的应用方式,为了达到更多颜色光的产出,可以考虑如三色合一的红色(r)、绿色(g)、蓝色(b),或四色合一的红色(r)、绿色(g)、蓝色(b)、白色(w),或红色(r)、绿色(g)、蓝色(b)、alpha色彩空间(a)等各种琳琅满目的组合方式,而当多数发光二极管需要改变光束的出射角度时,一般会使用二次光学透镜,尤其以全反射(total internal reflection,tir)透镜较为常见。以现有技术而言,多数发光二极管皆使用以单一区间波段芯片激发荧光粉的方式来生成需要的色温、演色性或光谱。在目前习知既有的封装条件下,为了提升在日常照明所使用的白光的演色性指数(color rendering index,cri),以及评估光源对于人体的蓝光危害时,一般主流方向会采用增加激发红光的红色荧光粉的添加量来微调整体的输出光谱。

3.目前荧光粉涂布于发光二极管而产生的白光技术有很多种,诸如混入环氧树酯、硅胶等各种透光材质后涂布于芯片上。近几年来随着发光二极管的蓬勃发展,白光led亦往更高演色性指数(cri)以及更高功率发展。为了解决芯片高功率的问题,亦发展出耐热的玻璃荧光粉片等技术,以满足高可靠度及长寿命等需求。其中,玻璃荧光粉片虽然较硅胶、环氧树酯具有更耐热的特性,但其加工成形的过程可达摄氏800度至摄氏1000度。依据1996年日亚化学(nichia)所开发的白光led,其采用的技术为使用蓝光led(ingan)芯片以及yag荧光粉(ingan/y3al5o12:ce3+)。其中,yag荧光粉或gayag、luyag等可与蓝光led搭配的成分,因其本身烧结温度即可达摄氏1000度以上,所以使用玻璃粉(例如sio2)混合yag荧光粉烧结成型没有问题,并不影响所述白光led的发光效率。

4.然而,若需要产生暖白光以及当演色性指数(cri)须达80或甚至90以上的情况(例如艺术展览或医疗器材应用等),就需要加入红色荧光粉来烧结,如硅酸盐(silicate)、氮化物(nitride)以及氮氧化物(oxynitride)等荧光材料。但是前述这些红色荧光粉的材料特性不耐高温,若在高于摄氏800度的环境中进行烧结,将会导致红色荧光粉失去应有的功效,而影响最终整体出光的能量转换效率以及光谱。此外,有部分厂商发展出使用低温玻璃的材料,且并用低温烧结的方法来解决红色荧光粉的不耐高温的技术问题。但是所述低温玻璃的一般透光率均属不佳,约只能达到传统采用荧光粉混入硅胶方式的透光率的70%至80%,因此实际上并不具商业价值。

5.为此,如何设计出一种发光二极管结构,特别是解决现有技术的前述技术问题,为本实用新型发明人所研究的重要课题。

技术实现要素:

6.本实用新型的其中一目的在于提供一种发光二极管结构,可以解决现有技术的高温烧结时会导致红色荧光粉失去应有功效且低温玻璃透光率不足而不具商业价值的技术问题,达到兼顾高透光率以及高演色性指数的目的。

7.为了达到前述目的,本实用新型所提出的发光二极管结构包括:基板、发光层、硬质透光层以及可挠性荧光层。其中,所述发光层配置于基板之上。硬质透光层配置于发光层之上。所述可挠性荧光层配置于所述硬质透光层之上,且使硬质透光层配置于发光层以及可挠性荧光层之间。所述硬质透光层的硬度大于可挠性荧光层的硬度,且硬质透光层的峰值发射波长小于可挠性荧光层的峰值发射波长。所述发光层通过硬质透光层以及可挠性荧光层所输出的光的演色性指数大于80。

8.进一步而言,所述的发光二极管结构还包括导热透光层,所述导热透光层配置于硬质透光层之下,且贴覆于发光层之上。

9.进一步而言,所述的发光二极管结构中,导热透光层为可透光的蓝宝石基板。

10.进一步而言,所述的发光二极管结构中,所述硬质透光层包括玻璃与第一荧光粉,第一荧光粉均匀地分布于玻璃之中,且第一荧光粉的峰值发射波长大于0纳米且小于570纳米。

11.进一步而言,所述的发光二极管结构中,所述可挠性荧光层包括硅胶与第二荧光粉,第二荧光粉均匀地分布于硅胶之中,且第二荧光粉的峰值发射波长大于570纳米。

12.进一步而言,所述的发光二极管结构中,所述发光层的峰值发射波长大于0纳米且小于480纳米。

13.进一步而言,所述的发光二极管结构中,所述可挠性荧光层除了配置于硬质透光层之上,更覆设于发光层以及硬质透光层的侧边。

14.进一步而言,所述的发光二极管结构还包括第二荧光层,所述第二荧光层配置于可挠性荧光层之下,第二荧光层的峰值发射波长大于可挠性荧光层的峰值发射波长,且该可挠性荧光层与该第二荧光层的并用混合输出的峰值发射波长仍大于570纳米,可挠性荧光层与第二荧光层的平均硬度小于该硬质透光层。

15.进一步而言,所述的发光二极管结构还包括第三荧光层,所述第三荧光层配置于可挠性荧光层之上,第三荧光层的峰值发射波长小于可挠性荧光层的峰值发射波长,且该可挠性荧光层与该第三荧光层的并用混合输出的峰值发射波长仍大于570纳米,可挠性荧光层与第三荧光层的平均硬度小于该硬质透光层。

16.进一步而言,所述的发光二极管结构还包括不透明胶,所述不透明胶配置于发光层、硬质透光层以及可挠性荧光层的侧边。

17.在使用本实用新型所述的发光二极管结构时,首先于所述基板上配置所述发光层,且所述发光层的峰值发射波长大于0纳米且小于480纳米,即为蓝光发光二极管。进一步而言,使用者将彼此叠设的所述硬质透光层以及所述可挠性荧光层一并配置于发光层之上,且可使硬质透光层贴覆于发光层之上。由于所述硬质透光层的硬度大于所述可挠性荧光层的硬度,故依据晶格理论可以推断较接近发光层的硬质透光层具有较佳的导热特性以及透光度。且硬质透光层可包括玻璃与可耐热的第一荧光粉(例如yag荧光粉),使硬质透光层的峰值发射波长(peak emission wavelength)小于可挠性荧光层的峰值发射波长。此

外,若考虑到需要产生暖白光以及当演色性指数(color rendering index,cri)须达80或甚至90以上的情况(例如艺术展览或医疗器材应用等),就需要加入红色荧光粉来烧结。此时就可以考虑将所述红色荧光粉混入硅胶以形成所述可挠性荧光层。由于可挠性荧光层可以不需要与所述硬质透光层一同烧结,且在发光层工作且发光时,硬质透光层会先将大多数热能导出,而不会直接使可挠性荧光层的红色荧光粉遭受到高温而失效。借此可保留硬质透光层高透光度的特性、以及可挠性荧光层可使红色荧光粉正常发挥作用以提升演色性指数(cri)的特性。

18.为此,本实用新型所述的发光二极管结构,可以解决现有技术的高温烧结时会导致红色荧光粉失去应有功效且低温玻璃透光率不足而不具商业价值的技术问题,达到兼顾高透光率以及高演色性指数的目的。

19.为了能更进一步了解本实用新型为达成预定目的所采取的技术、手段及功效,请参阅以下有关本实用新型的详细说明与附图,相信本实用新型的特征与特点,当可由此得以深入且具体了解,然而所附附图仅提供参考与说明用,并非用来对本实用新型加以限制。

附图说明

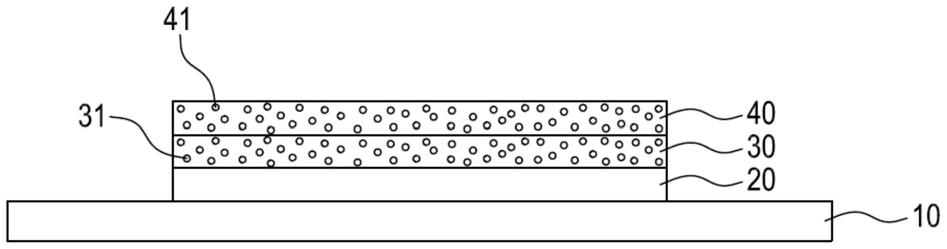

20.图1为本实用新型发光二极管结构的第一实施例的剖视示意图;

21.图2为本实用新型发光二极管结构的第二实施例的剖视示意图;

22.图3为本实用新型发光二极管结构的第三实施例的剖视示意图;

23.图4为本实用新型发光二极管结构的第四实施例的剖视示意图;

24.图5为本实用新型发光二极管结构的第五实施例的剖视示意图;

25.图6为本实用新型发光二极管结构的第六实施例的剖视示意图;

26.图7为本实用新型发光二极管结构的第七实施例的剖视示意图;

27.图8为本实用新型发光二极管结构的输出频谱的示意图。

28.其中,附图标记:

29.10:基板

30.20:发光层

31.30:硬质透光层

32.31:第一荧光粉

33.40:可挠性荧光层

34.41:第二荧光粉

35.50:导热透光层

36.60:第二荧光层

37.70:第三荧光层

38.80:不透明胶

39.a、b、c:波长

具体实施方式

40.以下通过特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人员可由本说明书所揭示的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。本实用新型亦可通过其

他不同的具体实例加以施行或应用,本实用新型说明书中的各项细节亦可基于不同观点与应用在不悖离本实用新型的精神下进行各种修饰与变更。

41.须知,本说明书所附附图绘示的结构、比例、大小、组件数量等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人员了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应落在本实用新型所揭示的技术内容能涵盖的范围内。

42.有关本实用新型的技术内容及详细说明,配合附图说明如下。

43.请参阅图1所示,为本实用新型发光二极管结构的第一实施例的剖视示意图。在本实用新型的第一实施例中,所述发光二极管结构包括:基板10、发光层20、硬质透光层30以及可挠性荧光层40。其中,所述基板10可以是一印刷电路板(pcb)、具线路化陶瓷基板(ceramic substrate)、或led导线架(lead frame)。所述发光层20配置于基板10之上,且包括至少一裸晶(die)(图中未示)。硬质透光层30配置于发光层20之上。所述可挠性荧光层40在硬质透光层30配置于发光层20之上之前,配置于硬质透光层30之上,且使硬质透光层30配置于发光层20以及可挠性荧光层40之间,借以改变输出自发光层20的光的频谱分布。所述硬质透光层30的硬度大于可挠性荧光层40的硬度,且硬质透光层30的峰值发射波长(peak emission wavelength)小于可挠性荧光层40的峰值发射波长。最后,所述发光层20通过硬质透光层30以及可挠性荧光层40所输出的光的演色性指数(color rendering index,cri)大于80。

44.进一步而言,演色性指数(cri)是一种描述光源呈现真实物体颜色能力的量值。光源的演色性指数越高,其颜色表现就越接近理想光源或自然光。许多重视色彩表现的行业,如新生儿护理、摄影、电影摄影等,一般都偏爱cri较高的光源。国际照明委员会(法文缩写:cie)对于演色性的定义为:光源对物体造成的颜色效果相较于参考光源的特性,由有意识的或无意识的观察得出。也就是说,所述演色性是取决于光源的光谱。

45.在本实用新型所述第一实施例中,所述发光层20的峰值发射波长大于0纳米且小于480纳米,即为蓝光发光二极管(例如:硒化锌(znse)、铟氮化镓(ingan)、碳化硅(sic))、紫光发光二极管(例如:铟氮化镓(ingan)),或可包括不可见光范畴的紫外光发光二极管(例如:钻石(diamond)、氮化铝(aln)、铝镓氮化物(algan)、氮化铝镓铟(algainn))等。然而,前述内容仅示例性说明,本实用新型不受此限制。所述硬质透光层30包括玻璃与第一荧光粉31,所述第一荧光粉31均匀地分布于玻璃之中,且所述第一荧光粉31的峰值发射波长大于0纳米且小于570纳米。进一步而言,所述第一荧光粉31可以是yag荧光粉(ingan/y3al5o12:ce3+)或gayag、luyag等用以与蓝光发光二极管搭配以发出白光的荧光材料。所述可挠性荧光层40包括硅胶与第二荧光粉41,所述第二荧光粉41均匀地分布于硅胶之中,且第二荧光粉41的峰值发射波长大于570纳米。进一步而言,所述第二荧光粉41可以是用以激发红光的红色荧光粉,例如硅酸盐(silicate)、氮化物(nitride)以及氮氧化物(oxynitride)等荧光材料。

46.请参阅图2所示,为本实用新型发光二极管结构的第二实施例的剖视示意图。在本实用新型的第二实施例中,与前述第一实施例大致相同,惟所述发光二极管结构还包括导热透光层50,所述导热透光层50配置于硬质透光层30之下,且贴覆于发光层20之上。进一步

而言,所述导热透光层50为可透光的蓝宝石(al2o3,sapphire)基板。

47.请参阅图3所示,为本实用新型发光二极管结构的第三实施例的剖视示意图。在本实用新型的第三实施例中,与前述第二实施例大致相同,惟所述发光二极管结构还包括具有与可挠性荧光层40不同硬度、成分或荧光粉比例的第二荧光层60以及第三荧光层70。其中,所述第二荧光层60配置于可挠性荧光层40之下,且第二荧光层60的峰值发射波长大于可挠性荧光层40的峰值发射波长。并且,所述第三荧光层70配置于可挠性荧光层40之上,且第三荧光层70的峰值发射波长小于可挠性荧光层40的峰值发射波长。进一步而言,所述第三荧光层70的峰值发射波长可选择大于0纳米且小于570纳米。可挠性荧光层40与第二荧光层60以及第三荧光层70的至少一者的并用混合输出的峰值发射波长仍大于570纳米,且可挠性荧光层40与第二荧光层60以及第三荧光层70的至少一者的平均硬度小于该硬质透光层30。

48.请参阅图4所示,为本实用新型发光二极管结构的第四实施例的剖视示意图。在本实用新型的第四实施例中,与前述第一实施例大致相同,惟所述可挠性荧光层40除了配置于硬质透光层30之上,更覆设于发光层20以及硬质透光层30的侧边。借此,可挠性荧光层40可一并针对发散于发光层20以及硬质透光层30的侧边的杂散光进行混光,从而避免影响整体输出的光效。

49.请参阅图5所示,为本实用新型发光二极管结构的第五实施例的剖视示意图。在本实用新型的第五实施例中,与前述第二实施例大致相同,惟所述可挠性荧光层40除了配置于硬质透光层30之上,更覆设于导热透光层50、发光层20以及硬质透光层30的侧边。借此,可挠性荧光层40可一并针对发散于导热透光层50、发光层20以及硬质透光层30的侧边的杂散光进行混光,从而避免影响整体输出的光效。

50.请参阅图6所示,为本实用新型发光二极管结构的第六实施例的剖视示意图。在本实用新型的第六实施例中,与前述第三实施例大致相同,惟所述第二荧光层60除了配置于硬质透光层30之上,更覆设于导热透光层50、发光层20以及硬质透光层30的侧边,且叠设于第二荧光层60之上的可挠性荧光层40以及第三荧光层70亦随着第二荧光层60一并更覆设于导热透光层50、发光层20以及硬质透光层30之外。借此,彼此叠设的第二荧光层60、可挠性荧光层40以及第三荧光层70可一并针对发散于导热透光层50、发光层20以及硬质透光层30的侧边的杂散光进行混光,从而避免影响整体输出的光效。

51.请参阅图7所示,为本实用新型发光二极管结构的第七实施例的剖视示意图。在本实用新型的第七实施例中,与前述第一实施例大致相同,惟所述发光层20、硬质透光层30以及可挠性荧光层40的侧边更配置有不透明胶80。所述不透明胶80用以隔绝发散于发光层20以及硬质透光层30的侧边的杂散光进行混光,从而避免影响整体输出的光效。所述不透明胶80还可搭配玻璃、石英、蓝宝石等硬质材料进行封装,或除了聚碳酸酯(polycarbonate,pc)、压克力胶(polymethyl methacrylate,pmma)、硅力康(silicone)等树脂种类之外的其他可耐高温的材料。然而,前述内容仅示例性说明,本实用新型不受此限制。

52.请参阅图8所示,为本实用新型发光二极管结构的输出频谱的示意图。其中波长a为所述发光层20的峰值发射波长(小于480纳米),波长b为所述硬质透光层30的峰值发射波长(小于570纳米),波长c为所述可挠性荧光层40的峰值发射波长(大于570纳米)。

53.在使用本实用新型所述的发光二极管结构时,首先于所述基板10上配置所述发光

层20,且所述发光层20的峰值发射波长大于0纳米且小于480纳米,即为蓝光发光二极管。进一步而言,使用者将彼此叠设的所述硬质透光层30以及所述可挠性荧光层40一并配置于发光层20之上,且可使硬质透光层30贴覆于发光层20之上。由于所述硬质透光层30的硬度大于所述可挠性荧光层40的硬度,故依据晶格理论可以推断较接近发光层20的硬质透光层30具有较佳的导热特性以及透光度。且硬质透光层30可包括玻璃与可耐热的第一荧光粉31(例如yag荧光粉),使硬质透光层30的峰值发射波长(peak emission wavelength)小于可挠性荧光层40的峰值发射波长。此外,若考虑到需要产生暖白光以及当演色性指数(color rendering index,cri)须达80或甚至90以上的情况(例如艺术展览或医疗器材应用等),就需要加入红色荧光粉来烧结。此时就可以考虑将所述红色荧光粉混入硅胶以形成所述可挠性荧光层40。由于可挠性荧光层40可以不需要与所述硬质透光层30一同烧结,且在发光层20工作且发光时,硬质透光层30会先将大多数热能导出,而不会直接使可挠性荧光层40的红色荧光粉遭受到高温而失效。借此可保留硬质透光层30高透光度的特性、以及可挠性荧光层40可使红色荧光粉正常发挥作用以提升演色性指数(cri)的特性。

54.为此,本实用新型所述的发光二极管结构,可以解决现有技术的高温烧结时会导致红色荧光粉失去应有功效且低温玻璃透光率不足而不具商业价值的技术问题,达到兼顾高透光率以及高演色性指数的目的。

55.以上所述,仅为本实用新型较佳具体实施例的详细说明与附图,惟本实用新型的特征并不局限于此,并非用以限制本实用新型,本实用新型的所有范围应以下述权利要求的保护范围为准,当然,本实用新型还可以有其它多种实施例,在不背离本实用新型的精神及其实质的情况下,任何熟悉本领域的技术人员可根据本实用新型作出各种相应的改变和变形,但类似变化的实施例皆应包括于本实用新型的范畴中,任何熟悉本领域的技术人员在本实用新型的领域内,可轻易思及的变化或修饰皆涵盖在以下本实用新型权利要求的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1