一种电池盖散热膜的制作方法

1.本技术涉及电池技术领域,尤其是涉及一种电池盖散热膜。

背景技术:

2.随着社会的快速发展,人们对电子产品的需求越来越多,电池作为电子产品的储能设备,在使用电子产品时起到很大的作用。一般的,电池都是密封于电子产品的内部,而电池发挥作用时会产生大量的热量,密封的空间容易使热量聚集,电池长时间过度发热会导致电子产品内部的零件温度过高,影响机件的正常使用,同时电池长时间的过度发热会加速产品本身的老化进程,缩短电子产品的使用寿命。因此,电池的散热问题是目前电池领域一直在攻克的问题。

3.电子产品中电池的结构主要是由电池本体、电池盖和电池盖组成,电池盖表面设置有用于与外部设备连接的排线孔和电源孔,电池的散热可以通过在电池盖上连接电池盖散热膜,使电池产生的热量通过电池盖散热膜传递,从而降低电池内部的温度,电池盖散热膜主要是采用石墨片作为主要的导热体,石墨片一般都设计成规则形状的样式,如正方形、圆形和三角形等,这样的设计虽然能很好地将电池内部的热量传递,但是热量传递至石墨片后,石墨片上的热量不能很快的传递至空气中,使散热效率降低,同时由于石墨片薄且容易掉粉,时间长久后,散热能力减弱,会导致电池在使用过程中温度升高,从而缩短电池的使用寿命。

技术实现要素:

4.为了解决上述技术问题,本技术提供一种电池盖散热膜。

5.本技术提供的一种电池盖散热膜采用如下的技术方案:

6.一种电池盖散热膜,该电池盖散热膜由外表面至内表面依次包括有保护膜层、第一纳米炭铜层、石墨片层和第二纳米炭铜层和导电布层,所述导电布层用于与外部电池盖粘接,所述保护膜层、所述第一纳米炭铜层、所述石墨片层、所述第二纳米炭铜层和所述导电布层的厚度比为(1~2):(2~3):(1~2):(2~3):(1~2)。

7.通过采用上述技术方案,使得电池盖散热膜具有优异的力学和散热性能,保护膜层使电池盖散热膜的表面不易被刮花,同时可防潮、防水和防尘,减少电池盖散热膜被氧化的可能,第一纳米炭铜层和第二纳米炭铜层将石墨片层包裹住,可有效地防止电池在使用过程中石墨层掉粉的现象,同时还可增强石墨层的强度,使石墨片层不易折断,第一纳米炭铜层和第二纳米炭铜层具有较好的强度,可增强电池盖散热膜的强度,同时第一纳米炭铜层、第二纳米炭铜层与石墨片层的导热系数不同,可形成温度差,利于热量的传递。

8.可选的,第一纳米炭铜层设置有第一排气槽,所述保护膜层均设置有第二排气槽,所述第一排气槽的侧壁与所述第二排气槽侧壁抵接。

9.通过采用上述技术方案,增加第一纳米炭铜层散热面积,进一步加快电池盖散热膜的散热速度,从而提高电池盖散热膜的散热性能,空气沿保护膜层的排气槽流动,增加保

护膜层与空气接触的面积,加快热量的散发。

10.可选的,所述第一排气槽由若干个第一透气槽依次连接而成,所述第一透气槽的横截面呈v字形;所述第二排气槽由若干个第二透气槽依次连接而成,所述第二透气槽的横截面呈v字形,所述第一透气槽的侧壁与所述第二透气槽的侧壁抵接。

11.通过采用上述技术方案,使得电池盖散热膜与空气接触的面积增大,从而使得电池盖散热膜的散热能力提高。

12.可选的,该电池盖散热膜包括依次并列设置的第一区域和第二区域,所述第二区域包括第一定位块、第二定位块和第三定位块,所述第二定位块与所述第一区域连接,所述第二定位块与所述第一区域连接的相对两侧边部分别连接有第一定位块和第三定位块,所述第三定位块与所述第一区域之间围设形成用于空气流通的让位空间,所述第一区域、第一定位块、第二定位块和第三定位块由外表面至内表面依次包括有保护膜层、第一纳米炭铜层、石墨片层和第二纳米炭铜层和导电布层。

13.通过采用上述技术方案,空气穿经第三定位块与第一区域之间围设形成的让位空间,同时空气也穿经第一定位块的两侧,空气的循环流动,可将电池盖散热膜上的热量传递电池产生的热量传递至电池盖散热膜,电池盖散热膜能快速散热,提高电池盖散热膜的散热能力,有效的减少电池的高温效应。同时第一定位块和第三定位块对热量传递起到引导的作用,当电池的热量传递至电池盖散热膜,由于第三定位块与第一区域之间、第一定位块的两侧有空气流通,使得第一定位块与第三定位块侧壁的温度略低于电池盖散热膜中部的温度,热量就会从中部传递至第一定位块和第三定位块,从而加快热量的传递,使得散热效率提高,减少高温对电子产品的损害,从而延长电子产品的使用寿命。

14.可选的,所述第二定位块的一侧设置有用于避让电池盖的排线孔的第一缺口。

15.电池盖上设置有用于与外部设备连接的排线孔,第二定位块开设的第一缺口,可用便于外部设备与排线孔连接。

16.可选的,所述第三定位块的一侧开设有用于避让电池盖的电源孔的第二缺口。

17.电池盖上设置有用于与外部设备连接的电源孔,第三定位块的远离第一区域的一侧开设有用于让位的第二缺口,可用便于外部设备与电源孔连接。

18.可选的,该电池盖散热膜还包括防尘膜,所述防尘膜层与所述导电布层连接。

19.通过采用上述技术方案,使导电布层与空气、灰尘和水等污染物隔绝,使导电布层保持良好的粘性,防尘膜具有良好的防水性,可有效的减少导电布层与空气和水接触。

20.可选的,所述防尘膜的一侧延伸设置有手撕贴。

21.通过采用上述技术方案,方便撕开防尘膜,为了有效的减少导电布层与空气和水接触,防尘膜与导电布层粘接稳固,需要将防尘膜和导电布层分离,是比较困难的,对此,在防尘膜的一侧延伸设置有手撕贴,需要撕开防尘膜时,手持手撕贴,就能比较容易将防尘膜和导电布层分离。

22.综上所述,本技术至少包括以下有益技术效果:

23.1.申请通过将保护膜层、第一纳米炭铜层、石墨片层和第二纳米炭铜层和导电布层压合成型,使得电池盖散热膜具有优异的力学、电学和化学性能,保护膜层使电池盖散热膜的表面不易被刮花,同时可防潮、防水和防尘,减少电池盖散热膜被氧化的可能,第一纳米炭铜层和第二纳米炭铜层将石墨片层包裹住,可有效地防止电池在使用过程中石墨层掉

粉的现象;

24.2.本技术通过第三定位块与第一区域之间围设形成的让位空间,同时空气也穿经第一定位块的两侧,空气的循环流动,可将电池盖散热膜上的热量传递电池产生的热量传递至电池盖散热膜,电池盖散热膜能快速散热,另外,第一定位块和第三定位块可引导中部的快速热量传递,提高电池盖散热膜的散热能力,有效的减少电池的高温效应。

附图说明

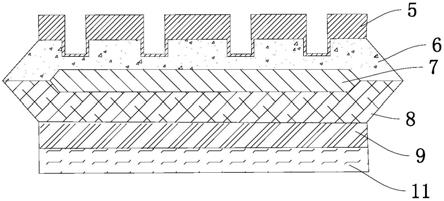

25.图1本实施例一种电池盖散热膜膜层结构示意图。

26.图2是所述第一纳米炭铜层的结构示意图。

27.图3是所述保护膜层的结构示意图。

28.图4是所述防尘膜的表面结构示意图。

29.图5是所述石墨片的表面结构示意图。

30.附图标记说明:1、第一固定块;21、第一定位块;22、第二定位块;23、第三定位块;3、第一缺口;4、第二缺口;5、保护膜层;51、第二排气槽;511、第二透气槽;6、第一纳米炭铜层;61、第一排气槽;611、第一透气槽;7、石墨片层;8、第二纳米炭铜层;9、导电布层;11、防尘膜;111、手撕贴;12、让位空间。

具体实施方式

31.以下结合附图1-5对本技术作进一步详细说明。

32.本技术附图5中,以虚线划分第一区域和第二区域。

33.申请实施例公开一种电池盖散热膜。参照图1,电池盖散热膜由外表面至内表面依次包括有保护膜层5、第一纳米炭铜层6、石墨片层7、第二纳米炭铜层8、导电布层9和防尘膜11,保护膜层5、第一纳米炭铜层6、石墨片层7、第二纳米炭铜层8和导电布层9的厚度比为1:2:1:2:1,例如,保护膜层5的厚度为0.1mm、第一纳米炭铜层6厚度为0.2mm、石墨片层7厚度为0.1mm、第二纳米炭铜层8厚度为0.2mm、导电布层9厚度为0.1mm,石墨片层7放置于第一纳米炭铜层6和第二纳米炭铜层8之间,第一纳米炭铜层6、石墨片层7和第二纳米炭铜层8一体压合,且第一纳米炭铜层6和第二纳米炭铜层8的边缘压合,将石墨片层7包裹,再与导电布层9压合,保护膜层5与第一纳米炭铜层6通过第一胶水层粘接,导电布层9与防尘膜11通过第二胶水层粘接。

34.参照图2,第一纳米炭铜层6间隔凹设有若干条第一排气槽61,第一排气槽61由多个第一透气槽611依次连接组成,单个第一透气槽611的横截面积呈现v字形,回看图1,第一透气槽611的侧面呈长方形,第一透气槽611的槽底距离槽口的距离等于第一纳米炭铜层6厚度的一半,可进一步增大纳米铜层的散热面积,参照图3,保护膜层5间隔凹设有若干条第二排气槽51,第二排气槽51的侧壁与第一排气槽61的侧壁抵接,第二排气槽51由多个第二透气槽511依次连接组成,单个第二透气槽511的横截面积呈现v字形,回看图1,第二透气槽511的侧面呈长方形,第二透气槽511的槽底与第一透气槽611的槽底抵接,能充分保护第一纳米炭铜层6,参照图4,防尘膜11的任意一侧边延伸连接有手撕贴111。

35.参照图5,电池盖散热膜包括依次并列设置的第一区域和第二区域,第一区域包括第一固定块1,第二区域包括与第一固定块1连接的第二定位块22、第二定位块22与第一固

定块1连接的相对两侧边部分别连接有第一定位块21和第三定位块23,第一定位块21和第三定位块23对热量传递起到引导的作用,空气穿经第一定位块21的两侧,形成空气的循环流动,便于快速散热,同时第一固定块1与第三定位块23之间形成让位空间12,空气可流动于让位空间12流动,加快热量传递。第二定位块22靠近第一定位块21的一侧边部开设有第一缺口3,且第一缺口3位于第二定位块22远离第一固定块1的一端,便于避让电池盖的排线孔,第一定位块21位于第二定位块22靠近第一缺口3的一端,第三定位块23远离第一固定块1的一侧边部开设有第二缺口4,用于避让电池盖的排线孔。

36.本技术实施例一种电池盖散热膜的实施原理为:先将第一纳米炭铜层6、石墨片层7、第二纳米炭铜层8进行压合,再将第二纳米炭铜层8对准导电布层9进行压合,压合后,将第二纳米炭铜层8涂上第一胶水层,将保护膜层5粘接于第一胶水层,粘接稳定后,再将导电布层9远离第二纳米炭铜层8的一面涂上第二胶水层,将防尘膜层11贴合有第二胶水层的表面。组装时,手持手撕贴111,将防尘膜11撕开,再将导电布层9对准电池盖,再将导电布层9通过第二胶水层粘接与电池盖的表面,以便使用电池时,电池盖将热量传递至电池盖散热膜,电池盖散热膜将热量散发出去。

37.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1