一种极片及具备其的二次电池的制作方法

1.本技术涉及电池领域,尤其涉及一种极片及具备其的二次电池、以及电池模块、电池包和用电装置。

背景技术:

2.随着电子化和智能化设备的发展,人们对二次储能电池,尤其是对高能量密度锂离子电池的需求越来越迫切。以锂离子电池为例,能量密度逐步提高,往往伴随着安全隐患的加剧。铝箔作为正极集流体,其表面覆盖有正极活性物质,但是其端面却直接暴露在电解液当中,增大了端面铝箔直接与负极接触而导致短路的概率,继而增大起火等安全问题发生的概率。

技术实现要素:

3.本技术是鉴于上述课题而进行的,其目的在于,提供一种极片及具备其的二次电池、以及电池模块、电池包和用电装置。该极片具有具有良好的端面绝缘防护,能够改善二次电池的安全性能。

4.为了实现上述目的,本技术第一方面在于提供一种极片,其中,包括集流体和活性物质层,所述集流体包括主体部和极耳,所述活性物质层涂覆于主体部的表面,所述极耳从所述主体部沿第一方向的一端延伸;所述主体部的设置有极耳的端面形成有第一绝缘部,所述主体部的未设置有极耳的端面形成有第二绝缘部。

5.由于切割集流体以及加工极耳的过程中,集流体的端面露出,当端面直接暴露在电解液中时,增大了端面直接与相反极性的电极接触而导致内部短路的概率。通过在设置有极耳的端面形成第一绝缘部,在未设置极耳的端面形成第二绝缘部,能够有效防止相反极性的极片间的接触,从而抑制内部短路,增强安全性能。

6.在一些实施方式中,所述主体部的靠近所述极耳的端部的表面,沿垂直于所述第一方向的第二方向涂覆有第三绝缘部,所述第三绝缘部与所述第一绝缘部相接。通过使第三绝缘部与第一绝缘部相接,能够有效防护极片在切割极耳过程中露出的端面,进一步增强安全性。

7.在一些实施方式中,所述第三绝缘部与所述第一绝缘部由相同材料形成,并形成为一体。由此,能够容易地形成第一绝缘部。

8.在一些实施方式中,所述极耳的靠近所述主体部的的表面涂覆有所述第三绝缘部,所述极耳的与所述第三绝缘部连接的端面设置有所述第一绝缘部。由此,能够进一步有效防护极片在切割极耳过程中露出的端面,进一步增强安全性。

9.在一些实施方式中,第一绝缘部包括聚合,所述聚合物的熔点为80℃~300℃。通过采用具有上述熔点范围的聚合物来形成第一绝缘部,在极耳加工过程中能够使聚合物熔融后再固化,从而进一步致密地包覆极片的端面,进一步增强安全性。

10.在一些实施方式中,所述第一绝缘部包括聚合物,所述聚合物选自聚烯烃中的至

少一种。通过采用上述聚合物来形成第一绝缘部,能够致密地包覆极片的端面,进一步增强安全性。

11.在一些实施方式中,所述第一绝缘部和所述第三绝缘部包含聚合物和陶瓷,所述聚合物选自聚烯烃中的至少一种,所述聚合物与所述陶瓷的质量比为26:74以上。通过第一绝缘部和所述第三绝缘部包含聚合物和陶瓷,能够提升绝缘部的致密性,从而一方面保证极片端面绝缘性,另一方面避免绝缘部的破损。

12.在一些实施方式中,所述第一绝缘部通过对所述第三绝缘部进行激光加工而形成。由此,通过在涂覆有第三绝缘部的极片上利用激光加工切割出极耳的同时,能够在切口的端面使第三绝缘部熔融再固化,以形成包覆所述端面的第一绝缘部,由此能够容易地形成第一绝缘部,并进一步增强安全性。

13.本技术第二方面在于提供一种二次电池,该二次电池包括根据本技术第一方面所述的极片。

14.本技术第三方面在于提供一种电池模块,该电池模块包括根据本技术第二方面所述的二次电池。

15.本技术第四方面在于提供一种电池包,该电池包包括根据本技术第三方面所述的电池模块。

16.本技术第五方面在于提供一种用电装置,该用电装置包括根据本技术第二方面所述的二次电池、根据本技术第三方面所述的电池模块和根据本技术第四方面所述的电池包中的至少一种。

17.根据本技术,能够防止不同极性的极片间的内部短路,从而提高安全性。

附图说明

18.图1是本技术一实施方式的二次电池的示意图。

19.图2是图1所示的本技术一实施方式的二次电池的分解图。

20.图3是将图2所示的本技术一实施方式的电极组件的外壳去除后,从箭头a-a看到的卷绕极片的示意俯视图。

21.图4是将图2所示的本技术一实施方式的电极组件的外壳去除后,从箭头b-b看到的极片的示意截面图。

22.图5是图4所示本技术一实施方式的极片的从箭头c-c看到的截面图。

23.图6是图4所示本技术一实施方式的极片的从箭头d-d看到的截面图。

24.图7示出了本技术一实施方式的极片的加工极耳前的截面示意图。

25.图8是本技术一实施方式的电池模块的示意图。

26.图9是本技术一实施方式的电池包的示意图。

27.图10是图9所示的本技术一实施方式的电池包的分解图。

28.图11是本技术一实施方式的二次电池用作电源的用电装置的示意图。

29.图12是本技术一实施例的极片的包覆有第一绝缘部的端面的显微镜照片。

30.图13是本技术一实施例的极片的包覆有第二绝缘部的端面的显微镜照片。

31.图14是现有技术的极片的端面的显微镜照片。

32.附图标记说明:

1电池包;2上箱体;3下箱体;4电池模块;5二次电池;51壳体;52电极组件;53 顶盖组件;6 第一极片;7 第二极片;9隔膜; 54连接构件;55电极端子;100活性物质层;120集流体;121主体部;122极耳;123 极耳区;124 切割线;200第一绝缘部;210第二绝缘部;121a,121b,121c,121d端面;110第三绝缘部。

具体实施方式

33.以下,适当地参照附图详细说明具体公开了本技术的极片、二次电池、电池模块、电池包和电学装置的实施方式。但是会有省略不必要的详细说明的情况。例如,有省略对已众所周知的事项的详细说明、实际相同结构的重复说明的情况。这是为了避免以下的说明不必要地变得冗长,便于本领域技术人员的理解。此外,附图及以下说明是为了本领域技术人员充分理解本技术而提供的,并不旨在限定权利要求书所记载的主题。

34.本技术所公开的“范围”以下限和上限的形式来限定,给定范围是通过选定一个下限和一个上限进行限定的,选定的下限和上限限定了特别范围的边界。这种方式进行限定的范围可以是包括端值或不包括端值的,并且可以进行任意地组合,即任何下限可以与任何上限组合形成一个范围。例如,如果针对特定参数列出了60~120和80~110的范围,理解为60~110和80~120的范围也是预料到的。此外,如果列出的最小范围值1和2,和如果列出了最大范围值3,4和5,则下面的范围可全部预料到:1~3、1~4、1~5、2~3、2~4和2~5。在本技术中,除非有其他说明,数值范围“a~b”表示a到b之间的任意实数组合的缩略表示,其中a和b都是实数。例如数值范围“0~5”表示本文中已经全部列出了“0~5”之间的全部实数,“0~5”只是这些数值组合的缩略表示。另外,当表述某个参数为≥2的整数,则相当于公开了该参数为例如整数2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12等。

35.如果没有特别的说明,本技术的所有实施方式以及可选实施方式可以相互组合形成新的技术方案。

36.如果没有特别的说明,本技术的所有技术特征以及可选技术特征可以相互组合形成新的技术方案。

37.如果没有特别的说明,本技术所提到的“包括”和“包含”表示开放式,也可以是封闭式。例如,所述“包括”和“包含”可以表示还可以包括或包含没有列出的其他组分,也可以仅包括或包含列出的组分。

38.如果没有特别的说明,在本技术中,术语“或”是包括性的。举例来说,短语“a或b”表示“a,b,或a和b两者”。更具体地,以下任一条件均满足条件“a或b”:a为真(或存在)并且b为假(或不存在);a为假(或不存在)而b为真(或存在);或a和b都为真(或存在)。

[0039] [二次电池]图1示出方形结构的二次电池5。本技术中,二次电池包括锂离子电池、锂硫电池、钠锂离子电池、钠离子电池或镁离子电池等,下文中将主要以锂离子电池为例来描述本技术的构思。应当理解的是,其他任意适当类型的可充电电池都是适用的。

[0040]

参照图2,本技术一实施例的二次电池5包括外壳(包括壳体51和顶盖组件53)、电极组件52。其中,壳体51可包括底板和连接于底板上的侧板,底板和侧板围合形成容纳腔。本技术对壳体51的形状没有特别的限制,其可以是圆柱形、方形或其他任意的形状。壳体51具有与容纳腔连通的开口,顶盖组件53能够盖设于开口,以封闭容纳腔。电极组件52封装于

容纳腔内。电解液浸润于电极组件52中。二次电池5所含电极组件52的数量可以为一个或多个,本领域技术人员可根据具体实际需求进行选择。

[0041]

电极组件52是二次电池实现充放电功能的核心构件。参照图3,电极组件52包括第一极片6、第二极片7和隔膜9,隔膜9将第一极片6和第二极片7隔开。锂离子电池主要依靠锂离子经由隔膜9在第一极片6和第二极片7之间移动来工作。

[0042]

电极组件52可为卷绕式结构。具体地,第一极片6和第二极片7均为一个,且第一极片6和第二极片7为带状结构。将第一极片6、隔膜9和第二极片7依次层叠并卷绕两圈以上以形成电极组件52。电极组件52可为扁平状。

[0043]

可替代地,电极组件52也可为叠片式结构。具体地,第一极片6设置为多个,第二极片7设置为多个,所述多个第一极片6和第二极片7交替层叠,隔膜9将第一极片6和第二极片7隔开。

[0044]

电极端子55为两个且设置于顶盖组件53。连接构件54为两个,一个连接构件54连接一个电极端子55和电极组件52的第一极片6,另一个连接构件54连接另一个电极端子55和电极组件52的第二极片7。

[0045] [极片结构]如图4~6所示,本技术的一个实施方式中,本技术提出了一种极片6,7,包括集流体120和活性物质层100,集流体120包括主体部121和极耳122,活性物质层100涂覆于主体部121的表面,极耳122从主体部121沿第一方向z的一端延伸;主体部121的设置有极耳122的端面形成有第一绝缘部200,主体部121的未设置有极耳122的端面形成有与第一绝缘部200不同的第二绝缘部210。

[0046]

本技术人发现:由于切割集流体以及加工极耳的过程中,集流体的端面露出,增大了端面直接与相反极性的电极接触而导致内部短路的概率。通过在设置有极耳的端面121a形成第一绝缘部200,在未设置极耳的端面121b,121c,121d形成第二绝缘部210,能够有效防止相反极性的极片间的接触,从而抑制内部短路,增强安全性能。

[0047]

图7示出了极片6,7加工极耳前的截面示意图。如图7所示,极片6,7包括主体部121和极耳区123。极耳区123设置于主体部121的第一方向z的一侧。在主体部121涂覆有活性物质层100。此外,可选地,后述的第三绝缘部110以跨越主体部121和极耳区123的方式涂布。此外,极耳122通过沿切割线124对极片6,7进行切割或激光加工的方式形成。

[0048]

在一些实施方式中,第一绝缘部200例如是极耳122加工时或极耳122加工后形成于端面的绝缘包覆。第二绝缘部210例如是在分切极片后利用涂覆等手段而形成于端面的绝缘包覆。可选地,绝缘部可以通过聚合物包覆、氧化处理、原子层沉积或蒸镀等进行制备。

[0049]

在一些实施方式中,可选地,主体部121的靠近极耳122的端部的表面,沿垂直于第一方向z的第二方向x涂覆有第三绝缘部110,第三绝缘部110与第一绝缘部200相接。通过使第三绝缘部110与第一绝缘部200相接,能够有效防护极片6,7在切割极耳过程中露出的端面,进一步增强安全性。

[0050]

在一些实施方式中,可选地,第三绝缘部110与第一绝缘部200由相同材料形成,并形成为一体。由此,能够容易地形成第一绝缘部200,一体结构较为致密,能够进一步有效防护极片在切割极耳过程中露出的端面,进一步增强安全性。

[0051]

在一些实施方式中,可选地,极耳122的靠近主体部121的表面涂覆有第三绝缘部

110,极耳122的与第三绝缘部110连接的端面设置有第一绝缘部200。由此,能够进一步有效防护极片在切割极耳过程中露出的端面,进一步增强安全性。

[0052]

在一些实施方式中,可选地,第一绝缘部200包括聚合物,所述聚合物选自聚烯烃中的至少一种。通过采用上述聚合物来形成第一绝缘部200,能够致密地包覆极片6,7的端面,进一步增强安全性。

[0053]

在一些实施方式中,可选地,上述聚合物的熔点为80℃~300℃。通过采用具有上述熔点范围的聚合物来形成第一绝缘部200,在极耳122加工过程中能够使聚合物熔融后再固化,从而进一步致密地包覆极片6,7的端面,进一步增强安全性。

[0054]

在一些实施方式中,可选地,第一绝缘部200和第三绝缘部110包含聚合物和陶瓷,所述聚合物选自聚烯烃中的至少一种,所述聚合物与所述陶瓷的质量比为26:74以上。通过第一绝缘部200和第三绝缘部110包含聚合物和陶瓷,能够提升绝缘部的致密性,从而一方面保证极片端面绝缘性,另一方面避免绝缘部的破损。

[0055]

在一些实施方式中,可选地,第一绝缘部200通过对第三绝缘部110进行激光加工而形成。由此,通过在涂覆有第三绝缘部110的极片上利用激光加工切割出极耳122的同时,能够在切口的端面使第三绝缘部110熔融再固化,以形成包覆端面121a的第一绝缘部200,由此能够容易地形成第一绝缘部,并进一步增强安全性。

[0056]

在一些实施方式中,可选地,图4~6所示的极片可以作为正极极片或负极极片使用。由于作为正极集流体的铝箔更容易产生内部短路的情况,所以优选将上述结构应用于正极极片。

[0057]

以下,对正负极极片、电解质、隔离膜等的材料和通用结构进行说明。

[0058]

[正极极片]正极极片包括正极集流体以及设置在正极集流体至少一个表面的正极膜层,所述正极膜层包括本技术第一方面的正极活性材料。

[0059]

作为示例,正极集流体具有在其自身厚度方向相对的两个表面,正极膜层设置在正极集流体相对的两个表面的其中任意一者或两者上。

[0060]

在一些实施方式中,所述正极集流体可采用金属箔片或复合集流体。例如,作为金属箔片,可采用铝箔。复合集流体可包括高分子材料基层和形成于高分子材料基层至少一个表面上的金属层。复合集流体可通过将金属材料(铝、铝合金、镍、镍合金、钛、钛合金、银及银合金等)形成在高分子材料基材(如聚丙烯(pp)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(pet)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(pbt)、聚苯乙烯(ps)、聚乙烯(pe)等的基材)上而形成。

[0061]

在一些实施方式中,正极活性材料可采用本领域公知的用于电池的正极活性材料。作为示例,正极活性材料可包括以下材料中的至少一种:橄榄石结构的含锂磷酸盐、锂过渡金属氧化物及其各自的改性化合物。但本技术并不限定于这些材料,还可以使用其他可被用作电池正极活性材料的传统材料。这些正极活性材料可以仅单独使用一种,也可以将两种以上组合使用。其中,锂过渡金属氧化物的示例可包括但不限于锂钴氧化物(如licoo2)、锂镍氧化物(如linio2)、锂锰氧化物(如limno2、limn2o4)、锂镍钴氧化物、锂锰钴氧化物、锂镍锰氧化物、锂镍钴锰氧化物(如lini

1/3

co

1/3

mn

1/3

o2(也可以简称为ncm

333

)、lini

0.5

co

0.2

mn

0.3

o2(也可以简称为ncm

523

)、lini

0.5

co

0.25

mn

0.25

o2(也可以简称为ncm

211

)、lini

0.6

co

0.2

mn

0.2

o2(也可以简称为ncm

622

)、lini

0.8

co

0.1

mn

0.1

o2(也可以简称为ncm

811

)、锂镍钴

铝氧化物(如lini

0.85

co

0.15

al

0.05

o2)及其改性化合物等中的至少一种。橄榄石结构的含锂磷酸盐的示例可包括但不限于磷酸铁锂(如lifepo4(也可以简称为lfp))、磷酸铁锂与碳的复合材料、磷酸锰锂(如limnpo4)、磷酸锰锂与碳的复合材料、磷酸锰铁锂、磷酸锰铁锂与碳的复合材料中的至少一种。

[0062]

在一些实施方式中,正极膜层还可选地包括粘结剂。作为示例,所述粘结剂可以包括聚偏氟乙烯(pvdf)、聚四氟乙烯(ptfe)、偏氟乙烯-四氟乙烯-丙烯三元共聚物、偏氟乙烯-六氟丙烯-四氟乙烯三元共聚物、四氟乙烯-六氟丙烯共聚物及含氟丙烯酸酯树脂中的至少一种。

[0063]

在一些实施方式中,正极膜层还可选地包括导电剂。作为示例,所述导电剂可以包括超导碳、乙炔黑、炭黑、科琴黑、碳点、碳纳米管、石墨烯及碳纳米纤维中的至少一种。

[0064]

在一些实施方式中,可以通过以下方式制备正极极片:将上述用于制备正极极片的组分,例如正极活性材料、导电剂、粘结剂和任意其他的组分分散于溶剂(例如n-甲基吡咯烷酮)中,形成正极浆料;将正极浆料涂覆在正极集流体上,经烘干、冷压等工序后,即可得到正极极片。

[0065] [负极极片]负极极片包括负极集流体以及设置在负极集流体至少一个表面上的负极膜层,所述负极膜层包括负极活性材料。

[0066]

作为示例,负极集流体具有在其自身厚度方向相对的两个表面,负极膜层设置在负极集流体相对的两个表面中的任意一者或两者上。

[0067]

在一些实施方式中,所述负极集流体可采用金属箔片或复合集流体。例如,作为金属箔片,可以采用铜箔。复合集流体可包括高分子材料基层和形成于高分子材料基材至少一个表面上的金属层。复合集流体可通过将金属材料(铜、铜合金、镍、镍合金、钛、钛合金、银及银合金等)形成在高分子材料基材(如聚丙烯(pp)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(pet)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(pbt)、聚苯乙烯(ps)、聚乙烯(pe)等的基材)上而形成。

[0068]

在一些实施方式中,负极活性材料可采用本领域公知的用于电池的负极活性材料。作为示例,负极活性材料可包括以下材料中的至少一种:人造石墨、天然石墨、软炭、硬炭、硅基材料、锡基材料和钛酸锂等。所述硅基材料可选自单质硅、硅氧化合物、硅碳复合物、硅氮复合物以及硅合金中的至少一种。所述锡基材料可选自单质锡、锡氧化合物以及锡合金中的至少一种。但本技术并不限定于这些材料,还可以使用其他可被用作电池负极活性材料的传统材料。这些负极活性材料可以仅单独使用一种,也可以将两种以上组合使用。

[0069]

在一些实施方式中,负极膜层还可选地包括粘结剂。所述粘结剂可选自丁苯橡胶(sbr)、聚丙烯酸(paa)、聚丙烯酸钠(paas)、聚丙烯酰胺(pam)、聚乙烯醇(pva)、海藻酸钠(sa)、聚甲基丙烯酸(pmaa)及羧甲基壳聚糖(cmcs)中的至少一种。

[0070]

在一些实施方式中,负极膜层还可选地包括导电剂。导电剂可选自超导碳、乙炔黑、炭黑、科琴黑、碳点、碳纳米管、石墨烯及碳纳米纤维中的至少一种。

[0071]

在一些实施方式中,负极膜层还可选地包括其他助剂,例如增稠剂(如羧甲基纤维素钠(cmc-na))等。

[0072]

在一些实施方式中,可以通过以下方式制备负极极片:将上述用于制备负极极片的组分,例如负极活性材料、导电剂、粘结剂和任意其他组分分散于溶剂(例如去离子水)

中,形成负极浆料;将负极浆料涂覆在负极集流体上,经烘干、冷压等工序后,即可得到负极极片。

[0073] [电解质]电解质在正极极片和负极极片之间起到传导离子的作用。本技术对电解质的种类没有具体的限制,可根据需求进行选择。例如,电解质可以是液态的、凝胶态的或全固态的。

[0074]

在一些实施方式中,所述电解质采用电解液。所述电解液包括电解质盐和溶剂。

[0075]

在一些实施方式中,电解质盐可选自六氟磷酸锂、四氟硼酸锂、高氯酸锂、六氟砷酸锂、双氟磺酰亚胺锂、双三氟甲磺酰亚胺锂、三氟甲磺酸锂、二氟磷酸锂、二氟草酸硼酸锂、二草酸硼酸锂、二氟二草酸磷酸锂及四氟草酸磷酸锂中的至少一种。

[0076]

在一些实施方式中,溶剂可选自碳酸亚乙酯、碳酸亚丙酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯、碳酸二丙酯、碳酸甲丙酯、碳酸乙丙酯、碳酸亚丁酯、氟代碳酸亚乙酯、甲酸甲酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、丙酸甲酯、丙酸乙酯、丙酸丙酯、丁酸甲酯、丁酸乙酯、1,4-丁内酯、环丁砜、二甲砜、甲乙砜及二乙砜中的至少一种。

[0077]

在一些实施方式中,所述电解液还可选地包括添加剂。例如添加剂可以包括负极成膜添加剂、正极成膜添加剂,还可以包括能够改善电池某些性能的添加剂,例如改善电池过充性能的添加剂、改善电池高温或低温性能的添加剂等。

[0078]

[隔离膜]在一些实施方式中,二次电池中还包括隔离膜。本技术对隔离膜的种类没有特别的限制,可以选用任意公知的具有良好的化学稳定性和机械稳定性的多孔结构隔离膜。

[0079]

在一些实施方式中,隔离膜的材质可选自玻璃纤维、无纺布、聚乙烯、聚丙烯及聚偏二氟乙烯中的至少一种。隔离膜可以是单层薄膜,也可以是多层复合薄膜,没有特别限制。在隔离膜为多层复合薄膜时,各层的材料可以相同或不同,没有特别限制。

[0080]

在一些实施方式中,正极极片、负极极片和隔离膜可通过卷绕工艺或叠片工艺制成电极组件。

[0081]

在一些实施方式中,二次电池可包括外包装。该外包装可用于封装上述电极组件及电解质。

[0082]

在一些实施方式中,二次电池的外包装可以是硬壳,例如硬塑料壳、铝壳、钢壳等。二次电池的外包装也可以是软包,例如袋式软包。软包的材质可以是塑料,作为塑料,可列举出聚丙烯、聚对苯二甲酸丁二醇酯以及聚丁二酸丁二醇酯等。

[0083]

在一些实施方式中,正极极片、负极极片和隔离膜可通过卷绕工艺或叠片工艺制成电极组件。

[0084]

在一些实施方式中,二次电池可包括外包装。该外包装可用于封装上述电极组件及电解质。

[0085]

在一些实施方式中,二次电池的外包装可以是硬壳,例如硬塑料壳、铝壳、钢壳等。二次电池的外包装也可以是软包,例如袋式软包。软包的材质可以是塑料,作为塑料,可列举出聚丙烯、聚对苯二甲酸丁二醇酯以及聚丁二酸丁二醇酯等。

[0086] 以下适当参照附图对本技术的电池模块、电池包和装置进行说明。

[0087] [电池模块]在一些实施方式中,二次电池可以组装成电池模块,电池模块所含二次电池的数

量可以为一个或多个,具体数量本领域技术人员可根据电池模块的应用和容量进行选择。

[0088]

图8是作为一个示例的电池模块4。参照图8,在电池模块4中,多个二次电池5可以是沿电池模块4的长度方向依次排列设置。当然,也可以按照其他任意的方式进行排布。进一步可以通过紧固件将该多个二次电池5进行固定。

[0089]

可选地,电池模块4还可以包括具有容纳空间的外壳,多个二次电池5容纳于该容纳空间。

[0090]

[电池包]在一些实施方式中,上述电池模块还可以组装成电池包,电池包所含电池模块的数量可以为一个或多个,具体数量本领域技术人员可根据电池包的应用和容量进行选择。

[0091]

图9和图10是作为一个示例的电池包1。参照图9和图10,在电池包1中可以包括电池箱和设置于电池箱中的多个电池模块4。电池箱包括上箱体2和下箱体3,上箱体2能够盖设于下箱体3,并形成用于容纳电池模块4的封闭空间。多个电池模块4可以按照任意的方式排布于电池箱中。

[0092]

[用电装置]另外,本技术还提供一种用电装置,所述用电装置包括本技术提供的二次电池、电池模块、或电池包中的至少一种。所述二次电池、电池模块、或电池包可以用作所述用电装置的电源,也可以用作所述用电装置的能量存储单元。所述用电装置可以包括移动设备(例如手机、笔记本电脑等)、电动车辆(例如纯电动车、混合动力电动车、插电式混合动力电动车、电动自行车、电动踏板车、电动高尔夫球车、电动卡车等)、电气列车、船舶及卫星、储能系统等,但不限于此。

[0093]

作为所述用电装置,可以根据其使用需求来选择二次电池、电池模块或电池包。

[0094]

图11是作为一个示例的用电装置。该用电装置为纯电动车、混合动力电动车、或插电式混合动力电动车等。为了满足该用电装置对二次电池的高功率和高能量密度的需求,可以采用电池包或电池模块。

[0095]

作为另一个示例的装置可以是手机、平板电脑、笔记本电脑等。该装置通常要求轻薄化,可以采用二次电池作为电源。

[0096]

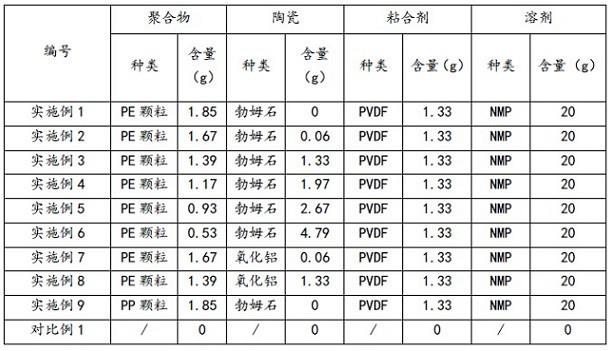

实施例以下,说明本技术的实施例。下面描述的实施例是示例性的,仅用于解释本技术,而不能理解为对本技术的限制。实施例中未注明具体技术或条件的,按照本领域内的文献所描述的技术或条件或者按照产品说明书进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市购获得的常规产品。

[0097] 《实施例1》

①

正极极片的制备在实施例1中,正极极片的制备方法包括以下工序(1)~(4)。

[0098]

工序(1):聚合物浆料的制备在相对湿度小于2%的室温环境,按表1中的质量比称取聚乙烯(pe)颗粒和聚偏二氟乙烯(pvdf),慢加入一定的n,n-二甲基甲酰胺(nmp)液,在25℃下以800rpm的转速搅拌2小时以上,形成均匀、稳定的浆料。其中,聚乙烯颗粒的粒径分布为1-15微米。

[0099]

工序(2):正极极片区及第三绝缘部110的制备

将锰酸锂正极活性材料、镍钴锰(ncm)三元材料、导电剂碳黑、粘结剂聚偏二氟乙烯(pvdf)、n-甲基吡咯烷酮(nmp)按重量比为67.34:30:28.86:2.7:1.1搅拌混合均匀,得到正极浆料;之后将聚合物浆料与正极浆料并行且均匀涂覆于正极集流体上,其中聚合物浆料位于正极浆料边缘。之后经过烘干、冷压、分切,得到正极极片区及第三绝缘部110。

[0100]

工序(3):第二绝缘部210的制备在正极极片区的端面121b,121c,121d涂布聚合物浆料,经烘干后,得到第二绝缘部。

[0101]

工序(4):第一绝缘部200的制备将工业用激光器(功率80w、进给速度10m/min、频率200-300khz)切割绝缘涂层110,可在正极极片边缘制备厚度为1微米至30微米的第一绝缘部200。

[0102]

ꢀ②

性能评价对于上述

①

中制得的极片,通过下述方法进行性能测试。

[0103]

(i)形貌测试使用扫描电子显微镜(sem)(例如zeiss sigma 300),对极片的端面拍摄照片,可以确认绝缘状态。

[0104]

(ii)极片搭接测试采用将上述

①

中制得的正极极片和负极分别与容量2.2ah、电压4.2v的电池正负极连接,将正极极片的200或210位置直接与负极接触(参考表2),观察是否有花火出现。同时,选取多种搭接点,每次搭接方式一致,以验证防护效果。

[0105] 《实施例2》~《实施例9》在实施例2~6、8~9中,除了如表1所示变更各原料的种类和含量以外,采用与实施例1相同的制备方法,由此得到正极极片。

[0106] 《对比例1》在对比例1中,不进行上述的工序(3)、(4),得到没有第一绝缘部200和第二绝缘部210的常规极片。

[0107] [表1]

[表2]图12是实施例1的极片的包覆有第一绝缘部200的端面的显微镜照片。图13是实施例1的极片的包覆有第二绝缘部210的端面的显微镜照片。图14是未进行绝缘包覆的极片的端面的显微镜照片。如图11-13所示,具有第一绝缘部200和第二绝缘部210的极片端面,明显区别于对比例,防护效果明显。而且,具有第一绝缘部200的端面被更致密地绝缘包覆,能够得到更优异的防短路效果。

[0108]

结合上述表1、2可以看出如下:由实施例1~9和对比例1的对比可知,本技术的极片中,通过在极片端面设置第一绝缘部200和第二绝缘部210,能够有效防止极片的内部短路,提高防护比率。

[0109]

由实施例1~5和实施例6的对比可知,本技术的极片中,通过绝缘浆料中的聚合物比例在26:74以上,能够更进一步在形成有极耳的端面防止极片的内部短路,显著提高防护比率。

[0110]

需要说明的是,本技术不限定于上述实施方式。上述实施方式仅为示例,在本技术的技术方案范围内具有与技术思想实质相同的构成、发挥相同作用效果的实施方式均包含

在本技术的技术范围内。此外,在不脱离本技术主旨的范围内,对实施方式施加本领域技术人员能够想到的各种变形、将实施方式中的一部分构成要素加以组合而构筑的其它方式也包含在本技术的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1