一种太阳能电池及其生产方法、光伏组件与流程

本发明涉及光伏,特别是涉及一种太阳能电池及其生产方法、光伏组件。

背景技术:

1、太阳能电池是将光能直接转换为电能输出的发电方式,其作为清洁能源,具有广阔的应用前景。

2、目前,太阳能电池均存在短波响应差的问题,短波响应差会导致太阳能电池的光电转换效率降低。

技术实现思路

1、本发明提供一种太阳能电池及其生产方法、光伏组件,旨在解决太阳能电池存在短波响应差的问题。

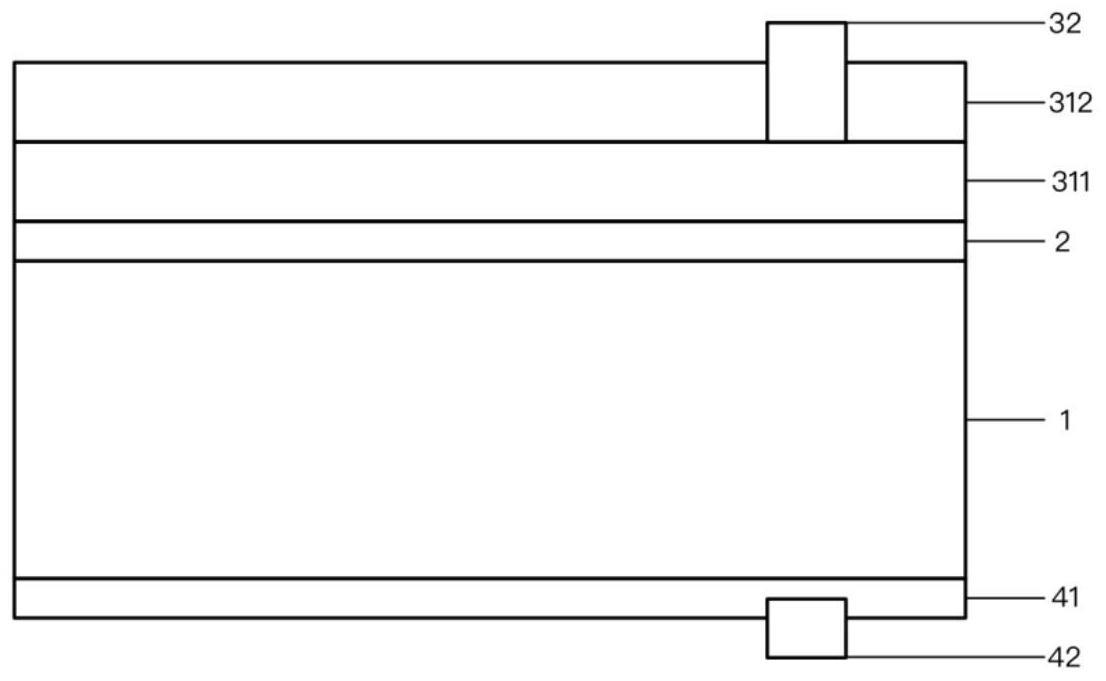

2、本发明的第一方面,提供一种太阳能电池,包括:

3、硅基底、依次层叠设置在所述硅基底向光侧的多子隧穿场效应层和正面选择性接触层;所述正面选择性接触层与所述硅基底具有相同的掺杂类型;

4、所述多子隧穿场效应层中固定电荷的密度大于或等于预设密度;所述多子隧穿场效应层中固定电荷的类型,和所述硅基底中的少子的电荷类型相同。

5、本发明实施例中,多子隧穿场效应层位于硅基底以及正面选择性接触层之间,多子隧穿场效应层中的固定电荷的密度大于预设密度,在硅基底的向光侧建立了更高的少子能量梯度以排斥少子,使得硅基底的向光面的光生非平衡载流子中的非平衡少子可以更快、且更加有效地进入到硅基底内部,以被快速收集和导出,进而降低了硅基底的向光面的光生非平衡载流子中的非平衡少子的浓度,从而有效降低了硅基底的向光面的复合速率,可以提升太阳能电池的光电转换效率。

6、可选的,所述预设密度大于或等于1010/cm2。

7、可选的,所述预设密度大于或等于1011/cm2。

8、可选的,所述多子隧穿场效应层的材料选自:介电常数大于或等于8的电介质材料。

9、可选的,所述多子隧穿场效应层中具有针孔,所述针孔中填充有正面选择性接触层对应的材料。

10、可选的,所述针孔的平均孔径小于或等于100nm,所述针孔的密度小于或等于109/cm2。

11、可选的,所述电介质材料包括:过渡金属氧化物。

12、可选的,在所述硅基底为p型硅基底的情况下,所述电介质材料包括:氧化钽、氧化钛、氧化钛锶、氧化锆中的至少一种;

13、在所述硅基底为n型硅基底的情况下,所述电介质材料包括:氧化铪、氧化硅铪、氧化钇、镧系金属氧化物中的至少一种。

14、可选的,所述多子隧穿场效应层的材料还包括氢元素。

15、可选的,所述硅基底和所述多子隧穿场效应层紧邻分布;

16、或,所述太阳能电池还包括:位于所述硅基底和所述多子隧穿场效应层之间的化学钝化界面层;所述化学钝化界面层的厚度小于或等于1nm;所述化学钝化界面层的厚度所在的方向与所述硅基底的向光面垂直。

17、可选的,所述化学钝化界面层位于所述硅基底的表面,所述化学钝化界面层为硅氧键层,所述化学钝化界面层的厚度小于或等于0.5nm。

18、可选的,所述多子隧穿场效应层为一层或多层结构;

19、和/或,所述多子隧穿场效应层的厚度为0.5-5nm;所述多子隧穿场效应层的厚度所在的方向与所述硅基底的向光面垂直。

20、可选的,所述多子隧穿场效应层的厚度为0.5-2nm。

21、可选的,所述正面选择性接触层在所述硅基底的向光面的投影的面积,小于或等于所述硅基底的向光面的面积;

22、和/或,所述多子隧穿场效应层在所述硅基底的向光面的投影的面积,小于或等于所述硅基底的向光面的面积。

23、可选的,所述多子隧穿场效应层在所述硅基底的向光面的投影的面积,大于或等于所述正面选择性接触层在所述硅基底的向光面的投影的面积;且所述正面选择性接触层在所述硅基底的向光面的投影,完全落入所述多子隧穿场效应层在所述硅基底的向光面的投影内。

24、可选的,所述正面选择性接触层为一层或多层结构;

25、和/或,所述正面选择性接触层的材料的带隙大于或等于预设带隙;

26、和/或,所述硅基底的掺杂浓度与所述硅基底的厚度负相关;所述硅基底的厚度所在的方向与所述硅基底的向光面垂直;

27、和/或,所述太阳能电池为异质结太阳能电池、多晶硅钝化接触太阳能电池、宽带隙钝化接触太阳能电池中的一种;

28、和/或,所述硅基底具有正结结构或背结结构。

29、可选的,所述正面选择性接触层的材料选自:掺杂非晶硅、掺杂多晶硅、掺铝氧化锌、氧化铟锡、氧化锌、氧化锡、氧化镍、氮化钛、氧化钼中的至少一种。

30、本发明的第二方面,提供一种光伏组件,包括:若干任一前述的太阳能电池。

31、本发明的第三方面,提供一种制备任一前述的太阳能电池的生产方法,包括:

32、在硅基底的向光侧依次层叠设置多子隧穿场效应层和正面选择性接触层;所述正面选择性接触层与所述硅基底具有相同的掺杂类型;所述多子隧穿场效应层中固定电荷的密度大于或等于预设密度;所述多子隧穿场效应层中固定电荷的类型,和所述硅基底中的少子的电荷类型相同。

33、可选的,所述多子隧穿场效应层的材料选自:电介质材料,所述方法还包括:

34、对所述多子隧穿场效应层进行注入,使得所述多子隧穿场效应层中靠近所述硅基底的表面上注入后的电荷类型,和所述固定电荷的类型相同。

35、可选的,注入,包括:电注入、光注入、热注入中的至少一种。

36、可选的,电注入的电压小于所述太阳能电池的击穿电压;

37、采用紫外光照进行光注入;所述紫外光的波长小于或等于300nm;

38、热注入的温度大于或等于600℃。

39、可选的,所述多子隧穿场效应层通过沉积工艺设置。

技术特征:

1.一种太阳能电池,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的太阳能电池,其特征在于,所述预设密度大于或等于1010/cm2。

3.根据权利要求2所述的太阳能电池,其特征在于,所述预设密度大于或等于1011/cm2。

4.根据权利要求2或3所述的太阳能电池,其特征在于,所述多子隧穿场效应层的材料选自:介电常数大于或等于8的电介质材料。

5.根据权利要求1所述的太阳能电池,其特征在于,所述多子隧穿场效应层中具有针孔,所述针孔中填充有正面选择性接触层对应的材料。

6.根据权利要求5所述的太阳能电池,其特征在于,所述针孔的平均孔径小于或等于100nm,所述针孔的密度小于或等于109/cm2。

7.根据权利要求4所述的太阳能电池,其特征在于,所述电介质材料包括:过渡金属氧化物。

8.根据权利要求7所述的太阳能电池,其特征在于,在所述硅基底为p型硅基底的情况下,所述电介质材料包括:氧化钽、氧化钛、氧化钛锶、氧化锆中的至少一种;

9.根据权利要求4所述的太阳能电池,其特征在于,所述多子隧穿场效应层的材料还包括氢元素。

10.根据权利要求1-9中任一所述的太阳能电池,其特征在于,所述硅基底和所述多子隧穿场效应层紧邻分布;

11.根据权利要求10所述的太阳能电池,其特征在于,所述化学钝化界面层位于所述硅基底的表面,所述化学钝化界面层为硅氧键层,所述化学钝化界面层的厚度小于或等于0.5nm。

12.根据权利要求1-9中任一所述的太阳能电池,其特征在于,所述多子隧穿场效应层为一层或多层结构;

13.根据权利要求12所述的太阳能电池,其特征在于,所述多子隧穿场效应层的厚度为0.5-2nm。

14.根据权利要求1-9中任一所述的太阳能电池,其特征在于,所述正面选择性接触层在所述硅基底的向光面的投影的面积,小于或等于所述硅基底的向光面的面积;

15.根据权利要求1-9中任一所述的太阳能电池,其特征在于,所述多子隧穿场效应层在所述硅基底的向光面的投影的面积,大于或等于所述正面选择性接触层在所述硅基底的向光面的投影的面积;且所述正面选择性接触层在所述硅基底的向光面的投影,完全落入所述多子隧穿场效应层在所述硅基底的向光面的投影内。

16.根据权利要求1-9中任一所述的太阳能电池,其特征在于,

17.根据权利要求16所述的太阳能电池,其特征在于,

18.一种光伏组件,其特征在于,包括:若干如权利要求1-17中任一所述的太阳能电池。

19.一种用于制备权利要求1-17中任一所述的太阳能电池的生产方法,其特征在于,包括:

20.根据权利要求19所述的太阳能电池的生产方法,其特征在于,所述多子隧穿场效应层的材料选自:电介质材料,所述方法还包括:

21.根据权利要求20所述的太阳能电池的生产方法,其特征在于,注入,包括:电注入、光注入、热注入中的至少一种。

22.根据权利要求21所述的太阳能电池的生产方法,其特征在于,电注入的电压小于所述太阳能电池的击穿电压;

23.根据权利要求19-22中任一所述的太阳能电池的生产方法,其特征在于,所述多子隧穿场效应层通过沉积工艺设置。

技术总结

本发明提供了一种太阳能电池及其生产方法、光伏组件,涉及光伏技术领域。太阳能电池包括:硅基底、依次层叠设置在硅基底向光侧的多子隧穿场效应层和正面选择性接触层;正面选择性接触层与硅基底具有相同的掺杂类型;多子隧穿场效应层中固定电荷的密度大于或等于预设密度;多子隧穿场效应层中固定电荷的类型,和硅基底中的少子的电荷类型相同。在硅基底的向光侧建立了更高的少子能量梯度以排斥少子,使得硅基底的向光面的光生非平衡载流子中的非平衡少子可以更快、且更加有效地进入到硅基底内部,进而降低了硅基底的向光面的光生非平衡载流子中的非平衡少子的浓度,从而有效降低了硅基底的向光面的复合速率。

技术研发人员:吴兆,解俊杰,刘童,孙朱行,刁一凡

受保护的技术使用者:隆基绿能科技股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!