一种基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件和光伏系统的制作方法

1.本发明属于光伏产品技术领域,具体地,涉及一种基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件和光伏系统。

背景技术:

2.随着全球太阳能发电技术进步以及传统不可再生能源的减少,太阳能将成为重要的可再生清洁能源之一,被越发广泛地使用。在实际并网测试中,光伏板仅有不足15-20%光能转化为电能,转化效率较低,其余能量除了散失都转化为了热能,这些热能大部分被光伏组件自身吸收,使光伏板的工作温度升高,甚至高达140℃。研究表明,温度每升高1℃,太阳能电池的峰值功率损失率约为0.135-0.145%。常规的光伏组件虽然结构简单,但是无法有效解决散热问题,导致光伏板寿命短,效率低。

3.且现有柔性光伏组件多直接用胶水粘在金属屋面或水泥屋面上,现场打胶对于胶水的性能有影响,柔性光伏组件直接粘在屋面上无法通风散热,高温会影响柔性光伏组件的发电效率。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件和光伏系统,以解决现有技术中安装柔性光伏组件粘黏效果差,散热性差的技术问题。

5.本发明的目的可以通过以下技术方案实现:

6.一种基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件,包括柔性光伏面板、粘合胶和聚碳酸酯板;所述柔性光伏面板和所述聚碳酸酯板通过所述粘合胶黏接固定;所述聚碳酸酯板的内部为蜂窝结构。

7.进一步地,所述聚碳酸酯板的厚度为50-100mm。

8.进一步地,所述聚碳酸酯板的正投影覆盖所述柔性光伏面板的正投影。

9.进一步地,所述粘合胶为硅酮结构胶或导热胶。

10.一种光伏系统,包括固定件、紧固件和如上所述的柔性光伏组件;所述柔性光伏组件与屋面通过所述固定件连接固定;所述紧固件将所述固定件与所述屋面连接固定。

11.进一步地,相邻两个所述的柔性光伏组件之间有间隙;在所述间隙处所述柔性光伏组件与所述屋面通过所述固定件连接固定;所述紧固件将所述固定件与所述屋面连接固定。

12.进一步地,在所述间隙上方设置有防水盖帽。

13.进一步地,还包括接线盒;所述接线盒电性连接柔性光伏面板。

14.本发明的有益效果:

15.本发明提供一种基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件,包括柔性光伏面板、粘合胶和聚碳酸酯板;柔性光伏面板和聚碳酸酯板通过粘合胶黏接固定,聚碳酸酯板的内部为蜂窝结构,蜂窝结构可以实现通风散热,解决了传统的柔性光伏组件直接粘在屋面无法通

风散热影响发电效率的问题。经测试,基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件与传统的光伏组件相比,使用基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件温度下降了40-60℃。此外,本发明还解决了安装柔性光伏组件时因现场打胶环境因素影响胶水的粘接性能的问题。

附图说明

16.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

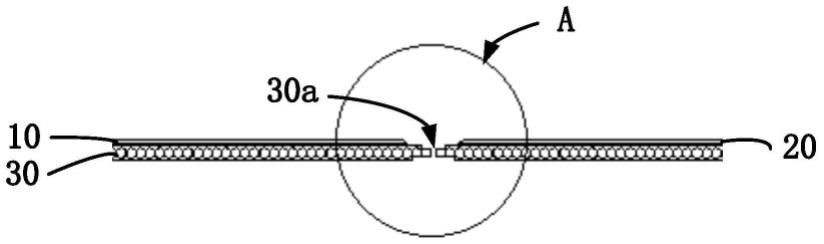

17.图1为本发明提供的一种基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件的结构示意图;

18.图2为本发明图1中a处的局部放大图;

19.图3为本发明提供的一种光伏系统的第一种结构示意图;

20.图4为本发明图3中b处的局部放大图;

21.图5为本发明提供的一种光伏系统的第二种结构示意图;

22.图6为本发明提供的一种光伏系统的第三种结构示意图。

23.附图中,各标号所代表的部件列表如下:

24.10、柔性光伏面板;20、粘合胶;30、聚碳酸酯板;40、固定件;50、紧固件;60、屋面;70、防水盖帽;80、接线盒;30a、间隙。

具体实施方式

25.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

26.请参阅图1-图2所示,本发明提供一种基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件,包括柔性光伏面板10、粘合胶20和聚碳酸酯板30;柔性光伏面板10和聚碳酸酯板30通过粘合胶20黏接固定;聚碳酸酯板30的内部为蜂窝结构。预先将正面封装材料层、正面封装胶膜层、电池片层、背面封装胶膜层以及背板层采用层压工艺成型得到柔性光伏面板10层压封装件。

27.目前传统的柔性光伏组件直接粘在屋面无法实现通风散热影响发电效率;本发明通过在柔性光伏面板10背板一侧粘合聚碳酸酯板30,聚碳酸酯板30的内部为蜂窝结构,可以实现柔性光伏面板10的通风散热,进而提高发电效率。

28.进一步地,聚碳酸酯板30的厚度为50-100mm。可以理解的是,聚碳酸酯板30的厚度可以在50-100mm区间内取任意值。具体的,聚碳酸酯板30的厚度可以为50、60、70、80、90或100mm。

29.本发明通过控制聚碳酸酯板30的厚度为50-100mm,可以实现柔性光伏面板10的通风散热,当聚碳酸酯板30的厚度大于100mm或小于50mm时柔性光伏面板10不能实现良好的通风散热效果。

30.进一步地,聚碳酸酯板30的正投影覆盖柔性光伏面板10的正投影。

31.本发明通过控制聚碳酸酯板30的正投影覆盖柔性光伏面板10的正投影,当柔性光伏面板10完全黏合在聚碳酸酯板30上时,聚碳酸酯板30的两端还空余一段可以用于相邻两个基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件彼此连接的连接部,也可以避免在安装时损伤柔性光伏面板10。

32.进一步地,粘合胶20为硅酮结构胶或导热胶。

33.本发明提供的粘合胶20具有防震、防潮、防水、绝缘、阻燃和导热的性能;本发明通过在聚碳酸酯板30与柔性光伏面板10之间设置粘合胶20,一方面实现了聚碳酸酯板30与柔性光伏面板10的粘合,另一方面实现了将柔性光伏面板10产生的热量及时导出至聚碳酸酯板30,实现柔性光伏面板10的散热。

34.请参阅图1-图6所示,一种光伏系统,包括固定件40、紧固件50和如上所述的基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件;基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件与屋面60通过固定件40连接固定;紧固件50将固定件40与屋面60连接固定。具体的,固定件40可以为铝合金材质。固定件40为“工”字型,上面短,下面长,左右两侧具有两个凹槽,聚碳酸酯板30的两端嵌入固定件40的凹槽内固定连接。紧固件50可以为自攻螺丝。自攻螺丝穿过固定件40与屋面60固定连接。

35.本发明通过固定件40将基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件与屋面60连接固定;通过紧固件50将固定件40与屋面60连接固定;解决了柔性光伏面板10直接粘在屋面60无法通风散热影响发电效率的问题;还解决了安装柔性光伏面板10时因现场打胶环境因素影响胶水的粘接性能。

36.进一步地,相邻两个基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件之间有间隙30a;在间隙30a处基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件与屋面60通过固定件40连接固定;紧固件50将固定件40与屋面60连接固定。具体的,固定件40放置在间隙30a内,相邻两个聚碳酸酯板30的两端嵌入固定件40的凹槽内固定连接。

37.本发明通过在相邻两个基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件之间的间隙30a处将基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件固定在屋面60,是为了在安装时避免损伤柔性光伏面板10。

38.进一步地,在间隙30a上方设置有防水盖帽70。防水盖帽70通过胶水或者连接件与聚碳酸酯板30连接,并将两个聚碳酸酯板30的两端覆盖。

39.本发明通过固定件40在间隙30a处将基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件固定在屋面60时,在间隙30a处会暴露出孔隙,当下雨时,雨水会通过孔隙进入聚碳酸酯板30或者粘合胶20内导致其损坏,通过在间隙30a上方设置防水盖帽70,可以防止雨水进入损坏聚碳酸酯板30或者粘合胶20。

40.进一步地,光伏系统还包括接线盒80;接线盒80连接柔性光伏面板10。

41.接线盒80设置在柔性光伏面板10的侧周面上,通过线缆将相邻两个柔性光伏面板10侧周面上的接线盒80电连接,该接线盒80与外部线缆连接,使得柔性光伏面板10产生的电能与外部线路连接。

42.本发明工作原理:

43.本发明提供一种基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件,包括柔性光伏面板10、粘合胶20和聚碳酸酯板30;柔性光伏面板10和聚碳酸酯板30通过粘合胶20黏接固定;聚碳酸

酯板30的内部为蜂窝结构。一种光伏系统,包括固定件40、紧固件50和如上所述的基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件;基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件与屋面60通过固定件40连接固定;紧固件50将固定件40与屋面60连接固定。

44.本发明先在车间的打胶房里利用粘合胶20将柔性光伏面板10和聚碳酸酯板30进行粘合制成基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件,到了安装现场后就可以避免在现场打胶,影响胶水的性能;再利用固定件40将基于聚碳酸酯板散热的柔性光伏组件与屋面60连接固定,再利用紧固件50将固定件40与屋面60连接固定;安装完成后的光伏系统可以利用聚碳酸酯板30的内部蜂窝结构进行通风散热,解决了柔性光伏面板10在发电过程中产生热量,影响发电效率的技术问题。

45.在说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

46.以上内容仅仅是对本发明的构思所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的构思或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1