一种TOPCon光伏电池及其制备方法与流程

一种topcon光伏电池及其制备方法

技术领域

1.一种topcon光伏电池及其制备方法,属于光伏电池技术领域。

背景技术:

2.随着光伏电池研究的不断深入,各种不同结构的高效光伏电池结构应运而生,同时光伏电池转换效率逐渐接近理论极限。目前主流的商业化光伏电池为perc光伏电池,该电池结构对发射极及电池背面进行了钝化,采用局域背电极接触的方式降低了电极接触复合,对电池转换效率有一定的改善。然而电极与晶硅的接触区域仍然存在较高的复合率,且局域电极接触需要载流子通过二维输运才能被电极收集,造成横向输运电阻损耗,影响了电池转换效率的进一步提高。topcon结构光伏电池在背电极与体硅之间增加了一层超薄氧化层和掺杂的多晶硅层作为钝化接触层,降低了电极接触区域缺陷密度的同时,增强了载流子的选择性接触,降低了多数载流子和少数载流子之间的复合,同时避免了载流子横向输运的电阻损失,效率突破25%。据isfh(institute for solar energy research in hamelin)计算显示,topcon电池的理论极限效率为28.7%,预计未来几年将会迎来topcon电池的快速发展。

3.现有的topcon电池结构通常用sin

x

对n型区域表面进行钝化,用al2o3/sin

x

对p型区域表面进行钝化。目前的n型topcon电池结构中,正面硼扩散后采用al2o3/sin

x

对表面进行钝化,背面沉积sio2/poly-si钝化层后采用sin

x

对表面进行钝化。由于sin

x

和al2o3的晶格常数与si的晶格常数不同,sin

x

与si之间、al2o3与si之间均会存在一定的晶格失配,电池转换效率低。

技术实现要素:

4.本发明所要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种电池转换效率更高的topcon光伏电池及其制备方法。

5.本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种topcon光伏电池,其特征在于:以n型硅衬底,正面设置p型掺杂区,p型掺杂区的表面钝化结构为:沿着远离p型掺杂区的方向依次设置的sio2层、 al2o3层和sin

x

层;n型硅衬底的表面钝化结构为:沿着远离n型硅衬底的方向依次设置的sio2层、多晶硅层和sio2/sio

x

ny/sin

x

复合掺杂层。

6.上述topcon光伏电池中,在正面先沉积一层超薄的sio2层作为晶格过渡层,再沉积al2o3/sin

x

层作为钝化和减反层,以降低al2o3/si界面的界面态密度,减少载流子的复合。在背面沉积sio2/poly-si钝化接触层后,沉积sio2/sio

x

ny/sin

x

渐变层对表面进行钝化,在降低界面态密度的同时,保证了良好的钝化效果及表面保护功能。利用sio2作为在al2o3与si之间的晶格过渡层降低了界面态密度,减少载流子复合损失,同时不会影响al2o3对p型区域的场钝化效果。由于si的晶格常数为5.658,al2o3的晶格常数为4.761,这两种材料存在一定的晶格失配,使界面处的界面态密度增加,进而导致载流子的复合率增大,降低光伏电池转换效率。而sio2是氧原子直接与硅形成硅-氧键而形成的薄膜,与硅晶格具有很好的适配

性,且sio2晶格常数为4.914,与al2o3的晶格常数较为接近。因此,与si/ al2o3界面相比,sio2/al2o3界面具有更好的匹配性。当在al2o3与si之间增加sio2层作为过渡层之后,可以在一定程度上降低晶格失配程度,降低界面处的态密度,进而降低载流子复合损失。

7.sio2/sio

x

ny/sin

x

渐变层作为钝化结构,使si晶格与sin

x

晶格之间有一个晶格过渡,降低界面态密度,减少载流子复合损失。其中sio2与si晶格具有很好的匹配性,界面态密度小;sin

x

生长过程中逐渐从sio2过渡到sio

x

ny,再过渡到sin

x

,大大降低了sio2与sin

x

之间的晶格不匹配度,降低了界面载流子复合损失。

8.能够在保证光伏电池表面钝化效果的同时,最大限度降低对电池转换效率的影响,提高电池转换效率。

9.优选的,所述的n型硅衬底的钝化结构与p型掺杂区的钝化结构中的sio2层厚度均为1~2nm。控制工艺时间与工艺成本。

10.优选的,所述的al2o3层厚度为2~5nm。

11.在不影响器件电阻的情况下获得良好的钝化效果。

12.优选的,所述的sio2/sio

x

ny/sin

x

复合掺杂层厚度为60~100nm。保证对器件表面良好的钝化和保护作用。

13.优选的,层结构自正面到背面依次为sin

x

层、al2o3层、正面sio2层、p型掺杂区、n型硅衬底、反面sio2层、多晶硅层与sio2/sio

x

ny/sin

x

复合掺杂层。

14.一种上述topcon光伏电池的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:1)取n型硅衬底,用rca标准清洗法清洗,并制备金字塔绒面陷光结构;2)在金字塔陷光面硼扩散形成p型掺杂区;3)刻蚀去除侧面、正面和背面的bsg与pn结;4)热氧化n型硅衬底背面与p型掺杂区表面,获得sio2层;5)n型衬底背面sio2层用化学气相沉积法在表面沉积获得多晶硅层;6)刻蚀去除绕镀到正面及侧面的多晶硅层;7)正面用ald法沉积al2o3层,然后在al2o3层表面用化学气相沉积法沉积sinx层;8)背面化学沉积法沉积sio2/sio

x

ny/sin

x

复合掺杂层;其中,沉积过程具体沉积方法为:连续供气条件下,在0.5~3min内由上一成分的沉积气体逐渐切换为下一成分的沉积气体。

15.优选的,步骤5)所述的沉积获得多晶硅层后经过600~800℃退火。

16.优选的,所述的化学沉积法沉积sio2/sio

x

ny/sin

x

复合掺杂层采用源气体为sih4、nh3和n2o。

17.进一步优选的,所述的化学沉积法沉积sio2/sio

x

ny/sin

x

复合掺杂层包括以下步骤:最开始的0~10nm厚度的沉积过程源气体为sih4和n2o按体积比1:3;10~20nm厚度的沉积过程中源气体为sih4、n2o和nh3按体积比1:2:2;20nm后的厚度范围沉积过程中源气体采用sih4、n2o和nh3按体积比1:0:4。

18.采用渐变的气体流量,改变源气体中的成分,进而使多晶硅层表面形成掺杂的、渐变的sio2/sio

x

ny/sin

x

复合掺杂层,获得的sio2/sio

x

ny/sin

x

复合掺杂层使si晶格与sin

x

晶格之间有一个晶格过渡,降低界面态密度,减少载流子复合损失。其中sio2与si晶格具有很好的匹配性,界面态密度小;sin

x

生长过程中逐渐从sio2过渡到sio

x

ny,再过渡到sin

x

,大大

降低了sio2与sin

x

之间的晶格不匹配度,降低了界面载流子复合损失。

19.与现有技术相比,本发明所具有的有益效果是:在正面先沉积一层超薄的sio2层作为晶格过渡层,再沉积al2o3/sin

x

层作为钝化和减反层,以降低al2o3/si界面的界面态密度,减少载流子的复合。在背面沉积sio2/poly-si钝化接触层后,沉积sio2/sio

x

ny/sin

x

渐变层对表面进行钝化,在降低界面态密度的同时,保证了良好的钝化效果及表面保护功能。sio2/sio

x

ny/sin

x

渐变层作为钝化结构,使si晶格与sin

x

晶格之间有一个晶格过渡,降低界面态密度,减少载流子复合损失。其中sio2与si晶格具有很好的匹配性,界面态密度小;sin

x

生长过程中逐渐从sio2过渡到sio

x

ny,再过渡到sin

x

,大大降低了sio2与sin

x

之间的晶格不匹配度,降低了界面载流子复合损失。能够在保证光伏电池表面钝化效果的同时,最大限度降低对电池转换效率的影响,提高电池转换效率。

附图说明

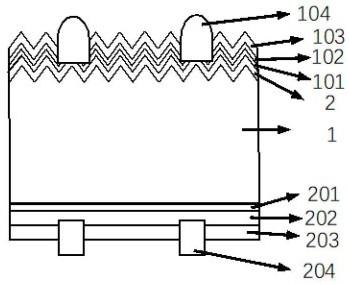

20.图1为实施例1中topcon光伏电池结示意图。

21.其中,1、n型硅衬底;2、p型掺杂区、101、正面sio2层;102、al2o3层;103、sin

x

层;104、正面电极;201、反面sio2层;202、多晶硅层;203、sio2/sio

x

ny/sin

x

复合掺杂层;204、背面电极。

具体实施方式

22.下面结合实施例对本发明作进一步说明,实施例1是本发明的最佳实施例。

实施例

23.一种topcon光伏电池及其制备方法,制备方法包括以下步骤:1)清洗制绒:取n型硅衬底1,用rca标准清洗法清洗,并制备金字塔绒面陷光结构。

24.2)硼扩散:在硅片金字塔陷光面进行硼扩散,在1050℃下扩散120min,形成p型掺杂区2;用脉冲激光器对扩散后的p型掺杂区2表面进行选择性重掺杂处理,形成重掺杂区。

25.3)刻蚀:用hf溶液去除背面及侧面的bsg,然后用碱性刻蚀剂去除背面和侧面的pn结,最后用hf溶液去除正面的bsg,清洗并吹干。

26.4)氧化层沉积:利用热氧化方法在n型硅衬底1背面与p型掺杂区2表面分别沉积沉积厚度约1~2nm的反面sio2层201与正面sio2层101;温度约为800℃,时间15min。

27.5)原位掺杂多晶硅:以sih4、ph3和n2为源气体,利用pecvd在n型衬底背面sio2上沉积掺杂多晶硅层202,射频功率为50w,温度为400℃,沉积40 min形成厚度约100nm的磷掺杂多晶硅层202,并于600~800℃退火。

28.6) 去绕镀:用碱性刻蚀液去除绕镀到正面及侧面的掺杂多晶硅层202,此时露出正面1~2nm sio2薄膜层。

29.7)正面钝化及减反:用三甲基铝和水分别作为al源和o源,用ald法沉积al2o3层102:150℃下沉积厚度约2~5nm的氧化铝薄膜。将硅片转移到pecvd环境中,通入sih4和nh3,流量比为1:5,在50w射频下沉积4min后逐渐改变流量比为1:10,沉积8min,形成厚度约为80nm的si3n4减反膜即sin

x

层103。

30.8)背面钝化:利用pecvd在步骤5)获得的多晶硅层202上沉积sio2/sio

x

ny/sin

x

复

合掺杂层203,厚度约60~100nm。源气体为sih4、nh3和n2o,靠近多晶硅层202时减少源气体中nh3的含量,使薄膜组分以sio2为主,厚度约5~10nm之后逐渐增加nh3含量,薄膜组分向sio

x

ny转变,约20~30nm后,减少源气体中n2o的含量,薄膜组分以sin

x

为主。具体操作为:最开始的5~10nm厚度的沉积过程源气体为体积比1:3的sih4和n2o;10~20nm厚度的沉积过程中,源气体用时1min逐渐切换为按体积比1:2:2的sih4、n2o和nh3;20nm后的厚度范围沉积过程中,源气体用时1min逐渐切换为按体积比1:0:4的sih4、n2o和nh3,切换源气体成分的过程是连续的,即逐渐增加所需气体的通量、逐渐减小对应气体的通量,能够在各层次形成渐变层,结合牢固的同时也能减小晶层匹配性。

31.9)电极金属化:在正面sin

x

层103之上丝网印刷电极浆料并退火使形成良好欧姆接触的正面电极104;在背面sio2/sio

x

ny/sin

x

复合掺杂层203之上丝网印刷电极浆料并退火使形成良好欧姆接触的背面电极204。

32.参照附图1:制备获得层结构自正面到背面依次为sin

x

层103、al2o3层102、正面sio2层101、p型掺杂区2、n型硅衬底1、反面sio2层201、多晶硅层202与sio2/sio

x

ny/sin

x

复合掺杂层203的topcon光伏电池。

33.各实施例中topcon光伏电池每个sio2层厚度、al2o3层102厚度和sio2/sio

x

ny/sin

x

复合掺杂层203厚度参见下表1。

34.表1 各层厚度。

35.对比例1一种topcon光伏电池及其制备方法,在实施例1的基础上,p型掺杂区2表面与al2o3层102之间不设置正面sio2层,其他条件与实施例1相同。

36.对比例2一种topcon光伏电池及其制备方法,在实施例1的基础上,不设置al2o3层102,其他条件与实施例1相同。

37.对比例3一种topcon光伏电池及其制备方法,在实施例1的基础上,sio2/sio

x

ny/sin

x

复合掺杂层203替换为沿着远离多晶硅层的方向依次设置的sio2层、sio

x

ny层、sin

x

层,具体操作为:实施例1步骤8)的基础上采用关闭气源,切换到对应气源通量后继续沉积。其他条件与实施例1相同。

38.对比例4一种topcon光伏电池及其制备方法,在实施例1的基础上,sio2/sio

x

ny/sin

x

复合掺杂层203替换为沿着远离多晶硅层的方向依次设置的sio2层、sin

x

层,其中sio2层采用热氧化的方式,在650℃下生长10min;然后将其转移到pecvd中进行sin

x

沉积,以sih4和nh3为源气体,流量比约为1:4,沉积30min。其他条件与实施列1相同。

39.性能测试对以上实施例与对比例制得的topcon光伏电池进行性能测试,检测其界面态密度、电池效率与复合电流。

40.界面态密度检测方法为准静态法,通过测试准静态下光伏电池的高-低频c-v曲线,并将其与理想界面的c-v曲线进行对比并计算出界面态密度。

41.复合电流检测方法为准稳态光电导(qsspc)技术,通过射频电感耦合得到样品中的光电压或者光电流,通过计算机软件处理可得到pn结的暗饱和电流密度。

42.电池效率(η)检测方法为:通过测试光伏电池的i-v曲线,计算光伏电池最大输出功率(pmax)与输入功率(pin)的比值,即:η= pmax/pin。

43.性能测试结果见下表2。

44.表2 性能测试结果。

45.根据表2测试结果,根据实施例1与对比例1对比结果可以看出,只有界面态密度更低才能有效提高电池效率,而通过p型掺杂区2表面与al2o3层102之间设置过渡层能够有效的降低界面态密度,获得较高的电池效率;根据对比例3、4,可以看出,特定结构的sio2/sio

x

ny/sin

x

复合掺杂层203能够有效的降低sio2与sin

x

之间的晶格不匹配度,降低了界面载流子复合损失。能够在保证光伏电池表面钝化效果的同时,最大限度降低对电池转换效率

的影响,提高电池转换效率。

46.以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非是对本发明作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1