发光二极管及发光装置的制作方法

1.本发明涉及半导体制造技术领域,特别涉及一种发光二极管及发光装置。

背景技术:

2.发光二极管(light emitting diode,简称led)为半导体发光元件,通常是由如gan、gaas、gap、gaasp等半导体制成,其核心是具有发光特性的pn结。led具有发光强度大、效率高、体积小、使用寿命长等优点,被认为是当前最具有潜力的光源之一。led已经广泛应用于照明、监控指挥、高清演播、高端影院、办公显示、会议交互、虚拟现实等领域。

3.在led结构中,常常使用氧化铟锡(ito)作为透明导电层,ito承担着电流横向扩展的功能。ito的面积越大,其电流横向扩散也越广,则单位时间内发光层发射的光子数也会越多,内量子效率(internal quantum efficiency,iqe)越高。目前的led芯片设计,基本都是以增大ito的面积,来增加量子阱的有效发光面积,进而增加led结构的最终出光。然而,实际出光是由外量子效率(external quantum efficiency,eqe)决定,发光层发射的光子若不能被有效取出,则iqe再高都无意义,所以若是增加的ito面积对光的遮光效果大过了电流横向扩散所带来的出光效果,则反而降低eqe。因此,如何提升led结构的eqe是本领域技术人员需要解决的技术难题。

技术实现要素:

4.本发明提供一种发光二极管,其包括半导体叠层、透明导电层、第一电极和第二电极。

5.半导体叠层具有相对的下表面和上表面,半导体叠层由下表面到上表面依次包括第一半导体层、发光层和第二半导体层。透明导电层位于第二半导体层之上。第一电极位于第一半导体层之上。第二电极位于透明导电层之上。从发光二极管的上方朝向半导体叠层俯视,半导体叠层具有一最短侧边,最短侧边的尺寸为x微米,透明导电层具有至少一个倒角部,倒角部的曲率半径范围为15~x/2微米。

6.本发明还提供一种发光二极管,其包括半导体叠层、透明导电层、第一电极和第二电极。

7.半导体叠层具有相对的下表面和上表面,半导体叠层由下表面到上表面依次包括第一半导体层、发光层和第二半导体层。透明导电层位于第二半导体层之上。第一电极位于第一半导体层之上。第二电极位于透明导电层之上。从发光二极管的上方朝向半导体叠层俯视,半导体叠层具有至少一个侧边和至少一个与侧边连接的倒角边,透明导电层具有至少一个侧壁和至少一个与侧壁连接的倒角部,透明导电层的侧壁和倒角部分别对应于半导体叠层的侧边和倒角边,倒角部的中间点到与其对应的倒角边的中间点的距离范围为2~150微米。

8.本发明还提供一种发光二极管,其包括半导体叠层、透明导电层、第一电极和第二电极。

9.半导体叠层具有相对的下表面和上表面,半导体叠层由下表面到上表面依次包括第一半导体层、发光层和第二半导体层。透明导电层位于第二半导体层之上。第一电极位于第一半导体层之上。第二电极位于透明导电层之上。从发光二极管的上方朝向半导体叠层俯视,半导体叠层具有二相邻侧边和一倒角边,透明导电层具有二相邻侧壁和一倒角部,倒角边的两端分别连接二相邻侧边,倒角部的两端分别连接二相邻侧壁,透明导电层的二相邻侧壁分别对应且平行于半导体叠层的二相邻侧边,倒角部的曲率半径大于倒角边的曲率半径。

10.在一些实施例中,半导体叠层具有至少一个倒角边,倒角部的曲率半径大于倒角边的曲率半径。

11.在一些实施例中,倒角部的曲率半径范围为30~200微米,倒角边的曲率半径范围为5~15微米。

12.在一些实施例中,从发光二极管的上方朝向半导体叠层俯视,半导体叠层具有四个侧边和四个倒角边,四个侧边和四个倒角边在一个环绕方向上依次定义为第一短边、第一倒角边、第一长边、第二倒角边、第二短边、第三倒角边、第二长边和第四倒角边,第一倒角边的曲率半径、第二倒角边的曲率半径、第三倒角边的曲率半径和第四倒角边的曲率半径均小于倒角部的曲率半径,x为第一短边的尺寸。

13.在一些实施例中,从发光二极管的上方朝向半导体叠层俯视,透明导电层具有四个侧壁和四个倒角部,四个侧壁和四个倒角部在环绕方向上依次定义为第一侧壁、第一倒角部、第二侧壁、第二倒角部、第三侧壁、第三倒角部、第四侧壁和第四倒角部,第一侧壁、第二侧壁、第三侧壁、第四侧壁、第一倒角部、第二倒角部、第三倒角部和第四倒角部分部对应于第一短边、第一长边、第二短边、第二长边、第一倒角边、第二倒角边、第三倒角边和第四倒角边,各倒角部的中间点到与其对应的倒角边的中间点的距离范围为2~150微米。

14.在一些实施例中,第四侧壁到第二长边的距离范围为2~30微米。

15.在一些实施例中,从发光二极管的上方朝向半导体叠层俯视,第二电极包括第一起始部与第一延伸部,第一起始部连接第一延伸部,第一延伸部自第一起始部朝向第一电极的方向延伸,第一延伸部沿延伸方向依次包括第一直线段、第一圆弧段以及第二直线段,第一圆弧段的曲率半径小于倒角部的曲率半径。

16.在一些实施例中,r1=r2+a,其中,r1是倒角部的曲率半径,r2是第一圆弧段的曲率半径,a的取值范围为90%b~110%b,b为第二直线段到第四侧壁的距离。

17.在一些实施例中,第一直线段的宽度和第二直线段的宽度均小于第一圆弧段的宽度。

18.在一些实施例中,从发光二极管的上方朝向半导体叠层俯视,透明导电层的至少90%的侧壁到第二电极的最短距离是相同的。

19.在一些实施例中,从发光二极管的上方朝向半导体叠层俯视,第二电极到同侧透明导电层的至少90%的侧壁的最短距离相同。

20.在一些实施例中,70≤x《300微米,倒角部的曲率半径介于15 ~ x/2-20微米。

21.在一些实施例中,x≥300微米,倒角部的曲率半径介于15~x/3+30微米。

22.本发明还提供一种发光装置,其采用上述任一实施例提供的发光二极管。

23.本发明一实施例提供的一种发光二极管及发光装置,通过对透明导电层的优化设

置,如扩大透明导电层的倒角部的曲率半径、或是倒角部的中间点到与其对应的倒角边的中间点的距离等方式,使得透明导电层的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是大于遮光所带来的负面出光效果,进而提升发光二极管的外量子效率,加强出光性能。

24.本发明的其它特征和有益效果将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。

附图说明

25.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

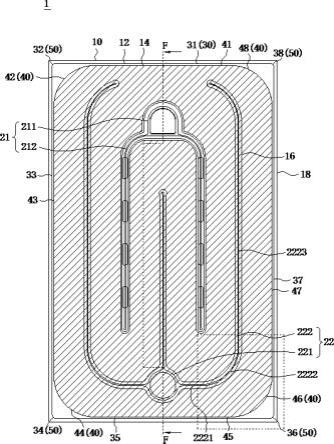

26.图1是传统的发光二极管的结构示意图;图2是图1的局部放大示意图;图3是本发明一实施例提供的发光二极管的俯视结构示意图;图4是图3的局部放大示意图;图5是本发明一实施例提供的发光二极管的剖面结构示意图;图6是本发明另一实施例提供的发光二极管的俯视结构示意图;图7是本发明另一实施例提供的发光二极管的俯视结构示意图;图8是本发明另一实施例提供的发光二极管的俯视结构示意图;图9是本发明另一实施例提供的发光二极管的俯视结构示意图;图10是本发明另一实施例提供的发光二极管的俯视结构示意图。

27.附图标记:1、2、3、4、5、6-发光二极管;10-衬底;12、72-半导体叠层;121-上表面;122-下表面;123-第一半导体层;124-发光层;125-第二半导体层;14-透明导电层;16-电流阻挡层;18-绝缘层;21-第一电极;211-第二起始部;212-第二延伸部;22-第二电极;221-第一起始部;222-第一延伸部;2221-第一直线段;2222-第一圆弧段;2223-第二直线段;30-最短侧边;31-第一短边;32-第一倒角边;33-第一长边;34-第二倒角边;35-第二短边;36-第三倒角边;37-第二长边;38-第四倒角边;40、71-倒角部;41-第一侧壁;42-第一倒角部;43-第二侧壁;44-第二倒角部;45-第三侧壁;46-第三倒角部;47-第四侧壁;48-第四倒角部;50、73-倒角边;70-ito;l1-倒角部的中间点到倒角边的中间点的距离;l2-第四侧壁到第二长边的距离;l3-第二直线段到第四侧壁的距离;l4-左侧距离;l5-右侧距离。

具体实施方式

28.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例;下面所描述的本发明不同实施方式中所设计的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合;基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

29.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“横向”、“上”、“下”、“左”、“右”、“垂直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或组件必须具有特定的方位、或以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。另外,术语“包括”及其任何变形,皆为“至少包含”的意思。

30.请参阅图3、图4和图5,图3是本发明一实施例提供的发光二极管1的俯视结构示意图,图4是图3的局部放大示意图,图5是本发明一实施例提供的发光二极管1的剖面结构示意图。图5是沿图3的截取线f-f截取的纵向剖面示意图。本发明的一实施例提供一种发光二极管1。如图中所示,发光二极管1可以包括半导体叠层12、透明导电层14、第一电极21和第二电极22。需要说明的是,为明确透明导电层14的形状,图中的透明导电层14以填充图案示出。

31.半导体叠层12设置在衬底10上。衬底10可以是绝缘衬底,优选的,衬底10可以是以透明材料或半透明材料所制成。在图示实施例中,衬底10为蓝宝石衬底。在一些实施例中,衬底10可以是图形化的蓝宝石衬底,但本案不限于此。衬底10亦可以是以导电材料或者半导体材料所制成的。例如:衬底10材料可以包括碳化硅、硅、镁铝氧化物、氧化镁、锂铝氧化物、铝镓氧化物及氮化镓中的至少一种。

32.半导体叠层12具有相对的下表面122和上表面121,半导体叠层12由下表面122到上表面121依次包括第一半导体层123、发光层124和第二半导体层125。即发光层124位于第一半导体层123和第二半导体层125之间。第一半导体层123的部分上表面未被发光层124覆盖,形成了台面(mesa),台面处主要用于设置电极。

33.第一半导体层123可以为n型半导体层,在电源作用下可以向发光层124提供电子。在一些实施例中,第一半导体层123包括n型掺杂的氮化物层。n型掺杂的氮化物层可包括一个或多个iv族元素的n型杂质。n型杂质可以包括si、ge、sn中的一种或其组合。在一些实施例中,在n型半导体层与衬底10之间还可以设置缓冲层,以减轻衬底10与n型半导体层之间的晶格失配。缓冲层可包括非故意掺杂的aln层(undroped aln,简称:u-aln)或者是非故意掺杂的algan层(undroped algan,简称:u-algan)。n型半导体层还可以是通过粘结层与衬底10进行连结。

34.发光层124可以为量子阱结构(quantum well,简称qw)。在一些实施例中,发光层124也可以为多重量子阱结构(multiple quantum well,简称mqw),其中多重量子阱结构包括以重复的方式交替设置的多个量子阱层(well)和多个量子阻障层(barrier),例如可以是gan/algan、inalgan/inalgan或ingan/algan的多量子阱结构。此外,发光层124内的阱层的组成以及厚度决定生成的光的波长。为了提高发光层124的发光效率,可通过在发光层124中改变量子阱的深度、成对的量子阱和量子势垒的层数、厚度和/或其它特征来实现。

35.第二半导体层125可以为p型半导体层,在电源作用下可以向发光层124提供空穴。在一些实施例中,第二半导体层125包括p型掺杂的氮化物层。p型掺杂的氮化物层可包括一个或多个ii族元素的p型杂质。p型杂质可以包括mg、zn、be中的一种或其组合。第二半导体

层125可以是单层结构,也可以是多层结构,该多层结构具有不同的组成。此外,半导体叠层12的设置不限于此,可以是依据实际需求来选择其它种类的半导体叠层12。

36.透明导电层14位于第二半导体层125之上,用于引导电流从上方电极更为均匀地注入到第二半导体层125内,起到电流扩展的效果。作为示例,透明导电材料可包含铟锡氧化物(indium tin oxide,ito)、锌铟氧化物(indium zinc oxide,izo)、氧化铟(indium oxide,ino)、氧化锡(tin oxide,sno)、镉锡氧化物(cadmium tin oxide,cto)、锡锑氧化物(antimony tin oxide,ato)、铝锌氧化物(aluminum zinc oxide,azo)、锌锡氧化物(zinc tin oxide,zto)、氧化锌掺杂镓(gallium doped zinc oxide,gzo)、氧化铟掺杂钨(tungsten doped indium oxide,iwo)或者氧化锌(zinc oxide,zno),但本公开实施例并非以此为限。

37.第一电极21位于第一半导体层123之上。第一电极21可以是由金属材料制成,其可以为单层金属结构、双层金属结构或多层金属结构,例如:ti/al、ti/al/ti/au、ti/al/ni/au、v/al/pt/au等金属叠层结构。在一些实施例中,第一电极21可以直接形成于第一半导体层123的台面上,与第一半导体层123之间形成良好的欧姆接触。

38.第二电极22位于透明导电层14之上。第二电极22可以是由金属材料制成,第二电极22可以是跟第一电极21为相同或相近似的材料组成,第二电极22也可以是采用跟第一电极21不同的材料组成。

39.从发光二极管1的上方朝向半导体叠层12俯视来看,半导体叠层12具有一个最短侧边30,透明导电层14具有至少一个倒角部40,半导体叠层12具有至少一个倒角边50。该最短侧边30的尺寸定义为x,倒角部40的曲率半径范围为15~x/2。倒角部40的曲率半径大于倒角边50的曲率半径。通过扩大透明导电层14的倒角部40的曲率半径的方式,使得透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是大于遮光所带来的负面出光效果,进而提升发光二极管1的eqe,加强出光性能。

40.反观,图1和图2所示传统的发光二极管,其ito70是尽可能做成更大面积的ito70,因此ito70的倒角部71的曲率半径是等于或者小于半导体叠层72的倒角边73的曲率半径。而本实施例相较于传统图1和图2所示的发光二极管而言,是增大倒角部40的曲率半径,相当于将传统发光二极管的ito角落挖空一部分,挖空部分的ito的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是小于遮光所带来的负面出光效果,挖空掉该部分的ito后,反而可以提升发光二极管1的eqe,加强出光性能。为进一步保证透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是大于遮光所带来的负面出光效果,优选地,倒角部40的曲率半径范围为30~200微米,倒角边50的曲率半径范围为5~15微米。因为增大透明导电层14的倒角部40的曲率半径的同时,还是会损失掉这一部分的透明导电层14面积,因此,当曲率半径过大时,挖空处的透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果反而小于遮光所带来的负面出光效果,因此需要限定倒角部40的曲率半径,具体来说当倒角部40的曲率半径范围处于30~200微米时,对于提升发光二极管1的外量子效率效果更佳。同时,因为增大半导体叠层12的倒角边50的曲率半径的同时,会减少第二半导体层125的面积,同时会减少第二半导体层125侧壁的出光面,从而减少出光性能。因此当倒角边50的曲率半径范围为5~15微米时,对于提升发光二极管1的外量子效率效果更佳。

41.在一些实施例中,如图3和图4所示,从发光二极管1的上方朝向半导体叠层12俯

视,半导体叠层12具有四个侧边和四个倒角边50。四个侧边和四个倒角边50在一个环绕方向(沿逆时针方向)上依次定义为第一短边31、第一倒角边32、第一长边33、第二倒角边34、第二短边35、第三倒角边36、第二长边37和第四倒角边38。第一倒角边32的曲率半径、第二倒角边34的曲率半径、第三倒角边36的曲率半径和第四倒角边38的曲率半径均小于倒角部40的曲率半径。第一短边31是半导体叠层12的最短侧边30,则x是第一短边31的尺寸。

42.从发光二极管1的上方朝向半导体叠层12俯视,透明导电层14具有四个侧壁和四个倒角部40。四个侧壁和四个倒角部40在环绕方向(沿逆时针方向)上依次定义为第一侧壁41、第一倒角部42、第二侧壁、第二倒角部44、第三侧壁45、第三倒角部46、第四侧壁47和第四倒角部48。第一侧壁41、第二侧壁、第三侧壁45、第四侧壁47、第一倒角部42、第二倒角部44、第三倒角部46和第四倒角部48分部对应于第一短边31、第一长边33、第二短边35、第二长边37、第一倒角边32、第二倒角边34、第三倒角边36和第四倒角边38。各倒角部40的中间点到与其对应的倒角边50的中间点的距离l1范围为2~150微米,如10~115微米、20~90微米。通过增大倒角部40的中间点到与其对应的倒角边50的中间点的距离l1的方式,使得透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是大于遮光所带来的负面出光效果,进而提升发光二极管1的eqe,加强出光性能。

43.为进一步保证透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是大于遮光所带来的负面出光效果,优选地,第四侧壁47到第二长边37的距离l2范围为2~30微米,如2~20微米。

44.在一些实施例中,如图3和图4所示,从发光二极管1的上方朝向半导体叠层12俯视,第二电极22包括第一起始部221与第一延伸部222,第一电极21包括第二起始部211与第二延伸部212。第一起始部221连接第一延伸部222,第一延伸部222自第一起始部221朝向第一电极21的方向延伸;第二起始部211连接第二延伸部212,第二延伸部212自第二起始部211朝向第二电极22的方向延伸,使得电流均匀扩散。第一延伸部222沿延伸方向依次包括第一直线段2221、第一圆弧段2222以及第二直线段2223,第一圆弧段2222的曲率半径小于倒角部40的曲率半径。r1=r2+a,其中,r1是倒角部40的曲率半径,r2是第一圆弧段2222的曲率半径,a的取值范围为90%b~110%b,b为第二直线段2223到第四侧壁47的距离l3,借此设置,使得透明导电层14的倒角部40能够与第二电极22的第一圆弧段2222的距离相对一致,使得透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是大于遮光所带来的负面出光效果,进而提升发光二极管1的eqe,加强出光性能。

45.考虑到连接处的载流子浓度较高,在一些实施例中,第一直线段2221的宽度和第二直线段2223的宽度均小于第一圆弧段2222的宽度。也就是说,第一延伸部222拐弯处是相对加宽的。此处第二电极22加宽相当于加大载流子通道,可提升发光二极管1的eos性能,减少大电流烧伤几率。

46.在一些实施例中,最短侧边30的尺寸x的范围为70≤x《300微米,则倒角部40的曲率半径介于15 ~ x/2-20微米。例如,x=200微米,则倒角部40的曲率半径介于15~80微米。在一些实施例中,最短侧边30的尺寸x≥300微米,倒角部40的曲率半径介于15~x/3+30微米。例如,x=600微米,则倒角部40的曲率半径介于100~180微米。通过倒角部40的曲率半径范围随着最短侧边30的尺寸x变化而适应变化,来使得透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是大于遮光所带来的负面出光效果,进而提升发光二极管1的eqe,加强

出光性能。

47.需要说明的是,在一些实施例中,当x《70微米的情况下,透明导电层14的面积则是尽可能的越大越好,可以不再考虑遮光所带来的负面出光效果。

48.在一些实施例中,发光二极管1还可以包括绝缘层18和电流阻挡层16。

49.电流阻挡层16位于透明导电层14和第二半导体层125之间,用于阻挡电流由上方电极垂直流入第二半导体层125,以进一步提升发光二极管1的光电性能。

50.绝缘层18覆盖半导体叠层12的侧壁和部分上表面121以及部分的透明导电层14。第一电极21和第二电极22也被绝缘层18所包覆,且绝缘层18具有开口,以露出第一电极21和第二电极22,便于后续焊线连接电极使用。绝缘层18根据涉及的位置具有不同的功效,例如覆盖外延层侧壁用于防止导电材料泄露而致使第一半导体层123和第二半导体层125电连通,减少发光二极管1芯片的短路异常,但本公开实施例并非以此为限。

51.绝缘层18的材料包含非导电材料。非导电材料优选地为无机材料或是介电材料。无机材料包含硅胶(silicone)或玻璃(glass)。介电材料包含氧化铝(alo)、氮化硅(sinx)、氧化硅(siox)、氧化钛(tiox)、或氟化镁(mgfx)可以是电绝缘材料。例如,绝缘层18可以是二氧化硅、氮化硅、氧化钛、氧化钽、氧化铌、钛酸钡或者其组合,其组合例如可以是两种材料重复堆叠形成的布拉格反射镜(dbr)。

52.请再次参阅图3、图4和图5,为使得透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是大于遮光所带来的负面出光效果,提升发光二极管1的eqe,还可以是通过增大倒角部40的中间点到与其对应的倒角边50的中间点的距离的方式。具体来说,从发光二极管1的上方朝向半导体叠层12俯视,半导体叠层12具有至少一个侧边和至少一个与该侧边连接的倒角边50,透明导电层14具有至少一个侧壁和至少一个与该侧壁连接的倒角部40。该侧边可以是指第一短边31、第一长边33、第二短边35或第二长边37,该倒角边50可以是指第一倒角边32、第二倒角边34、第三倒角边36或第四倒角边38。不过本案不限于此,在其他实施例中,只要是相互连接的一组倒角边和侧边都可以。该侧壁可以是指第一侧壁41、第二侧壁、第三侧壁45或第四侧壁47,该倒角部40可以是指第一倒角部42、第二倒角部44、第三倒角部46或第四倒角部48。不过本案不限于此,在其他实施例中,只要是相互连接的一组倒角部40和侧壁都可以。透明导电层14的侧壁和倒角部40分别对应于半导体叠层12的侧边和倒角边50。倒角部40的中间点到与其对应的倒角边50的中间点的距离l1范围为2~150微米,如10~115微米、20~90微米等。通过增大倒角部40的中间点到与其对应的倒角边50的中间点的距离l1的方式,使得透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是大于遮光所带来的负面出光效果,进而提升发光二极管1的eqe,加强出光性能。

53.反观,图1和图2所示传统的发光二极管,其ito70是尽可能做成更大面积的ito70,因此ito70倒角部71的中间点到与其对应的倒角边72的中间点的距离是比较短的。而本实施例相较于传统图1和图2所示的发光二极管而言,是增大倒角部40的中间点到与其对应的倒角边50的中间点的距离,相当于将传统发光二极管的ito角落挖空一部分,挖空部分的ito的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是小于遮光所带来的负面出光效果,挖空掉该部分的ito后,反而可以提升发光二极管1的eqe,加强出光性能。

54.如图3和图4所示,从发光二极管1的上方朝向半导体叠层12俯视,半导体叠层12具有四个侧边和四个倒角边50。四个侧边和四个倒角边50在一个环绕方向(沿逆时针方向)上

依次定义为第一短边31、第一倒角边32、第一长边33、第二倒角边34、第二短边35、第三倒角边36、第二长边37和第四倒角边38。透明导电层14具有四个侧壁和四个倒角部40,四个侧壁和四个倒角部40在环绕方向(沿逆时针方向)上依次定义为第一侧壁41、第一倒角部42、第二侧壁、第二倒角部44、第三侧壁45、第三倒角部46、第四侧壁47和第四倒角部48。第一侧壁41、第二侧壁、第三侧壁45、第四侧壁47、第一倒角部42、第二倒角部44、第三倒角部46、第四倒角部48分部对应于第一短边31、第一长边33、第二短边35、第二长边37、第一倒角边32、第二倒角边34、第三倒角边36、第四倒角边38。各倒角部40的曲率半径大于与其对应的倒角边50的曲率半径,以进一步使得透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是大于遮光所带来的负面出光效果,提升发光二极管1的eqe。

55.为进一步保证透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是大于遮光所带来的负面出光效果,优选地,第四侧壁47到第二长边37的距离l2范围为2~30微米,如2~20微米。

56.为进一步保证透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是大于遮光所带来的负面出光效果,优选地,各倒角部40(第一倒角部42、第二倒角部44、第三倒角部46、第四倒角部48)的曲率半径范围为30~200微米,各倒角边50(第一倒角边32、第二倒角边34、第三倒角边36、第四倒角边38)的曲率半径范围为5~15微米。

57.请再次参阅图3、图4和图5,为使得透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是大于遮光所带来的负面出光效果,提升发光二极管1的eqe,还可以是通过倒角部40的曲率半径大于倒角边50的曲率半径的方式。具体来说,从发光二极管1的上方朝向半导体叠层12俯视,半导体叠层12具有二个相邻侧边和一个倒角边50,透明导电层14具有二个相邻侧壁和一个倒角部40。倒角边50的两端分别连接二个相邻侧边,倒角部40的两端分别连接二个相邻侧壁,透明导电层14的二相邻侧壁分别对应且平行于半导体叠层12的二相邻侧边,倒角部40的曲率半径大于倒角边50的曲率半径。

58.二个相邻侧边和一个倒角边50的组合例如可以是第一短边31、第一长边33和第一倒角边32、或是第一长边33、第二短边35和第二倒角边34等组合形式。二个相邻侧壁和一个倒角部40的组合例如是第一侧壁41、第二侧壁和第一倒角部42、或是第二侧壁、第三侧壁45和第二倒角部44等组合形式。

59.为进一步保证透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是大于遮光所带来的负面出光效果,优选地,倒角部40的曲率半径范围为30~200微米,倒角边50的曲率半径范围为5~15微米。

60.考虑到远离第二电极22的透明导电层14部分,其遮光所带来的负面出光效果大于电流横向扩散能力所带来的有益出光效果,因此可以让透明导电层14尽可能沿着第二电极22的轮廓进行相对一致的扩展。也就是说,从发光二极管1的上方朝向半导体叠层12俯视,透明导电层14的至少90%的侧壁到第二电极22的最短距离是相同的。

61.在一些实施例中,如图6所示,相较于图3所示的发光二极管1而言,本实施例的发光二极管2是将第一电极21上方的透明导电层14挖空(也就是将第一电极21远离第一起始部221一侧的透明导电层14挖空),该挖空部分的透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是小于遮光所带来的负面出光效果,挖空掉该部分的透明导电层14后,反而可以提升发光二极管2的eqe,加强出光性能。挖空之后,则透明导电层14的至少90%的侧

壁到第二电极22的最短距离是相同的。

62.在一些实施例中,如图7所示,相较于图3所示的发光二极管1而言,本实施例的发光二极管3是将第一电极21下方的透明导电层14挖空(也就是将第一电极21靠近第一起始部221一侧的透明导电层14挖空),该挖空部分的透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是小于遮光所带来的负面出光效果,挖空掉该部分的透明导电层14后,反而可以提升发光二极管3的eqe,加强出光性能。挖空之后,则透明导电层14的至少90%的侧壁到第二电极22的最短距离是相同的。

63.在一些实施例中,如图8所示,相较于图3所示的发光二极管1而言,本实施例的发光二极管4是将第一电极21的上方与下方的透明导电层14均挖空,该挖空部分的透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是小于遮光所带来的负面出光效果,挖空掉该部分的透明导电层14后,反而可以提升发光二极管4的eqe,加强出光性能。挖空之后,则透明导电层14的几乎100%的侧壁到第二电极22的最短距离是相同的。

64.请参阅图9,图9是本发明另一实施例提供的发光二极管5的俯视结构示意图。相较于图3所示的发光二极管1而言,本实施例的发光二极管5的不同之处主要在于:第一电极21和第二电极22的延伸形状不同,第一电极21的布设位置不同,俯视来看,该第一电极21是位于第二半导体层125之外,而图3所示的第一电极21则是被第二半导体层125完全围住。

65.请参阅图10,图10是本发明另一实施例提供的发光二极管6的俯视结构示意图。相较于图3所示的发光二极管1而言,本实施例的发光二极管6的不同之处主要在于:第一电极21和第二电极22的延伸形状不同,第一电极21的布设位置不同,俯视来看,该第一电极21是位于第二半导体层125之外,而图3所示的第一电极21则是被第二半导体层125完全围住。

66.本实施例的第一电极21和第二电极22总共延伸出3个finger部,因此更适用于x是小尺寸情况下的倒角部40的曲率半径范围,例如70≤x《300微米,倒角部40的曲率半径介于15 ~ x/2-20微米。反观图3至图8所示的二极管是5个finger部,因此更适用于x是大尺寸情况下的倒角部40的曲率半径范围,例如x≥300微米,倒角部40的曲率半径介于15~x/3+30微米。图9的二极管是2个finger部,因此更适用于x是小尺寸情况下的倒角部40的曲率半径范围,例如70≤x《300微米,倒角部40的曲率半径介于15 ~ x/2-20微米。

67.在一些实施例中,从发光二极管6的上方朝向半导体叠层俯视,第二电极22到同侧的透明导电层14的至少90%的侧壁的最短距离相同。以图10所示的发光二极管6来说,第二电极22的第一延伸部222到其左边(左边同侧)的透明导电层14的距离为左侧距离l4,且至少90%部分的左侧距离l4是相同的;第二电极22的第一延伸部222到其右边(右边同侧)的透明导电层14的距离为右侧距离l5,且至少90%部分的右侧距离l5是相同的。而在一些情况下,左侧距离l4和右侧距离l5可以是不相同的,这是因为靠近第一电极21部分的透明导电层14(如图10中l4部分的透明导电层14)与第二半导体层125的距离更小,远离第一电极21部分的透明导电层14(如图10中l5部分的透明导电层14)与第二半导体层125的距离更大,导致左侧距离l4和右侧距离l5是不相同的,从而使得透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是大于遮光所带来的负面出光效果。

68.本发明还提供一种发光装置,其采用上述任一实施例提供的发光二极管1、2、3、4、5、6。发光二极管1、2、3、4、5、6的尺寸可以是micro led、mini led或常规led。发光二极管1、2、3、4、5、6可应用于背光显示或者rgb显示屏,小尺寸的倒装发光二极管1、2、3、4、5、6可以

数百颗或者数千颗或者数万颗的数量集成式的安装在应用基板或者封装基板上,形成背光显示装置或者rgb显示装置的发光光源部分。

69.前述的倒角部40与倒角边50可以是一个圆弧。本案既可以适用于正装结构的二极管,也可以适用于倒装结构的二极管。补充说明的是,由于光刻胶的差异等因素的影响,本发明表述的线并非一定是完全笔直的直线,亦包含了在实施制作中可能会出现直线边略微鼓起或弯曲等状态的情形;本发明表述的弧形并非一定是一个圆上的弧形,亦包含了在实施制作中可能会出现弧形边略微鼓起或弯曲等状态的情形。本案表述的相等是从广义上理解的(并非是完全一丝一毫不差的相等),例如允许存在0.1微米以内的误差,例如距离1微米和距离1.1微米,这也属于本案所说的距离相等。

70.综上所述,本发明一实施例提供的一种发光二极管1、2、3、4、5、6及发光装置,通过对透明导电层14的优化设置,如扩大透明导电层14的倒角部40的曲率半径、或是倒角部40的中间点到与其对应的倒角边50的中间点的距离l1等方式,使得透明导电层14的电流横向扩散能力所带来的有益出光效果是大于遮光所带来的负面出光效果,进而提升发光二极管1、2、3、4、5、6的eqe,加强出光性能。

71.另外,本领域技术人员应当理解,尽管现有技术中存在许多问题,但是,本发明的每个实施例或技术方案可以仅在一个或几个方面进行改进,而不必同时解决现有技术中或者背景技术中列出的全部技术问题。本领域技术人员应当理解,对于一个权利要求中没有提到的内容不应当作为对于该权利要求的限制。

72.最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1