可智能识别的电池装置及充电设备的制作方法

1.本实用新型涉及电池与电池充电技术领域,尤其涉及一种可智能识别的电池装置,以及与之配合的一种充电设备。

背景技术:

2.在无线电控制(rc)模型产业内,由于rc模型设备种类繁多,因而匹配的可再充电电池的类型非常多,如电池单体数量类型、电池尺寸规格、电池容量规格,电池化学类型等等。为此,市场上推出了可兼容不同类型电池的充电设备。然而,用户在充电操作时,需要在充电设备的操作界面上选择与当前待充电电池一致的电池单体数量和电池化学类型等信息,充电设备才能根据信息调节至相对应的充电模式。

3.现有技术中,即使对充电设备操作界面进行简化,用户仍需对不同选项进行选择后,电池方可进入充电状态。尤其是,用户可能会做出错误操作,譬如选择的电池化学特性不匹配,这造成充电后电池无法使用、电池寿命减短、电池损坏等严重后果。为了实现充电设备自动识别电池特性,现有技术采取的一种解决方案,是使用电池管理系统(bms)。电池管理系统设置在电池内,并具有评估电池电荷状态、动态监测工作状态和平衡单体电池等多种功能。这些电池成本较高、功能繁杂和结构设计受限,不能适应电池形状结构往往具有多样性的模型市场。现有技术的另一种解决方案,采取电池设置印制标签和终端摄像的方式获取电池信息,又或者采取电池设置射频标签并在充电设备的射频识别模块的方式获取电池。该方案也需要同时对电池和充电系统进行升级,而且识别的过程仍然需要用户进行一定的操作。

技术实现要素:

4.为了克服现有技术存在的电池充电操作繁杂的问题,本实用新型提供了一种可智能识别的电池装置,以及与之配合的一种充电设备,可实现利用简单的结构在电池进行充电接插时将电池的参数信息提供给充电设备,从而实现自动识别电池并选择相应充电模式。

5.为了实现上述目的,本实用新型采用如下的技术方案:

6.在第一方面,本实用新型提供了一种可智能识别的电池装置,包括电池本体、第一连接器和存储器,所述第一连接器包括第一基座和设置在第一基座上的第一端子与第二端子,所述第一端子被配置为当第一连接器接入充电设备时将电池本体电连接于充电设备,所述存储器储存有关于该电池本体的至少一个参量信息,所述第二端子被配置为当第一连接器接入充电设备时将存储器电连接于充电设备,以对充电设备提供参量信息。

7.上述电池装置优选有,所述存储器包括第一引脚和第二引脚,所述第一引脚与第二端子电连接,所述第二引脚与电池本体的负极电连接。

8.上述电池装置优选有,所述第一端子通过导线连接与电池本体,所述第二引脚通过第一端子与电池本体的负极电连接。

9.上述电池装置优选有,所述第一基座内部设置有空腔,所述存储器固定设置于所述空腔内。

10.上述电池装置优选有,所述电池本体设置有封装结构,所述存储器固定设置于封装结构内。

11.上述电池装置优选有,所述电池本体设置有电连接于电池本体的第一连接器,所述第一连接器后端设置有接插口,所述接插口与第一连接器接插配合,并使第一端子与第一连接器电连接。

12.上述电池装置优选有,所述电池本体由至少两个电池单体相串联构成;所述电池本体包括从电池本体正负极引出的功率连接端,以及从各个电池单体的节点引出的多个平衡连接端,所述第一端子一一对应电连接于平衡连接端。

13.上述电池装置优选有,所述第一端子包括设置在第一基座前端的阳性接插结构,所述第二端子设置于第一基座并且在接插方向上位于阳性接插结构的后侧,以使第一端子能无阻碍地插入与之配合的另一接插部件。

14.上述电池装置优选有,所述第一端子还包括设置在阳性接插结构的端子孔内的第一接触件,所述第二端子包括设置在第一基座侧部的端子孔内的第二接触件,各所述端子孔朝向相同,所述第二接触件的前端在接插方向上不延伸出阳性接插结构的后端。

15.在第二方面,本实用新型提供了一种充电设备,用于智能识别上述电池装置,包括充电电路、处理器和第二连接器,所述第二连接器包括第三端子和第四端子,所述第三端子电连接于充电电路,并被配置为当第一连接器与第二连接器相接插时与第一端子电连接,所述第四端子电连接于处理器,并被配置为当第一连接器与第二连接器相接插时与第二端子电连接。

16.与现有技术相比,本实用新型有益效果如下:

17.本实用新型在电池装置上配置了存储器,以及在用于连接充电设备的第一连接器上配置了第二端子,而第二端子连接于存储器,以使得第一连接器接入充电设备时,将该电池的参量信息提供给充电设备。由此可见,本实用新型的电池装置可实现当电池进行充电连接操作时,自动将信息提供给充电设备并自动选取充电模式,从而免除用户手动设置参量信息的繁琐操作,避免了错误设置所导致的对电池的损害,并提升用户使用电池的体验。

18.下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

附图说明

19.图1本实用新型实施例的可智能识别的电池装置的结构示意图。

20.图2本实用新型的第一实施例的可智能识别的电池装置的电路结构示意图。

21.图3本实用新型的第一实施例的充电设备的电路结构示意图。

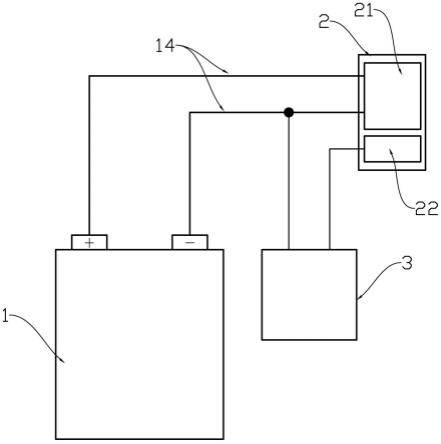

22.图4本实用新型的第一实施例的电池装置与充电设备组合的电路结构示意图。

23.图5本实用新型的第一实施例中第一连接器和第二连接器接插结构示意图。

24.图6本实用新型的第二实施例中可智能识别的电池装置的结构示意图。

25.图7本实用新型的第三实施例中可智能识别的电池装置的结构示意图。

26.附图标记:1、电池本体;11、电池单体;12、功率连接端;13、平衡连接端;14、导线;15、功率连接器;2、第一连接器;21、第一端子;22、第二端子;23、第一接触件;24、第二接触

件;25、第一基座;3、存储器;31、第一引脚;32、第二引脚;4、充电电路;41、处理器;5、第二连接器;51、第三端子;52、第四端子;53、第三接触件;54、第四接触件;55、第二基座;7、第三连接器。

具体实施方式

27.为更好的说明本实用新型的目的、技术方案和优点,下面结合附图和实施例对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不作为限制本实用新型的范围。

28.如图1所示,根据本实用新型的实施例是一种可智能识别的电池装置,其包括电池本体1、存储器3和第一连接器2。电池本体1具有引出端,如正极端和负极端。存储器3也具有引出端,如数据端和接地端。第一连接器2设置有第一端子21和第二端子22。其中,第一端子21电连接于电池本体1的每个引出端,并且在第一连接器2接入至对应充电设备时,第一端子21可将电池本体1与充电设备电连接在一起,使得充电设备对电池本体1提供充电功率。同时,第二端子22至少电连接于存储器3的数据端,并且在第一连接器2接入充电设备进行充电时,第二端子22可将存储器3与充电设备电连接在一起。存储器3存储有关电池本体1的至少一个参量信息,通过第二端子22可将参量信息提供给充电设备。参量信息可以是相关于电池的唯一识别码参量信息、电池容量、单体数量或电池化学类型等。充电设备根据获取参量信息可自动地选择相对应的充电模式,从而免除用户对充电设备设置的操作。

29.配合于本实施例的一种可智能识别的电池装置,如图3所示,根据本实用新型的实施例是一种充电设备,其充电电路4、处理器41和第二连接器5。充电电路4具有引出端,如充电正极和充电负极。处理器41具有引出端,如读取端。第二连接器5设置有第三端子51和第四端子52。其中,第三端子51电连接于充电电路4中的各引出端。在第一连接器2和第二连接器5配合接插时,第三端子51和第一端子21将一一对应地导电连接在一起,使得充电设备对电池本体1提供充电功率。同时,第四端子52电连接于处理器41的读取端,在第一连接器2和第二连接器5配合接插时,在第四端子52和第二端子22将一一对应地导电连接在一起,处理器41将从存储器3中获取待充电的电池本体1的参数信息,并以相对应的工作模式控制充电电路4的运行。

30.由此可见,本实施例的电池装置可实现在电池进行充电连接操作时,可自动将信息提供给充电设备并自动选取充电模式,从而免除用户手动设置参量信息的繁琐操作,避免了错误设置所导致的对电池的损害,并提升用户使用电池的体验;同时,相较于bms的充电电池,本实施例的结构更为简单,配置更为灵活,能适应和兼容跟踪类型的电池。而相较于采用识别标签的充电电池,则本实施例的操作过程更为方便,而且兼容性更好。

31.参考图2,是依照本实用新型第一实施例的电池装置,其包括电池本体1、存储器3、功率连接器15和第一连接器2。具体地,电池本体1由三个电池单体11串联构成,具有由电池本体1的正极和负极引出的两个功率连接端12,以及具有由每个电池单体11的节点引出的四个平衡连接端13。功率连接器15通过导线14连接于每个功率连接端12。第一连接器2设置有第一基座25,以及设置在第一基座25上的第一端子21和第二端子22。第一端子21设置有四个第一接触件23,每个第一接触件23一一对应地通过第一连接器2后端的导线14电连接于各个平衡连接端13,并且在充电时将每个电池单体11的节点连通至充电设备,以实现平

衡充电。第二端子22设置有第二接触件24,第二接触件24电连接于存储器3,并用于在第一连接器2接入充电设备进行充电时,将存储器3与充电设备电连接在一起。

32.继续参考图2,根据第一实施例具体有,存储器3具有用作传输数据的第一引脚31,即data端;存储器3还具有用于回路接地的第二引脚32,即gnd端。第二端子22设置有一个第二接触件24,该第二接触件24电连接于存储器3的第一引脚31。存储器3的第二引脚32电连接于标记为“1(-)”的第一接触件23,该第一接触件23电连接于电池本体1负极的节点,以此存储器3的第二引脚32与电池本体1的负极电连接。在电池装置充电连接时,存储器3的第一引脚31将连接至处理器41,而处理器41和电池本体1的负极[标记为“1(-)”的第一接触件]是共地的,因此存储器3的第二引脚32可通过第一端子21实现与处理器41电连接,并形成参量信息传递的回路,继而达到节省连接器的端子设置数量,并减少连接器尺寸的目的。

[0033]

可以理解的是,根据本实用新型的其他实施例,存储器3可以具有更多的引出端,部分引出端作为编程端口而无需连接,而部分引出端(如具有电源端)需要与充电设备进行连接方可运行,因此第二端子22可配合地设置多个第二接触件24,以满足要求。根据本实用新型的其他实施例,第二端子22还可以设置两个第二接触件24,以将存储器3的data端和gnd端连接到充电设备。

[0034]

参考图3,依照本实用新型第一实施例的一种充电设备,可配合于第一实施例的电池装置。该充电设备包括充电电路4、处理器41、功率接口42和第二连接器5。具体地,充电电路4电连接于功率接口42和第二连接器5。其中,功率接口42用于连接电池本体1的功率连接端12(正负极)以进行充电,第二连接器5用于连接电池本体1的平衡连接端13(电池单体11节点)以进行平衡充电。第二连接器5设置有四个第三端子51,每个第三端子51电连接于充电电路4,在第一连接器2和第二连接器5配合接插时,第三端子51和第一端子21将一一对应地导电连接在一起,并连接电池本体1与充电电路4。第二连接器5还设置有一个第四端子52,第四端子52电连接于处理器41,在第一连接器2和第二连接器5配合接插时,第四端子52和第二端子22将导电连接在一起,并连接存储器3和处理器41。由此可见,相比于常规的充电器,本实施例的充电设备在连接器上增加了端子,用于使处理器41可接收电池的参量信息,并实现自动识别电池和选择充电模式。

[0035]

参考图4,根据本实用新型实施例的一种可智能识别的电池装置,被连接至根据本实用新型实施例的一种充电设备。电池装置的功率连接器15被接插到充电设备的功率接口42,电池装置的第一连接器2被接插到充电设备的第二连接器5。由此,充电电路4与电池装置中各个电池单元的节点相连接,以实施平衡充;同时,处理器41也与设置在充电装置处的存储器3的数据端相连接。值得说明的是,存储器3与电池本体1没有电连接关系,在第一连接器2和第二连接器5接插后,存储器3的第一引脚31连接于处理器41,存储器3的第二引脚32通过第一端子21连接至充电设备的接地端(存储器3、平衡连接端13与充电电路4共地端),并最终形成对存储器3的读取回路。

[0036]

参考图5,在本第一实施例的电池装置中,第一连接器2具有第一基座25、第一端子21和第二端子22。第一端子21为设置在第一基座25前端的阳性接插结构,第二端子22设置于第一基座25并且在接插方向上位于阳性接插结构的后侧,以使第一端子21能无阻碍地插入与之配合的另一接插部件。由此可见,第二端子22的设置不影响第一连接器2用于平衡充电部分的接插过程,因而电池装置接入本实施例的充电设备,以及接入传统的充电器。第一

端子21具体地,阳性接插结构内沿接插方向设置有四个端子孔,每个端子孔内均设置有第一接触件23,每个第一接触件23通过导线14与平衡连接端13对应相连。第二端子22具体地,第一基座25侧部沿接插方向设置一个端子孔,第二接触件24设置于端子孔内。第二接触件24的前端在接插方向上不延伸出阳性接插结构的后端。

[0037]

继续参考图5,在本第一实施例的充电设备中,第二连接器5具有第二基座55、第三端子51和第四端子52。第三端子51包括设置在第二基座55上的阴性接插孔,以及设置在阴性接插孔内的四个第三接触件53。第三端子51的阴性接插孔可配合接插容纳第一端子21的阳性接插结构。各个第三接触件53设置的相对位置与第一接触件23相对应。在接插容纳时,第三接触件53与第一接触件23一一对应地导电接触。第四端子52为在阴性接插孔边缘的外侧的拓展接插孔,第四接触件54设置在拓展接插孔内。第四接触件54的前端位于第三接触件53前端的前侧,在接插容纳时,第四接触件54将越过阳性接插件地与第二接触件24导电接触。

[0038]

由此可见,第一实施例的电池装置与充电设备可以相互接插配合,不仅能进行平衡充电的导电连接,即电池本体1通过各第一接触件23被接入到充电电路4;还能进行电池的参量信息的,即存储器3通过第二接触件24被接入到处理器41。第一实施例的电池装置中,第一端子21位于整个第一连接器2的最前端,可以兼容地接插到传统的充电器,而第二端子22的设置将不影响第一端子21的接插过程。相较于第三接触件53,第四接触件54前端设置在更前侧的位置,因而在连接器接插时第四接触件54可导电接触于第二接触件24。第一实施例的充电设备中,第四接触件54设置在阴性接插孔边缘外侧的拓展接插孔内,可以兼容地接入传统的可充电电池。在一个运作示意中,当用户拥有本实施例的电池装置与充电设备时,可配合接插、自动识别电池参量信息和自动选择充电模式;当用户拥有本实施例的充电设备,也可为传统的可充电电池充电;当用户仅拥有本实施例的电池装置,而配置的是传统的充电器,电池装置也可由传统的充电器进行充电。

[0039]

可以理解的是,第一端子21的接插结构还可以是阴性接插结构,而对应于充电器接口被标准化地配置为阳性接插结构。同理,第三端子51的接插结构还可以是阳性接插结构,而对应于电池接口被标准化地配置为阴性接插结构。可以理解的是,第一实施例中的充电设备,第三端子51的第三接触件53数量可以大于四个,以实现兼容配置有不同数量单体的充电装置。当第四接触件54设置在第三端子51的一侧,则增加的第三接触件53设置于第三端子51的另一侧。

[0040]

根据本实用新型第一实施例的一种可智能识别的电池装置,第一基座25内部设置有空腔,存储器3固定设置于空腔内。第一基座25后部设置有导线14,第一端口通过导线14连接电池本体1的平衡连接端13。存储器3的第一引脚31电连接于第二接触件24,以及与电池负极连接的那一个第一接触件23。

[0041]

参考图6,是根据本实用新型第二实施例的一种智能识别的电池装置。该电池装置包括电池本体1、存储器3、第三连接器7与第一连接器2。第三连接器7的前端设置了阳性接插结构的端子,并且被配置通过导线14连接于电池本体1的引出端。第一连接器2与上述各实施例的结构基本一致。其中,第一基座25的后端设置了阴性接插结构,并且被配置为与第三连接器7的接插结构相互配合。第一连接器2内部设置有存储器3,存储器3的第一引脚31与第二端子22电连接,存储器3的第二引脚32通过第一端子21连接电池本体1的负极。第三

连接器7常规地用于将电池充电连接至充电器。当第一连接器2与第三连接器7接插配合固定,第一端子21可用于替代第三连接器7与充电器连接,实现利用简单的结构对现有可充电电池进行改进,并获得可自动识别、可自动选充电模式、可兼容不同充电设备等的效果。

[0042]

参考图7,是根据本实用新型第三实施例的一种智能识别的电池装置。该电池装置包括电池本体1、存储器3、第一连接器2和单引线。该电池装置于上述各实施例的结构基本一致。其中,存储器3固定设置于电池本体1的封装内。存储器3的第二引脚32导电连接于电池本体1的负极。单引线的两端分别连接第二端子22和存储器3的第一引脚31。第一连接器2通过导线14与电池本体1的正负极进行电连接。第三实施例通过在电池本体1的封装固定设置存储器3,可起到保护存储器3的作用。

[0043]

此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”、“第三”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

[0044]

以上实施例主要描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1