蓄电池结构、电池模组和电动汽车的制作方法

本技术涉及蓄电池领域,具体说涉及一种蓄电池结构。本技术还涉及一种包括所述蓄电池结构的电池模组以及包括所述蓄电池结构的电动汽车。

背景技术:

1、随着新能源汽车的快速发展,对电池续航里程以及功率性能、安全性提出了更严苛的要求。无论是圆柱电芯还是方形电芯,都面临着散热和制造的问题。传统圆柱电芯18650/4680由于极片卷绕结构,圆柱电芯的径向热导率极差,大圆柱内部的产热无法顺畅地传输到电芯外侧,电芯内部温差过大,会导致电芯中心处的活性物质相对电芯边缘处的活性物质老化更快,循环到后期,由于老化不均匀性,导致局部发生析锂。在水冷管的强制冷却的条件下更严重,高达8℃,且电芯最高温度点在汇集电流的集流盘处,此处水冷管无法很好兼顾,需要额外增加顶部冷板,额外增加成本。另外由于卷绕结构,电解液浸润效果有限,中心针位置的多余电解液无法顺畅地与各层极片接触,对于提升电芯循环寿命效果有限。

2、方壳电芯由于多层堆叠的结构,电芯法相热导率极差,内部的产热无法顺畅地传输到电芯外侧,而电芯展向方向热导率很好,因此方壳电芯在电池包内部布置侧放结合底部冷板冷却的方式进行组装。电池包内部方壳电芯与冷板的搭配能够利用电芯的展向导热性能好的优势,但是电池温度最高点在汇集电流的集流板位置,并不在电芯的侧面,水冷板并不能直接冷却该位置,限制了冷却效率,且无法很好的维持电芯内部温度的一致性。电芯内部温差过大会导致高温区域的活性物质相对低温区域的活性物质老化更快,循环到后期,由于老化不均匀性,导致局部发生析锂。且由于制作工艺的原因,水冷板的重量高于蛇形管。但是现有的方壳电芯由于空间限制只能结合水冷板使用。

3、另外,圆柱多极耳焊接还存在很大的难度,现目前的4680电芯由于揉平后极耳叠加层数各处不一样,不均匀,导致焊接难度非常大。极大限制电芯生产效率。

4、因此如何能够提升电芯的功率性能,且有效抑制电芯内部温度不均匀性、改善电芯内部导热散热性能,提升电芯循环寿命,同时又不会大幅增加电芯的制造成本,是电芯研究的几个关注点。

技术实现思路

1、本技术涉及的一个方面是提供了一种蓄电池结构,所述蓄电池结构具有优化的结构设计。

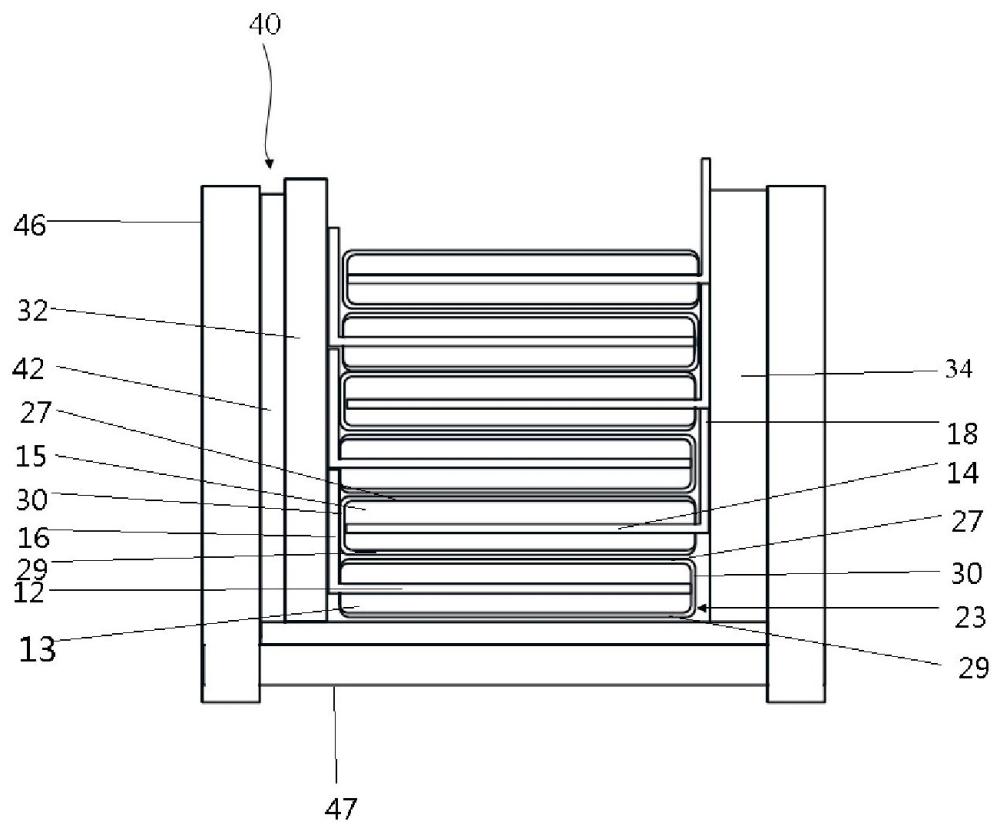

2、所述蓄电池结构包括蓄电池结构,其包括:至少一个第一集流体;与所述第一集流体极性相反的至少一个第二集流体,其与所述第一集流体以堆叠方式布置在壳体内;介于所述第一集流体与所述第二集流体之间的隔膜;所述第一集流体具有在第一横向方向上超越所述隔膜的第一突出部,所述第一突出部构造成在堆叠作用力下与纵向的第一导流板保持接触;以及所述第二集流体具有在第二横向方向上超越所述隔膜的第二突出部,所述第二突出部构造成在所述堆叠作用力下与纵向的第二导流板保持接触;其中所述第一导流板与在所述纵向上所述蓄电池结构的一个端面电性连接;所述第二导流板与所述蓄电池结构的另一个端面电性连接。

3、在蓄电池结构的一个可选实施例中,所述隔膜包括第一层和第二层,所述第一集流体或所述第二集流体位于所述第一层和所述第二层之间,所述第一层和所述第二层通过中间件连接,所述中间件设置于所述第一横向方向或所述第二横向方向上。

4、在蓄电池结构的一个可选实施例中,所述第一突出部或所述第二突出部通过折弯与对应的所述第一导流板和所述第二导流板保持接触。

5、在蓄电池结构的一个可选实施例中,所述壳体内设置有镂空的框架,所述第一集流体、所述第二集流体和所述隔膜布置在所述框架内,所述第一导流板和所述第二导流板以卡接形式支撑于所述框架上。

6、在蓄电池结构的一个可选实施例中,所述第一导流板和所述第二导流板中的一者与所述壳体接触,另一者与所述壳体之间设置绝缘件,所述绝缘件支撑于所述框架上并且与所述框架集成在一起。

7、在蓄电池结构的一个可选实施例中,所述蓄电池结构为圆柱形,所述框架包括多根支撑柱,所述多根支撑柱中的部分将所述框架的外缘分成多个弧段,所述第一导流板和所述第二导流板各自占据其中一个弧段。

8、在蓄电池结构的一个可选实施例中,所述第一导流板和所述第二导流板中的一者通过第一转接板与所述蓄电池结构的端面电性连接,所述第一转接板在端面处连接到布置在所述壳体的中央的极柱。

9、在蓄电池结构的一个可选实施例中,所述蓄电池结构为方形,所述第一导流板和所述第二导流板设置在所述框架的相对侧上。

10、在蓄电池结构的一个可选实施例中,所述第一集流体和所述第二集流体分别具有多个所述第一突出部和多个所述第二突出部并且布置在所述方形的长边上;所述框架包括多根支撑柱,所述多根支撑柱中的部分将所述框架分成多个区段以对应于所述第一突出部和所述第二突出部,多块所述第一导流板和所述第二导流板各自占据其中一个区段。

11、在蓄电池结构的一个可选实施例中,多个所述第一导流板和多个所述第二导流板中的一者通过多块第二转接板与所述蓄电池结构的端面电性连接,多个所述第二转接板集成于一体,并且连接到所述壳体的中央处的极柱。

12、本技术涉及的蓄电池结构中各个集流体通过其突出部与导流板保持接触实现与电池的极柱的连接,因此焊接工艺省去,制造上简化并提升生产效率。电流汇集到导流板上,使得传输路径极短,相对传统电池进一步缩短,极大降低电池极化,产热小。集流体之间的机械挤压应力迫使集流体与导流板紧密连接。薄双层隔膜结构的提供能够有效避免连接位置的短路风险。框架为集流体的堆叠体提供支撑。镂空设计能够非常有效增强电解液浸润,及存储过量电解液,提升电芯寿命。且镂空措施能够完全不影响特殊情况下的开阀行为,保障电芯的绝对安全。框架通过支撑柱被分成多个区段,负责传输的两块导流板的相对位置可以根据设计需求布置在对应的区段内。

13、对于圆柱形电池,本技术可以取消中心针。通过控制支架厚度使支架所占空间与传统电池的中心针空间达到同一水平。

14、对于方形电池,本技术可以不限集流体层数,因此可以将电池电芯做得很厚。

15、本技术涉及的另一个方面是提供一种电池模组,该电池模组包括多个串联连接的前述实施例中任意一个所述的蓄电池结构。

16、在所述电池模组的一个可选实施例中,所述电池模组还包括冷却管,所述冷却管布置成沿着多个串联连接的所述蓄电池结构延伸,并且靠近所述第一导流板和/或所述第二导流板。

17、本技术可以不使用高重量冷板冷却,而与冷却管非常好配合,极大提升散热效率。可以在不引起更大温升的前提下,提升充放电倍率。电芯温度最高位置一般在导流板上,此设计的导流板直接布置在电池电芯侧面上,装入模组之后只需要将冷却管紧贴导流板一侧即可。

18、由此,本技术在集流体即极片展向热传导效率极高,等效热导率高达23 w/(m*k),仅在一侧水冷的条件下也可以保证电池温度均匀性。对于电池老化寿命有很大提升。

19、本技术涉及的再一个方面是提供一种电动汽车,所述电动汽车包括前述实施例中任意一个所述的蓄电池结构和前述实施例中任意一个所述的电池模组。

20、本技术的电池容量大,散热性能好,延长了电池的使用寿命以及提升了电池输出效率。使用本技术蓄电池结构和电池模组的电动汽车由此具有相应的优点。

21、在这里,“电性连接”指经连接的两个或多个物体上带有同种电荷。“集流体”指蓄电池中承载活性物质,并且将活性物质产生的电流汇集输出的物体。“横向”和“纵向”之间是相对关系,它们可以互换。

22、通过以下参考附图的详细说明,本技术的其他方面和特征变得明显。但是应当知道,该附图仅仅为解释的目的设计,而不是作为本技术的范围的限定,这是因为其应当参考附加的权利要求。还应当知道,附图仅仅意图概念地说明此处描述的结构和流程,除非另外指出,不必要依比例绘制附图。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!