电极及其制备方法、电池和用电装置与流程

本技术涉及电池,具体涉及一种电极及其制备方法、电池和用电装置。

背景技术:

1、节能减排是汽车产业可持续发展的关键,电动车辆由于其节能环保的优势成为汽车产业可持续发展的重要组成部分。对于电动车辆而言,电池技术又是关乎其发展的一项重要因素。

2、而且随着电池应用的越来越普及,市场对电池的相关性能如循环性能等要求越来越高,而且随着电动新能源车的市场占有率逐步的提高,当前对续航的要求逐步提高的同时,对充电速率的要求也越来越高。但是当前电极由于其所含活性层结构导致其液相输运能力和快充能力差。

技术实现思路

1、鉴于上述问题,本技术实施例提供一种电极及其制备方法、电池和用电装置,以解决电极液相输运能力差的技术问题。

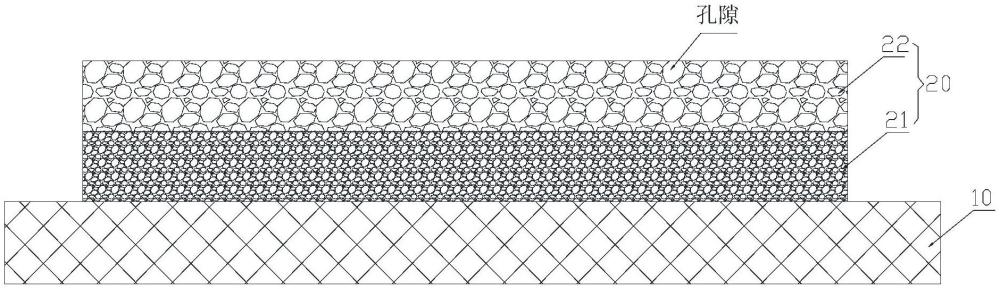

2、第一方面,本技术实施例供了一种电极。本技术实施例电极包括集流体和与集流体结合的活性层,所述活性层包括第一活性层与第二活性层,所述第一活性层与所述集流体结合,所述第二活性层结合在第一活性层的背离所述集流体的表面上,且所述第二活性层的孔隙率大于所述第一活性层的孔隙率。

3、本技术实施例电极通过所含的第二活性层有效增大了活性层与电解液接触的面积,而且有效丰富了锂离子迁移通道和传输空间,增大了锂离子传输速率,提高锂离子迁移的动力学性能,从而显著提高本技术实施例电极的液相输运能力,从而提高了本技术实施例电极的快充能力;而第一活性层的存在,其与第二活性层共同作用,赋予本技术实施例电极高的能量密度,且结构稳定性高,循环性能优异,而且能够有效避免发生极化现象和析锂,提高电池的安全性。

4、一些实施例中,所述第二活性层的孔隙率比所述第一活性层的孔隙率高出30%以上。

5、一些实施例中,所述第二活性层的孔隙率比所述第一活性层的孔隙率高出40%~95%。

6、控制两活性层之间的孔隙率差在该范围,能够降低锂离子在本技术实施例电极所含活性层中的迁移路径和增大锂离子传输空间,从而进一步增大活性层的液相输运能力,并提高快充能力。

7、一些实施例中,所述第二活性层的孔隙率的平均值为25%~55%。

8、一些实施例中,所述第二活性层所含孔隙的直径为5~20μm。

9、通过对第二活性层的孔隙率和孔隙直径在该范围,可以间接控制第一活性层的孔隙率,提高两活性层之间的增效作用,从而进一步增大活性层20的液相输运能力,并提高快充能力。

10、一些实施例中,在所述第二活性层中,沿背离所述集流体的表面方向,所述第二活性层所含孔隙率呈梯度增大。通过控制第二活性层的孔隙率呈该方向的梯度分布,能够进一步提高锂离子向活性层内部迁移速率和传输空间。

11、一些实施例中,所述第一活性层与第二活性层总厚度不小于40μm。

12、一些实施例中,所述第二活性层的厚度为10~60μm。

13、该厚度范围能够有效提活性层的能量密度,并具有丰富的孔隙率,能够控制锂离子有效向活性层的内部迁移路径。

14、一些实施例中,所述第一活性层所含活性材料的粒径dv50大于所述第二活性层所含活性材料的粒径dv50。

15、一些实施例中,所述第二活性层所含的活性材料包括第一活性材料和第二活性材料,且所述第一活性材料的粒径dv50比所述第二活性材料的粒径dv50相差30%以上。

16、通过将第二活性层与第一活性层所含活性材料粒径大小控制,使得第一活性层和第二活性层之间起到增效作用,提高电极的能量密度。

17、一些实施例中,所述第一活性层和/或所述第二活性层包括如下质量百分比含量的组分:

18、活性材料80%~97%;

19、导电剂 1%~10%;

20、粘结剂 1%~5%

21、分散剂1%~5%。

22、该比例范围的第一活性层和第二活性层使得活性层的能量密度高、内阻小。

23、一些实施例中,所述电极为正极,所述活性层所含的活性材料为正极活性材料;或所述电极为负极,所述活性层所含的活性材料为负极活性材料。

24、示范例中,所述正极活性材料包括镍钴锰酸锂、锂钴氧化物、锂镍氧化物、锂锰氧化物、锂镍钴氧化物、锂锰钴氧化物、锂镍锰氧化物、锂镍钴锰氧化物、锂镍钴铝氧化物及其改性化合物中的至少一种。

25、示范例中,所述负极活性材料包括人造石墨、天然石墨、软炭、硬炭、硅基材料、锡基材料和钛酸锂中的至少一种。

26、示范例中,所述粘结剂包括聚偏氟乙烯、苯橡胶、聚丙烯酸、聚丙烯酸钠、聚丙烯酰胺、聚乙烯醇、海藻酸钠、聚甲基丙烯酸、羧甲基壳聚糖中的至少一种。

27、示范例中,所述导电剂包括乙炔黑、超导碳、炭黑、科琴黑、碳点、碳纳米管、石墨烯和碳纳米纤维中的至少一种。

28、示范例中,所述分散剂包括羧甲基纤维素钠。

29、该些电极活性材料、粘结剂、导电剂和分散剂能够增效作用,提高活性层的层结构和电子导率。

30、一些实施例中,所述电极为负极,且所述第二活性层所含活性材料包括无定型碳。

31、第二方面,本技术实施例提供了一种电极的制备方法。本技术实施例电极制备方法包括如下步骤:

32、在集流体上形成电极活性层;

33、对所述电极活性层的背离集流体的表层电极活性层进行造孔处理,在所述表层电极活性层中形成多孔结构,使得所述表层电极活性层的孔隙率大于靠近所述集流体的内层电极活性层的孔隙率。

34、本技术制备方法通过对电极活性层的表层电极活性层进行造孔处理,以使得表层电极活性层形成多孔结构,具有丰富的孔隙。且其孔隙率高于靠近集流体且未被造孔处理的内层电极活性层的孔隙率,从而赋予制备的电极具有如上文本技术实施例电极特性,如具有与电解液大的接触面积,具有高的液相输运能力和快充能力,而且制备的电极能量密度高,结构稳定性,循环性能优异。另外,本技术实施例电极制备方法能够保证制备的电极结构和电化学性能稳定,而且效率高,节约生产成本。

35、一些实施例中,所述表层电极活性层的材料含有造孔剂。通过在表层电极活性层中分散造孔剂,以使得其在造孔处理过程中造孔,以在表层电极活性层形成多孔结构。

36、一些实施例中,所述造孔剂在所述表层电极活性层中的含量为的所述造孔剂占形成所述表层电极活性层的活性层浆料固含量的8wt%~20wt%。通过控制造孔剂在表层电极活性层中的含量,从而能够调节和控制在造孔处理形成多孔结构的形态和孔隙率大小。

37、一些实施例中,所述表层电极活性层的厚度为10~60μm。

38、一些实施例中,所述造孔剂包括碳酸氢铵、碳酸铵、氯化铵、聚甲基丙烯酸甲酯、淀粉、聚乙烯吡咯烷酮中的至少一种。该些造孔剂具有热分解特性,因此,可以通过适当的热处理使得其分解。

39、一些实施例中,所述造孔处理是对所述表层电极活性层进行热处理,使所述造孔剂分解。采用热处理能够使得该造孔剂在表层电极活性层中分解,从而在表层电极活性层中原位形成多孔结构。

40、一些实施例中,所述热处理的温度为70℃~150℃。该温度下能够有效使得上述的造孔剂分解,在表层电极活性层中留下具有丰富孔的多孔结构。

41、一些实施例中,所述在集流体上形成电极活性层的方法包括如下步骤:

42、将第一电极浆料在集流体上形成内层电极活性层;

43、将含有所述造孔剂的第二电极浆料在所述内层电极活性层的背离所述集流体的表面形成湿膜,经干燥处理和辊压处理后,形成与所述内层电极活性层结合的所述表层电极活性层。

44、采用分别形成不同活性层,能够有效控制造孔剂的分布,最终控制多孔结构在活性层中的分布深度、结构和均匀性。

45、一些实施例中,所述第二电极浆料为若干份,在所述若干份中,所述造孔剂的含量呈梯度增加,若干份的所述第二电极浆料是按照所述造孔剂的含量由低到高的先后顺序依次在所述内层电极活性层的表面成膜处理,形成所述湿膜。将第二电极浆料设置造孔剂梯度含量,从而使得在形成的表层电极活性层中,造孔剂含量呈梯度变化。

46、第三方面,本技术实施例提供了一种电池。本技术实施例电池包括正极和负极,所述正极为上文本技术实施例电极或由上文本技术实施例电极制备方法制备的电极,且所述电极的活性层所含的活性材料为正极材料;和/或

47、所述负极为上文本技术实施例电极或由上文本技术实施例电极制备方法制备的电极,且所述电极的活性层所含的活性材料为负极材料。

48、本技术实施例电池含有上文本技术实施例电极,因此,本技术实施例电池循环性能好,可快充,其快充能力强,同时提高了电池的安全性能。

49、第三方面,本技术实施例提供了一种用电装置。本技术实施例用电装置包括本技术实施例电池,所述电池用于提供电能。

50、这样,本技术实施例用电装置含上文本技术实施例电池,因此,该用电装置续航能力强,可快充,且安全性高。

51、上述说明仅是本技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本技术的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本技术的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本技术的具体实施方式。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!