正极极片、储能装置及用电设备的制作方法

本技术涉及储能,具体而言,涉及一种正极极片、储能装置及用电设备。

背景技术:

1、二次电池(rechargeable battery)又称为充电电池或蓄电池,是指在放电后可通过充电的方式使活性物质激活而继续使用的电池。二次电池的可循环利用特性使其逐渐成为用电设备的主要动力来源,随着二次电池的需求量逐渐增大,人们对其各方面的性能要求也越来越高,尤其是对于电池使用寿命的要求。

2、相关技术中,二次电池通常是由端盖单元、电极组件和壳体组成。实际生产过程是分别制作端盖单元、电极组件和壳体,然后使用金属转接件分别焊接端盖单元的电极柱和电极组件的极耳,再将电极组件放入壳体内,再用端盖单元盖合壳体的开口后焊接密封,以形成二次电池的基本结构。

3、而在二次电池的循环使用过程中,电极组件会持续积累不可逆热,且电极组件越靠近中心位置的热扩散越难,从而容易以电极组件的中心位置为起始点,诱发二次电池的热失控,增大了二次电池的安全隐患。

技术实现思路

1、本技术的一个主要目的在于提供一种能够提高电极组件的散热效果的正极极片、储能装置及用电设备。

2、为实现上述申请目的,本技术采用如下技术方案:

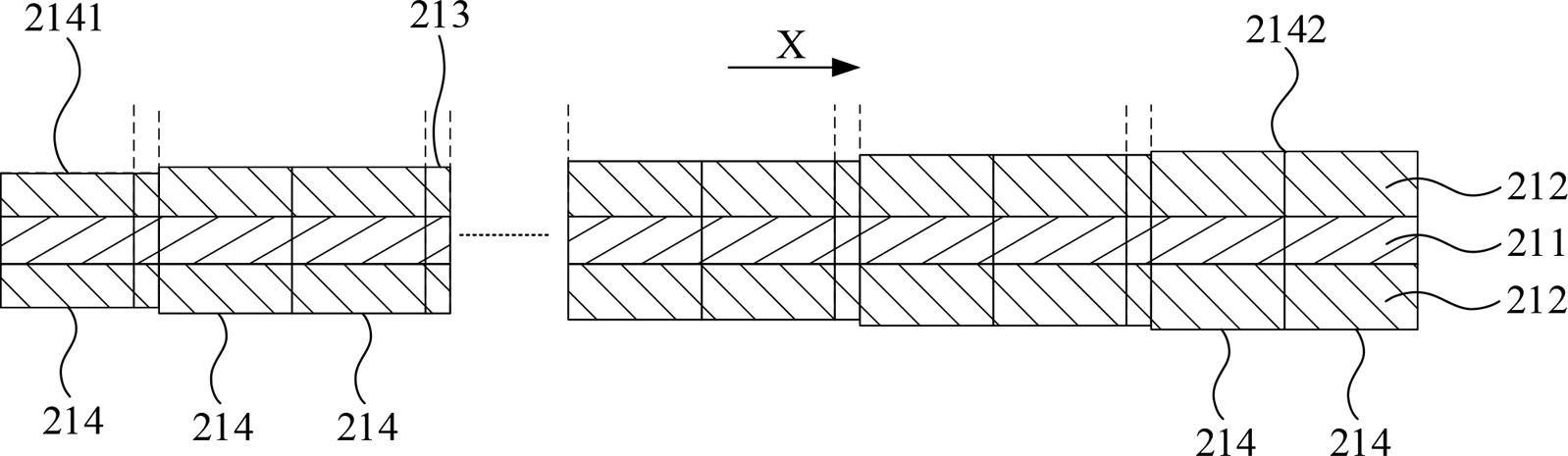

3、根据本技术的一个方面,提供一种正极极片,包括:集流体和涂布在所述集流体表面的活性材料层;

4、所述正极极片具有在长度方向上分布的多个卷绕段,且每个所述卷绕段包括至少一个卷绕片;

5、多个所述卷绕段包括在所述长度方向上位于两端的第一卷绕段和第二卷绕段,每个所述卷绕段上的集流体厚度占比均相同,且多个所述卷绕段上的集流体厚度占比在所述第一卷绕段朝向所述第二卷绕段的方向上依次递减;或者,

6、多个所述卷绕段包括在所述长度方向上位于两端的第一卷绕段和第二卷绕段,以及位于所述第一卷绕段和所述第二卷绕段之间的一个中部卷绕段,每个所述卷绕段上的集流体厚度占比均相同,且多个所述卷绕段上的集流体厚度占比在所述中部卷绕段分别朝向所述第一卷绕段、所述第二卷绕段的方向上均依次递减。

7、本技术实施方式中,对于多个卷绕段上的集流体厚度占比在第一卷绕段朝向第二卷绕段的方向上依次递减的正极极片,层叠后的正极极片、负极极片和隔膜在以正极极片的第一卷绕段为起始卷绕段进行堆叠式卷绕后,第一卷绕段位于电极组件的中心位置,而由于第一卷绕段上集流体的厚度占比最大,使得电极组件在中心位置处的导热效果更优,进而便于实现热扩散,以有效提高散热效果。

8、而对于多个卷绕段上的集流体厚度占比在中部卷绕段分别朝向第一卷绕段、第二卷绕段的方向上均依次递减的正极极片,层叠后的正极极片、负极极片和隔膜在以正极极片的第一卷绕段为起始卷绕段进行滚动或转动式卷绕后,中部卷绕段位于电极组件的中心位置,而由于中部卷绕段上集流体的厚度占比最大,使得电极组件在中心位置处的导热效果更优,进而便于实现热扩散,以有效提高散热效果。

9、根据本技术的一实施方式,其中,多个所述卷绕段上,所述活性材料层的厚度相等,且所述集流体的厚度在所述集流体厚度占比的递减方向上递减。

10、本技术实施方式中,由于集流体为金属箔材,可根据集流体各位置的设计厚度直接制作,以保证集流体的厚度加工的准确性;由于在正极极片的长度方向上活性材料层的厚度相等,从而便于在集流体的表面涂敷活性材料,且便于减小活性材料层的表面在相邻两个卷绕段之间形成阶梯结构的情况,从而便于正极极片的制作,避免增加制作难度。

11、根据本技术的一实施方式,其中,多个所述卷绕段上,所述集流体的厚度相等,且所述活性材料层的厚度在所述集流体厚度占比的递减方向上递增。

12、本技术实施方式中,由于在正极极片的长度方向上集流体的厚度相等,从而避免了对相关技术中集流体结构的调整;由于活性材料层的厚度在集流体厚度占比的递减方向上递增,从而相较于相关技术,能够增大集流体上活性材料的涂敷量,便于提高正极极片的极片性能。

13、根据本技术的一实施方式,其中,所述第一卷绕段的集流体厚度占比大于所述第二卷绕段的集流体厚度占比;

14、所述第一卷绕段包括一个所述卷绕片,多个所述卷绕段中除所述第一卷绕段之外的其余所述卷绕段均包括两个所述卷绕片。

15、根据本技术的一实施方式,其中,所述中部卷绕段的集流体厚度占比大于所述第一卷绕段的集流体厚度占比,且大于所述第二卷绕段的集流体厚度占比;

16、所述中部卷绕段包括一个所述卷绕片,多个所述卷绕段中除所述中部卷绕段之外的其余所述卷绕段均包括两个所述卷绕片。

17、根据本技术的一实施方式,其中,相邻两个所述卷绕段上所述活性材料层与所述集流体的厚度比之间的差值小于或等于0.0016。

18、根据本技术的一实施方式,其中,所述正极极片还具有位于相邻两个所述卷绕段之间的过渡段,所述正极极片在所述过渡段内的厚度沿所述卷绕段的集流体厚度占比的递减方向递增。

19、根据本技术的一实施方式,其中,所述正极极片在所述过渡段内的表面为倾斜的平面。

20、本技术实施方式中,通过斜平面的设置,避免相邻两个卷绕段因为阶梯式过度而形成的台阶的棱边垫破隔膜的情况,同时对于卷绕后的电极组件,避免正极极片与隔膜之间在正极极片的过渡段处形成间隙的情况。

21、根据本技术的一实施方式,其中,所述正极极片在所述过渡段内的表面具有朝向所述集流体方向的凹陷。

22、本技术实施方式中,通过在过渡段内的表面上设置凹陷,以在层叠后的正极极片、负极极片和隔膜卷绕后,正极极片与隔膜之间在正极极片的过渡段处形成比较小的间隙,从而在电极组件上正极极片的过渡段处形成一定的缓冲空间,避免电极组件膨胀后,电极组件在正极极片的过渡段处因过度拥挤而影响散热的情况。

23、根据本技术的一实施方式,其中,多个所述卷绕段包括位于所述过渡段的两侧且与所述过渡段相邻的第三卷绕段和第四卷绕段,所述过渡段与所述第三卷绕段、所述第四卷绕段的连接处均为圆弧过度。

24、本技术实施方式中,通过圆弧过度的设计,能够有效避免过渡段与第三卷绕段、第四卷绕段的连接处应力集中的问题,避免活性材料层在过渡段与第三卷绕段、第四卷绕段的连接处产生裂纹的情况;同时,还能够避免过渡段与第三卷绕段、第四卷绕段的连接处形成棱角,进而避免因棱角而垫破隔膜的问题。

25、根据本技术的一方面,提供了一种储能装置,包括:

26、壳体,包括具有开口的容纳腔;

27、电极组件,容置于所述容纳腔内,且包括层叠设置的负极极片、隔膜和上述一方面所述的正极极片,所述隔膜位于所述正极极片和所述负极极片之间;

28、端盖单元,密封所述容纳腔的开口。

29、本技术实施方式中,该储能装置的电极组件包括上述一方面所述的正极极片时,便于提高电极组件的中心位置的热扩散效果,进而在保证电极组件的散热效果的情况下,降低储能装置发生热失控的风险,提高储能装置的安全性能。

30、根据本技术的一方面,提供了一种用电设备,所述用电设备包括上述一方面所述的储能装置,所述储能装置为所述用电设备供电。

31、本技术实施方式中,在使用用电设备的过程中,在提高了储能装置的安全性能的情况下,保证了用电设备工作的稳定性,减小了用电设备宕机的情况。

32、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本技术。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!