微型器件的转移方法和显示面板与流程

本申请属于显示,尤其涉及一种微型器件的转移方法和显示面板。

背景技术:

1、目前的微型器件转移技术中,主要的键合方式为将微型器件焊接到基板上,即通过加热微型器件的电极与驱动基板的连接层之间的焊料,使焊料处于熔融状态将微型器件连接在驱动基板上。但在焊膏处于熔融状态时,微型器件有偏移的情况,且加热会造成受热不均及高温导致驱动基板的连接层形变等可靠性下降的影响。

2、现有技术的微型器件的转移方法存在微型器件偏移和驱动基板的连接层形变等可靠性下降的问题。

技术实现思路

1、本申请实施例提供了一种微型器件的转移方法和显示面板,可以解决微型器件偏移和驱动基板的连接层形变等可靠性下降的问题。

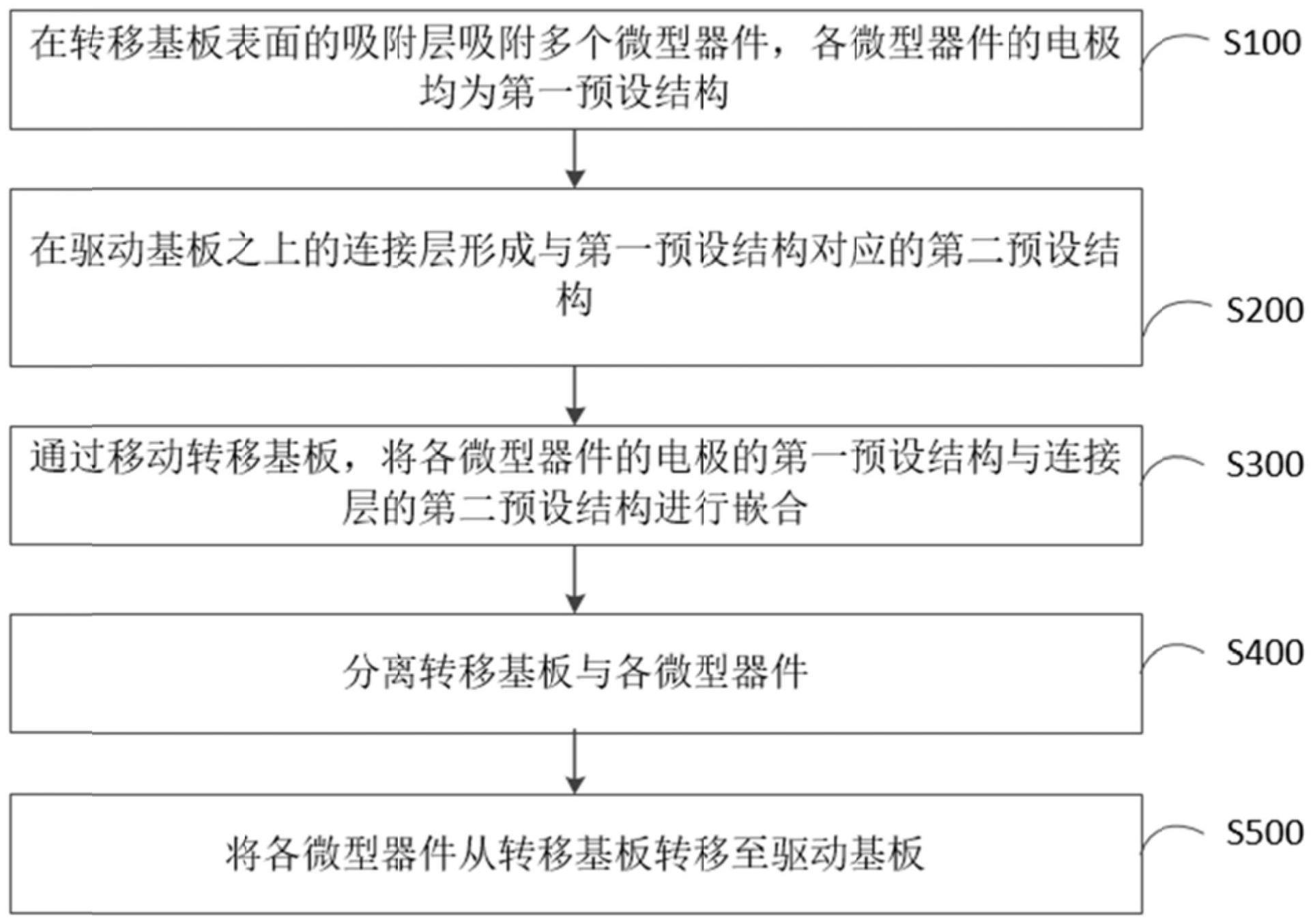

2、第一方面,本申请实施例提供了一种微型器件的转移方法,包括:

3、在转移基板表面的吸附层吸附多个微型器件,各所述微型器件的电极均为第一预设结构;

4、在驱动基板之上的连接层形成与所述第一预设结构对应的第二预设结构;

5、通过移动所述转移基板,将各所述微型器件的电极的所述第一预设结构与所述连接层的所述第二预设结构进行嵌合;

6、分离所述转移基板与各所述微型器件;

7、将各所述微型器件从所述转移基板转移至所述驱动基板。

8、在其中一个实施例中,所述微型器件包括衬底部和所述电极,沿垂直于所述电极连接所述衬底部平面的方向,所述电极依次包括第一端部、连接部和第二端部;

9、其中,所述第二端部远离所述电极连接所述衬底部的平面,所述连接部连接在所述第一端部与所述第二端部之间,所述连接部的相对两侧设有凹槽,所述第一端部、所述连接部、所述第二端部及两所述凹槽的截面形状形成工字型。

10、在其中一个实施例中,沿垂直于所述电极连接所述衬底部平面的方向,所述第一端部的高度大于所述第二端部的高度;和/或,

11、沿平行于所述电极连接所述衬底部平面的横向方向,任一所述凹槽的宽度小于或者等于所述连接部的宽度。

12、在其中一个实施例中,所述第二预设结构包括第一沟槽与第二沟槽,所述第一沟槽的延伸方向与所述第二沟槽的延伸方向相同,且所述第一沟槽和所述第二沟槽连通,所述延伸方向为平行于所述驱动基板的表面的纵向方向,所述第一沟槽靠近所述驱动基板的表面;

13、其中,沿垂直于所述驱动基板表面的方向,所述第一沟槽与所述第二沟槽在所述连接层的截面形状形成倒t型槽;

14、沿所述延伸方向,所述第一沟槽的长度与所述第二沟槽的长度相等;

15、沿平行于所述驱动基板的表面的横向方向,所述第一沟槽的宽度大于所述第二沟槽的宽度。

16、在其中一个实施例中,沿所述延伸方向,所述第一沟槽与所述第二沟槽贯穿所述连接层。

17、在其中一个实施例中,沿所述延伸方向,所述第一沟槽与所述第二沟槽延伸至所述连接层的第一预设长度的位置,所述第一沟槽的长度与所述第二沟槽的长度均小于所述连接层的长度。

18、在其中一个实施例中,沿所述延伸方向,所述第二沟槽延伸至所述连接层的第二预设长度的位置设有第三沟槽,所述第二预设长度小于所述第一预设长度;

19、沿平行于所述驱动基板的表面的横向方向,所述第三沟槽的宽度与所述第二沟槽的宽度相同。

20、在其中一个实施例中,所述通过移动所述转移基板,将各所述微型器件的电极的所述第一预设结构与所述连接层的所述第二预设结构进行嵌合,包括:

21、移动所述转移基板至所述连接层的一侧;

22、移动所述转移基板直至各所述微型器件的电极的所述第一预设结构与所述连接层的所述第二预设结构处于同一水平面;

23、驱动所述转移基板向所述连接层方向移动,直至所述第一预设结构与所述第二预设结构嵌合至预设位置。

24、第二方面,本申请实施例提供了一种显示面板,所述显示面板包括微型器件和驱动基板,其中,所述微型器件的电极均为第一预设结构,所述驱动基板的连接层包括与所述第一预设结构对应的第二预设结构,所述第一预设结构和所述第二预设结构嵌合形成绑定结构。

25、在其中一个实施例中,所述微型器件包括衬底部和所述电极,沿垂直于所述电极连接所述衬底部平面的方向,所述电极依次包括第一端部、连接部和第二端部;

26、其中,所述第二端部远离所述电极连接所述衬底部的平面,所述连接部连接在所述第一端部与所述第二端部之间,所述连接部的相对两侧设有凹槽,所述第一端部、所述连接部、所述第二端部及两所述凹槽的截面形状形成工字型;和/或,

27、所述第二预设结构包括第一沟槽与第二沟槽,所述第一沟槽的延伸方向与所述第二沟槽的延伸方向相同,且所述第一沟槽和所述第二沟槽连通,所述延伸方向为平行于所述驱动基板的表面的纵向方向,所述第一沟槽靠近所述驱动基板的表面;

28、其中,沿垂直于所述驱动基板表面的方向,所述第一沟槽与所述第二沟槽在所述连接层的截面形状形成倒t型槽;

29、沿所述延伸方向,所述第一沟槽的长度与所述第二沟槽的长度相等;

30、沿平行于所述驱动基板的表面的横向方向,所述第一沟槽的宽度大于所述第二沟槽的宽度。

31、可以理解的是,上述第二方面的有益效果可以参见上述第一方面内容中的相关描述,在此不再赘述。

32、本申请实施例与现有技术相比存在的有益效果是:

33、本申请通过在转移基板表面的吸附层吸附多个微型器件,各微型器件的电极均为第一预设结构;在驱动基板之上的连接层形成与第一预设结构对应的第二预设结构;通过移动转移基板,将各微型器件的电极的第一预设结构与连接层的第二预设结构进行嵌合;分离转移基板与各微型器件;将各微型器件从转移基板转移至驱动基板,与现有技术的焊料加热键合绑定的转移方法相比,由于采用电极的第一预设结构与连接层的对应的第二预设结构进行嵌合的方式进行键合绑定,无需采用焊料加热键合的绑定方式进行微型器件的转移,从而提高了微型器件的定位准确度,降低了驱动基板的连接层形变概率,提高了微型器件的可靠性,提高了微型器件转移至驱动基板的效率。

技术特征:

1.一种微型器件的转移方法,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述微型器件包括衬底部和所述电极,沿垂直于所述电极连接所述衬底部平面的方向,所述电极依次包括第一端部、连接部和第二端部;

3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,沿垂直于所述电极连接所述衬底部平面的方向,所述第一端部的高度大于所述第二端部的高度;和/或,

4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二预设结构包括第一沟槽与第二沟槽,所述第一沟槽的延伸方向与所述第二沟槽的延伸方向相同,且所述第一沟槽和所述第二沟槽连通,所述延伸方向为平行于所述驱动基板的表面的纵向方向,所述第一沟槽靠近所述驱动基板的表面;

5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,沿所述延伸方向,所述第一沟槽与所述第二沟槽贯穿所述连接层。

6.如权利要求4所述的方法,其特征在于,沿所述延伸方向,所述第一沟槽与所述第二沟槽延伸至所述连接层的第一预设长度的位置,所述第一沟槽的长度与所述第二沟槽的长度均小于所述连接层的长度。

7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,沿所述延伸方向,所述第二沟槽延伸至所述连接层的第二预设长度的位置设有第三沟槽,所述第二预设长度小于所述第一预设长度;

8.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通过移动所述转移基板,将各所述微型器件的电极的所述第一预设结构与所述连接层的所述第二预设结构进行嵌合,包括:

9.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板包括微型器件和驱动基板,其中,所述微型器件的电极均为第一预设结构,所述驱动基板的连接层包括与所述第一预设结构对应的第二预设结构,所述第一预设结构和所述第二预设结构嵌合形成绑定结构。

10.根据权利要求9所述的显示面板,其特征在于,所述微型器件包括衬底部和所述电极,沿垂直于所述电极连接所述衬底部平面的方向,所述电极依次包括第一端部、连接部和第二端部;

技术总结

本申请应用于显示技术领域,提供了微型器件的转移方法和显示面板,所述方法包括:通过在转移基板表面的吸附层吸附多个微型器件,各微型器件的电极均为第一预设结构;在驱动基板之上的连接层形成与第一预设结构对应的第二预设结构;通过移动转移基板,将各微型器件的电极的第一预设结构与连接层的第二预设结构进行嵌合;分离转移基板与各微型器件;将各微型器件从转移基板转移至驱动基板,与现有技术相比,由于采用电极的第一预设结构与连接层的对应的第二预设结构进行嵌合的方式进行键合绑定,无需采用焊料加热键合的绑定方式进行微型器件的转移,从而提高了微型器件的键合可靠性,提高了微型器件的转移效率。

技术研发人员:张建英,罗妮,杨桃,袁海江

受保护的技术使用者:惠科股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!