钝化结构及太阳能电池的制作方法

本发明属于太阳能,具体涉及一种钝化结构及太阳能电池。

背景技术:

1、随着光伏产业的快速发展,国内外光伏市场对太阳能电池的性能与效率要求也在不断提高,业界厂商纷纷着力于高效电池的研究与开发。topcon(tunnel oxidepassivated contact,隧穿氧化层钝化接触)电池通过在电池表面依次制备超薄的隧穿氧化层和掺杂多晶硅层,能够提高电池表面钝化性能,降低金属接触复合电流,有效提升电池的开路电压与短路电流。

2、参图1所示为现有技术中topcon电池的结构示意图,其背面钝化结构包括层叠于硅片10’背光面上的隧穿氧化层21’、轻掺杂(磷)多晶硅层22’及重掺杂(磷)多晶硅层23’,隧穿氧化层、轻掺杂多晶硅层及重掺杂多晶硅层通常采用低压化学气相沉积法(lpcvd)沉积或采用等离子体增强化学气相沉积法(pecvd)沉积,从工装损坏及成本投入来看,目前大多数选择pecvd沉积。轻掺杂多晶硅层及重掺杂多晶硅层首先沉积轻掺杂非晶硅层及重掺杂非晶硅层,再退火后形成轻掺杂多晶硅层及重掺杂多晶硅层。

3、现有的工艺中需在隧穿氧化层上先沉积轻掺杂(磷)非晶硅层,再沉积重掺杂(磷)非晶硅层,主要是因为轻掺杂非晶硅层的磷掺杂量少,退火时掺杂不能扩穿隧穿氧化层,而重掺杂非晶硅层能提供良好钝化和欧姆接触,因此,重掺杂非晶硅层中的磷掺杂量需要得到精准控制,特别是重掺杂非晶硅层。为了更好地得到钝化和欧姆接触,需要对重掺杂非晶硅层中的磷掺杂进一步优化,如果直接加掺磷,重掺磷在退火时容易扩散到轻掺杂非晶硅层中,导致隧穿氧化层的扩穿。

4、因此,针对上述技术问题,有必要提供一种钝化结构及太阳能电池。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明的目的在于提供一种钝化结构及太阳能电池,以提高太阳能电池的场钝化性能和光电转换效率。

2、为了实现上述目的,本发明一实施例提供的技术方案如下:

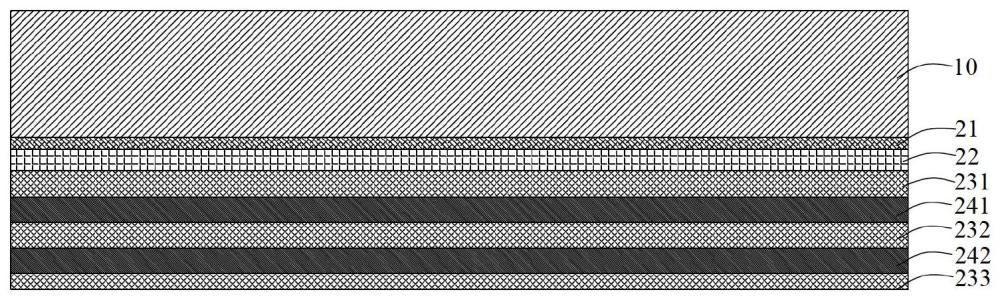

3、一种钝化结构,位于硅片的背光面上,所述钝化结构包括依次层叠于硅片背光面上的隧穿氧化层及n型掺杂结构,所述n型掺杂结构包括位于隧穿氧化层之上的轻掺杂多晶硅层、及位于轻掺杂多晶硅层之上的至少一层重掺杂多晶硅层和至少一层掺杂介质层,所述掺杂介质层的掺杂浓度大于重掺杂多晶硅层的掺杂浓度,所述重掺杂多晶硅层的掺杂浓度大于轻掺杂多晶硅层的掺杂浓度。

4、一实施例中,所述掺杂介质层的掺杂浓度为重掺杂多晶硅层的掺杂浓度的1.2~10倍,所述重掺杂多晶硅层的掺杂浓度为轻掺杂多晶硅层的掺杂浓度的1.2~5倍。

5、一实施例中,所述轻掺杂多晶硅层的掺杂浓度为1e20cm-3~3e20cm-3,重掺杂多晶硅层的掺杂浓度为4e20cm-3~2e21cm-3,掺杂介质层的掺杂浓度为8e20cm-3~8e22cm-3;和/或,

6、所述轻掺杂多晶硅层、重掺杂多晶硅层及掺杂介质层中的掺杂元素为磷。

7、一实施例中,所述n型掺杂结构包括依次层叠于轻掺杂多晶硅层之上的一层重掺杂多晶硅层及一层掺杂介质层;或,

8、所述n型掺杂结构包括依次层叠于轻掺杂多晶硅层之上的一层掺杂介质层及一层重掺杂多晶硅层。

9、一实施例中,所述轻掺杂多晶硅层的厚度为10nm~30nm;和/或,

10、所述重掺杂多晶硅层的厚度为10nm~60nm;和/或,

11、所述掺杂介质层的厚度为10nm~60nm;和/或,

12、所述隧穿氧化层的厚度为1nm~2nm;和/或,

13、所述n型掺杂结构的总厚度为80nm~200nm,优选为90nm~150nm。

14、一实施例中,所述n型掺杂结构包括交替层叠于轻掺杂多晶硅层之上的多层重掺杂多晶硅层及多层掺杂介质层;或,

15、所述n型掺杂结构包括交替层叠于轻掺杂多晶硅层之上的多层掺杂介质层及多层重掺杂多晶硅层。

16、一实施例中,所述轻掺杂多晶硅层的厚度为10nm~30nm;和/或,

17、所述重掺杂多晶硅层的厚度为5nm~30nm;和/或,

18、所述掺杂介质层的厚度为5nm~30nm;和/或,

19、所述隧穿氧化层的厚度为1nm~2nm;和/或,

20、所述n型掺杂结构的总厚度为80nm~200nm,优选为90nm~150nm。

21、一实施例中,所述掺杂介质层为二氧化硅层、氮化硅层、碳化硅层中的任意一种或多种;和/或,

22、所述隧穿氧化层为二氧化硅层、氮氧化硅层中的任意一种或多种的组合;和/或,

23、所述硅片为n型硅片。

24、本发明另一实施例提供的技术方案如下:

25、一种太阳能电池,所述太阳能电池包括硅片,所述硅片包括相对设置的受光面和背光面,所述硅片的受光面上形成有p型发射极,所述硅片的背光面上形成有上述的钝化结构,所述太阳能电池还包括第一电极和第二电极,所述第一电极与p型发射极电接触,所述第二电极与n型掺杂结构电接触。

26、一实施例中,所述p型发射极上还形成有钝化层和/或第一减反层;和/或,

27、所述n型掺杂结构上还形成有第二减反层。

28、一实施例中,所述第二电极与n型掺杂结构中的重掺杂多晶硅层和/或掺杂介质层电接触。

29、本发明具有以下有益效果:

30、本发明通过优化n型掺杂结构,利用掺杂介质层中的高饱和浓度掺杂,提高了钝化结构的掺杂浓度,可以形成良好的场钝化效果,并与电极形成良好的欧姆接触,且避免了隧穿氧化层的扩穿;

31、本发明提升了太阳能电池的开路电压和填充因子,提高了太阳能电池的光电转化效率及太阳能电池组件的功率,大幅提升了产品竞争力。

技术特征:

1.一种钝化结构,位于硅片的背光面上,其特征在于,所述钝化结构包括依次层叠于硅片背光面上的隧穿氧化层及n型掺杂结构,所述n型掺杂结构包括位于隧穿氧化层之上的轻掺杂多晶硅层、及位于轻掺杂多晶硅层之上的至少一层重掺杂多晶硅层和至少一层掺杂介质层,所述掺杂介质层的掺杂浓度大于重掺杂多晶硅层的掺杂浓度,所述重掺杂多晶硅层的掺杂浓度大于轻掺杂多晶硅层的掺杂浓度。

2.根据权利要求1所述的钝化结构,其特征在于,所述掺杂介质层的掺杂浓度为重掺杂多晶硅层的掺杂浓度的1.2~10倍,所述重掺杂多晶硅层的掺杂浓度为轻掺杂多晶硅层的掺杂浓度的1.2~5倍。

3.根据权利要求1所述的钝化结构,其特征在于,所述轻掺杂多晶硅层的掺杂浓度为1e20cm-3~3e20cm-3,重掺杂多晶硅层的掺杂浓度为4e20cm-3~2e21cm-3,掺杂介质层的掺杂浓度为8e20cm-3~8e22cm-3;和/或,

4.根据权利要求1所述的钝化结构,其特征在于,所述n型掺杂结构包括依次层叠于轻掺杂多晶硅层之上的一层重掺杂多晶硅层及一层掺杂介质层;或,

5.根据权利要求4所述的钝化结构,其特征在于,所述轻掺杂多晶硅层的厚度为10nm~30nm;和/或,

6.根据权利要求1所述的钝化结构,其特征在于,所述n型掺杂结构包括交替层叠于轻掺杂多晶硅层之上的多层重掺杂多晶硅层及多层掺杂介质层;或,

7.根据权利要求6所述的钝化结构,其特征在于,所述轻掺杂多晶硅层的厚度为10nm~30nm;和/或,

8.根据权利要求1所述的钝化结构,其特征在于,所述掺杂介质层为二氧化硅层、氮化硅层、碳化硅层中的任意一种或多种;和/或,

9.一种太阳能电池,其特征在于,所述太阳能电池包括硅片,所述硅片包括相对设置的受光面和背光面,所述硅片的受光面上形成有p型发射极,所述硅片的背光面上形成有权利要求1~8中任一项所述的钝化结构,所述太阳能电池还包括第一电极和第二电极,所述第一电极与p型发射极电接触,所述第二电极与n型掺杂结构电接触。

10.根据权利要求9所述的钝化结构,其特征在于,所述p型发射极上还形成有钝化层和/或第一减反层;和/或,

11.根据权利要求9所述的钝化结构,其特征在于,所述第二电极与n型掺杂结构中的重掺杂多晶硅层和/或掺杂介质层电接触。

技术总结

本发明揭示了一种钝化结构及太阳能电池,所述钝化结构位于硅片的背光面上,所述钝化结构包括依次层叠于硅片背光面上的隧穿氧化层及N型掺杂结构,所述N型掺杂结构包括设于隧穿氧化层之上的轻掺杂多晶硅层、及设于轻掺杂多晶硅层之上的至少一层重掺杂多晶硅层和至少一层掺杂介质层,所述掺杂介质层的掺杂浓度大于重掺杂多晶硅层的掺杂浓度,所述重掺杂多晶硅层的掺杂浓度大于轻掺杂多晶硅层的掺杂浓度。本发明通过优化N型掺杂结构,提高了钝化结构的掺杂浓度,可以形成良好的场钝化效果,并与电极形成良好的欧姆接触,且避免了隧穿氧化层的扩穿。

技术研发人员:张春华,张景浩,杜梦,衡阳,潘励刚

受保护的技术使用者:扬州阿特斯太阳能电池有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/2/29

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!