一种发光模组及显示装置的制作方法

本发明涉及半导体发光器件,特别是涉及一种发光模组及显示装置。

背景技术:

1、在显示屏市场上,小尺寸rgb led迅速壮大,占据越来越大的市场份额。以miniled和micro led为代表的的小尺寸rgb led拥有更低功耗、更快反应、更长寿命、更高色彩饱和度对比度等优良性能,随着技术的突破,将成为下一代显示技术。小尺寸rgb led给显示屏带来极高的像素体验,但同时小尺寸rgb led在生产工艺方面也带来了极大挑战。

2、在发光模组的制备过程中,首先将led芯片贴装到透明层上,然后在led芯片之间形成填充层,此处填充层为黑色的吸光层,可防止相邻led芯片之间的混色或者光干涉,以保证发模组的对比度;然后对led芯片两个电极上方的填充层进行去除形成开口,从而显露电极表面并沉积布线层实现电引出。由于是在芯片电极上方开口,开口面积较小,目前主要是通过干法蚀刻的方式在填充层上面开孔,无法将开孔内的填充层去除干净,同时还会有损伤芯片的风险。这就会影响到后续布线层的沉积,造成接触不良的风险。此外,在开口处沉积的布线层本身容易出现断连、或者布线层与芯片电极接触面容易出现断连,影响产品稳定性。

3、因此,需要提出一种新的技术方案解决上述问题,增强电连接的稳定性。

技术实现思路

1、鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种发光模组及显示装置,用于解决现有技术中布线层与电极接触不良的问题。

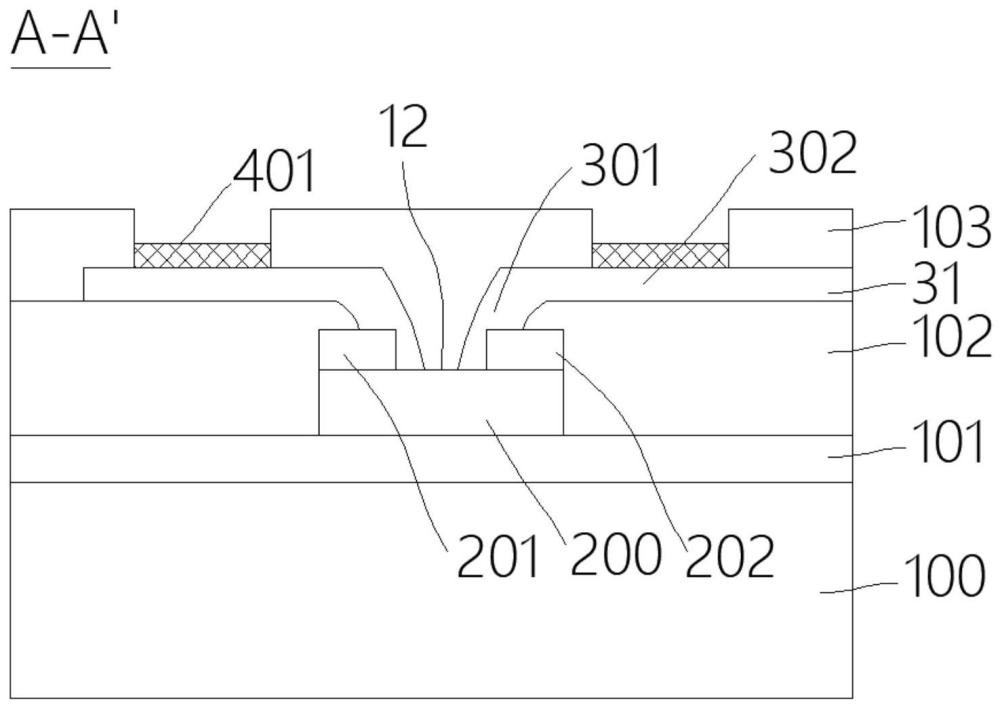

2、为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种发光模组,所述发光模组包括:

3、透明层;

4、多个发光元件,所述发光元件设置于透明层上,所述发光元件包括半导体堆叠层、以及位于所述半导体堆叠层上的第一电极与第二电极;

5、填充层,填充于相邻发光元件之间,所述填充层包括部分形成于所述发光元件第一电极和/或第二电极的表面,形成在所述发光元件第一电极和/或第二电极表面上的所述填充层的侧壁为弧形;

6、布线层,所述布线层包括第一部分以及第二部分,所述第一部分位于电极上,包括接触部及连接于接触部上边缘的边沿部,所述接触部与电极接触,所述边沿部的上边缘与第二部分相连。

7、可选地,所述填充层的侧壁与所述发光元件的第一电极和/或第二电极表面形成的锐角介于30°~65°。

8、可选地,所述填充层位于所述发光元件第一电极和/或第二电极的表面上的厚度大于所述布线层的厚度。

9、可选地,所述边沿部沿竖直面的剖面形状为外翻的曲线形。

10、可选地,透明层和发光元件之间设置有粘合层。

11、可选地,在该透明层上设置有多个发光元件,包括红光发光元件、绿光发光元件以及蓝光发光元件。

12、可选地,还包括覆盖于布线层表面的绝缘层。

13、可选地,绝缘层形成有多个开口部以显露布线层的部分表面。

14、可选地,在绝缘层的开口部内显露的布线层表面上形成有保护电极。

15、本发明还提供另一种发光模组,所述发光模组包括:

16、透明层;

17、多个发光元件,所述发光元件设置于透明层上,所述发光元件包括半导体堆叠层、以及位于所述半导体堆叠层上的第一电极与第二电极;

18、填充层,填充于相邻发光元件之间,所述填充层包括第一凹槽,所述第一凹槽位于所述发光元件的第一电极与第二电极之间,且所述第一凹槽显露第一电极与第二电极的彼此相对的侧壁;

19、布线层,形成于所述填充层上,并与所述多个发光元件形成电连接;

20、绝缘层,所述绝缘层位于所述布线层上并填充所述第一凹槽。

21、可选地,所述发光元件的第一电极和/或第二电极具有远离所述透明层的上表面,所述填充层还包括部分覆盖所述发光元件的第一电极和/或第二电极的上表面,形成在所述发光元件第一电极和/或第二电极表面上的所述填充层的侧壁与所述发光元件的第一电极和/或第二电极表面形成的锐角介于30°~65°。

22、可选地,形成在所述发光元件第一电极和/或第二电极表面上的所述填充层的侧壁为弧形。

23、可选地,所述布线层包括第一部分和第二部分,所述第一部分与所述发光元件的第一电极和/或第二电极接触,所述第二部分与所述填充层接触。

24、可选地,所述布线层的第一部分具有一靠近所述第一凹槽的侧壁,所述侧壁位于所述发光元件的第一电极和/或第二电极的上表面上。

25、可选地,所述布线层的第一部分具有一靠近所述第一凹槽的侧壁,所述侧壁覆盖所述发光元件的第一电极和/或第二电极的侧壁。

26、可选地,透明层和发光元件之间设置有粘合层。

27、可选地,在该透明层上设置有多个发光元件,包括红光发光元件、绿光发光元件以及蓝光发光元件。

28、可选地,还包括覆盖于布线层表面的绝缘层。

29、可选地,绝缘层形成有多个开口部以显露布线层的部分表面。

30、可选地,在绝缘层的开口部内显露的布线层表面上形成有保护电极。

31、本发明还提供一种显示装置,包括:

32、电路基板;

33、至少一个发光模组,设置于所述电路基板的表面,所述发光模组与所述电路基板形成电性连接,所述发光模组为上述的发光模组。

34、如上所述,本发明提供一种发光模组及显示装置,该发光模组包括透明层及固定于透明层上的发光元件。通过对填充层光刻显影形成位于每个电极上方的开口或位于两个电极之间的第一凹槽,然后沉积金属形成布线层实现电引出。通过显影的方式去除填充层芯片电极表面会更加干净,且对芯片不会造成损伤。同时,布线层的第一部分与第二部分之间形成过渡的圆角形连接,避免直角形连接应力较大的问题,有利于加固电连接,提高整个器件的稳定性。更为优选地,在采用第一凹槽的形式显露电极时,形成的第一凹槽面积明显增大,工艺窗口更大,降低了工艺难度。同时,第一凹槽显露电极的侧壁区域,能够在制备布线层时使布线层覆盖电极侧壁,从而增大布线层与电极的接触面积,降低断连风险。

技术特征:

1.一种发光模组,其特征在于,所述发光模组包括:

2.根据权利要求1所述的发光模组,其特征在于:所述填充层的侧壁与所述发光元件的第一电极和/或第二电极表面形成的锐角介于30°~65°。

3.根据权利要求1所述的发光模组,其特征在于:所述填充层位于所述发光元件第一电极和/或第二电极的表面上的厚度大于所述布线层的厚度。

4.根据权利要求1所述的发光模组,其特征在于:所述边沿部沿竖直面的剖面形状为外翻的曲线形。

5.根据权利要求1所述的发光模组,其特征在于:透明层和发光元件之间设置有粘合层。

6.根据权利要求1所述的发光模组,其特征在于:在该透明层上设置有多个发光元件,包括红光发光元件、绿光发光元件以及蓝光发光元件。

7.根据权利要求1所述的发光模组,其特征在于:还包括覆盖于布线层表面的绝缘层。

8.根据权利要求7所述的发光模组,其特征在于:绝缘层形成有多个开口部以显露布线层的部分表面。

9.根据权利要求8所述的发光模组,其特征在于:在绝缘层的开口部内显露的布线层表面上形成有保护电极。

10.一种发光模组,其特征在于,所述发光模组包括:

11.根据权利要求10所述的发光模组,其特征在于:所述发光元件的第一电极和/或第二电极具有远离所述透明层的上表面,所述填充层还包括部分覆盖所述发光元件的第一电极和/或第二电极的上表面,形成在所述发光元件第一电极和/或第二电极表面上的所述填充层的侧壁与所述发光元件的第一电极和/或第二电极表面形成的锐角介于30°~65°。

12.根据权利要求10所述的发光模组,其特征在于:形成在所述发光元件第一电极和/或第二电极表面上的所述填充层的侧壁为弧形。

13.根据权利要求10所述的发光模组,其特征在于:所述布线层包括第一部分和第二部分,所述第一部分与所述发光元件的第一电极和/或第二电极接触,所述第二部分与所述填充层接触。

14.根据权利要求13所述的发光模组,其特征在于:所述布线层的第一部分具有一靠近所述第一凹槽的侧壁,所述侧壁位于所述发光元件的第一电极和/或第二电极的上表面上。

15.根据权利要求13所述的发光模组,其特征在于:所述布线层的第一部分具有一靠近所述第一凹槽的侧壁,所述侧壁覆盖所述发光元件的第一电极和/或第二电极的侧壁。

16.根据权利要求10所述的发光模组,其特征在于:透明层和发光元件之间设置有粘合层。

17.根据权利要求10所述的发光模组,其特征在于:在该透明层上设置有多个发光元件,包括红光发光元件、绿光发光元件以及蓝光发光元件。

18.根据权利要求10所述的发光模组,其特征在于:还包括覆盖于布线层表面的绝缘层。

19.根据权利要求18所述的发光模组,其特征在于:绝缘层形成有多个开口部以显露布线层的部分表面。

20.根据权利要求19所述的发光模组,其特征在于:在绝缘层的开口部内显露的布线层表面上形成有保护电极。

21.一种显示装置,其特征在于,包括:

技术总结

本发明提供一种发光模组及显示装置,该发光模组包括透明层及固定于透明层上的发光元件。通过对填充层光刻显影形成位于每个电极上方的开口或位于两个电极之间的第一凹槽,然后沉积金属形成布线层实现电引出。通过显影的方式去除填充层芯片电极表面会更加干净,且对芯片不会造成损伤。同时,布线层的第一部分与第二部分之间形成过渡的圆角形连接,避免直角形连接应力较大的问题,有利于加固电连接,提高整个器件的稳定性。在采用第一凹槽的形式显露电极时,形成的第一凹槽面积明显增大,工艺窗口更大,降低了工艺难度。同时,第一凹槽显露电极的侧壁区域,能够在制备布线层时使布线层覆盖电极侧壁,从而增大布线层与电极的接触面积,降低断连风险。

技术研发人员:陈伟鸿,林振端,黄兆武,曾志洋,苏紫云,时军朋,王杰凌,余长治,徐宸科

受保护的技术使用者:湖北三安光电有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/3/5

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!