一种超薄隧穿氧化钝化接触太阳能电池及其制作方法与流程

本技术涉及太阳能电池,更具体的说,涉及一种超薄隧穿氧化钝化接触(thin oxide passivated contact,简称topcon)太阳能电池及其制作方法。

背景技术:

1、化石能源的日趋紧张,对经济的可持续发展和人类环境健康造成严重的影响,而且生态环境遭到破坏和传统能源面临枯竭,致使人们迫切需要一种清洁的,无污染的,可持续开发的绿色能源,太阳能作为最具潜力的开持续开发的清洁能源就格外重要。

2、太阳能电池是当前人们利用太阳能的一种主要方式。topcon太阳能电池的背面由于采用一层超薄氧化层以及多晶硅层实现超薄隧穿氧化钝化接触,不仅可以实现良好的背面钝化效果的,还可以利用量子隧穿效应,允许多子隧穿且阻挡少子透过,实现选择性载流子收集,提高光电转换效率,且与现有发射极背面钝化(passivated emitterand rearcell,简称perc)电池工艺具有较好的兼容性。

3、现有的topcon太阳能电池中,存在超薄隧穿氧化钝化接触效果不良的问题,具有较大的寄生吸收问题,影响光电转换效率。

技术实现思路

1、有鉴于此,本技术提供了一种超薄隧穿氧化钝化接触太阳能电池及其制作方法,方案如下:

2、一种topcon太阳能电池,包括:

3、半导体基底,具有相对设置的正面和背面;背面具有金属栅线区以及位于金属栅线区两侧的非金属栅线区;

4、覆盖背面的超薄隧穿氧化层;

5、覆盖超薄隧穿氧化层的掺杂多晶硅层;

6、图形化的底电极接触层,位于掺杂多晶硅层背离超薄隧穿氧化层的一侧表面,且位于金属栅线区内;

7、位于底电极接触层背离掺杂多晶硅层的一侧表面的底电极;

8、其中,底电极接触层包括:位于掺杂多晶硅层表面的超薄氧化层以及位于超薄氧化层表面的掺杂多晶碳化硅层,掺杂多晶碳化硅层用于在底电极烧结过程控制底电极的金属化深度,使得底电极与掺杂多晶硅层形成欧姆接触,且金属化范围不超过掺杂多晶硅层。

9、优选的,在上述topcon太阳能电池中,掺杂多晶硅层的厚度范围是10nm~40nm。

10、优选的,在上述topcon太阳能电池中,掺杂多晶碳化硅层的厚度范围是40nm~140nm。

11、优选的,在上述topcon太阳能电池中,相邻两底电极之间的间距范围是0.85mm~0.95mm。

12、优选的,在上述topcon太阳能电池中,还包括:

13、位于掺杂多晶硅层背离超薄隧穿氧化层一侧表面的氮化硅钝化层,氮化硅钝化层位于非金属栅线区,且露出底电极接触层。

14、本技术还提供了一种上述任一项topcon太阳能电池的制作方法,包括:

15、提供半导体基底,具有相对设置的正面和背面;背面具有金属栅线区以及位于金属栅线区两侧的非金属栅线区;

16、形成覆盖背面的超薄隧穿氧化层;

17、形成掺杂多晶硅层和底电极接触层,所述掺杂多晶硅层覆盖超薄隧穿氧化层的多晶硅层;掺杂多晶硅层背离超薄隧穿氧化层的一侧表面形成有图形化的底电极接触层,底电极接触层位于金属栅线区内;

18、在底电极接触层背离掺杂多晶硅层的一侧表面形成底电极;

19、其中,底电极接触层包括:位于掺杂多晶硅层表面的超薄氧化层以及位于超薄氧化层表面的掺杂多晶碳化硅层,掺杂多晶碳化硅层用于在底电极烧结过程控制底电极的金属化深度,使得底电极与掺杂多晶硅层形成欧姆接触,且金属化范围不超过掺杂多晶硅层。

20、优选的,在上述制作方法中,采用同一pecvd设备在背面上依次形成超薄隧穿氧化层、掺杂非晶硅层、未图形化的底电极接触层以及未图形化的掩膜层;

21、其中,掺杂非晶硅层用于基于退火工艺形成掺杂多晶硅层;基于掩膜层对底电极接触层进行图形化后,去除掩膜层。

22、优选的,在上述制作方法中,掺杂多晶硅层的厚度范围是10nm~40nm。

23、优选的,在上述制作方法中,掺杂多晶碳化硅层的厚度范围是40nm~140nm;

24、和/或,相邻两底电极之间的间距范围是0.85mm~0.95mm。

25、优选的,在上述制作方法中,形成掺杂多晶硅层和底电极接触层的方法包括:

26、在超薄隧穿氧化层的表面形成掺杂非晶硅层;

27、在掺杂非晶硅层的表面上依次形成未图形化的超薄氧化层以及掺杂非晶碳化硅层;

28、在掺杂非晶碳化硅层背离超薄氧化层的一侧表面形成掩膜层后,进行退火,将掺杂非晶硅层转换为掺杂多晶硅层,将掺杂非晶碳化硅层转换为掺杂多晶碳化硅层;

29、对所述掩膜层进行图形化,图形化后的掩膜层覆盖位于金属栅线的掺杂多晶碳化硅层,且露出位于非金属栅线区的掺杂多晶碳化硅层;

30、基于图形化后的掩膜层,刻蚀去除位于非金属栅线区的掺杂多晶碳化硅层;

31、同步去除位于非金属栅线区的超薄氧化层以及掩膜层;其中,超薄氧化层与掩膜层的材质相同。

32、通过上述描述可知,本技术技术方案提供的超薄隧穿氧化钝化接触太阳能电池及其制作方法中,在半导体基底的背面设置有超薄隧穿氧化层和掺杂多晶硅层,可以实现背面的超薄隧穿氧化钝化接触,而且在底电极与掺杂多晶硅层之间设置有底电极接触层,底电极接触层包括:超薄氧化层以及掺杂多晶碳化硅层,掺杂多晶碳化硅层能够在底电极烧结过程控制底电极的金属化深度,使得底电极与掺杂多晶硅层形成欧姆接触,且金属化范围不超过掺杂多晶硅层,从而能够避免烧结后底电极的金属材料烧穿超薄隧穿氧化层,避免了由此导致的超薄隧穿氧化钝化接触效果不良问题,提高了超薄隧穿氧化钝化接触效果,避免底电极的金属材料直接与半导体基底接触,减少金属接触复合,从而降低了寄生吸收,提高了光电转换效率。

33、附图说明

34、为了更清楚地说明本技术实施例或相关技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。

35、本说明书附图所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本技术可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本技术所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本技术所揭示的技术内容涵盖的范围内。

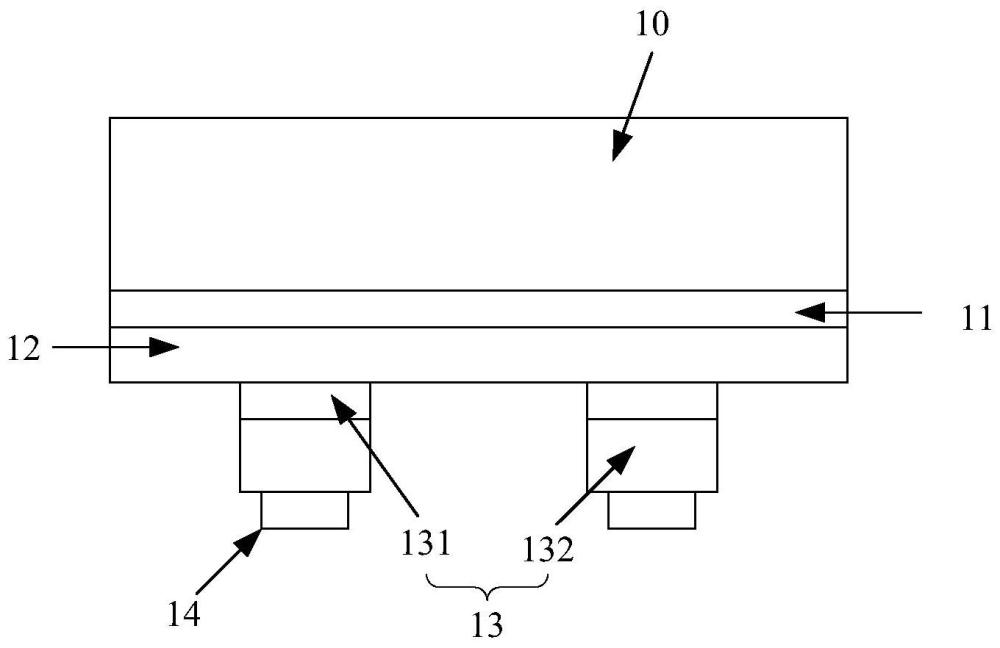

36、图1为本技术实施例提供的一种topcon太阳能电池的切面图;

37、图2为本技术实施例提供的另一种topcon太阳能电池的切面图;

38、图3为本技术实施例提供的又一种topcon太阳能电池的切面图;

39、图4-图13为本技术实施例提供的一种topcon太阳能电池制作方法在不同工艺步骤的结构示意图。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!