连接器模组的制作方法

本技术涉及一种连接器模组,属于线对板互联的。

背景技术:

1、为了实现线缆与电路板的互联,相关技术中通常有两种技术方案:第一种方案是通过相互配合的公端连接器与母端连接器进行互联,其中所述公端连接器与所述母端连接器中的一个与线缆相连,另一个与电路板相连;然而这种在这种互联架构下,占用的体积较大,难以满足小型化的要求。第二种方案是仅设有一个连接器,该连接器与线缆相连,且该连接器设有弹性抵接臂,所述弹性抵接臂配置为直接与电路板上的金属导电片相接触;然而,这种连接方式在端子密度较大时,如何在使所述弹性抵接臂具有足够的长度以确保其弹性和在如何降低所述弹性抵接臂的占用空间上达成设计平衡,是所属技术领域的技术人员面临的技术难题。

2、另外,如何对所述电路板进行固定且保持良好的散热,是所属技术领域的技术人员面临的技术问题。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种具有新型架构的连接器模组。

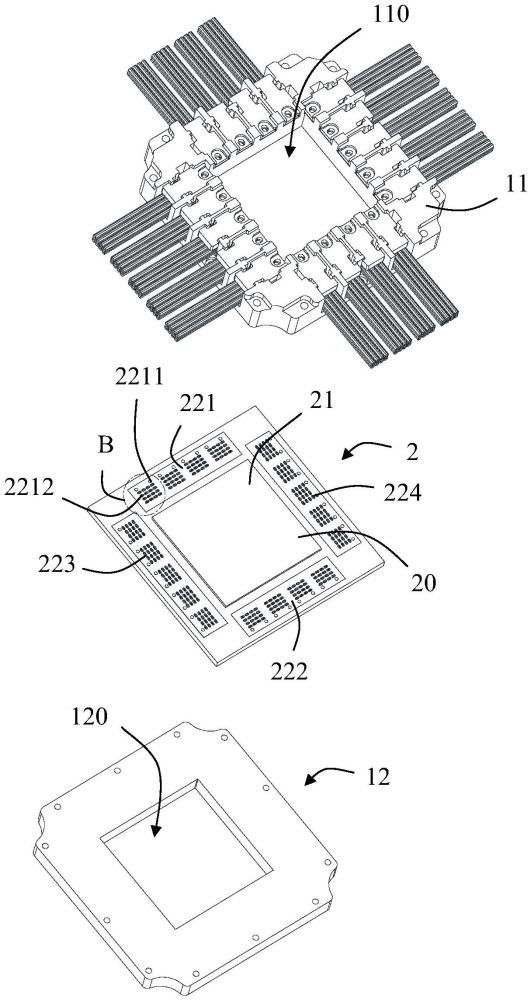

2、为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:一种连接器模组,其包括:

3、支架,所述支架包括第一支架以及第二支架,所述第一支架包括至少一个收容槽;所述第一支架包括由侧壁所围成的开口;所述第二支架呈框体状,所述第二支架包括中间开口;以及

4、至少一个线缆连接器,所述线缆连接器包括本体、若干导电端子以及与所述若干导电端子相连的线缆,所述本体至少部分收容于所述收容槽中,所述若干导电端子配置为与电路板上的若干导电元件相接触;所述电路板配置为至少部分被夹持在所述第一支架和所述第二支架之间;所述电路板配置为安装芯片,所述芯片配置为暴露于所述开口内。

5、作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述中间开口对应于所述芯片所在的位置,所述若干导电元件位于所述芯片的四周。

6、作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述侧壁包括第一侧壁、与所述第一侧壁相对的第二侧壁、连接所述第一侧壁的一端和所述第二侧壁的一端的第三侧壁、以及连接所述第一侧壁的另一端和所述第二侧壁的另一端的第四侧壁,所述开口由所述第一侧壁、所述第二侧壁、所述第三侧壁以及所述第四侧壁围成;所述第一侧壁、所述第二侧壁、所述第三侧壁以及所述第四侧壁均设有若干所述收容槽;所述线缆连接器为若干个且对应收容于所述收容槽中;所述压块为若干个且抵接在对应的本体上。

7、作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述第一侧壁、所述第二侧壁、所述第三侧壁以及所述第四侧壁围成框体状;

8、所述收容槽沿开口方向敞开,所述本体沿压接方向至少部分收容于所述收容槽中,所述开口方向与所述压接方向相反。

9、作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述第二支架设有与所述中间开口相连通的若干散热通道,所述若干散热通道围设在所述中间开口的四周。

10、作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述第一支架包括第一穿孔,所述第二支架包括第二穿孔,所述连接器模组还包括穿过所述第一穿孔和所述第二穿孔的紧固件,所述紧固件位于所述电路板的外侧。

11、作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述连接器模组包括至少一个压块,所述压块组装固定于所述第一支架,所述压块挤压所述本体以将所述本体固定在所述收容槽中。

12、作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述压块可拆卸地组装固定于所述第一支架,所述压块设有第一安装孔,所述侧壁包括与所述第一安装孔对齐的第二安装孔,所述连接器模组还包括穿过所述第一安装孔和所述第二安装孔的锁紧件。

13、作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述锁紧件为第一螺栓,所述第一螺栓包括头部以及与所述头部相连的螺纹部,其中所述螺纹部穿过所述第一安装孔,所述螺纹部至少部分紧固在所述第二安装孔中;

14、所述压块包括缺口,所述第一安装孔位于所述缺口中,所述头部收容在所述缺口中。

15、作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述侧壁包括凸伸入所述收容槽中的第一凸块以及凸伸入所述收容槽中的第二凸块,所述第一凸块向所述第二凸块凸出,所述第二凸块向所述第一凸块凸出;

16、所述压块包括位于一侧的第一凹口以及位于另一侧的第二凹口,其中所述第一凸块收容于所述第一凹口内,所述第二凸块收容于所述第二凹口内。

17、作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述连接器模组包括组装于所述第一支架上的限位块,所述限位块包括若干间隔设置的限位槽,所述线缆连接器的本体定位于对应的限位槽中。

18、作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述限位块包括第一限位块、第二限位块、第三限位块以及第四限位块,其中所述第一限位块组装固定于所述第一侧壁,所述第二限位块组装固定于所述第二侧壁,所述第三限位块组装固定于所述第三侧壁,所述第四限位块组装固定于所述第四侧壁;所述限位槽包括设于所述第一限位块上的若干第一限位槽、设于所述第二限位块上的若干第二限位槽、设于所述第三限位块上的若干第三限位槽、以及设于所述第四限位块上的若干第四限位槽。

19、作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述连接器模组包括组装于所述支架上的导电薄膜,所述导电端子挤压所述导电薄膜使所述导电端子通过所述导电薄膜与所述导电元件电性连接。

20、作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述导电端子包括第一信号端子以及第二信号端子,所述第一信号端子以及所述第二信号端子形成信号端子对;

21、所述线缆连接器包括第一接地端子、第二接地端子、第一屏蔽片以及第二屏蔽片,其中所述第一接地端子以及所述第二接地端子沿第一方向分别位于所述信号端子对的两侧,所述第一屏蔽片以及所述第二屏蔽片沿垂直于所述第一方向的第二方向分别位于所述信号端子对的两侧;所述第一屏蔽片包括第一接触部、第二接触部以及位于所述第一接触部和所述第二接触部之间的第一凸出部,所述第一凸出部向远离所述第二屏蔽片的方向凸出;所述第二屏蔽片包括第三接触部、第四接触部以及位于所述第三接触部和所述第四接触部之间的第二凸出部,所述第二凸出部向远离所述第一屏蔽片的方向凸出;所述第一接触部和所述第三接触部分别与所述第一接地端子的两侧相接触,所述第二接触部和所述第四接触部分别与所述第二接地端子的两侧相接触,所述第一接触部、所述第一接地端子、所述第三接触部、所述第一凸出部、所述第二凸出部、所述第二接触部、所述第二接地端子以及所述第四接触部共同围成环绕式的屏蔽腔,所述第一信号端子以及所述第二信号端子位于所述屏蔽腔内。

22、作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述本体包括安装面以及贯穿所述安装面的安装槽,所述第一接地端子、所述第二接地端子、所述第一信号端子、所述第二信号端子、所述第一屏蔽片以及所述第二屏蔽片收容于所述安装槽中。

23、作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述第一信号端子包括第一对接面,所述第二信号端子包括第二对接面,所述第一接地端子包括第三对接面,所述第二接地端子包括第四对接面;所述第一对接面、所述第二对接面、所述第三对接面以及所述第四对接面位于同一平面内;所述第一对接面、所述第二对接面、所述第三对接面以及所述第四对接面配置为分别与相应的导电元件电性连接。

24、作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述线缆连接器包括端子模组,所述端子模组包括所述第一信号端子、所述第二信号端子、以及将所述第一信号端子和所述第二信号端子固定在一起的第一固定块,所述第一信号端子包括凸伸出所述第一固定块的第一尾部以及凸伸出所述第一固定块且与所述第一尾部相对的第一对接部;所述第二信号端子包括凸伸出所述第一固定块的第二尾部以及凸伸出所述第一固定块且与所述第二尾部相对的第二对接部;

25、所述线缆包括第一芯体、第二芯体、包裹在至少部分所述第一芯体上的第一绝缘层、包裹在至少部分所述第二芯体上的第二绝缘层、包裹在至少部分所述第一绝缘层和至少部分所述第二绝缘层上的接地屏蔽层、以及包裹在至少部分所述接地屏蔽层上的绝缘皮;

26、其中,所述第一信号端子的第一尾部与所述第一芯体相接触,所述第二信号端子的第二尾部与所述第二芯体相接触,所述第一接地端子与所述接地屏蔽层相接触,所述第二接地端子与所述接地屏蔽层相接触。

27、作为本实用新型进一步改进的技术方案,所述线缆连接器包括包覆成型在所述线缆上的绝缘块;

28、凸出所述绝缘块且与所述第一屏蔽片以及所述第二屏蔽片位于同一侧的所述线缆被所述第一屏蔽片、所述第二屏蔽片遮蔽、所述第一接地端子以及所述第二接地端子所屏蔽;或者被所述第一屏蔽片、所述第二屏蔽片、所述第一接地端子、所述第二接地端子以及所述接地屏蔽层所屏蔽。

29、相较于现有技术,本实用新型设有支架,所述支架包括第一支架以及第二支架,所述电路板配置为至少部分被夹持在所述第一支架和所述第二支架之间,实现了对所述电路板较好的固定;另外,通过设置所述开口和所述中间开口,将所述芯片配置为暴露于所述开口内,改善了散热。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!