一种DC1500V无极性磁吹灭弧式直流隔离开关的制作方法

本技术涉及隔离开关,特别涉及一种dc1500v无极性磁吹灭弧式直流隔离开关。

背景技术:

1、隔离开关是开关电器中常用的一种电器,是在电路中起隔离作用。当直流隔离开关分断时,会在动静触头之间产生电弧,电弧带来的大量的热量和产生空气电离子,如果电弧在动静触头之间停留时间过长久很可能烧损直流隔离开关触头甚至引起弧光短路炸毁开关,这就需要尽快熄弧处理。目前直流隔离开关常见做法是在静触头与动触头的接触区下方设有灭弧栅片,产生的电弧离开触头区域进入灭弧栅片进行灭弧。近年来,随着一次能源的变革以及高功率密度供能的需求,直流电网在新能源接入、城市配网建设、数据中心、船舶等领域获得了蓬勃发展,电压等级从低压发展到了高压,短路开断电流高达上百千安,对直流开断技术和开关装备提出了新的需求,对于大容量直流开断来说,直流电流没有自然过零点,直流回路存在着电感(线路、负荷),系统电感及未释放的能量将会在断口之间产生过电压,极易引起直流开关断口的击穿,从而使电弧重燃,不能及时的熄灭电弧会给开关造成破坏甚至烧毁开关。

2、中国专利2021220895147公开了一种灭弧室,其包括相对设置的两块隔弧板以及设置在两块隔弧板之间的多块灭弧栅片,所有灭弧栅片由灭弧室的入口向出口方向成辐射状间隔排布;所述灭弧室还包括整体呈弧形结构的进弧沟道,进弧沟道包括由灭弧室的入口向出口方向依次相连的沟道入口段、沟道中间段和沟道末尾段,沟道入口段为喇叭形结构,其小口端与沟道中间段相连,沟道中间段的宽度恒定,沟道末尾段包括并排设置的两个v形沟道。导电装置包括导电装置壳体以及设置在导电装置壳体内且配合使用的触头系统和灭弧室,触头系统包括枢转设置在导电装置壳体上的动触头机构和与动触头机构配合对的静触头,操作机构与动触头机构驱动相连以驱动其转动,使动触头机构与静触头闭合或断开。进一步的,所述动触头机构包括枢转设置的触头支持以及插置在触头支持上且两端凸出在触头支持的径向两端外侧的动触头组件,两个静触头设置在动触头机构两侧分别与动触头机构的两端配合;所述灭弧室包括分别设置在触头系统两侧的两个灭弧室。所述灭弧室还包括永磁体,永磁体设置在灭弧室的出口外侧,两个永磁体分别设置在两个灭弧室的靠近静触头的一端处,或者,两个永磁体设置在两个灭弧室的中部且偏向灭弧室远离其对应的静触头的一端。

3、上述专利中动触头机构与静触头闭合或断开时产生的电弧会受到永磁体产生磁场的作用所导致的洛伦兹力,从而使电弧偏向灭弧室内,根据洛伦兹力方程f=q(e+v×b),f是洛伦兹力,q是带电粒子的电荷量,e是电场强度,v是带电粒子的速度,b是磁感应强度,因此磁感应强度越大电弧所受到的洛伦兹力也就越强,从而能使电弧快速的向灭弧室内的灭弧栅片底部偏移,通过灭弧栅片对电弧进行分割,使其更加快速的被熄灭;但由于永磁体被设置在灭弧室的出口外侧,其与动触头机构之间有一定的距离,因此永磁体作用在电弧上的磁感应强度会因为距离以及灭弧栅片的影响所降低,当电路中突然发生过载时,上述专利中的灭弧室难以有效的快速进行灭弧,其灭弧效果就会变差,容易导致隔离开关烧毁。

技术实现思路

1、针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种dc1500v无极性磁吹灭弧式直流隔离开关,以解决上述问题。

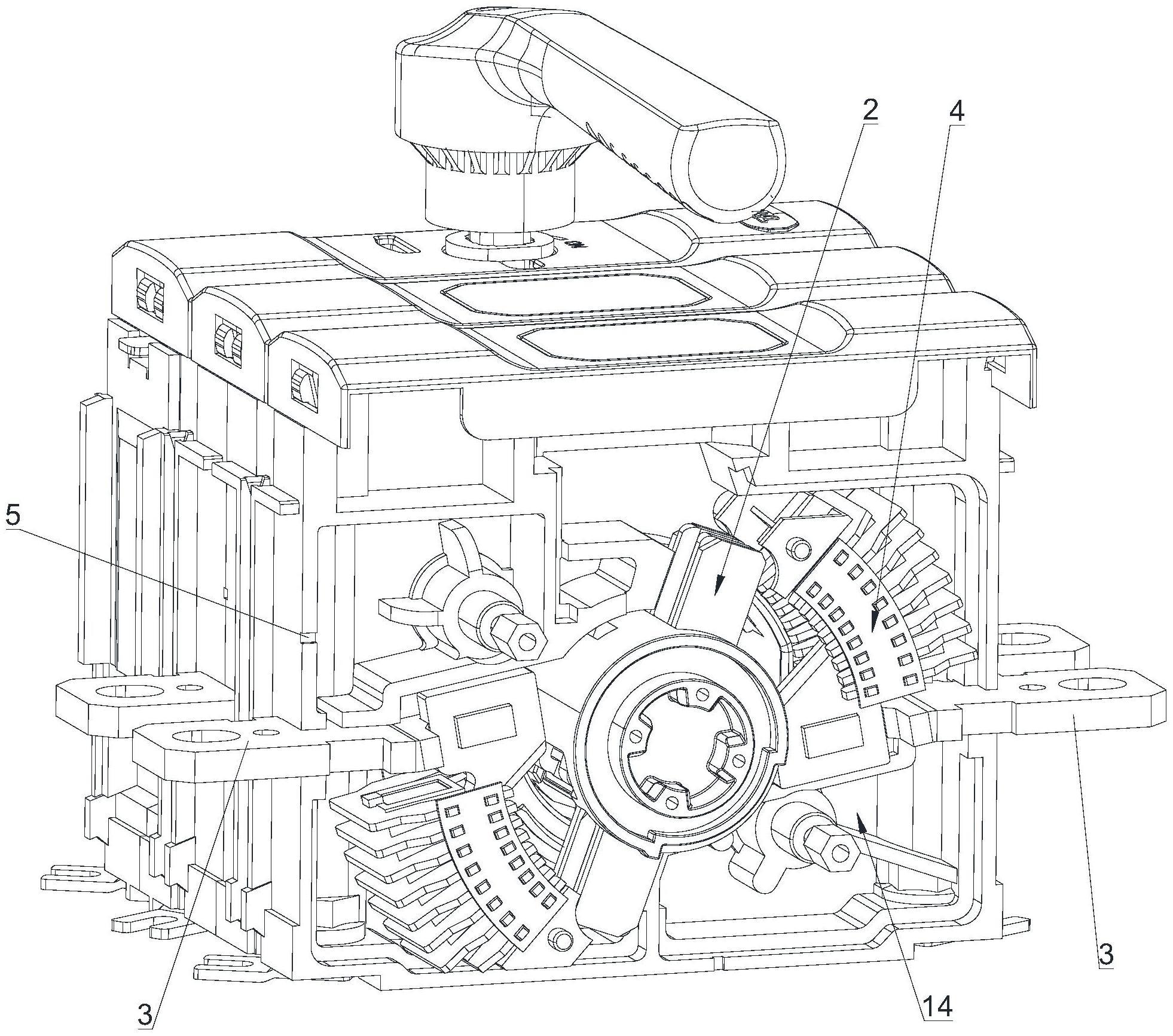

2、本实用新型的技术方案是这样实现的:一种dc1500v无极性磁吹灭弧式直流隔离开关,包括壳体、设在壳体内的动触头机构以及相配合的两个静触头、灭弧室,所述灭弧室包括:

3、灭弧片,所述灭弧片设有多个且“u”型设置,多个所述灭弧片堆叠设置且整体形成扇环型,相邻的所述灭弧片之间等距设有间隙;

4、隔弧板,所述隔弧板设为扇环型且设有两个;

5、永磁体,所述永磁体设为扇环型,所述永磁体的内弧面设为n极,外弧面设为s极;

6、其中,多个所述灭弧片均设在两个所述隔弧板之间,所述永磁体设在灭弧片的“u”型槽内,所述永磁体的n极朝向灭弧片的开口方向设置,所述隔弧板、永磁体以及多个所述灭弧片堆叠后形成扇环型的圆心均在同一直线上且与动触头机构转动的轴心重合。

7、通过采用上述技术方案,永磁体安装在灭弧片的“u”型槽内,使其更加靠近动触头机构转动时与静触头闭合或断开时产生的电弧,使作用在电弧上的磁感应强度更高,从而提高对电弧的洛伦兹力,使电弧快速向灭弧片的左侧或者右侧进行偏移,从而对电弧进行分割,根据附图12中可知在电压1612.3v、电流1.670ka的情况下,在进行接通与分断时灭弧室内的燃弧时间仅有3.71ms,说明在高电压、高电流的情况下灭弧室能在3.71ms内完成灭弧,有效的提高了灭弧的效果以及速度,并且能有效的减小动触头机构转动时的开距,从而减小无极性直流隔离开关整体的体积,降低了成本;当无极性直流隔离开关正向接电时,左侧的静触头接负极,右侧的静触头接正极,此时电弧的电流方向沿着动触头机构的运动方向大致向上,根据左手定则,此时电弧受到一个垂直于磁感线且向右的力,使得电弧向灭弧片的右侧发生偏移,被灭弧片右侧的侧边部进行分割,隔弧板能有效的将电弧限制在侧边部之间,使电弧沿着侧边部向右后方移动,从而实现灭弧;当无极性直流隔离开关反向接电时,左侧的静触头接正极,右侧的静触头接负极,此时电弧的电流方向沿着动触头机构的运动方向大致向下,根据左手定则,此时电弧受到一个垂直于磁感线且向左的力,使得电弧向灭弧片的左侧发生偏移,被灭弧片左侧的侧边部进行分割,隔弧板能有效的将电弧限制在侧边部之间,使电弧沿着侧边部向左后方移动,控制电弧的熄灭路径,从而提高灭弧的效果;因此无论直流隔离开关的接线方向是正接还是反接,灭弧室均能有效的对电弧进行灭弧,使接线更加的方便,且灭弧效果较好。

8、本实用新型进一步设置为:所述灭弧室还包括:

9、绝缘架,所述绝缘架设为扇环型,所述绝缘架的外弧面与多个所述灭弧片组成的内壁相对应,所述绝缘架上开设有供永磁体安装的凹槽;

10、其中,所述绝缘架通过壳体夹紧固定安装在灭弧片的“u”型槽内,所述绝缘架的内弧面与灭弧片的开口两侧形成供动触头机构转动经过的灭弧空间。

11、通过采用上述技术方案,永磁体通过绝缘架固定安装在灭弧片内,使永磁体在灭弧片内更加的稳定。

12、本实用新型进一步设置为:所述灭弧片包括:

13、底部;

14、侧边部,所述侧边部设有两个且对称的设在底部的同一侧上,所述侧边部包括引入部和引出部,所述引入部的内侧设有第一斜面,所述引入部宽度较大的一端与引出部连接,所述引出部的外侧远离引入部的一端设有第二斜面;

15、其中,所述引出部远离引入部的一端与底部连接,所述绝缘架的两侧卡接在两个所述侧边部的引出部之间,所述绝缘架的外弧面与底部的内侧抵触连接。

16、通过采用上述技术方案,能使灭弧片的开口处喇叭状设置,使得电弧能更好的进入到灭弧片内,并且控制电弧熄灭的路径,提高灭弧的效果。

17、本实用新型进一步设置为:上下相邻的所述引入部宽度较小的一端之间的间距设为1.5mm-2.5mm。

18、通过采用上述技术方案,既能有效的控制灭弧片堆叠后整体的体积大小,减小了隔离开关的体积,降低生产成本,还能保证灭弧的效果。

19、本实用新型进一步设置为:最上侧的所述灭弧片与最下侧的所述灭弧片之间的夹角设为25°-45°。

20、通过采用上述技术方案,既能较好的控制电弧在灭弧片之间熄灭的路径,还能减小灭弧片堆叠后整体的体积大小,减小了隔离开关的体积,降低生产成本。

21、本实用新型进一步设置为:所述隔弧板铆压固定在引入部的外侧上。

22、通过采用上述技术方案,使隔弧板能有效的将进入到引入部之间的电弧熄灭路径进行控制,从而提高灭弧的效果。

23、本实用新型进一步设置为:所述引入部的长度与引出部的长度比值为2-2.5:1。

24、通过采用上述技术方案,能使有效的对电弧熄灭路径进行控制,保证了灭弧的效果。

25、本实用新型进一步设置为:所述引入部的第一斜面的夹角设为70°-80°。

26、通过采用上述技术方案,既能使电弧高效的进入到灭弧片内,还能使灭弧片有效的对电弧进行分割,提高了灭弧的效果。

27、本实用新型进一步设置为:所述隔弧板的上下端面分别突出于最上侧的灭弧片以及最下侧的灭弧片,所述永磁体的上下端面分别凸出于最上侧的灭弧片以及最下侧的灭弧片。

28、通过采用上述技术方案,既能有效的将电弧完全限制在灭弧片内,还能使永磁体对电弧的作用效果更好,提高灭弧的效果。

29、本实用新型进一步设置为:还包括:

30、集气腔,所述集气腔设在壳体内;

31、排气孔,所述排气孔开设在壳体上;

32、其中,所述集气腔通过排气孔与外部连通,所述静触头上设有伸入至灭弧室内的引弧角。

33、通过采用上述技术方案,当电弧产生时,灭弧室产生的气体会在集气腔内滞留并对电弧形成气压,助熄电弧,并在电弧熄灭后,气体通过排气孔排出,通过排气孔能有效的将隔离开关内产生的气压排出,避免隔离开关发生爆炸,同时静触头上的引弧角能有效的将电弧引入至灭弧室中,从而对电弧进行引导提高灭弧的效果。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!