晶圆吸附装置的制作方法

本技术属于半导体设备领域,具体涉及一种晶圆吸附装置。

背景技术:

1、晶圆是指制作硅半导体电路所用的硅晶片,其原始材料是硅。高纯度的多晶硅溶解后掺入硅晶体晶种,然后慢慢拉出,形成圆柱形的单晶硅。硅晶棒在经过研磨,抛光,切片后,形成硅晶圆片。进一步地,在对晶圆的先进封装技术中,重要工艺流程包括:涂胶—曝光—显影—烘烤—电镀—去胶—清洗,即先在晶圆上涂覆一层光刻胶,光刻胶经过曝光发生化学反应,然后通过显影将所需要的细微图形从掩模版转移至晶圆上,最后运用电化学反应,在晶圆的金属介质层上镀出所需金属,构成金属导线。

2、目前,在晶圆上下料过程中,通常采用伯努利吸盘,利用伯努利原理使得晶圆能够以悬浮的姿态吸附在吸盘上,从而避免晶圆与吸盘接触而出现损伤。现有的晶圆吸盘一般包括吸盘体、气源,其中吸盘体表面设有多个气孔,气源与气孔连通并通过气孔在吸盘体表面喷出气流,吸附时,晶圆内侧表面与吸盘体表面之间的气流流速大于晶圆外侧表面气流的流速,使得晶圆的两侧形成压差,从而实现晶圆悬浮吸地附于吸盘体上。

3、然而,在实际生产过程中,上述伯努利吸盘中的气源在向吸盘体供应气流时,难以控制气流在吸盘体内部有效分散并均匀自每个气孔流出,从而无法保证吸盘体表面各气孔处气流的流速一致,晶圆表面压差分布不均匀,导致吸附不稳定;同时,吸盘体与晶圆之间的气流容易受外界气流影响,导致流速不稳定,影响晶圆吸附效果。

技术实现思路

1、本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种改进的晶圆吸附装置。

2、为解决以上技术问题,本实用新型采取如下技术方案:

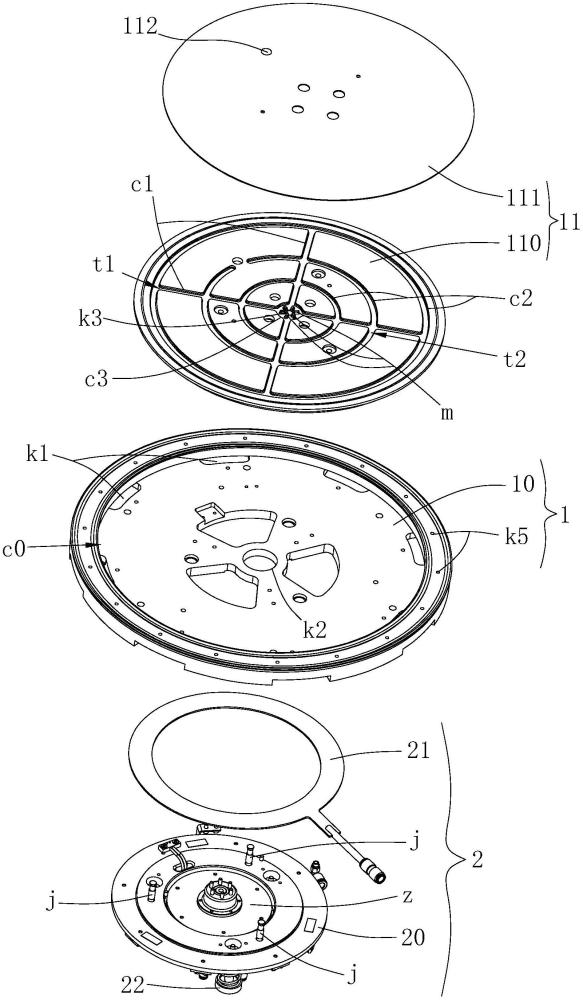

3、一种晶圆吸附装置,其包括吸盘、供气部件,吸盘包括外盘体和内盘体,其中外盘体自顶面向内凹陷并形成凹槽,且凹槽的周向形成有与外界连通的多个排气口、底部形成通孔;内盘体设置在凹槽内,供气部件自下而上通过通孔并与内盘体相连通,其中内盘体的底部形成有进气口、顶部形成有多个出气口,内盘体的内部形成有与进气口相连通并呈发散状分布的多个分流通道、连通多个分流通道和多个出气口的导流通道,供气部件自进气口向内盘体的内部输入气流时,气流通过多个分流通道分流,并经过导流通道同步自多个出气口喷出后自排气口排出。

4、优选地,每个出气口自下而上并向外倾斜延伸设置。在此,便于在晶圆与内盘体之间形成向外流动的气流。

5、优选地,多个出气口划分为由内向外间隔分布的多个出气口组,其中每个出气口组内的多个出气口绕着内盘体的中心线方向间隔分布;导流通道为环形通道,且导流通道有多个,并与多个出气口组一一对应连通。在此,结构简单,便于实施。

6、具体的,至少一个出气口组中,一部分连续的多个出气口的间距为d 1,另一部分连续的多个出气口的间距为d2,其中d 1<d2。在此,吸附晶圆时,通过出气口分布疏密的布局,能够控制晶圆方向,有利于提升晶圆上下料的位置精度。

7、优选地,内盘体包括盘本体、贴合设置在盘本体顶部的吸附板,其中多个出气口设置在吸附板上;盘本体自顶面向内凹陷并形成分流槽和导流槽,其中分流槽和导流槽与吸附板之间分别形成分流通道和导流通道。

8、具体的,盘本体和吸附板自中部通过螺栓件相固定连接;和/或,内盘体还包括用于晶圆定位的晶圆传感器,晶圆传感器设置在吸附板上靠近边缘的位置;和/或,盘本体的中部还形成有与进气口连通的中心槽,其中中心槽内设有绕着内盘体中心线方向间隔分布的多个分流模块,多个分流通道与中心槽连通。在此,气流进入内盘体时能够通过分流模块快速分散成多个支流,提升内盘体表面气流的成型效率。

9、优选地,供气部件向内盘体输送的气体为氮气。在此,能够在吸附晶圆的同时,在晶圆表面形成惰性气氛,减少晶圆与外界环境的反应,提升晶圆品质。

10、优选地,晶圆吸附装置还包括驱动部件,驱动部件包括用于驱动内盘体相对外盘体升降运动。

11、具体的,外盘体固定在机架上;驱动部件包括设置在外盘体下方的底盘、设置在底盘与外盘体之间的环形气囊、设置在底盘下方并与机架相抵触的弹性件,内盘体通过连接座与底盘相连接,供气部件还用于向气囊充气或者放气,放置晶圆时,气囊放气收缩,弹性件复位并带动底盘向上运动,连接座随之带动内盘体向上冒出凹槽;吸附晶圆时,气囊充气膨胀,弹性件压缩并带动底盘向下运动,连接座随之带动内盘体向下进入凹槽。在此,通过驱动部件的动作,方便取出和放置晶圆。

12、此外,内盘体与底盘之间还连接有多个螺栓调节件,其中多个螺栓调节件绕着内盘体的中心线圆周阵列分布,且调节螺栓调节件以保持内盘体的顶面水平。

13、由于以上技术方案的实施,本实用新型与现有技术相比具有如下优点:

14、现有的晶圆吸盘难以控制气流分散,存在晶圆表面压差分布不均匀、吸附不稳定的缺陷;而本申请对晶圆吸附装置进行整体设计,巧妙解决现有技术的各种不足和缺陷,采取该晶圆吸附装置,内盘体位于外盘体形成的凹槽内,气流通过进气口将进入内盘体时,气流通过多个分流通道形成多支分流,且多支分流通过导流通道同步自多个出气口喷出后自排气口排出,以在晶圆与内盘体之间形成流速一致、稳定的气流,因此,与现有技术相比,本实用新型一方面采用内外盘体的设计,在内盘体吸附晶圆的同时能够通过外盘体降低外界的不利影响,有效提升晶圆的吸附效果;另一方面通过将气流进行分流后再喷出,保证各个出气口能够形成流速一致且稳定的气流,晶圆表面压差分布均匀,提升晶圆吸附稳定性。

技术特征:

1.一种晶圆吸附装置,其包括吸盘、供气部件,其特征在于:所述吸盘包括外盘体和内盘体,其中所述外盘体自顶面向内凹陷并形成凹槽,且所述凹槽的周向形成有与外界连通的多个排气口、底部形成通孔;所述内盘体设置在所述凹槽内,所述供气部件自下而上通过所述通孔并与所述内盘体相连通,其中所述内盘体的底部形成有进气口、顶部形成有多个出气口,所述内盘体的内部形成有与所述进气口相连通并呈发散状分布的多个分流通道、连通所述多个分流通道和所述多个出气口的导流通道,所述供气部件自所述进气口向所述内盘体的内部输入气流时,气流通过所述多个分流通道分流,并经过所述导流通道同步自所述多个出气口喷出后自所述排气口排出。

2.根据权利要求1所述的晶圆吸附装置,其特征在于:每个所述出气口自下而上并向外倾斜延伸设置。

3.根据权利要求1所述的晶圆吸附装置,其特征在于:所述多个出气口划分为由内向外间隔分布的多个出气口组,其中每个所述出气口组内的多个所述出气口绕着所述内盘体的中心线方向间隔分布;所述导流通道为环形通道,且所述导流通道有多个,并与所述多个出气口组一一对应连通。

4.根据权利要求3所述的晶圆吸附装置,其特征在于:至少一个所述出气口组中,一部分连续的多个所述出气口的间距为d1,另一部分连续的多个所述出气口的间距为d2,其中d1<d2。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的晶圆吸附装置,其特征在于:所述内盘体包括盘本体、贴合设置在所述盘本体顶部的吸附板,其中所述多个出气口设置在所述吸附板上;所述盘本体自顶面向内凹陷并形成分流槽和导流槽,其中所述分流槽和导流槽与所述吸附板之间分别形成所述的分流通道和导流通道。

6.根据权利要求5所述的晶圆吸附装置,其特征在于:所述盘本体和所述吸附板自中部通过螺栓件相固定连接;和/或,所述内盘体还包括用于晶圆定位的晶圆传感器,所述晶圆传感器设置在所述吸附板上靠近边缘的位置;和/或,所述盘本体的中部还形成有与所述进气口连通的中心槽,其中所述中心槽内设有绕着所述内盘体中心线方向间隔分布的多个分流模块,所述多个分流通道与所述中心槽连通。

7.根据权利要求1所述的晶圆吸附装置,其特征在于:所述供气部件向所述内盘体输送的气体为氮气。

8.根据权利要求1所述的晶圆吸附装置,其特征在于:所述晶圆吸附装置还包括驱动部件,其中所述驱动部件用于驱动所述内盘体相对所述外盘体升降运动。

9.根据权利要求8所述的晶圆吸附装置,其特征在于:所述外盘体固定在机架上;所述驱动部件包括设置在所述外盘体下方的底盘、设置在所述底盘与所述外盘体之间的环形气囊、设置在所述底盘下方并与机架相抵触的弹性件,所述内盘体通过连接座与所述底盘相连接,所述供气部件还用于向所述气囊充气或者放气,放置晶圆时,所述气囊放气收缩,所述弹性件复位并带动所述底盘向上运动,所述连接座随之带动所述内盘体向上冒出所述凹槽;吸附晶圆时,所述气囊充气膨胀,所述弹性件压缩并带动所述底盘向下运动,所述连接座随之带动所述内盘体向下进入所述凹槽。

10.根据权利要求9所述的晶圆吸附装置,其特征在于:所述内盘体与所述底盘之间还连接有多个螺栓调节件,其中所述多个螺栓调节件绕着所述内盘体的中心线圆周阵列分布,且调节螺栓调节件以保持所述内盘体的顶面水平。

技术总结

本技术涉及的晶圆吸附装置,其包括吸盘、供气部件,吸盘包括外盘体和内盘体,其中外盘体自顶面向内凹陷并形成凹槽,且凹槽的周向形成有与外界连通的多个排气口、底部形成通孔;内盘体设置在凹槽内,供气部件自下而上通过通孔并与内盘体相连通,其中内盘体的底部形成有进气口、顶部形成有多个出气口,内盘体的内部形成有多个分流通道、导流通道。本技术一方面采用内外盘体的设计,在内盘体吸附晶圆的同时能够通过外盘体降低外界的不利影响,有效提升晶圆的吸附效果;另一方面通过将气流进行分流后再喷出,保证各个出气口能够形成流速一致且稳定的气流,晶圆表面压差分布均匀,提升晶圆吸附稳定性。

技术研发人员:孙雪峰,肖凌峰,黎恩源

受保护的技术使用者:晟盈半导体设备(江苏)有限公司

技术研发日:20230831

技术公布日:2024/3/27

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!