一种背接触电池及其制造方法与流程

本发明涉及光伏,尤其涉及一种背接触电池及其制造方法。

背景技术:

1、背接触电池是指电池片的向光面无电极,正、负电极均设置在电池片背光面一侧的太阳能电池,从而可以减少电极对电池片的遮挡,增加电池片的短路电流,提高电池片的能量转化效率。

2、但是,现有的背接触电池中背光面一侧的光线利用率降低,不利于提升背接触电池的光电转换效率;同时,背接触电池由于导电类型相反的掺杂区(即n区和p区)均位于同一侧,对各工艺阶段的对位要求比较高。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种背接触电池及其制造方法,用于提高背接触电池中背光面一侧的光线利用率和对准标记的识别精度,利于提升背接触电池的光电转换效率和良率。

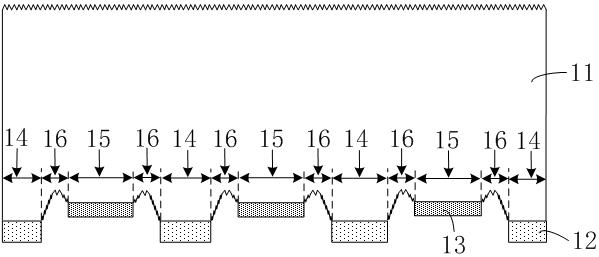

2、为了实现上述目的,第一方面,本发明提供了一种背接触电池,该背接触电池包括:硅基底、以及交替间隔分布在硅基底背光面一侧的第一掺杂半导体层和第二掺杂半导体层。其中,第一掺杂半导体层和第二掺杂半导体层的导电类型相反。在硅基底的背光面中,与第一掺杂半导体层对应的区域为第一区域,与第二掺杂半导体层对应的区域为第二区域,位于第一区域和与自身相邻的第二区域之间的区域为间隔区域。第二区域的表面相对于第一区域的表面向硅基底内凹入。间隔区域的表面相对于第二区域的表面向硅基底内凹入。间隔区域的底表面、间隔区域靠近第一区域的第一侧表面、以及间隔区域靠近第二区域的第二侧表面均为绒面。

3、采用上述技术方案的情况下,在本发明提供的背接触电池中,导电类型相反的第一掺杂半导体层和第二掺杂半导体层交替间隔分布在硅基底的背光面一侧。基于此,硅基底的背光面具有的间隔区域可以将形成在第一区域上的第一掺杂半导体层和形成在第二区域上的第二掺杂半导体层隔离开,降低第一掺杂半导体层和第二掺杂半导体层的横向交界处的载流子复合速率,利于提升背接触电池的光电转换效率。其次,上述第二区域的表面相对于第一区域的表面向硅基底内凹入,并且间隔区域的表面相对于第二区域的表面向硅基底内,表明在实际的制造过程中,在形成整层覆盖在背光面一侧的第一掺杂半导体层后,已将第一掺杂半导体层位于第二区域和间隔区域上的部分完全去除;并且,在实现第一掺杂半导体层的选择性刻蚀、以及整层沉积第二掺杂半导体层后,已将第二掺杂半导体层位于第一掺杂半导体层和间隔区域上的部分完全去除,防止因选择性刻蚀第一掺杂半导体层和/或第二掺杂半导体层后依然在相应区域表面存在残余物而导致漏电;同时,第二区域的表面相对于第一区域的表面向硅基底内凹入时,还利于将共同位于硅基底背光面一侧、且导电类型相反的第一掺杂半导体层与第二掺杂半导体层沿硅基底厚度方向至少部分错开,进一步降低背光面一侧的漏电风险,提高背接触电池的电学可靠性。

4、另外,本发明提供的背接触电池中,不仅上述间隔区域的底表面为绒面,而且间隔区域靠近第一区域的第一侧表面、以及间隔区域靠近第二区域的第二侧表面也均为绒面。与平面相比,绒面具有凹凸不平的表面特征,使其具有较好的陷光作用,可以降低间隔区域的底表面、第一侧表面和第二侧表面的反射率。并且,第一侧表面和第二侧表面的各区域上均形成有绒面结构,即第一侧表面和第二侧表面的各区域均具有较高的比表面积和陷光效果,在此情况下,与现有背接触电池中第一侧表面和第二侧表面为平面相比,本发明提供的背接触电池利于使得更多光线由上述第一侧表面和第二侧表面折射至硅基底内并被硅基底所利用,进而利于提升背接触电池的光电转换效率。另一方面,由于第一侧表面位于间隔区域底表面与第一掺杂半导体层之间,第二侧表面位于间隔区域底表面与第二掺杂半导体层之间,作为不同结构的界限区域,在整个第一侧表面和第二侧表面形成的绒面结构能够使得该第一侧表面和第二侧表面所在的区域亮度更暗,有利于提升抓取图像的对比度,从而更精确地识别对准标记,提升电池生产的良率。

5、作为一种可能的实现方案,上述第一侧表面和第二侧表面均相对于水平面倾斜设置,以使间隔区域的横截面积沿向光面至背光面的方向逐渐增大。

6、采用上述技术方案的情况下,间隔区域靠近向光面一侧的横截面积小于自身靠近背光面一侧的横截面积,利于增大第一掺杂半导体层与自身导电类型相反第二掺杂半导体层的间距,降低背接触电池背光面一侧的漏电风险,确保背接触电池具有较高的电学可靠性。另外,与第一侧表面和第二侧表面均相对于水平面垂直设置相比,第一侧表面和第二侧表面分别相对于水平面倾斜也可以增大第一侧表面和第二侧表面在背光面一侧的正投影的面积占比,可以进一步降低背光面一侧的反射率,进一步使得更多光线在第一侧表面和第二侧表面的陷光作用下由背接触电池的背光面一侧进入到硅基底内,进而利于提高背接触电池的光电转换效率。

7、作为一种可能的实现方案,上述第一侧表面和第二侧表面分别与水平面的夹角大于等于52°、且小于等于58°。

8、采用上述技术方案的情况下,第一侧表面和第二侧表面分别与水平面之间的夹角在上述范围内,可以防止因该夹角较大使得第一侧表面和第二侧表面在背光面一侧的正投影的面积占比较小而导致通过第一侧表面和第二侧表面降低背光面一侧的反射率的效果不明显,确保背接触电池的背光面一侧具有较高的光线利用率;另外,还可以防止因上述夹角较小可能使得间隔区域的表面相对于第二区域的表面向硅基底内凹入的深度较小,确保对整层沉积的第二掺杂半导体层进行选择性刻蚀后,完全去除其位于间隔区域和第一掺杂半导体层上的部分,防止漏电,确保背接触电池具有较高的电学可靠性。

9、作为一种可能的实现方案,上述第一侧表面和第二侧表面上具有的绒面结构的形貌均与间隔区域的底表面上具有的绒面结构的形貌不同。

10、采用上述技术方案的情况下,上述间隔区域的底表面与水平面大致平行;其次,因间隔区域的底表面相对于第二区域的表面向硅基底内凹入,故间隔区域靠近第一区域的第一侧表面、以及间隔区域靠近第二区域的第二侧表面分别与水平面倾斜设置或垂直设置。由此可见,间隔区域的底表面与水平面之间的相对位置关系,与第一侧表面和第二侧表面分别与水平面之间的相对位置关系并不相同,因此间隔区域的底表面分别与第一侧表面和第二侧表面的表面晶向不同。可以理解的是,对表面进行制绒处理以形成绒面结构是基于刻蚀剂对硅基底沿不同晶向的部分的刻蚀速率不同而实现的,因此当间隔区域的底表面分别与第一侧表面和第二侧表面的表面晶向不同时,通过刻蚀剂在第一侧表面和第二侧表面上形成的绒面结构的形貌均与间隔区域的底表面上形成的绒面结构的形貌不同。在此情况下,在本发明提供的背接触电池中第一侧表面和第二侧表面上具有的绒面结构的形貌均与间隔区域的底表面上具有的绒面结构的形貌不同的情况下,无须为了使得间隔区域的底表面、第一侧表面和第二侧表面上形成形貌大致相同的绒面结构而额外进行其它操作,降低背接触电池的制造难度的同时,还利于简化背接触电池的制造过程。

11、作为一种可能的实现方案,上述第一侧表面和第二侧表面的纵截面呈锯齿状。在此情况下,锯齿状具有多个尖角形貌。基于此,在其它因素相同的情况下,与弧形或曲线等圆滑过渡的形貌相比,锯齿状形貌的粗糙度较大,因此当第一侧表面和第二侧表面的纵截面呈锯齿状时,利于使得第一侧表面和第二侧表面具有较大的粗糙度,进而利于进一步降低第一侧表面和第二侧表面的反射率,进一步提升背接触电池对光线的利用率。

12、作为一种可能的实现方案,上述第一侧表面和第二侧表面上具有的绒面结构均为类三棱柱型结构。该情况下具有的有益效果与前文所述的第一侧表面和第二侧表面的纵截面呈锯齿状的有益效果相似,此处不再赘述。另外,类三棱柱型结构为多面体结构,利于增大第一侧表面和第二侧表面的比表面积,进一步降低第一侧表面和第二侧表面的反射率。

13、作为一种可能的实现方案,上述间隔区域的底表面上具有的绒面结构为表面具有凹入的类金字塔型结构。

14、采用上述技术方案的情况下,类金字塔型结构为类五面体结构,与v型槽等表面数量较少的绒面结构相比,当间隔区域的底表面上具有的绒面结构为类金字塔型结构时,利于增大间隔区域的底表面的比表面积。另外,间隔区域的底表面上具有的绒面结构的表面具有凹入,即绒面结构的表面凹凸不平,可以进一步增大间隔区域的底表面的粗糙度,进而利于降低间隔区域的反射率。

15、作为一种可能的实现方案,上述第二区域的表面相对于第一区域的表面向硅基底内凹入的深度大于等于0.5μm、且小于等于3μm。

16、采用上述技术方案的情况下,第二区域的表面向硅基底内凹入的深度在上述范围内,可以防止第二区域的表面向硅基底内凹入的深度较小而导致共同位于硅基底背光面一侧、且导电类型相反的第一掺杂半导体层与第二掺杂半导体层沿硅基底厚度方向错开的程度较小,进一步降低背光面一侧的漏电风险。另外,间隔区域相对于第二区域的向硅基底凹入,即与第二区域相比,间隔区域向硅基底内凹入的深度更大,因此第二区域的表面向硅基底内凹入的深度在上述范围内,可以防止第二区域的表面向硅基底内凹入的深度较大而导致间隔区域向硅基底内凹入的深度更大,确保部分载流子绕过间隔区域传输至第一掺杂半导体层或第二掺杂半导体层的运动距离较小;同时,还可以防止因第二区域和间隔区域向硅基底内凹入的深度较大而需要使用厚度较大的硅基底,从而可以降低背接触电池的制造成本的同时,利于实现背接触电池的薄片化生产。

17、作为一种可能的实现方案,上述间隔区域的底表面相对于第一区域的表面向硅基底内凹入的深度大于等于2.5μm、且小于等于9μm。

18、采用上述技术方案的情况下,间隔区域的底表面相对于第一区域的表面向硅基底内凹入的深度在上述范围内,可以防止因该深度较小使得实际制造过程中完全去除第二掺杂半导体层位于间隔区域上的部分后须严格控制刻蚀时间才能够使得刻蚀剂对硅基底的间隔区域的刻蚀深度较小,降低刻蚀难度。还可以防止因该深度较大而导致相应导电类型的载流子绕过间隔区域传输至第一掺杂半导体层或第二掺杂半导体层的运动距离较大,确保能够提升载流子收集效率。

19、作为一种可能的实现方案,上述背接触电池还包括位于硅基底和第一掺杂半导体层之间的第一钝化层。

20、采用上述技术方案的情况下,第一钝化层和第一掺杂半导体层可以构成选择性接触结构,以实现对硅基底背光面具有的第一区域进行化学钝化、且实现对相应导电类型的载流子的选择性收集,降低背光面一侧的载流子复合速率,利于提高背接触电池的光电转换效率。

21、作为一种可能的实现方案,上述背接触电池还包括位于硅基底和第二掺杂半导体层之间的第二钝化层。

22、采用上述技术方案的情况下,第二钝化层和第二掺杂半导体层可以构成选择性接触结构,以实现对硅基底背光面具有的第二区域进行化学钝化、且实现对相应导电类型的载流子的选择性收集,降低背光面一侧的载流子复合速率,利于提高背接触电池的光电转换效率。

23、作为一种可能的实现方案,上述第一区域和/或第二区域的表面为平面。

24、采用上述技术方案的情况下,第一区域的表面为平面时,第一区域的表面较为平坦,利于提高形成在第一区域表面上的第一掺杂半导体层的质量,进而提高第一掺杂半导体层传输相应导电类型的载流子的能力,利于提升背接触电池的工作性能。另外,第二区域的表面为平面时的有益效果可以参考第一区域的表面为平面时的有益效果,此处不再赘述。

25、第二方面,本发明提供了一种背接触电池的制造方法,该背接触电池的制造方法包括:首先,提供一硅基底。硅基底的背光面具有交替间隔分布的第一区域和第二区域、以及位于第一区域和与自身相邻的第二区域之间为间隔区域。接下来,在第一区域上形成第一掺杂半导体层;并使第二区域和间隔区域的表面均相对于第一区域的表面向硅基底内凹入。接下来,在第二区域的形成第二掺杂半导体层。第二掺杂半导体层和第一掺杂半导体层的导电类型相反。然后,使间隔区域的表面相对于第二区域的表面向硅基底内凹入,并对间隔区域的底表面、间隔区域靠近第一区域的第一侧表面、以及间隔区域靠近第二区域的第二侧表面进行制绒处理,以使得间隔区域的底表面、第一侧表面和第二侧表面均形成绒面。

26、作为一种可能的实现方案,上述对间隔区域的底表面、间隔区域靠近第一区域的第一侧表面、以及间隔区域靠近第二区域的第二侧表面进行制绒处理,包括:对间隔区域的底表面进行第一制绒处理,以在间隔区域的底表面形成预形成绒面结构。然后,对间隔区域的底表面、第一侧表面和第二侧表面进行第二制绒处理,以对预形成绒面结构的形貌进行调整,并使第一侧表面和第二侧表面形成绒面。

27、采用上述技术方案的情况下,先对间隔区域的底表面进行第一制绒处理,在间隔区域的底表面形成了预形成绒面结构。并且继续对间隔区域的底表面、第一侧表面和第二侧表面进行第二制绒处理,以确保第一侧表面和第二侧表面形成绒面的同时,还可以对预形成绒面结构的形貌进行调整,确保间隔区域的表面具有较低的反射率,进一步增加背接触电池的背光面一侧对光线的吸收数量,提升背接触电池的光电转换效率。

28、作为一种可能的实现方案,上述预形成绒面结构为金字塔型绒面结构。和/或,预形成绒面结构的高度大于等于0.5μm、且小于等于3μm。

29、采用上述技术方案的情况下,上述预形成绒面结构为金字塔型绒面结构时,利于使得经第二制绒处理后,间隔区域的底表面具有的绒面结构为类金字塔形貌,进一步增大间隔区域的底表面的比表面积,降低其反射率。另外,预形成绒面结构的高度在上述范围内,可以防止因预形成绒面结构的高度较小而导致间隔区域的底表面的比表面积也较小,确保间隔区域的底表面具有较低的反射率。同时,还可以防止因预形成绒面结构的高度较大使得间隔区域的底表面需要相对于第二区域的表面向硅基底内凹入的深度较大而导致硅基底对应间隔区域的部分的腐蚀深度较大,利于实现薄片化生产;其次,在预形成绒面结构为金字塔型绒面结构的情况下,预形成绒面结构的高度在上述范围内,还可以防止因预形成绒面结构的高度较大使得预形成绒面结构的整体尺寸也较大而导致间隔区域的底表面形成的预形成绒面结构的数量较小,确保经第二制绒处理后间隔区域的底表面具有良好的陷光作用。

30、作为一种可能的实现方案,上述第二制绒处理所采用的湿化学腐蚀溶液中含有制绒添加剂,且制绒添加剂在湿化学腐蚀溶液中的体积比大于等于0.01%、且小于等于5%。和/或,第二制绒处理的处理温度大于等于50℃、且小于等于85℃。和/或,第二制绒处理的处理时间大于等于30s、且小于等于240s。

31、采用上述技术方案的情况下,湿化学腐蚀溶液中含有制绒添加剂,以确保第二制绒处理后第一侧表面和第二侧表面形成绒面,降低第一侧表面和第二侧表面的反射率。其次,制绒添加剂在湿化学腐蚀溶液中的体积比在上述范围内,可以防止因该体积比较小而导致经第二制绒处理后第一侧表面和第二侧表面上形成的绒面结构的尺寸较小和/或数量较少,确保经第二制绒处理后第一侧表面和第二侧表面具有较高的表面粗糙度;还可以防止因上述体积比较大而导致经第二制绒处理后间隔区域的底表面上基于预形成绒面结构所形成的绒面结构的形貌被调整的幅度较大,确保间隔区域的底表面具有良好的陷光作用。此外,第二制绒处理的处理温度和处理时间均会影响通过第二制绒处理在间隔区域的底表面、第一侧表面和第二侧表面上所形成的绒面结构的尺寸。基于此,第二制绒处理的处理温度在上述范围内,可以防止因处理温度较小而导致绒面结构的尺寸较小。另外,还可以防止因处理温度较大而导致绒面结构的尺寸较大。其中,防止绒面结构的尺寸较大和较小的有益效果可以参考前文。其次,处理时间在上述范围内的有益效果与处理温度大于等于50℃、且小于等于85℃的有益效果相似,此处不再赘述。

32、作为一种可能的实现方案,上述在第一区域上形成第一掺杂半导体层;并使第二区域和间隔区域的表面均相对于第一区域的表面向硅基底内凹入,包括:在硅基底的背光面上形成整层设置的第一掺杂半导体层、以及位于第一掺杂半导体层对应第一区域的部分上的第一掩膜层。接下来,在第一掩膜层的掩膜作用下,选择性去除第一掺杂半导体层位于间隔区域和第二区域上的部分;并使间隔区域和第二区域的表面均相对于第一区域的表面向硅基底内凹入。

33、作为一种可能的实现方案,上述使第二区域和间隔区域的表面均相对于第一区域的表面向硅基底内凹入后,背接触电池的制造方法包括:在第一掺杂半导体层、间隔区域和第二区域上沉积第二掺杂半导体层;并在第二掺杂半导体层对应第二区域的部分上形成第二掩膜层。接下来,在第二掩膜层的掩膜作用下,选择性去除第二掺杂半导体层对应第一区域和间隔区域上的部分;并使间隔区域的表面相对于第二区域的表面向硅基底内凹入,以及对间隔区域的底表面、间隔区域靠近第一区域的第一侧表面、以及间隔区域靠近第二区域的第二侧表面进行制绒处理。

34、作为一种可能的实现方案,上述第一掺杂半导体层的材料包括硅。并且,上述在硅基底的背光面上形成整层设置的第一掺杂半导体层、以及位于第一掺杂半导体层对应第一区域的部分上的第一掩膜层,包括:在硅基底的背光面上形成整层设置的第一本征半导体层。接下来,对第一本征半导体层进行掺杂处理,以使第一本征半导体层形成第一掺杂半导体层,以及在第一掺杂半导体层上形成整层设置的第一掺杂硅玻璃层。接着,采用激光刻蚀工艺,对第一掺杂硅玻璃层对应间隔区域和第二区域的部分进行热处理,以使第一掺杂硅玻璃层未经热处理的部分形成第一掩膜层。然后,去除第一掺杂硅玻璃层经热处理的部分。

35、采用上述技术方案的情况下,当第一掺杂半导体层的材料包括硅时,用于制造第一掺杂半导体层的第一本征半导体层的材料也包括硅。基于此,对第一本征半导体层进行掺杂处理后,不仅能够获得第一掺杂半导体层,还能够在第一掺杂半导体层上形成整层设置的第一掺杂硅玻璃层。然后,采用激光刻蚀工艺,对部分第一掺杂硅玻璃层进行热处理。此时,第一掺杂硅玻璃层内被激光处理的部分的致密性变差,其容易被去除。而第一掺杂硅玻璃层内未被激光处理的部分的致密性较高,其不容易被去除,从而在热处理后使得第一掺杂硅玻璃层不同部分具有不同的刻蚀选择比,获得对第一掺杂半导体层进行图案化处理的第一掩膜层,无须为了获得上述第一掩膜层而额外形成其它掩膜材料、以及形成其它掩膜沉积工序,利于降低背接触电池的制造成本,且简化背接触电池的制造流程。

36、作为一种可能的实现方案,采用湿化学工艺,在第一掩膜层的掩膜作用下,选择性去除第一掺杂半导体层位于间隔区域和第二区域上的部分;并使间隔区域和第二区域的表面均相对于第一区域的表面向硅基底内凹入。其中,湿化学工艺的工艺温度大于等于60℃、且小于等于85℃。和/或,湿化学工艺的工艺时间大于等于40s、且小于等于300s。和/或,湿化学工艺所采用的湿化学腐蚀溶液为碱性湿化学腐蚀溶液,且碱性湿化学腐蚀溶液中的碱性成分的体积比大于等于2%、且小于等于20%。和/或,湿化学工艺所采用的湿化学腐蚀溶液中含有抛光添加剂,且抛光添加剂在湿化学腐蚀溶液中的体积比大于等于0.5%、且小于等于5%。

37、采用上述技术方案的情况下,湿化学工艺的工艺温度和工艺时间均会影响通过湿化学工艺使得第二区域和间隔区域的表面均相对于第一区域的表面向硅基底内凹入的深度。基于此,湿化学工艺的工艺温度在上述范围内,可以防止因工艺温度较小而导致第二区域和间隔区域的表面均相对于第一区域的表面向硅基底内凹入的深度较小。另外,还可以防止因工艺温度较大而导致第二区域和间隔区域的表面均相对于第一区域的表面向硅基底内凹入的深度。其中,防止第二区域和间隔区域的表面均相对于第一区域的表面向硅基底内凹入的深度较小和较大的有益效果可以参考前文。其次,工艺时间和碱性成分的体积比在上述范围内的有益效果与工艺温度大于等于60℃、且小于等于85℃的有益效果相似,此处不再赘述。此外,湿化学腐蚀溶液中抛光添加剂的体积比在上述范围内,可以提高经选择性去除后第二区域和间隔区域表面的平整度,利于提高第二掺杂半导体层的形成质量,以及在间隔区域表面形成的绒面结构的形成质量,确保间隔区域表面形成的绒面结构分布均匀,使得间隔区域的各部分均具有良好的陷光作用。

38、作为一种可能的实现方案,上述第二掺杂半导体层的材料包括硅。并且,上述在第一掺杂半导体层、间隔区域和第二区域上沉积第二掺杂半导体层;并在第二掺杂半导体层对应第二区域的部分上形成第二掩膜层,包括:在第一掺杂半导体层、间隔区域和第二区域上沉积第二本征半导体层。接下来,对第二本征半导体层进行掺杂处理,以使第二本征半导体层形成第二掺杂半导体层,以及在第二掺杂半导体层上形成整层设置的第二掺杂硅玻璃层。接着,采用激光刻蚀工艺,对第二掺杂硅玻璃层对应第一区域和间隔区域的部分进行热处理,以使第二掺杂硅玻璃层对应第二区域的部分形成第二掩膜层。然后,去除第二掺杂硅玻璃层经热处理的部分。

39、采用上述技术方案的情况下,当第二掺杂半导体层的材料包括硅时,用于制造第二掺杂半导体层的第二本征半导体层的材料也包括硅。基于此,对第二本征半导体层进行掺杂处理后,不仅能够获得第二掺杂半导体层,还能够在第二掺杂半导体层上形成整层设置的第二掺杂硅玻璃层。然后,采用激光刻蚀工艺,对第二掺杂硅玻璃层对应第一区域和间隔区域的部分进行热处理。此时,第二掺杂硅玻璃层内被激光处理的部分的致密性变差,其容易被去除。而第二掺杂硅玻璃层对应第二区域的部分未被激光处理,此时第二掺杂硅玻璃层对应第二区域的部分的致密性较高,其不容易被去除,从而在热处理后使得第二掺杂硅玻璃层不同部分具有不同的刻蚀选择比,获得对第二掺杂半导体层进行图案化处理的第二掩膜层,无须为了获得上述第二掩膜层而额外形成其它掩膜材料、以及形成其它掩膜沉积工序,利于降低背接触电池的制造成本,且简化背接触电池的制造流程。

40、作为一种可能的实现方案,提供一硅基底后,在第一区域上形成第一掺杂半导体层前,上述背接触电池的制造方法还包括:在第一区域上形成第一钝化层。和/或,使间隔区域和第二区域的表面均相对于第一区域的表面向硅基底内凹入后,在第二区域的部分上形成第二掺杂半导体层前,背接触电池的制造方法还包括:在第二区域上形成第二钝化层。

41、本发明中第二方面及其各种实现方式的有益效果,可以参考第一方面及其各种实现方式中的有益效果分析,此处不赘述。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!