一种基于直线-旋转-离合机构的驻极体发电机

本发明属于微能源系统领域,具体涉及一种基于直线-旋转-离合机构的驻极体发电机。

背景技术:

1、近几年摩擦纳米发电机在微能源系统领域和可穿戴设备领域越来越得到广泛的应用,在这些领域中,驻极体发电技术对于实现微能源收集、运动检测具有重要意义.

2、一个驻极体发电机主要由三部分组成:机械传动模块、驻极体发电模块、能源收集和利用模块。机械传动模块通过机械传动机构将环境中的复杂运动转换为理想的运动,如直线运动、旋转运动、弹性阻尼振动等;驻极体发电模块利用驻极体静电感应发电原理,将来自传动机构的机械能转换为电能;能源收集和利用模块通过对驻极体感应起电的处理,实现电能收集等功能。本发明关注于机械传动模块和驻极体发电模块两个领域。

3、目前,机械传动模块已有的成果主要包括以下几类:①直接利用环境中的直线往复运动,例如专利zl201810973392.8驻极体直线静电发电机的发明中介绍了一种直接将环境的直线运动用于驻极体滑动发电。②直接利用环境中的旋转运动,例如专利zl201910768464.x一种基于永磁悬浮陀螺的多功能驻极体发电机的发明中介绍了一种直接利用环境中风驱动扇叶的转动用于驻极体旋转发电。③将环境中的直线运动转换为旋转运动,能利用驻极体旋转发电的良好输出性能,逐渐成为一个新的研究方向,例如专利zl202110408835.0一种绳索往复驱动式多层驻极体旋转发电机的发明将环境中的水平移动转换为水平转动,用于驻极体旋转发电。④当来自环境的运动较为复杂,可以将环境中的复杂运动通过柔性传动机构转换为弹性振动,例如专利zl201910768461.6一种球形驻极体波浪能发电装置的发明中介绍了一种球形的折纸机构,该机构将环境中的复杂运动转换为折纸的弹性振动,利用驻极体静电感应原理收集能量。

4、随着近十年来摩擦纳米发电机的发展,静电感应式发电技术因其具有较好的输出特性逐渐被广泛应用,该技术主要依赖于驻极体材料。驻极体材料是一种具有保存电荷能力的材料,驻极体材料在受到强外电场的作用后其表面被极化,产生的极化电荷在电场小时候仍能在很长时间内保持电荷。此外,驻极体在被极化后其表面可以同时保留偶极电荷。以上的一些特性,为驻极体材料的图形化充电和更有效的充电方案研究提供了可能。

5、结合实际,分析当前的驻极体发电方案可以发现:如何将来自环境的往复直线移动有效的转换为单向旋转运动,如何合理设计驻极体的图形化充电方案以提高发电性能,是当下亟待解决的两个问题。

技术实现思路

1、要解决的技术问题:

2、为了避免现有技术的不足之处,本发明提供一种基于直线-旋转-离合机构的驻极体发电机,其中直线-旋转-离合机构通过柔性的离合机构,将垂直的往复运动转换为驻极体相对于电极板单向、不断加速的旋转运动。驻极体发电模块则采用多层驻极体、正负电荷相间进行图形化充电,提升发电性能。

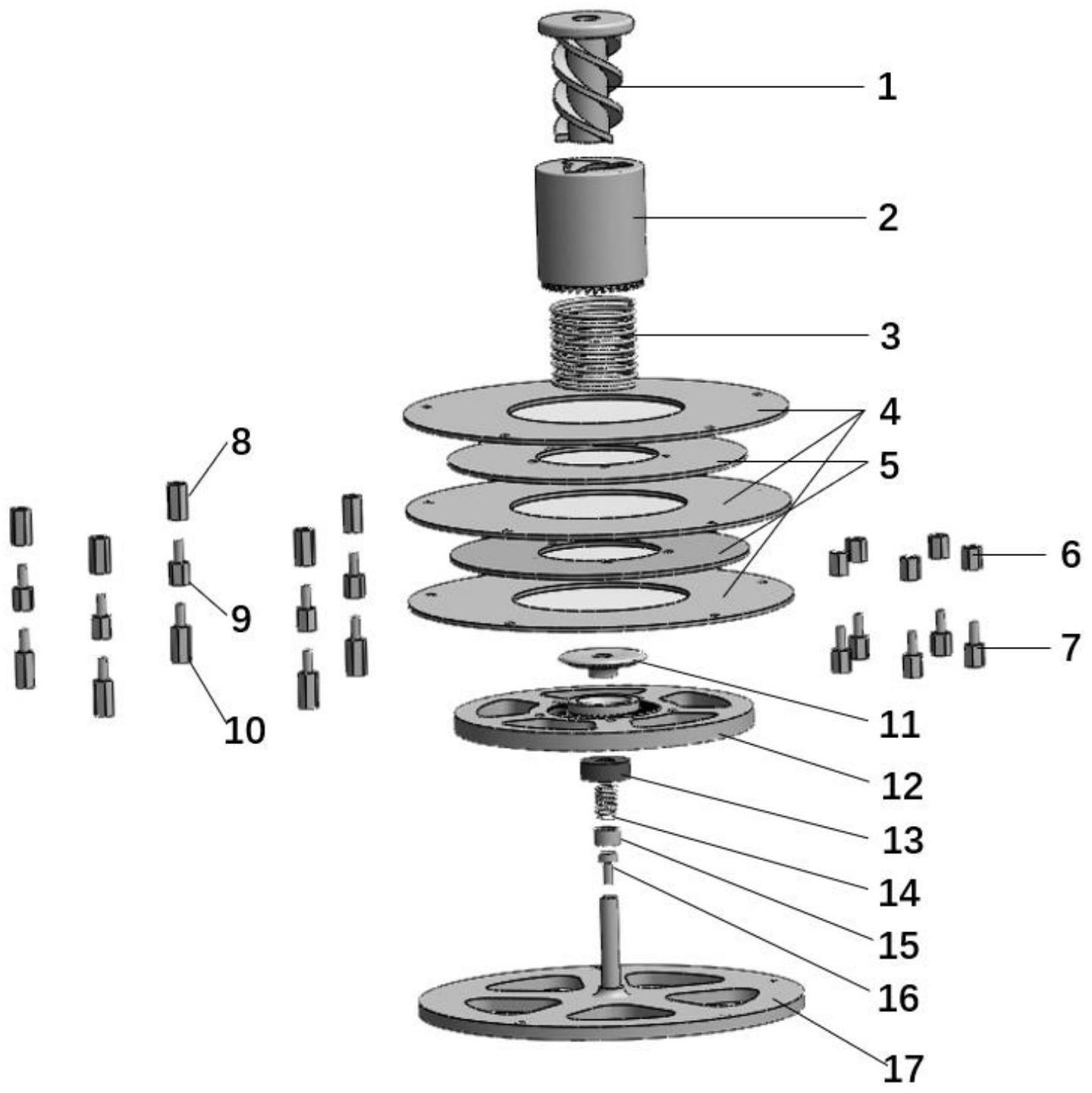

3、本发明的技术方案是:一种基于直线-旋转-离合机构的驻极体发电机,其特征在于:包括螺旋传动机构和旋转发电模块,通过所述螺旋传动机构将直线运动转化为旋转运动,带动所述旋转发电模块进行发电;

4、所述螺旋传动机构包括螺旋杆、螺旋杆复位机构、套筒、套筒复位机构、飞轮、底座主轴;底座主轴位于整个装置的底部,其上端面垂直设置有主轴,螺旋杆、套筒、飞轮从上到下同轴套装于主轴上;所述飞轮通过轴承与主轴转动连接,其上端面沿周向开有内齿槽;所述套筒的下端面沿周向均布直三角形外齿尖,所述外齿尖与内齿槽位置相对且相互啮合;由套筒和飞轮构成齿形离合机构,通过安装于所述套筒内的套筒复位机构使得离合机构分开,即套筒和飞轮分离;所述螺旋杆为中空的螺杆结构,其内通孔套装于所述主轴上,并为间隙配合,螺旋杆与套筒顶端通过螺纹间隙配合;外力作用螺旋杆向下运动,在螺旋面的摩擦力作用下,套筒克服套筒复位机构的阻力向下运动至与飞轮啮合,进而带动飞轮旋转;所述螺旋杆复位机构设置于飞轮与螺旋杆之间,用于螺旋杆的位置限定和复位;

5、所述旋转发电模块包括环形结构的驻极体板和叉指电极板,所述驻极体板和叉指电极板交替叠放为多层结构,多层驻极体板之间通过连接件固定、分隔,并与飞轮连接;多层叉指电极板之间通过连接件固定、分隔,并与底座主轴的主板连接;由飞轮带动多层驻极体板相对于多层叉指电极板旋转发电。

6、本发明的进一步技术方案是:所述套筒的外齿尖与飞轮的内齿槽构成单向锁死结构,即套筒相对于飞轮逆时针旋转,两者可以相对转动,当套筒相对于飞轮顺时针转动,两者之间锁死。

7、本发明的进一步技术方案是:所述套筒复位机构包括套筒限位零件和套筒复位弹簧;所述套筒限位零件为t型回转体,其中心孔套装于底座主轴的主轴上,并为过盈配合,能够限制飞轮的轴向位移;所述套筒复位弹簧套装于套筒内,其底端与套筒限位零件的上端面接触,顶端与套筒顶端内壁接触;静置时,通过套筒复位弹簧克服套筒重力,使套筒与飞轮分离。

8、本发明的进一步技术方案是:所述套筒的内壁底部沿圆周均布多个凸起卡点,套筒限位零件的外围卡在四个凸起卡点上,防止套筒因受弹簧预紧力而脱出。

9、本发明的进一步技术方案是:所述螺旋杆的螺距为24mm,预紧压缩量2mm左右;所述套筒复位弹簧的线径为0.8mm,预紧压缩量1mm左右;一方面保证弹簧为套筒提供足够的预紧力,另一方面保证当螺旋杆被压下时,螺旋斜面产生的轴向力大于弹簧预紧力,以实现齿形离合机构的啮合。

10、本发明的进一步技术方案是:所述螺旋杆复位机构套筒限位零件、螺旋杆复位弹簧和限位螺钉;所述套筒限位零件为t型回转体,其中心孔套装于底座主轴的主轴上,并为过盈配合,能够限制飞轮的轴向位移;所述螺旋杆复位弹簧位于螺旋杆底面与套筒限位零件上端面之间,静置时,通过螺旋杆复位弹簧克服螺旋杆重力,使得螺旋杆位于套筒顶部;

11、所述限位螺钉的螺杆连接到底座主轴的主轴自攻螺纹孔,其螺帽伸入螺旋杆的通孔内;所述螺旋杆的底部为收敛孔,孔径小于螺帽外径,通过螺帽对螺旋杆进行轴向限位,防止螺旋杆因受弹簧预紧力而脱出。

12、本发明的进一步技术方案是:所述连接件为单通尼龙柱和双通尼龙柱。

13、本发明的进一步技术方案是:所述螺旋杆的旋向为左旋,所述单向齿的齿廓为直角三角形,沿周向长度为1.7mm,沿轴向长度为1.7mm,齿沿圆周的旋向为逆时针,外齿尖与内齿槽的轴向间距为0.6mm;以保证当螺旋杆被压下时,套筒和飞轮啮合并锁死。

14、本发明的进一步技术方案是:所述驻极体板上的尼龙柱分布圆直径应小于叉指电极板的内孔径,以保证旋转过程中驻极体板和叉指电极板不干涉。

15、本发明的进一步技术方案是:所述驻极体板和叉指电极板的表面法向距离为1mm左右,以保证静电感应发电的效率。

16、工作原理:当发电机构静置时,套筒内壁受到套筒复位弹簧的预紧力作用,使得套筒的下端面与飞轮上表面之间留有较小的的轴向间隙。螺旋杆的下端面受到螺旋杆复位弹簧的预紧力作用,使得螺旋杆下端面与套筒限位零件上表面之间留有足够的轴向间隙。螺旋杆上的螺旋线为左旋,对应的,套筒上的的啮合齿槽为逆时针的旋转方向。螺旋套筒的内壁轴径应大于螺旋杆的外轴径,保证螺旋杆与套筒间的运动不干涉。

17、当外力施加于螺旋杆上,螺旋杆受到的外力大于螺旋杆复位弹簧的弹力,沿轴向向下平移,在螺旋面的摩擦力作用下,套筒受到的轴向力大于套筒复位弹簧的弹力,与飞轮通过三角形齿啮合,同时受到扭矩作用,带动飞轮顺时针旋转,飞轮带动驻极体板旋转,在驻极体板旋转过程中,驻极体与叉指电极之间通过静电感应原理产生感应电动势,电动势存在于叉指电极板的两极,通过导线即可从叉指电极板的两极引出感应电流。

18、当螺旋杆与套筒限位零件接触时,螺旋杆受阻碍而停止移动,此时套筒受到套筒复位弹簧的弹力大于来自螺旋杆的轴向力,套筒因而沿着螺旋面回升,在回升过程中,当套筒内壁的凸起卡点与套筒限位零件接触,套筒受阻碍而停止运动。

19、当施加于螺旋杆上的外力撤去,螺旋杆受到螺旋杆复位弹簧的弹力而回升,在回升过程中,当螺旋杆的下端面与限位螺钉的螺帽接触,螺旋杆受阻碍而停止运动,至此,螺旋传动机构恢复到原始状态。

20、有益效果

21、本发明的有益效果在于:提出一种基于直线-旋转-离合机构的驻极体发电机,能够将外界的冲击通过螺旋传动、齿形离合机构转化为驻极体板的单向连续旋转,有效提取了外界冲击的能量,并将其转化为电能输出,实现了连续高效的能量收集。

22、此发明具有体积轻小紧凑、结构灵活、节能环保的优点。由于其结构上轻便和灵活的特点,可以将其应用到各种可穿戴设备或微型能量收集装置中,可广泛应用于户外远足、外出作业等场景,具有一定的市场前景。

23、相较于其它的驻极体发电方案,本发明的优点在于:

24、1.本发明克服了其它能量收集器在机械传动上的短板,通过引入螺旋传动机构和齿形离合机构,将外界不规则的往复直线运动转化为连续高速的单向转动,提高了能量收集效率。

25、2.本发明采用驻极体图形化充电的方案,通过对驻极体圆盘分扇区进行电晕极化,提高了驻极体的发电效率。

26、3.本发明可以实现超低频输入与高频输出的转化,可以在多个领域得到应用。

27、对其结构的发电性能进行了试验,将三层叉指电极板进行并联,测量了其开路电压、短路电流与转移电荷,进行了阻抗匹配测试,并对不同的电容进行充电测试,如图18-22所示。由图18-20可以看出,结构每接收到一次激励,旋转时间持续35秒左右,输出的开路电压最大约为80v,短路电流最大约为12μa,旋转过程中的转移电荷约为30nc;由图21可以看出,最大输出功率约为1.4mw;图22显示了40秒内对四种不同容值的电容进行充电测试的曲线图。

28、此外,如图23、24所示,我们进一步探索了结构的优越性:由图23可知,经过测试,结构一次旋转的最长时间约为45秒左右,并且在刚开始受到外界激励时,达到最大旋转速度,约为1500rpm,产生的交流电的周期约为0.04秒。同时,机构可以实现低频与高频的转换,结果如图24所示:我们用手拍击结构模拟外界激励,一次拍击的力约为30n,可以转化为45秒左右的旋转时间,经过对比与计算,外界激励的频率约为0.022hz,机构的旋转频率约为100hz,可见实现了超低频到高频的转化,将频率放大了四千余倍。由此,可以将其应用在实际生活中的相关领域,比如可以实现人的行走能量的收集,人每踏一次步,就可以转化为结构的持续转动,由于人行走的频率超过1hz,结合本机构的频率转换关系,可以认为此时机构的旋转是一直不间断地进行着的,从而可以源源不断地输出电能。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!