一种双馈风机次同步振荡抑制方法及系统

本发明属于风电并网稳定性,具体涉及一种双馈风机次同步振荡抑制方法及系统。

背景技术:

1、本部分的陈述仅仅是提供了与本发明相关的背景技术信息,不必然构成在先技术。

2、在电力系统中,并网风电场与系统之间的动态交互会导致次同步振荡的发生。在含串补线路的双馈风机并网系统中,次同步振荡不容忽视。由于风电场的运行状态在运行过程中不断变化,次同步振荡情况也在随之变化,次同步振荡抑制策略应做出相应改变来适应这种变化,从而保证在运行方式变化的情况下,控制器仍能实现对次同步振荡的抑制。

3、次同步振荡最早出现在火电机组中,属于电力系统中的一类振荡失稳现象。持续的小幅度振荡,会导致发电机的旋转部件产生裂纹;当振荡累积的时间过长,一旦超过发电机轴系材料的疲劳极限,会导致轴系断裂,造成严重事故。其出现的一个最主要原因就是电力系统串补度的升高,当风电机组经串联补偿线路并入大电网,串联补偿电容能够抵消一部分线路电抗,提升线路输送容量。然而,这相当于在传输线里串联了电容器,它会与系统中的感性元件形成电气谐振回路,此时有可能自激引发谐振,从而引发次同步振荡。甚至还有可能与发电机组轴系互激产生振荡,从而产生次同步谐振(subsynchronous resenance,ssr)。大量风电的远距离运输需要投入更多串补电容,这会导致线路串补度不断上升,由此也必然会引发更严重的次同步振荡问题。由风电机组引发的次同步振荡现象出现时间较晚,并且产生机理与火电机组有所不同,研究尚未成熟。因此,研究风电并网引起次同步振荡的产生机理以及抑制方法具有非常重要的实际意义和应用价值。

4、目前常用的次同步振荡抑制策略以增加系统阻尼为目标,可以分为两类:第一类控制策略在原先系统的基础上,对控制参数进行改进。如可以优化变流器的控制参数,选取合适的反馈信号和输出信号进行附加控制;第二类控制策略基于硬件设备,如可以基于无功补偿器或静止同步补偿器设计阻尼控制器。第一类次同步振荡抑制措施基于风电并网系统本身的结构,它通过在风电变流器控制结构中附加控制环节实现,如隔直环节、放大环节、相位补偿环节、限幅环节等,可以避免额外增加硬件设施的投资以及无功补偿设备等硬件装置和风机之间的耦合交互,易于实现、效果明显,且成本低。一般情况下,该控制策略的具体设计方法如下:

5、在如图1所示的双馈风机并网系统拓扑中,双馈风机中的异步电机的电磁转矩关系式为:

6、

7、其中,np为极对数,为定转子之间的互感标幺值,分别为定转子dq轴的电流标幺值。将式(1)进行线性化,可以得到:

8、

9、其中,δ表示各物理量的变化量。通过以上分析,从定子侧着手进行推导,进行定子转矩变化量与转速变化量的分析,可以得到定子转矩变化量与转速变化量的传递函数表达式:

10、

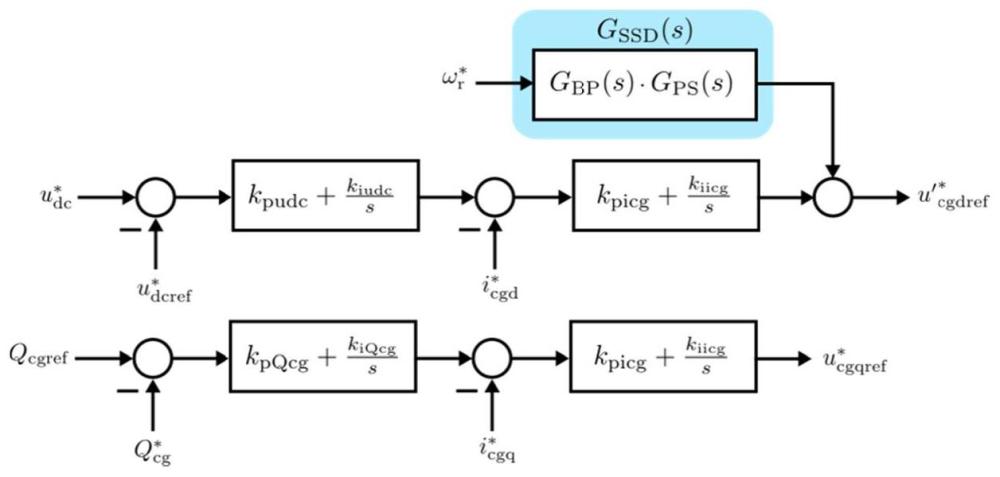

11、当转速发生变化时,若经过附加控制环节gssd(s)产生附加转矩:

12、

13、此时,如图2所示,若假设的相角为零,即与x轴正方向重合。此时,若gtes位于第一象限或者第四象限(蓝色区域),将其正交分解,其在x轴上的分量与方向一致,会加剧转速的变化,起到负阻尼的作用,导致次同步振荡加剧。通过使gtes位于第二象限或者第三象限(黄色区域),使其在x轴上分量最大程度为负分量,且相角更接近180°,从而抑制转速的变化量,产生尽可能大的正阻尼,从而使次同步振荡得到有效抑制。

14、基于以上分析,在变流器控制中增加带通滤波器,进行附加转矩控制,产生的转子侧变流器输出电压变化量将会在定子绕组中感应出附加电流,从而产生附加转矩此时,有转矩与转速的传递函数gtessd(s):

15、

16、又有双馈风机稳态时的转子电流为:

17、

18、其中,表示定子角频率的标幺值,表示定子d轴电压的标幺值,表示定子电阻的标幺值,表示定子电感,表示稳态定子q轴电流的标幺值。将系统参数代入,并将式(5)代入式(2),可以得到gtessd(s)的幅频曲线及相频曲线。

19、根据幅频曲线及相频曲线,观察附加转矩的效果。为使附加转矩在次同步频率下的相位为180°,增加移相环节:

20、

21、此时,附加控制环节可以表示为:

22、gssd(s)=ggp(s)·gps(s) (8)

23、此时,正阻尼可以达到最大,附加控制环节对次同步振荡的抑制效果良好。

24、但实际应用时,上述方法适应性不强,通过带通滤波器以及移相环节两步设计增大系统的正阻尼,抑制了次同步振荡,但是其移相环节依赖带通滤波器的幅频特性曲线及相频特性曲线进行设计,无法保证任何情况下均产生效果最大化的正阻尼,即无法实现对控制参数的设计实现实时的自适应控制。

技术实现思路

1、本发明为了解决上述问题,提出了一种双馈风机次同步振荡抑制方法及系统,本发明充分考虑机组工况变化情况下的抑制效果,从阻尼视角分析抑制效果,达到对抑制效果的定量分析,在运行方式变化的情况下仍能实现对次同步振荡的有效抑制,提高控制策略的适应性。

2、根据一些实施例,本发明采用如下技术方案:

3、一种双馈风机次同步振荡抑制方法,包括以下步骤:

4、在双馈风机定子侧变流器的控制环节中加入附加控制环节,所述附加控制环节包括带通滤波器及相位补偿环节;

5、计算带通滤波器的参数;

6、将相位补偿环节的控制参数定义为非线性约束优化问题,对遗传算法进行改进,使其适应度计算过程中综合考虑种群初始个体和最优个体;

7、以附加控制环节的闭环极点的闭环模态阻尼最大为目标函数,利用改进后的遗传算法进行求解,直至满足迭代条件,得到相位补偿环节的参数。

8、作为可选择的实施方式,附加控制环节的控制参数gssd(s)为:

9、gssd(s)=gbp(s)·gps(s)

10、其中,gbp(s)为带通滤波器的控制参数,gps(s)为相位补偿环节的控制参数。

11、作为可选择的实施方式,带通滤波器的控制参数为:

12、

13、其中,ωc为特征角频率,经次同步振荡频率fssr计算得到;ξ表示阻尼比。

14、作为可选择的实施方式,相位补偿环节的控制参数为:

15、

16、t1、t2为时间常数,其定义为非线性约束优化问题:

17、

18、f为系统的闭环模态阻尼,tmax表示时间常数上限值。

19、作为可选择的实施方式,对遗传算法进行改进,使其适应度计算过程中综合考虑种群初始个体和最优个体的具体过程包括:

20、将适应度函数定义为:

21、

22、其中,fi表示种群第i个个体的目标函数值,fmax表示第i个个体在整个种群中目标函数的初始值,fmin表示第i个个体在整个种群中目标函数的最优值,γ为防止分母为0的变量。

23、作为可选择的实施方式,利用改进后的遗传算法进行求解的具体过程包括:

24、(1)随机生成一定数量的个体作为初始解集合,设置种群迭代指标i的初始值;

25、(2)通过比较判断种群迭代指标i是否达到上限imax,若已达到循环终止条件,结束循环;若未达到,按顺序继续执行以下步骤;

26、(3)计算适应度;

27、(4)进行遗传、交叉和变异操作;

28、(5)更新种群迭代指标,使其加一,并返回至步骤(2)。

29、作为进一步的实施方式,进行遗传、交叉和变异操作过程中,在遗传操作中,以轮盘赌法作为选择算子,并通过最优个体保留法将每次遗传的最优个体直接复制到下一代中;

30、在交叉操作中,采用单点交叉作为交叉算子;

31、在变异操作过程中,采用位点变异作为变异算子。

32、一种双馈风机次同步振荡抑制系统,包括:

33、附加控制模块,被配置为在双馈风机定子侧变流器的控制环节中加入附加控制环节,所述附加控制环节包括带通滤波器及相位补偿环节;

34、第一参数计算模块,被配置为计算带通滤波器的参数;

35、第二参数计算模块,被配置为将相位补偿环节的控制参数定义为非线性约束优化问题,对遗传算法进行改进,使其适应度计算过程中综合考虑种群初始个体和最优个体;以附加控制环节的闭环极点的闭环模态阻尼最大为目标函数,利用改进后的遗传算法进行求解,直至满足迭代条件,得到相位补偿环节的参数。

36、一种计算机可读存储介质,用于存储计算机指令,所述计算机指令被处理器执行时,完成上述方法中的步骤。

37、一种电子设备,包括存储器和处理器以及存储在存储器上并在处理器上运行的计算机指令,所述计算机指令被处理器运行时,完成上述方法中的步骤。

38、与现有技术相比,本发明的有益效果为:

39、本发明给出了抑制次同步振荡的附加控制环节中控制参数的明确设计方法,该方面不需要依赖前馈环节的幅频曲线及相频曲线分析,可以使系统在动态过程中始终产生最大的正阻尼,适应性较强,从而达到最好的次同步振荡抑制效果。

40、本发明对适应度函数进行改进,增加种群的对比性;使用动态变化的算子作为中间变量,更好地保护了个体形状和适应度的遗传。在传统的遗传算法中,交叉率和变异率是固定的,改进后的方法计算精度更高,效果更好,可以防止进入局部收敛,更好地达到预期控制目标。

41、为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!