一种电路板组件的制作方法

1.本技术涉及电路板技术领域,尤其涉及一种电路板组件。

背景技术:

2.随着终端产品小型化、功能多样化,用户对电路板容量和密度的需求越来越大,为了满足用户的需求,通常通过将多个电路板组成电路板实现。通常情况下,多个电路板形成电路板组件时,多个电路板之间通过连接器连接,多个电路板中,底板与连接器连接,其余电路板设置有电连接部,该电连接部能够与连接器的触点电连接,以实现多个电路板的电连接。但是,在电路板组件组装和工作过程中,电连接部与连接器触点之间的连接可靠性较低,导致多个电路板电连接可靠性较低,从而导致电路板组件的工作稳定性低,用户的使用体验差。

技术实现要素:

3.本技术提供了一种电路板组件,能够提高电路板组件的工作稳定性,提升用户的使用体验。

4.本技术提供一种电路板组件,该电路板组件包括:

5.第一电路板,第一电路板连接有连接器;

6.第二电路板,第二电路板设置有第一连接部,第一连接部与连接器电连接;

7.其中,第二电路板包括顶面和侧面,顶面与侧面相交且垂直;

8.第一连接部设置于顶面,并朝向侧面延伸。

9.在本技术中,顶面与侧面相交且垂直,提升了连接器与第一连接部之间连接的稳定性,提升了第二电路板工作的稳定性,进而提升电路板组件的工作性能,提升用户的使用体验。

10.在一种可能的设计中,连接器具有插槽,第二电路板的一部分能够插入插槽内;

11.插槽具有第一侧壁,第一侧壁设置有第一触点,第一触点与第一连接部电连接;

12.第一触点与第一连接部的末端之间的距离为a1,a1>0。

13.在本技术中,当第一触点与第一连接部的末端之间的距离a1>0时,能够提高第一触点和第一连接部之间的连接可靠性,提升第二电路板的使用性能,进而提升电路板组件的使用性能和工作稳定性。

14.在一种可能的设计中,a1≥0.51mm。

15.在本技术中,在不考虑连接器和第二电路板的加工误差和装配误差的情况下,a1 ≥0.51mm,降低了对连接器和第二电路板等零件的加工尺寸精度的要求,降低了加工难度,进而降低了生产成本。

16.在一种可能的设计中,第一连接部的末端与侧面之间的距离为a4,a4≤0.2mm。

17.在本技术中,a4≤0.2mm,降低了在安装或运输的过程中第一触点和第一连接部无法连接的风险,从而提升了第二电路板的使用性能,进而提升电路板组件的使用性能和工

作稳定性。

18.在一种可能的设计中,第一连接部的末端与侧面平齐。

19.在本技术中,第一连接部与侧面平齐,增加了连接器与第一连接部之间连接的稳定性;同时,使得第二电路板和连接器等零件的加工精度降低,从而降低了生产成本。

20.在一种可能的设计中,第一电路板还包括与顶面相对设置的底面,底面与侧面通过第一斜面相连;

21.底面设置有第二连接部,第二连接部与连接器电连接。

22.在本技术中,设置第一斜面,能够提高了第二电路板和连接器的强度,延长了第二电路板和连接器的使用寿命,进而提高电路板组件的使用性能,提升用户的使用体验。

23.在一种可能的设计中,第一电路板还包括与顶面相对设置的底面,底面与侧面相交且垂直;

24.底面设置有与连接器连接的第二连接部,第二连接部朝向侧面延伸。

25.在本技术中,第二连接部向侧面延伸,增加了第二连接部的尺寸,从而提升了连接器与第二连接部之间连接的稳定性,提升了第二电路板工作的稳定性,进而提升电路板组件的工作性能,提升用户的使用体验。

26.在一种可能的设计中,第二连接部的末端与侧面平齐。

27.在本技术中,第二连接部的末端与侧面平齐,进一步增加了连接器与第二连接部之间连接的稳定性;同时,增大了第二电路板的可偏移量,从而降低了生产成本。

28.在一种可能的设计中,连接器具有插槽,插槽包括相对设置的第一侧壁和第二侧壁,第一侧壁设置有第一触点,第二侧壁设置有第二触点;

29.第二电路板还包括与顶面相对设置的底面,底面设置有第二连接部,第一触点与第一连接部电连接,第二触点与第二连接部电连接;

30.第二电路板的一部分能够从上至下倾斜插入插槽内,第一连接部的末端与侧面之间的距离为a4,第二连接部的末端与侧面的距离为a5,a4≤a5。

31.在本技术中,a4≤a5,能够提高第二电路板与连接器之间的连接可靠性。同时,降低了第二连接部加工成本,提升用户的使用体验。

32.在一种可能的设计中,第二触点位于第一触点的外侧,第一触点与第一连接部的末端之间的距离为a1,第二触点与第二连接部的末端之间的距离为a2,a1≤a2。

33.在本技术中,a1≤a2,能够增加第二触点与第二连接部之间连接的稳定性,从而提升第二电路板的工作稳定性和使用性能。

34.在一种可能的设计中,第二侧壁设置有凹陷部。

35.在本技术中,第二侧壁设置有凹陷部,能够便于第二电路板的安装,提升第二电路板安装的准确性,同时,延长第二电路板和连接器的使用寿命,进而提升用户的使用体验。

36.在一种可能的设计中,插槽的开口处设置有第二斜面和第三斜面,第二斜面和第三斜面用于导向第二电路板的一部分插入插槽内。

37.在本技术中,设置第二斜面和第三斜面,简化了第二电路板安装的操作,同时,延长了第二电路板的使用寿命。

38.在一种可能的设计中,第二电路板远离连接器的一端与第一电路板之间通过螺柱连接。

39.在本技术中,设置螺柱,能够增加第二电路板安装的稳固性。同时,节省了第一电路板的空间,使得第一电路板的利用率得到提升,从而提高了第一电路板的工作性能,提升用户的使用体验。

40.在一种可能的设计中,螺柱粘贴于第一电路板。

41.在本技术中,螺柱粘贴于第一电路板,能够简化螺柱安装过程中的操作,减少安装螺柱时所需要的工序,从而节约电路板组件的生产成本。

42.应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本技术。

附图说明

43.图1为现有技术中电路板组件的结构示意图;

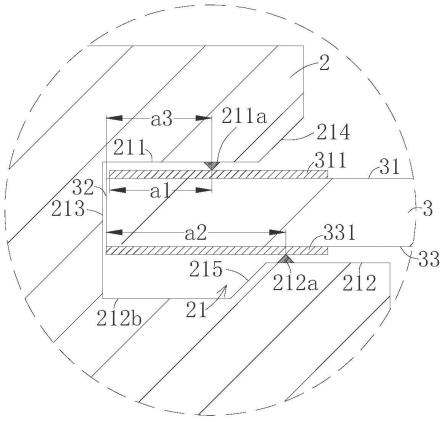

44.图2为图1中i部分的放大图;

45.图3为本技术所提供第一电路板与连接器的安装过程示意图;

46.图4为本技术所提供的电路板组件在一种实施例中第二电路板和连接器连接处的局部结构示意图;

47.图5为图4中第二电路板在一种实施例中的结构示意图,其中,第一连接部的末端与第二电路板的侧面平齐;

48.图6为图4中第二电路板在另一种实施例中的结构示意图,其中,第一连接部的末端与第二电路板的侧面存在距离;

49.图7为图4中第二电路板在另一种实施例中的结构示意图,其中,第一连接部的末端与第二电路板的侧面、第二连接部的末端与第二电路板的侧面均平齐;

50.图8为本技术所提供的电路板组件在另一种实施例中第二电路板和连接器连接处的局部结构示意图;

51.图9为图4和图8中连接器的结构示意图;

52.图10为本技术所提供电路板组件的结构示意图;

53.图11为图10中螺柱的剖视图。

54.附图标记:

[0055]1’‑

第一电路板;

[0056]2’‑

连接器;

[0057]

211a

’‑

第一触点;

[0058]

212a

’‑

第二触点;

[0059]3’‑

第三电路板;

[0060]

311

’‑

第一连接部;

[0061]

331

’‑

第二连接部;

[0062]

1-第一电路板;

[0063]

2-连接器;

[0064]

21-插槽;

[0065]

211-第一侧壁;

[0066]

211a-第一触点;

[0067]

212-第二侧壁;

[0068]

212a-第二触点;

[0069]

212b-凹陷部;

[0070]

213-底壁;

[0071]

214-第二斜面;

[0072]

215-第三斜面;

[0073]

3-第二电路板;

[0074]

31-顶面;

[0075]

311-第一连接部;

[0076]

32侧面;

[0077]

33-底面;

[0078]

331-第二连接部;

[0079]

34-第一斜面;

[0080]

4-螺柱;

[0081]

41-凸台;

[0082]

5-紧固件。

[0083]

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本技术的实施例,并与说明书一起用于解释本技术的原理。

具体实施方式

[0084]

为了更好的理解本技术的技术方案,下面结合附图对本技术实施例进行详细描述。

[0085]

在一种具体实施例中,下面通过具体的实施例并结合附图对本技术做进一步的详细描述。

[0086]

随着终端产品小型化、功能多样化,电路板上所安装的零件数量越来越多,使得电路板的容量越来越大,部件密度越来越高。通常情况下,为了保证电路板的使用性能,降低电路板的密度,可以将多个电路板电连接组成电路板组件。具体地,如图1 所示,电路板组件包括第一电路板1’、第二电路板3’和连接器2’,连接器2’安装于第一电路板1’,第二电路板3’与连接器2’电连接,从而使得第一电路板与第二电路板电连接。如图2所示,连接器2’具有相对设置的第一触点211a’和第二触点212a’,第二电路板3’具有相对设置的第一连接部311’和第二连接部331’,当第二电路板3’安装于连接器2’时,将第二电路板2’的一部分插入连接器的插槽内,并使得第一触点211a’与第一连接部311’电连接,第二触点212a’与第二连接部331’电连接。

[0087]

以第一触点211a’与第一连接部311’之间的连接为例,第一触点211a’与第一连接部311’的末端之间的距离为a1,第一触点211a’与第二电路板3’的末端之间的距离为 a2,且第一连接部311’的末端与第二电路板3’的末端之间的距离为a3,其中,a2=a1+a3,a3越大,a1越小,而a1(第一触点211a’与第一连接部311’的末端之间的距离)过小时,导致第一触点211a’与第一连接部311’之间的接触范围过小,从而导致第二电路板3’与连接器2’之间的电连接不稳定,影响电路板组件的正常使用,降低用户的使用体验。

[0088]

为了解决该技术问题,需要增大第一触点211a’与第一连接部311’的末端之间的距离a1,具体可以通过减小第一连接部311’的末端与第二电路板的末端之间的距离a3 实现。

[0089]

具体地,本实施例提供了一种电路板组件,如图3所示,该电路板组件包括:第一电路板1,第一电路板1连接有连接器2;第二电路板3,如图4、图5和图6所示,第二电路板3设置有第一连接部311,所述第一连接部311与所述连接器2连接;其中,第二电路板3包括顶面31和侧面32,顶面31与侧面32相交且垂直;第一连接部311设置于顶面31,并朝向侧面32延伸。

[0090]

其中,如图5所示,该第一触点211a与第一连接部311的末端之间的距离为a1,第一触点211a与第二电路板3的末端之间的距离为a3,且第一连接部311的末端与第二电路板3的末端之间的距离为a4,a3=a1+a4。其中,上述第一连接部311的末端指的是第一连接部311位于连接器2的插槽内的一端,第二电路板3的末端指的是第二电路板3位于连接器2的插槽内的一端。

[0091]

在本实施例中,顶面31与侧面32相交且垂直,使得顶面31的面积增加,从而增加了第一连接部311的可安装面积,便于第一连接部311的安装。同时,第一连接部 311向侧面32延伸,增加了第一连接部311的尺寸,并减小第一连接部311的末端与第二电路板3的末端之间的距离a4,从而增大第一触点211a与第一连接部311的末端之间的距离a1,即增加连接器2与第一连接部311之间电连接的范围,降低了在安装或运输的过程中第二电路板3发生位置的偏移导致连接器2与第一连接部311未接触的风险,从而提升了连接器2与第一连接部311之间连接的稳定性,提升了第二电路板3工作的稳定性,进而提升电路板组件的工作性能,提升用户的使用体验。

[0092]

具体地,如图5所示,连接器2具有插槽21,第二电路板3的一部分能够插入插槽21内;插槽21具有第一侧壁211,第一侧壁211设置有第一触点211a,第一触点211a与第一连接部311电连接;第一触点211a与第一连接部311的末端之间的距离 a1>0mm。例如,a1具体可以为0.3mm、0.4mm或0.5mm。

[0093]

在本实施例中,连接器2设置有插槽21,插槽21能够限制第二电路板3沿连接器2高度方向的运动,从而实现第二电路板3与连接器2的连接。将第一触点211a设置在插槽21的第一侧壁211上,使得插槽21对第二电路板3限位的同时实现第二电路板3与连接器2之间的电连接,从而简化了连接器2的结构,降低了连接器2的生产成本。第一触点211a与第一连接部311的末端之间具有距离a1,能够增大第一触点 211a和第一连接部311之间的连接范围,降低第二电路板3安装于插槽21时以及电路板组件工作过程中第一触点211a与第一连接部311在加工误差和装配误差的影响下无法连接而导致第一电路板1与第二电路板3的连接失效,从而提高第一触点211a和第一连接部311之间的连接可靠性,提升第二电路板3的使用性能,进而提升电路板组件的使用性能和工作稳定性。

[0094]

更具体地,如图5所示,第一触点211a与第一连接部311的末端之间的距离为a1 ≥0.51mm。例如,a1具体可以为:0.51mm~1.0mm。

[0095]

在本实施例中,设置第一触点211a与第一连接部311的末端之间的距离a1> 0.51mm,使得第一触点211a和第一连接部311之间的连接范围较大,从而增加了第一触点211a和第一连接部311之间电连接的稳定性,增加了第二电路板3工作的稳定性。同时,由于第一触点211a与第一连接部311的末端之间的距离a1>0.51mm,因此,在不考虑连接器2和

第二电路板3的加工误差和装配误差的情况下,提高了第一触点211a和第一连接部311的连接可靠性,从而降低了对连接器2和第二电路板3等零件的加工尺寸精度的要求,降低了加工难度,进而降低了生产成本。

[0096]

由于a3=a1+a4,为了增大a1,需要尽量减小a4,即需要尽量减小第一连接部311 的末端与第二电路板3的末端之间的距离。

[0097]

其中,当a1=0.51mm时,第一触点211a与第一连接部311的连接更稳定。

[0098]

具体地,如图4、图5和图6所示,第一连接部311的末端与第二电路板3的末端之间的距离为a4,a4≤0.2mm。例如,a4具体可以为:0.15mm、0.1mm或0.05mm。

[0099]

在本实施例中,由于a3=a1+a4,a4≤0.2mm,能够增加第一触点211a与第一连接部311的末端之间的距离a1,从而提高了第一触点211a和第一连接部311的连接可靠性,降低了在安装或运输的过程中第一触点211a和第一连接部311无法连接的风险,从而提升了第二电路板3的使用性能,进而提升电路板组件的使用性能和工作稳定性。

[0100]

更具体地,如图4所示,第一连接部311的末端与侧面32平齐。

[0101]

在本实施例中,第一连接部311与侧面32平齐,即上述第一连接部311的末端与第二电路板3的末端之间的距离为a4=0,在a3一定的情况下,此时的a1最大,即第一触点211a与第一连接部311的末端之间的连接范围最大,进一步增加了连接器2与第一连接部311之间连接的稳定性;同时,增大了第二电路板3的可偏移量,使得第二电路板3和连接器2等零件的加工精度降低,从而降低了生产成本,进一步提升用户的使用体验。

[0102]

具体地,如图4、图5和图6所示,第二电路板3还包括与顶面31相对设置的底面33,底面33与侧面32通过第一斜面34相连;底面33设置有第二连接部331,第二连接部331与连接器2电连接。

[0103]

在本实施例中,第二电路板3的底面33设置有第二连接部331,第二连接部331 与插槽21的第二侧壁212上的第二触点212a电连接,使得第二电路板3的底面33与连接器2电连接,从而便于第二电路板3的底面33安装其他的电子元件,进而提升第二电路板3的工作性能和使用效率,提升用户的使用体验。同时,在第二电路板3安装的过程中,第一斜面34能够起到导向的作用,降低了第二电路板3与连接器2发生干涉而损坏第二电路板3或连接器2的风险,从而提高了第二电路板3和连接器2的强度,延长了第二电路板3和连接器2的使用寿命,进而提高电路板组件的使用性能,提升用户的使用体验。

[0104]

更具体地,如图5所示,该连接器2中,第一触点211a与第二触点212a相互错开,且第二触点212a位于第一触点211a的外侧,第一触点211a与第一连接部311的末端之间的距离a1小于第二触点212a与第二连接部331的末端之间的距离a2。即当 a1>0.5mm时,a2>0.5mm。

[0105]

在本实施例中,由于第二电路板3的一部分能够从上至下倾斜插入插槽21内,当第二触点212a位于第一触点211a的外侧时,使得第一连接部311与第一触点211a之间、第二连接部331与第二触点212a之间均能够电连接,且当第二触点212a位于第一触点211a的外侧时,第一触点211a与第一连接部311的末端之间的距离a1小于第二触点212a与第二连接部331的末端之间的距离a2,即该第二触点212a与第二连接部331之间的连接范围更大,当第一触点211a与第一连接部311的连接范围使得二者不容易断开时,使得第二触点212a与第二连接部331之间更加不容易断开,能够增加第二触点212a与第二连接部331之间连接的稳

定性,从而提升第二电路板3的工作稳定性和使用性能。

[0106]

具体地,如图6所示,连接器2具有插槽21,插槽21包括与第一侧壁211相对设置的第二侧壁212,第二侧壁212设置有第二触点212a,第二电路板3还包括与顶面31相对设置的底面33,底面33设置有第二连接部331,第二触点212a与第二连接部331电连接;如图3所示,第二电路板3的一部分能够从上至下倾斜插入插槽21内,其中,第一连接部311与侧面32之间的距离为a4,第二连接部331与侧面32的距离为a5,a4≤a5。

[0107]

在本实施例中,由于第二电路板3的一部分从上之下倾斜插入插槽21内,因此,设置第一连接部311与侧面32之间的距离a4小于第二连接部331与侧面32之间的距离a5,使得第一连接部311与第一触点211a之间、第二连接部331与第二触点212a 之间均能够电连接,提高第二电路板3与连接器2之间的连接可靠性。同时,第一连接部311与侧面32之间的距离a4小于第二连接部331与侧面32之间的距离a5,使得在提高第二电路板3与连接器2之间的连接可靠性的同时,使得第二连接部331的尺寸小于第一连接部311的尺寸,从而降低了第二连接部331加工成本,提升用户的使用体验。

[0108]

在另一种实施例中,如图7所示,第一电路板1还包括与顶面31相对设置的底面 33,底面33与侧面32相交且垂直;底面33设置有与连接器2连接的第二连接部331,第二连接部331朝向侧面32延伸。

[0109]

在本实施例中,底面33与侧面32相交且垂直,使得底面33的面积增加,从而增加了第二连接部331的可安装面积,便于第二连接部331的安装。同时,第二连接部 331向侧面32延伸,增加了第二连接部331的尺寸,并减小第二连接部331的末端与第二电路板3的末端之间的距离a5,从而增大第二触点212a与第二连接部331的末端之间的距离a2,即增加连接器2与第二连接部331之间电连接的范围,降低了在安装或运输的过程中第二电路板3发生位置的偏移导致连接器2与第二连接部331未接触的风险,从而提升了连接器2与第二连接部331之间连接的稳定性,提升了第二电路板3工作的稳定性,进而提升电路板组件的工作性能,提升用户的使用体验。

[0110]

具体地,如图7所示,第二连接部331的末端与侧面32平齐。

[0111]

在本实施例中,第二连接部331与侧面32平齐,即上述第二连接部331的末端与第二电路板3的末端之间的距离为a5=0,使得第二连接部331的末端与第二触点212a 之间的连接范围最大,进一步增加了连接器2与第二连接部331之间连接的稳定性;同时,增大了第二电路板3的可偏移量,使得第二电路板3和连接器2等零件的加工精度降低,从而降低了生产成本,进一步提升用户的使用体验。

[0112]

更具体地,如图8所示,第二连接部331的末端与侧面32平齐,使得第二连接部 331的末端与第二触点212a之间的距离a2达到最大,从而增加了连接器2与第二连接部331之间连接的稳定性。

[0113]

具体地,如图9所示,第二侧壁212设置有凹陷部212b。

[0114]

在本实施例中,如图3所示,在第二电路板3安装的过程中,第二电路板3的一部分从上之下倾斜插入插槽21后,使得第二电路板3的顶面31与插槽21的第一侧壁 211接触、第二电路板3的底面33与插槽21的第二侧壁212接触,从而完成第二电路板3的安装。因此,第二侧壁212设置有凹陷部212b,能够降低第二电路板3与第二侧壁212发生干涉导致第二电路板3无法安装或发生损坏的风险,从而便于第二电路板3的安装,提升第二电路板3安装的

准确性,同时,提高第二电路板3和连接器 2的强度,延长第二电路板3和连接器2的使用寿命,进而提升用户的使用体验。

[0115]

具体地,如图9所示,插槽21的开口处设置有第二斜面214和第三斜面215,第二斜面214和第三斜面215用于导向第二电路板3的一部分插入插槽21内。

[0116]

在本实施例中,第二斜面214和第三斜面215起到导向的作用,从而便于第二电路板3插入插槽21,简化了第二电路板3安装的操作,提升了第二电路板3安装的准确性。同时,设置第二斜面214和第三斜面215,能够降低插槽21处存在尖角导致第二电路板3安装过程中被划伤等问题发生的几率,从而延长了第二电路板3的使用寿命。

[0117]

以上任一实施例中,如图10所示,第二电路板3远离连接器2的一端与第一电路板1之间通过螺柱4连接。

[0118]

在本实施例中,第二电路板3一端与连接器2连接,另一端与螺柱4连接,通过连接器2和螺柱4,限制第二电路板3沿垂直于厚度方向的移动,从而增加第二电路板3安装的稳固性。同时,由于螺柱4的尺寸小,能够降低第二电路板3安装于第一电路板1上时需要的空间,从而节省了第一电路板1的空间,使得第一电路板1的利用率得到提升,从而提高了第一电路板1的工作性能,提升用户的使用体验。其中,如图10所示,第二电路板3远离连接器2的一端通过螺柱4和紧固件5连接,从而简化了第二电路板3与螺柱4的连接方式,进而节省了第一电路板1的空间,进一步提升第一电路板1的工作性能。

[0119]

如图10和图11所示,螺柱4设置有凸台41,当第二电路板3安装于螺柱4时,凸台41对第二电路板3起到限位的作用,降低第二电路板3相对于螺柱4运动导致第二电路板3与螺柱4分离的风险。其中,第二电路板3的最小厚度比凸台41的高度h 高1.3mm~1.5mm,降低了凸台41的高度h过大导致第二电路板3安装不稳定的风险,同时降低了凸台41的高度h过小导致第二电路板3安装困难的风险,从而便于第二电路板3的安装,并提升了第二电路板3安装的稳固性。具体地,第二电路板3的最小厚度比凸台41的高度h高1.3mm、1.4mm或1.5mm,更优的,第二电路板3的最小厚度比凸台41的高度h高1.4mm。此外,凸台41的直径为d

±

0.03mm。设置凸台41 的直径的公差为0.03mm,降低凸台41直径d过大导致第二电路板3安装不稳定的风险,同时降低了凸台41直径d过小导致第二电路板3安装困难的风险,从而进一步提升了第二电路板3安装的稳固性。

[0120]

具体地,螺柱4粘贴于第一电路板1。

[0121]

在本实施例中,螺柱4粘贴于第一电路板1,能够简化螺柱4与第一电路板1之间的连接形式,在保证螺柱4安装稳定性的同时,降低了螺柱4安装时所需要的空间,从而进步提升第一电路板1的利用率,提升第一电路板1的工作性能。同时,螺柱4 粘贴于第一电路板1,能够简化螺柱4安装过程中的操作,减少安装螺柱4时所需要的工序,从而节约电路板组件的生产成本。

[0122]

其中,螺柱4粘贴于第一电路板1的贴装精度为0.01。若螺柱4的贴装精度小于 0.01,增加了螺柱4的贴装难度;若螺柱4的贴装精度大于0.01,增加了螺柱4安装偏位的风险。因此,螺柱4粘贴于第一电路板1的贴装精度为0.01,既能够降低螺柱 4的安装难度,又能够增加螺柱4安装的准确性。

[0123]

本技术实施例中提到的“垂直”,既包括严格的“垂直”,即垂直的两个平面呈 90度夹角,也包括基本“垂直”的情况,即,在工程上可以达到相应效果的其他夹角。

[0124]

需要指出的是,本专利申请文件的一部分包含受著作权保护的内容。除了对专利局的专利文件或记录的专利文档内容制作副本以外,著作权人保留著作权。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1