车用水路冷却系统和车辆的制作方法

1.本公开涉及车辆技术领域,具体地,涉及一种车用水路冷却系统和车辆。

背景技术:

2.在新能源车辆中,电机、控制器等电器元件在工作过程中会产生大量的热量,因此,需要对其进行冷却,以保证电机、控制器等电器元件安全可靠地运行。

3.由于不同的电器元件所需要的水流量或水温不同,往往通过将需要冷却的电器元件进行串联或者并联,并搭配多个水泵同时工作来满足各个电器元件的冷却。而在这种冷却方式下,水泵需要长时间工作来满足各个电器元件的冷却,这在实际的车辆上可能并不利于车辆的节能。例如,在四驱车辆中,在使用前驱电机驱动时,后驱电机不工作,只需对前驱电机进行冷却即可;在使用后驱电机驱动时,前驱电机不工作,只需对后驱电机进行冷却即可;只有在四驱模式开启的时候,才需要对前驱电机和后驱电机同时进行冷却。另外,在前驱电机需求的水流量和后驱电机需求的水流量不一样时,前驱电机和后驱电机串联则需要选择能够匹配较大水流量需求的电机的水泵,那么较小水流量需求的电机就会被通较大流量的水,其阻力增大,水泵功率也会增大,则成本变高。而前驱电机和后驱电机并联则需要选择能够满足各电机的水流量的水泵,则主干路的水流量会很大,不利于水泵的节能。

4.因此,亟需提供一种车用水路冷却系统,以能够向不同的电器元件提供其所需要的水流量。

技术实现要素:

5.本公开的目的是提供一种车用水路冷却系统,该车用水路冷却系统能够向不同的电器元件提供其所需要的水流量。

6.为了实现上述目的,本公开提供一种车用水路冷却系统,包括冷却液储存箱,该冷却液储存箱具有冷却液入口和冷却液出口,所述车用水路冷却系统包括第一冷却回路和电器元件组,所述第一冷却回路设置在所述冷却液入口和所述冷却液出口之间,以形成用于冷却所述电器元件组的闭环回路,所述电器元件组包括串联在一起的第一电器元件和第二电器元件,所述第一冷却回路包括串联设置的第一支路和第二支路,所述第一电器元件设置在所述第一支路上,所述第二电器元件设置在所述第二支路上,所述车用水路冷却系统还包括第二冷却回路,所述第二冷却回路和所述第一支路并联在所述冷却液出口和所述第二电器元件的冷却液入口之间,以分别为各自中的电器元件提供冷却液,其中,所述第二电器元件所需的冷却液流量大于所述第一电器元件所需的冷却液流量。

7.可选地,所述第二冷却回路设置为所述冷却液能够从所述冷却液出口流动到所述第二电器元件的冷却液入口之间的单向回路。

8.可选地,所述第二冷却回路上设置有单向阀,该单向阀设置为允许所述冷却液从所述冷却液出口流动到所述第二电器元件的冷却液入口。

9.可选地,所述电器元件组还包括串联设置的多个第三电器元件,所述多个第三电

器元件与所述第一电器元件和所述第二电器元件串联在一起,所述第一冷却回路还包括串联设置的多个第三支路,所述多个第三支路与所述第一支路和所述第二支路串联在一起,所述第三电器元件的数量与所述第三支路的数量相等且每个所述第三电器元件设置在与其相对应的所述第三支路上,所述车用水路冷却系统包括多个第三冷却回路,每个所述第三冷却回路和与对应的第三支路上游的支路并联在所述冷却液出口和对应的第三电器元件的冷却液入口之间,以分别为各自中的电器元件提供冷却液。

10.可选地,所述第三电器元件所需的冷却液流量大于所述第二电器元件所需的冷却液流量。

11.可选地,多个所述第三电器元件所需的冷却液流量在所述第一冷却回路上沿着所述冷却液的流动方向逐渐增大。

12.可选地,所述第三冷却回路设置为所述冷却液能够从所述冷却液出口流动到对应的所述第三电器元件的冷却液入口之间的单向回路。

13.可选地,所述第一冷却回路和所述第二冷却回路上均设置有水泵,以分别从所述冷却液储存箱中取液。

14.可选地,所述车用水路冷却系统还包括冷却液散热器,所述冷却液散热器设置在所述电器元件组的冷却液出口与所述冷却液入口之间,以对经过所述电器元件组的冷却液进行散热。

15.在上述方案的基础上,本公开还提供一种车辆,所述车辆设置有上述的车用水路冷却系统。

16.通过上述技术方案,在本公开提供的车用水路冷却系统中,第二冷却回路和第一冷却回路的第一支路并联在冷却液出口和第二电器元件的冷却液入口之间,这样冷却液储存箱中的冷却液就可以具有两条流动路径,其中一条流动路径是沿第一冷却回路的第一支路流到第二支路上直至回到冷却液储存箱,另一条流动路径是沿着第二冷却回路流到第二支路上直至回到冷却液储存箱,这样,在对电器元件组进行冷却时,可通过第一条流动路径对所需的冷却液流量较小的第一电器元件进行冷却,另外还可通过第一条流动路径和第二条流动路径对所需的冷却液流量较大的第二电器元件进行冷却,这样在满足第一电器元件和第二电器元件两者所需的冷却液流量的同时,还能够避免较小冷却液需求的电器元件被通较大流量的冷却液。另外,该车用水路冷却系统还可以依据不同冷却液需求的电器元件的工作与否来对应进行冷却,以节约能耗。因此,通过本公开提供的车用水路冷却系统能够实现向不同的电器元件提供其所需要的水流量。

17.本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

附图说明

18.附图是用来提供对本公开的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本公开,但并不构成对本公开的限制。在附图中:

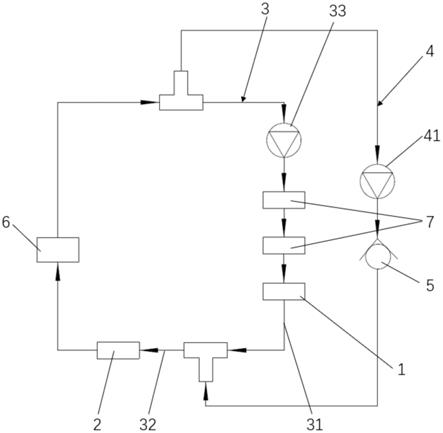

19.图1是根据本公开具体实施方式提供的车用水路冷却系统的结构框图。

20.附图标记说明

[0021]1‑

第一电器元件;2

‑

第二电器元件;3

‑

第一冷却回路;31

‑

第一支路;32

‑

第二支路;33

‑

第一水泵;4

‑

第二冷却回路;41

‑

第二水泵;5

‑

单向阀;6

‑

冷却液散热器;7

‑

中间电器元

件。

具体实施方式

[0022]

以下结合附图对本公开的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本公开,并不用于限制本公开。

[0023]

在本公开中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“内、外”是指相对于部件本身轮廓而言的内、外;另外,“第一、第二、第三”等词的使用目的在于区分不同的部件,并不具有顺序性和重要性。此外,在下面的描述中,当涉及到附图时,除非另有解释,不同的附图中相同的附图标记表示相同或相似的要素。上述定义仅用于解释和说明本公开,不应当理解为对本公开的限制。

[0024]

根据本公开的具体实施方式,提供一种车用水路冷却系统,图1示出了该车用水路冷却系统的一种实施例。参考图1所示,该车用水路冷却系统包括冷却液储存箱,该冷却液储存箱具有冷却液入口和冷却液出口,所述车用水路冷却系统包括第一冷却回路3和电器元件组,所述第一冷却回路3设置在所述冷却液入口和所述冷却液出口之间,以形成用于冷却所述电器元件组的闭环回路,所述电器元件组包括串联在一起的第一电器元件1和第二电器元件2,所述第一冷却回路3包括串联设置的第一支路31和第二支路32,所述第一电器元件1设置在所述第一支路31上,所述第二电器元件2设置在所述第二支路32上,所述车用水路冷却系统还包括第二冷却回路4,所述第二冷却回路4和所述第一支路31并联在所述冷却液出口和所述第二电器元件2的冷却液入口之间,以分别为各自中的电器元件提供冷却液,其中,所述第二电器元件2所需的冷却液流量大于所述第一电器元件1所需的冷却液流量。

[0025]

通过上述技术方案,在本公开提供的车用水路冷却系统中,第二冷却回路4和第一冷却回路3的第一支路31并联在冷却液出口和第二电器元件的冷却液入口之间,这样冷却液储存箱中的冷却液就可以具有两条流动路径,其中一条流动路径是沿第一冷却回路3的第一支路31流到第二支路32上直至回到冷却液储存箱,另一条流动路径是沿着第二冷却回路4流到第二支路32上直至回到冷却液储存箱,这样,在对电器元件组进行冷却时,可通过第一条流动路径对所需的冷却液流量较小的第一电器元件1进行冷却,另外还可通过第一条流动路径和第二条流动路径对所需的冷却液流量较大的第二电器元件2进行冷却,这样在满足第一电器元件1和第二电器元件2两者所需的冷却液流量的同时,还能够避免较小冷却液需求的电器元件被通较大流量的冷却液。另外,该车用水路冷却系统还可以依据不同冷却液需求的电器元件的工作与否来对应进行冷却,以节约能耗。因此,通过本公开提供的车用水路冷却系统能够实现向不同的电器元件提供其所需要的水流量。

[0026]

需要说明的是,在本公开中,电器元件组中的各个电器元件可以是车辆中任意的需要被冷却的电器元件,例如,前驱动电机、后驱动电机、控制器等,对此,本公开不作任何限制,本领域技术人员可以根据实际需要适应性地选择。另外,第一冷却回路3上还可以设置有中间电器元件7,中间电器元件7可以是车辆中任意的需要被冷却的中间电器元件,通过冷却液对中间电器元件7进行冷却,以充分利用冷却液,达到节能减耗的目的,对此,本公开不作任何限制。

[0027]

在本公开提供的具体实施方式中,参考图1所示,所述第二冷却回路4可以设置为

所述冷却液能够从所述冷却液出口流动到所述第二电器元件2的冷却液入口之间的单向回路,这样在对第一电器元件1进行冷却时,避免第一冷却回路3中的冷却液进入到第二冷却回路4中,以保证第一冷却回路3能够向第一电器元件1提供充足的冷却液,进而保证第一电器元件1的冷却效果。

[0028]

在本公开提供的具体实施方式中,参考图1所示,所述第二冷却回路4上可以设置有单向阀5,该单向阀5设置为允许所述冷却液从所述冷却液出口流动到所述第二电器元件2的冷却液入口。即通过单向阀5的设置使得第二冷却回路4设置为单向回路,以避免第一冷却回路3中的冷却液进入到第二冷却回路4中。

[0029]

在本公开提供的具体实施方式中,所述电器元件组还可以包括串联设置的多个第三电器元件,所述多个第三电器元件与所述第一电器元件1和所述第二电器元件2串联在一起,所述第一冷却回路3还包括串联设置的多个第三支路,所述多个第三支路与所述第一支路31和所述第二支路32串联在一起,所述第三电器元件的数量与所述第三支路的数量相等且每个所述第三电器元件设置在与其相对应的所述第三支路上,所述车用水路冷却系统包括多个第三冷却回路,每个所述第三冷却回路和与对应的第三支路上游的支路并联在所述冷却液出口和对应的第三电器元件的冷却液入口之间,以分别为各自中的电器元件提供冷却液。即,第一冷却回路3上设置有串联在一起的多个第三电器元件,该多个第三电器元件分别设置在与其对应的第一冷却回路3的第三支路上,此时,可以通过构建多个第三冷却回路来分别与对应的第三电器元件所在的第三支路上游的支路并联设置,以分别为各自中的电器元件提供冷却液,以实现向不同的电器元件提供其所需要的水流量。

[0030]

在此需要说明的是,第三电器元件的冷却原理和第二电器元件2的冷却原理相同,即,在第三电器元件构造为一个时,即第三电器元件a,第三电器元件a设置在第三支路a上,第三冷却回路a与串联在一起的第一支路31和第二支路32并联在冷却液出口和第三电器元件a的冷却液入口之间,其中,通过第一冷却回路3对第一电器元件1进行冷却;通过第一冷却回路3和第二冷却回路4一起来对第二电器元件2进行冷却;通过第一冷却回路3、第二冷却回路4和第三冷却回路a一起来对第三电器元件a进行冷却。在第三电器元件构造为两个时,即串联设置的第三电器元件a和第三电器元件b,第三电器元件b设置在第三支路b上,第三冷却回路b与串联在一起的第一支路31、第二支路32和第三支路a并联在冷却液出口和第三电器元件b的冷却液入口之间,其中,通过第一冷却回路3对第一电器元件1进行冷却;通过第一冷却回路3和第二冷却回路4一起来对第二电器元件2进行冷却;通过第一冷却回路3、第二冷却回路4和第三冷却回路a一起来对第三电器元件a进行冷却;通过第一冷却回路3、第二冷却回路4、第三冷却回路a和第三冷却回路b一起来对第三电器元件b进行冷却等,本公开在此不作赘述。

[0031]

在本公开提供的具体实施方式中,所述第三电器元件所需的冷却液流量大于所述第二电器元件2所需的冷却液流量,一方面便于根据不同冷却液需求的电器元件提供其对应的冷却液,另一方面在满足第一电器元件1和第二电器元件2和第三电器元件所需的冷却液流量的同时,还能够避免较小冷却液需求的电器元件被通较大流量的冷却液。另外,这样的设置方式还可以依据不同冷却液需求的电器元件的工作与否来对应进行冷却,以节约能耗。

[0032]

在本公开提供的具体实施方式中,多个所述第三电器元件所需的冷却液流量在所

述第一冷却回路3上沿着所述冷却液的流动方向逐渐增大,即,便于根据不同冷却液需求的电器元件提供其对应的冷却液,以实现向不同的电器元件提供其所需要的水流量。

[0033]

在本公开提供的具体实施方式中,所述第三冷却回路可以设置为所述冷却液能够从所述冷却液出口流动到对应的所述第三电器元件的冷却液入口之间的单向回路,这样在对第三电器元件上游的电器元件进行冷却时,避免第一冷却回路3和第二冷却回路4中的冷却液进入到第三冷却回路中,以保证第一冷却回路3和第二冷却回路4能够向第一电器元件1提供充足的冷却液,进而保证第一电器元件1的冷却效果。

[0034]

在此需要说明的是,第三冷却回路上还可以设置有中间电器元件7,中间电器元件7可以是车辆中任意的需要被冷却的中间电器元件,通过冷却液对中间电器元件7进行冷却,以充分利用冷却液,达到节能减耗的目的,对此,本公开不作任何限制。

[0035]

在本公开提供的具体实施方式中,参考图1所示,所述第一冷却回路3和所述第二冷却回路4上均可以设置有水泵,以分别从所述冷却液储存箱中取液。其中,如图1所示,第一冷却回路3上设置有第一水泵33,第二冷却回路4上设置有第二水泵41,第一水泵33和第二水泵41的设置可以分别为其对应的冷却回路从所述冷却液储存箱中取液,以向各自中的电器元件提供冷却液。在本公开的其它实施例中,第三冷却回路上也设置有水泵,其原理与第一冷却回路3和第二冷却回路4上设置水泵的原理相同,在此本公开不作赘述。

[0036]

在本公开提供的具体实施方式中,参考图1所示,所述车用水路冷却系统还可以包括冷却液散热器6,所述冷却液散热器6设置在所述电器元件组的冷却液出口与所述冷却液入口之间,以对经过所述电器元件组的冷却液进行散热,冷却液散热器6的设置能够对与电器元件进行热交换的冷却液进行散热,从而使得冷却液温度下降至原始温度,最终流到冷却液储存箱中。

[0037]

在上述方案的基础上,本公开还提供一种车辆,所述车辆设置有上述的车用水路冷却系统。

[0038]

以上结合附图详细描述了本公开的优选实施方式,但是,本公开并不限于上述实施方式中的具体细节,在本公开的技术构思范围内,可以对本公开的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本公开的保护范围。

[0039]

另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本公开对各种可能的组合方式不再另行说明。

[0040]

此外,本公开的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本公开的思想,其同样应当视为本公开所公开的内容。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1