一种运算放大器输入电流的抵消电路的制作方法

1.本发明属于电力电子技术领域,具体涉及一种运算放大器输入电流的抵消电路。

背景技术:

2.运算放大器广泛应用于各种电子线路或集成电路中,在不同电子产品中运算放大器作为基础核心器件起着非常重要的作用。运算放大器被应用在各种各样的电路中,而不同的应用场景均会将运算放大器的常用参数“理想化”,例如将其输入电阻理想化为无穷大,将输出电阻理想化为非常小,而将输入失调电压理想化为零。

3.然而,这些理想化的参数在实践中却很难实现,理由在于:运算放大器的输入级通常设有三极管(bipolar)型差分输入对或者mosfet型差分输入对。其中,三极管差分输入对的优势在于噪声低且失调电压小,通常会小于1mv,而mosfet型差分输入对的失调电压在不加任何矫正电路的情况下通常在10mv以上。基于上述优势,在很多bcd(bipolar-cmos-dmos)工艺的集成电路中,运算放大器的差分输入对都采用三极管。

4.然而,三极管作为差分输入对仍然存在以下缺陷:三极管本身的输入存在基极电流,虽然三极管的β值非常大,这样可以将基极电流降低到na级。但是相较于mosfet管pa级的输入电流,三极管作为差分输入时的输入阻抗很难实现接近于“无穷大”,这样就限制了三极管作为运算放大器的输入级在实践中的应用。

技术实现要素:

5.本发明的目的是一种运算放大器输入电流的抵消电路,用于解决现有技术中的运算放大器的输入级的应用效果较差的技术问题。

6.为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:本发明提供一种运算放大器输入电流的抵消电路,包括:差分输入级,输入电流抵消电路和输出级;所述差分输入级的第一端和所述输入电流抵消电路的第一端连接后接入正负输入端,所述差分输入级的第二端和所述输入电流抵消电路的第二端连接后接入电源,所述差分输入级的第三端和所述输入电流抵消电路的第三端连接后接入偏置电压,所述差分输入级的第四端和所述输入电流抵消电路的第四端连接后接地;所述差分输入级的第五端与所述输出级的第一端连接,所述输出级的第二端连接到电压输出端。

7.在一种可能的设计中,所述差分输入级包括第一npn型三极管q1、第二npn型三极管q2、第一电阻r1、第二电阻r2、第三npn型三极管q3以及第三电阻r3;所述第一npn型三极管q1的基极接入正向输入端vp,所述第一npn型三极管q1的集电极与所述第二电阻r2的第一端连接,所述第一npn型三极管q1的发射极与所述第三npn型三极管q3的集电极连接,所述第二电阻r2的第二端接入电源vcc;所述第二npn型三极管q2的基极接入负向输入端vn,所述第二npn型三极管q2的集

电极与所述第一电阻r1的第一端连接,所述第二npn型三极管q2的发射极与所述第三npn型三极管q3的集电极连接,所述第一电阻r1的第二端接入电源vcc;所述第三npn型三极管q3的基极接入偏置电压vbias,所述第三npn型三极管q3的发射极与所述第三电阻r3的第一端连接,所述第三电阻r3的第二端接地。

8.在一种可能的设计中,所述输入电流抵消电路包括第一pnp三极管q6、第二pnp三极管q7、第三pnp三极管q8、第四pnp三极管q9、第四npn型三极管q4、第五npn型三极管q5和第四电阻r4;所述第一pnp三极管q6的发射极和所述第二pnp三极管q7的发射极均接入电源,所述第一pnp三极管q6的基极和所述第二pnp三极管q7的基极连接后分别与所述第一pnp三极管q6的集电极和所述第五npn型三极管q5的基极连接,所述第二pnp三极管q7的集电极分别与所述第三pnp三极管q8的发射极和所述第四pnp三极管q9的发射极连接;所述第三pnp三极管q8的基极和所述第四pnp三极管q9的基极连接后与所述第五npn型三极管q5的发射极连接,所述第三pnp三极管q8的集电极接入负向输入端vn,所述第四pnp三极管q9的集电极接入正向输入端vp;所述第五npn型三极管q5的基极与所述第一pnp三极管q6的集电极连接,所述第五npn型三极管q5的集电极连接电源vcc,所述第五npn型三极管q5的发射极分别与所述第三pnp三极管q8的基极、所述第四pnp三极管q9的基极连接以及所述第四npn型三极管q4的集电极连接;所述第四npn型三极管q4的基极接入偏置电压vbias,所述第四npn型三极管q4的发射极与所述第四电阻r4的第一端连接,所述第四电阻r4的第二端接地。

9.在一种可能的设计中,所述输出级的第一端分别与所述第一电阻r1的第一端和所述第二电阻r2的第一端连接。

10.在一种可能的设计中,所述第三npn型三极管q3和所述第四npn型三极管q4为一组1:1镜像的电流镜。

11.在一种可能的设计中,所述第五npn型三极管q5、第一npn型三极管q1和第二npn型三极管q2的发射极面积相等。

12.在一种可能的设计中,所述第一pnp三极管q6所述第二pnp三极管q7为一组1:1镜像的电流镜。

13.在一种可能的设计中,所述第三pnp三极管q8和所述第四pnp三极管q9为一组1:1镜像的电流镜。

14.在一种可能的设计中,所述运算放大器的输入电流计算公式为:其中,表示差分输入级的输入电流,表示所述第二npn型三极管q2的基极电流,表示所述第三pnp三极管q8的集电极电流,表示所有三极管统一的放大倍数。

15.有益效果:本发明通过在运算放大器的输入级设置三极管作为差分对管,并在差分对管的一侧设置了电流抵消电路,用于对差分对管的基极电流进行抵消,从而大大减少了差分输入

级的输入电流,从而在保持三极管差分输入对噪声低且失调电压小的优势的前提下,实现了运算放大器的输入阻抗趋近于无穷大。

附图说明

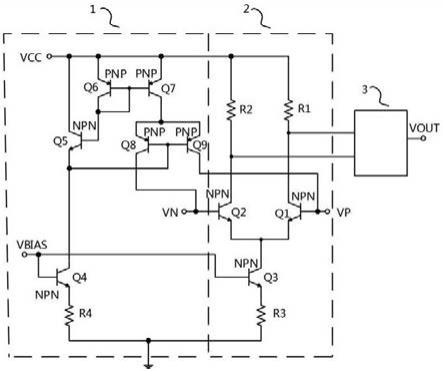

16.图1为本实施例中的运算放大器输入电流的抵消电路的结构示意图;图2为本实例中的运算放大器输入电流的抵消电路的电流流向示意图。

17.其中,1-差分输入级;2-输入电流抵消电路;3-输出级。

具体实施方式

18.为使本说明书实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本说明书实施例中的附图,对本说明书实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本说明书一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本说明书中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

19.实施例为了解决现有技术中存在的三极管作为差分输入时的输入阻抗很难实现接近于“无穷大”,限制了三极管作为运算放大器的输入级在实践中的应用的技术问题,本技术实施例提供了一种运算放大器输入电流的抵消电路,该电路通过在运算放大器的输入级设置三极管作为差分对管,并在差分对管的一侧设置了电流抵消电路,用于对差分对管的基极电流进行抵消,从而大大减少了差分输入级的输入电流,从而在保持三极管差分输入对噪声低且失调电压小的优势的前提下,实现了运算放大器的输入阻抗趋近于无穷大。

20.如图1和图2所示,第一方面,本发明提供一种运算放大器输入电流的抵消电路,包括:差分输入级1,输入电流抵消电路2和输出级3;所述差分输入级1的第一端和所述输入电流抵消电路2的第一端连接后接入正负输入端,所述差分输入级1的第二端和所述输入电流抵消电路2的第二端连接后接入电源,所述差分输入级1的第三端和所述输入电流抵消电路2的第三端连接后接入偏置电压,所述差分输入级1的第四端和所述输入电流抵消电路2的第四端连接后接地;所述差分输入级1的第五端与所述输出级3的第一端连接,所述输出级3的第二端连接到电压输出端。

21.基于上述公开的内容,本实施例通过在运算放大器的输入级设置三极管作为差分对管,并在差分对管的一侧设置了电流抵消电路,用于对差分对管的基极电流进行抵消,从而大大减少了差分输入级1的输入电流,从而在保持三极管差分输入对噪声低且失调电压小的优势的前提下,实现了运算放大器的输入阻抗趋近于无穷大。

22.在一种具体的实施方式中,所述差分输入级1包括第一npn型三极管q1、第二npn型三极管q2、第一电阻r1、第二电阻r2、第三npn型三极管q3以及第三电阻r3;所述第一npn型三极管q1的基极接入正向输入端vp,所述第一npn型三极管q1的集电极与所述第二电阻r2的第一端连接,所述第一npn型三极管q1的发射极与所述第三npn型三极管q3的集电极连接,所述第二电阻r2的第二端接入电源vcc;所述第二npn型三极管q2的基极接入负向输入端vn,所述第二npn型三极管q2的集电极与所述第一电阻r1的第一端连接,所述第二npn型三极管q2的发射极与所述第三npn型

三极管q3的集电极连接,所述第一电阻r1的第二端接入电源vcc;所述第三npn型三极管q3的基极接入偏置电压vbias,所述第三npn型三极管q3的发射极与所述第三电阻r3的第一端连接,所述第三电阻r3的第二端接地。

23.在一种具体的实施方式中,所述输入电流抵消电路2包括第一pnp三极管q6、第二pnp三极管q7、第三pnp三极管q8、第四pnp三极管q9、第四npn型三极管q4、第五npn型三极管q5和第四电阻r4;所述第一pnp三极管q6的发射极和所述第二pnp三极管q7的发射极均接入电源,所述第一pnp三极管q6的基极和所述第二pnp三极管q7的基极连接后分别与所述第一pnp三极管q6的集电极和所述第五npn型三极管q5的基极连接,所述第二pnp三极管q7的集电极分别与所述第三pnp三极管q8的发射极和所述第四pnp三极管q9的发射极连接;所述第三pnp三极管q8的基极和所述第四pnp三极管q9的基极连接后与所述第五npn型三极管q5的发射极连接,所述第三pnp三极管q8的集电极接入负向输入端vn,所述第四pnp三极管q9的集电极接入正向输入端vp;所述第五npn型三极管q5的基极与所述第一pnp三极管q6的集电极连接,所述第五npn型三极管q5的集电极连接电源vcc,所述第五npn型三极管q5的发射极分别与所述第三pnp三极管q8的基极、所述第四pnp三极管q9的基极连接以及所述第四npn型三极管q4的集电极连接;所述第四npn型三极管q4的基极接入偏置电压vbias,所述第四npn型三极管q4的发射极与所述第四电阻r4的第一端连接,所述第四电阻r4的第二端接地。

24.在一种具体的实施方式中,所述输出级3的第一端分别与所述第一电阻r1的第一端和所述第二电阻r2的第一端连接。

25.在一种具体的实施方式中,所述第三npn型三极管q3和所述第四npn型三极管q4为一组1:1镜像的电流镜。

26.在一种具体的实施方式中,所述第五npn型三极管q5、第一npn型三极管q1和第二npn型三极管q2的发射极面积相等。

27.在一种具体的实施方式中,所述第一pnp三极管q6所述第二pnp三极管q7为一组1:1镜像的电流镜。

28.在一种具体的实施方式中,所述第三pnp三极管q8和所述第四pnp三极管q9为一组1:1镜像的电流镜。

29.在一种具体的实施方式中,所述运算放大器的输入电流计算公式为:(1)其中,表示差分输入级的输入电流,表示所述第二npn型三极管q2的基极电流表示所述第三pnp三极管q8的集电极电流,表示所有三极管统一的放大倍数。

30.其中,需要说明的是,基于上述公开的内容,上述公式(1)的推导过程具体如下:所述差分输入级1包括两个差分输入,即所述第一npn型三极管q1和第二npn型三极管q2,则所述差分输入级1的输入电流即为所述第一npn型三极管q1和第二npn型三极

管q2的基极电流,分别以和表示。则两个负载电阻,即第一电阻r1和第二电阻r2流过的电流分别以和表示。由三极管基极电流和集电极电流的关系可知。

31.那么,当正向输入端vp=反向输入端vn时,流经所述第三npn型三极管q3的放大器尾电流;将所述第三npn型三极管q3和所述第四npn型三极管q4设置为m值和发射极面积相等,所述第三电阻r3和所述第四电阻r4的尺寸完全相同,则所述第三npn型三极管q3和所述第四npn型三极管q4为一组1:1镜像的电流镜。因此流经所述第四npn型三极管q4集电极的电流:。

32.将所述第五npn型三极管q5、所述第一npn型三极管q1和第二npn型三极管q2设置为m值和发射极面积相等,因此流经所述第五npn型三极管q5的基极电流与所述第五npn型三极管q5的发射极电流的关系为:。由图2可知,其中,表示第三pnp三极管q8的基极电流,表示所述第三pnp三极管q8的集电极电流。

33.由于所述第一pnp三极管q6所述第二pnp三极管q7为电流镜像关系,因此所述第一pnp三极管q6所述第二pnp三极管q7的集电极电流相等,即因此有由于所述第三pnp三极管q8和所述第四pnp三极管q9是电流镜像关系,因此第三pnp三极管q8和所述第四pnp三极管q9的集电极电流相等,即,而;其中,表示第四pnp三极管q9的发射极电流。

34.根据公式(2)~(7),可以计算得到:;因此,运算放大器的输入电流的计算公式为:;其中,表示差分输入级的输入电流,表示所述第二npn型三极管q2的基极电流,表示所述第三pnp三极管q8的集电极电流,表示所有三极管统一的放大倍数。

35.作为本实施例的一个实际应用,例如,当运算放大器的三极管的放大倍数取值为

100时,假设运算放大器输入级的尾电流,即所述第三npn型三极管q3的放大器尾电流ic3=2ua,在没有加入输入电流抵消电路2时,输入电流为:ip=in= 9.9na;当加入输入电流抵消电路2时,通过前式(1)计算得出,输入电流为:ip=in= =-100pa;通过此例可以看出,加入输入电流抵消电路2后,输入端电流下降2个数量级,有效的增加了运放的输入阻抗。

36.基于上述公开的内容,本实施例中镜像放大器的第三npn型三极管q3的尾电流,流经第四npn型三极管q4的发射极电流与第五npn型三极管q5的集电极电流相同,流经第一pnp型三极管q6,第二pnp型三极管q7的集电极电流等于第五npn型三极管q5的基极电流,第二pnp型三极管q7的集电极电流经过第三pnp型三极管q8,第四pnp型三极管q9分别补偿到第二npn型三极管q2和第一npn型三极管q1的基极从而抵消了运放正负输入端vp,vn的输入电流。本实施例通过上述电路结构的设置,有效的补偿了npn型三极管基极电流,即抵消运放输入vp,vn的电流,从而使运放的输入电流极低,从而实现了npn型输入运放的高输入阻抗特性。

37.最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1