一种散热装置、连接结构及电子设备的制作方法

本申请实施例涉及散热结构,尤其涉及一种散热装置、连接结构及电子设备。

背景技术:

1、随着电子设备的发展,设备内的发热器件(如芯片)的功耗越来越大。对于一个设备或组件(如单板)上有多个发热器件的情况,为了实现不同发热器件的均温散热,参阅图1,相关技术可采用热管3或蒸汽腔(vapor chambers,vc)均温板将同一个单板1上的两个芯片2对应的散热器4连接起来。由于热管3是刚性的,将热管3焊接在两个散热器4上就不能移动,该方式只能用在同一个单板1的场合。参阅图2,相关技术还可以采用泵体+管路+换热器(heat exchanger,hex)的液冷方式,泵体5驱动制冷介质在管路6中流动,经过各个单板支路7的制冷介质吸收发热器件的热量,制冷介质在换热器8汇聚和换热,换热后的制冷介质再送到各个单板支路7上。该方式需要在机房内布置泵体5、管路6和换热器8(如液冷塔)等,占用较多室内空间。

技术实现思路

1、本申请实施例提供一种散热装置、连接结构及电子设备,解决了相关技术中难以在空间较小的情况下,实现不同组件上的发热器件均温散热的问题。

2、本申请实施例采用如下技术方案:

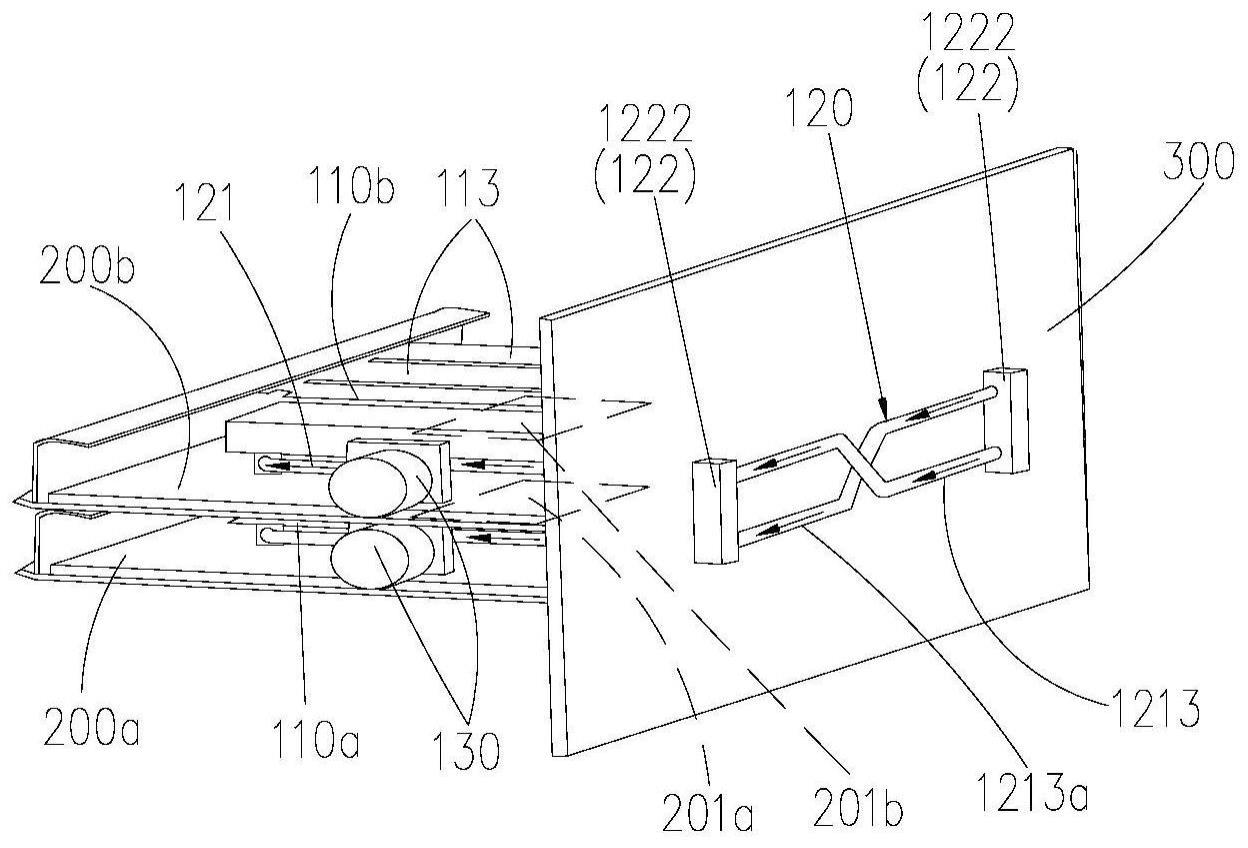

3、第一方面,本申请实施例提供一种散热装置,包括:第一散热器、第二散热器和管道;第一散热器具有第一内腔,第二散热器具有第二内腔,第一散热器与位于第一组件上的第一发热器件热接触,第二散热器与位于第二组件上的第二发热器件热接触;第一散热器与第二散热器通过管道相连通,第一内腔、第二内腔和管道内填充有制冷介质。

4、比如,第一组件和第二组件可以是单板或其它结构,第一发热器件、第二发热器件可以是设于单板上的芯片或其它器件。

5、本申请实施例的散热装置,第一散热器和第一组件上的第一发热器件热接触,第二散热器和第二组件上的第二发热器件热接触,第一散热器和第二散热器通过管道连通,第一散热器、第二散热器和管道内填充有制冷介质。第一发热器件和第二发热器件任意一个产生的热量可经过对应的散热器传递至该散热器内的制冷介质,并通过该散热器的表面向外散热。在不同组件上的发热器件有一定温差时,高温发热器件对应的散热器通过制冷介质向低温或未工作发热器件对应的散热器传热,实现不同组件上的第一发热器件和第二发热器件均温散热效果,提升散热能力。该散热装置低成本、易实现、易部署,无需在机房内布置大型的泵体、管路和换热器等,不用额外室内空间。

6、在一种可选实现方式中,第一组件为第一单板,和/或,第二组件为第二单板。

7、将本申请实施例的散热装置应用在多个单板上,对不同单板上的发热器件均温散热。

8、在一种可选实现方式中,管道为热管。

9、热管的两端分别连接第一散热器和第二散热器。第一发热器件和第二发热器件任意一个工作产生热量,使热管的一端受热。热量由热管一端传至另外一端。共享散热器资源,提升散热能力。

10、在一种可选实现方式中,第一散热器、管道和第二散热器连通形成循环回路,管道上连接有泵体,泵体用于驱动制冷介质在循环回路内流动。

11、采用具有泵体的液路方式,对第一发热器件、第二发热器件进行液冷,并通过第一散热器和第二散热器向外散热。共享散热器资源,提升散热能力。

12、在一种可选实现方式中,第一散热器、管道和第二散热器连通形成循环回路,管道包括第一子管道;第一散热器具有第一进液口和第一出液口,第二散热器具有第二进液口和第二出液口,其中第一出液口和第二进液口通过第一子管道连通。

13、该方案可实现第一散热器和第二散热器的连通。

14、在一种可选实现方式中,第一子管道包括连接于第二进液口的第一进液管、连接于第一出液口的第一出液管,以及连接第一进液管和第一出液管的第一连接管。第一出液管和第一连接管之间通过可插拔接头连接。

15、在将第一组件组装至预定位置以后,采用可插拔接头将第一连接管的一端连接第一出液管,提升装配效率,便于拆卸维护。

16、在一种可选实现方式中,可插拔接头和第一连接管均设置在设备的前面板或背面板。

17、将可插拔接头和第一连接管布置在同一侧部件上,这样便于第一连接管和可插拔接头的装配。

18、在一种可选实现方式中,还包括第二连接管,第一连接管和第二连接管交叉设置。

19、将多个连接管交叉设置,使得多个连接管可以布置在同一侧,这样能充分利用有限空间。

20、在一种可选实现方式中,第一散热器、管道和第二散热器连通形成循环回路,管道上设置有控制阀,通过控制阀可控制管道的通断切换。

21、不同单板上的发热器件产生的热量接近或相等,关闭泵体和控制阀,循环回路内的制冷介质不流动,发热器件产生的热量通过对应的散热器传导至该散热器内的制冷介质,并通过该散热器向外部散热。

22、在一种可选实现方式中,第一散热器、管道和第二散热器连通形成循环回路,管道上设置有单向阀。

23、设置单向阀,使得循环回路中的制冷介质只能沿同一方向流动,而不能反向流动,防止制冷介质回流至散热器内。

24、在一种可选实现方式中,第一散热器背对第一发热器件一侧且具有多个间隔分布的散热片。第一发热器件工作产生的热量经过第一散热器传导至散热片,再由散热片传送至周围环境,有效提升散热能力。

25、第二方面,本申请实施例提供一种连接结构,包括上述的散热装置以及第一发热器件和第二发热器件,第一发热器件和第一散热器热接触,第二发热器件和第二散热器热接触。

26、本申请实施例的连接结构,在不同组件上的发热器件有一定温差时,高温发热器件对应的散热器通过制冷介质向低温发热器件对应的散热器传热,实现不同组件上的发热器件均温散热效果,提升散热能力。无需在机房内布置大型的泵体、管路和换热器等,不用额外室内空间。

27、在一种可选实现方式中,第一组件为第一单板,第二组件为第二单板,第一单板与第二单板层叠设置。

28、这种方式结构紧凑,占用空间较小。采用本申请实施例的散热装置,形成跨板的热均衡系统,实现不同单板的发热器件的均温散热效果。

29、在一种可选实现方式中,第一组件位于第一电子设备上,第二组件位于第二电子设备上。

30、不同电子设备上的组件的发热器件共用本申请实施例的散热装置,形成跨板的热均衡系统,实现不同电子设备的发热器件的均温散热效果。

31、第三方面,本申请实施例提供一种电子设备,包括上述的散热装置,或上述的连接结构。

32、由于采用上述散热装置或连接结构,不同组件上的发热器件共享散热器,提升整体散热能力。

技术特征:

1.一种散热装置,其特征在于,包括:第一散热器、第二散热器和管道;

2.根据权利要求1所述的散热装置,其特征在于,所述第一散热器、所述管道和所述第二散热器连通形成循环回路,所述管道上连接有泵体,所述泵体用于驱动所述制冷介质在所述循环回路内流动;

3.根据权利要求2所述的散热装置,其特征在于,所述第一散热器、所述管道和所述第二散热器连通形成循环回路,所述管道包括第一子管道;

4.根据权利要求3所述的散热装置,其特征在于,所述第一子管道包括连接于所述第二进液口的第一进液管、连接于所述第一出液口的第一出液管,以及连接所述第一进液管和所述第一出液管的第一连接管,所述第一出液管和所述第一连接管之间通过可插拔接头连接。

5.根据权利要求4所述的散热装置,其特征在于,所述可插拔接头和所述第一连接管均设置在设备的前面板或背面板。

6.根据权利要求4或5所述的散热装置,其特征在于,还包括第二连接管,所述第一连接管与所述第二连接管交叉设置。

7.根据权利要求2至6任一项所述的散热装置,其特征在于,所述第一散热器、所述管道和所述第二散热器连通形成循环回路,所述管道上设置有控制阀和/或单向阀。

8.根据权利要求1至7任一项所述的散热装置,其特征在于,所述第一散热器背对所述第一发热器件一侧且具有多个间隔分布的散热片。

9.根据权利要求1至8任一项所述的散热装置,其特征在于,所述第一组件为第一单板,和/或,所述第二组件为第二单板。

10.一种连接结构,其特征在于,包括如权利要求1至9任一项所述的散热装置以及第一发热器件和第二发热器件,所述第一发热器件和所述第一散热器热接触,所述第二发热器件和所述第二散热器热接触。

11.根据权利要求10所述的连接结构,其特征在于,所述第一组件为第一单板,所述第二组件为第二单板,所述第一单板与所述第二单板层叠设置。

12.根据权利要求10所述的连接结构,其特征在于,所述第一组件位于第一电子设备上,所述第二组件位于第二电子设备上。

13.一种电子设备,其特征在于,包括如权利要求1至9任一项所述的散热装置,或如权利要求10至12任一项所述的连接结构。

技术总结

本申请实施例涉及一种散热装置、连接结构及电子设备。第一散热器和第一组件上的第一发热器件热接触,第二散热器和第二组件上的第二发热器件热接触,第一散热器和第二散热器通过管道连通,且三者内填充有制冷介质。第一发热器件和第二发热器件任意一个产生的热量可经过对应的散热器传递至该散热器内的制冷介质,并通过该散热器的表面向外散热。在不同组件上的发热器件有一定温差时,高温发热器件对应的散热器通过制冷介质向低温或未工作发热器件对应的散热器传热,实现不同组件上的第一发热器件和第二发热器件均温散热效果,提升散热能力。该散热装置低成本、易实现、易部署,无需在机房内布置大型的泵体、管路和换热器等,不用额外室内空间。

技术研发人员:何智,李春荣,袁保军,张昭

受保护的技术使用者:华为技术有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!