水冷控制器散热组件及车辆的制作方法

1.本公开涉及车辆技术领域,尤其涉及一种水冷控制器散热组件及车辆。

背景技术:

2.近些年来汽车工业在智能化、网联化方面的快速发展进一步推动着整车电子电器架构的快速演变。域控制器以及中央计算单元逐渐成为业界公认的下一代整车电子电器架构。涉及到对应的控制器设计上,随着整车域控制器和中央计算单元算力要求不断提升,对应的主控芯片及计算芯片功率逐渐增大,功率的增大势必造成发热功耗成倍的增加,在控制器结构散热设计上传统靠金属外壳传导进行空气被动散热的方式已经无法满足大功率的域控制器的散热需求,越来越多的域控制器为了保证功率芯片的正常工作温度,选择采用水冷系统对域控制器进行主动散热。对于电动汽车来说通常将域控制器的功率芯片接到动力电池水冷回路上。

3.但是,上述利用动力电池水冷回路的散热方式,在冬季车辆启动的过程中冷却回路中冷却液的比热容比环境空气大,升温较慢,造成热空气会碰到冷板,极易在冷却板上产生凝露,凝露滴落在电路板上导致电路板故障。

技术实现要素:

4.为了解决上述技术问题,本公开提供了一种水冷控制器散热组件及车辆。

5.本公开提供了一种水冷控制器散热组件,包括:液冷板,所述液冷板用于与域控制器电路板连接的一侧设置有超疏水层,所述超疏水层上设置有超疏水结构,所述超疏水结构用于防止所述超疏水层表面形成凝露。

6.可选地,所述超疏水结构包括多个凸起结构。

7.可选地,所述凸起结构的凸起尺寸范围为1um-10um,用以使水分子与所述凸起结构的接触角大于150度。

8.可选地,所述超疏水层背离所述液冷板的一侧设置有吸水层。

9.可选地,所述超疏水层包括用于粘接所述吸水层的粘接平面。

10.可选地,所述吸水层上设置有第一开孔,用于供所述域控制器电路板的功率芯片与所述液冷板或所述超疏水层接触连接。

11.可选地,所述超疏水层上设置有第二开孔,所述第二开孔与所述第一开孔连通,用于供所述域控制器电路板的功率芯片与所述液冷板接触连接。

12.可选地,还包括导热垫片,所述导热垫片位于所述第一开孔和所述第二开孔形成的容纳孔内,用于抵接于所述域控制器电路板的功率芯片与所述液冷板之间。

13.可选地,所述液冷板和所述超疏水层为一体式结构。

14.本公开还提供了一种车辆,包括上述水冷控制器散热组件。

15.本公开提供的技术方案具有如下优点:

16.本公开提供的水冷控制器散热组件中,液冷板的一侧与域控制器电路板连接以对

域控制器电路板起到冷却作用。液冷板与域控制器电路板连接的一侧设置超疏水层,即,超疏水层与域控制器电路板相对设置,利用超疏水层上的超疏水结构,可有效防止超疏水层表面形成凝露,从而有效避免凝露滴落在电路板上导致电路板故障,对域控制器电路板起到了保护作用,提高了域控制器电路板的寿命。

附图说明

17.此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。

18.为了更清楚地说明本公开实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

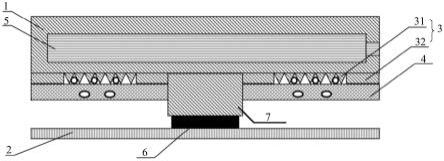

19.图1为本公开实施例提供的一种水冷控制器散热组件的结构示意图;

20.图2为本公开实施例提供的超疏水结构与水分子的接触状态示意图。

21.附图标记:

22.1、液冷板;2、域控制器电路板;3、超疏水层;31、超疏水结构;32、粘接平面;4、吸水层;5、冷却液;6、功率芯片;7、导热垫片。

具体实施方式

23.为了能够更清楚地理解本公开的上述目的、特征和优点,下面将对本公开的方案进行进一步描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

24.在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本公开,但本公开还可以采用其他不同于在此描述的方式来实施;显然,说明书中的实施例只是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。

25.本公开实施例中公开了一种水冷控制器散热组件及车辆,能够有效解决上述技术问题。

26.如图1所示,本公开实施例提供了一种水冷控制器散热组件,包括:液冷板1,液冷板1用于与域控制器电路板2连接的一侧设置有超疏水层3,超疏水层3上设置有超疏水结构31,超疏水结构31用于防止超疏水层3表面形成凝露。

27.本公开实施例提供的水冷控制器散热组件中,液冷板1内设置有空腔,空腔内填充有冷却液5,液冷板1的一侧与域控制器电路板2连接,域控制器电路板2产生的热量传递至液冷板1中,通过冷却液5将液冷板1吸收的热量吸收并带走,以对域控制器电路板2起到冷却作用。液冷板1与域控制器电路板2连接的一侧设置超疏水层3,即,超疏水层3与域控制器电路板2相对设置,利用超疏水层3上的超疏水结构31,可有效防止超疏水层3表面形成凝露,从而有效避免凝露滴落在电路板上导致电路板故障,对域控制器电路板2起到了保护作用,提高了域控制器电路板2的寿命。

28.上述超疏水层为超疏水材料制成,超疏水材料的表面结构很粗糙从而形成自清洁表面,使水分难以在其表面附着。

29.如图2所示,在一些实施例中,超疏水结构31可以包括多个凸起结构,该凸起结构

可圆弧形凸起,也可以为锯齿形结构。

30.并且,凸起结构的凸起尺寸范围为1um-10um。即,每个凸起结构相对于超疏水层表面的垂直高度范围为1um-10um。

31.具体地,多个凸起结构可以阵列排布,以形成超疏水表面。

32.上述超疏水层3上设置的凸起结构的凸起尺寸范围为1um-10um,以使水分子与超疏水结构31的接触角θ大于150度,使得微小的水分子在超疏水结构31的表面形成大的水珠之前可从超疏水结构31表面脱落飘散在空气中,从而可以有效的延长水汽凝结成露珠的时间,同时可以避免产生大液滴,从而有效避免凝露滴落在电路板上导致电路板故障,对域控制器电路板2起到了保护作用,提高了域控制器电路板2的寿命。

33.在一些实施例中,超疏水层3背离液冷板1的一侧设置有吸水层4。

34.也就是说,超疏水层3朝向域控制器电路板2的一侧设置有吸水层4。通过在超疏水层3的表面设置吸水层4,可进一步避免液滴滴落于域控制器电路板2上。在车辆处于极端恶劣的工况条件下,通过设置吸水层4,可有效吸收超疏水层3表面的微小液滴,对域控制器电路板2起到了进一步的保护作用,有效提高了域控制器电路板2的寿命。

35.并且,在极端恶劣工况下产生的小液滴可被吸收到吸水层4中,在控制器稳定工作后,液冷板1内的水温升高可将吸水层4中的水分子重新蒸发到空气中,实现了吸水层4的重复高效循环使用。

36.具体地,上述吸水层4的材质为泡棉或棉毡。通过将吸水层4的材质选用泡棉或棉毡,成本较低,吸水效果良好,并且,可在吸水后通过蒸发将吸收的水分蒸发到空气中,实现吸水层4的循环利用。

37.具体地,吸水层4的材质为开孔泡棉。通过选用开孔泡棉可有效保证吸水层4的吸水效果。

38.在一些实施例中,超疏水层3包括用于粘接吸水层4的粘接平面32。

39.上述超疏水层3中的超疏水结构31表面为了避免凝结液滴平整度较差,不利于与吸水层4粘接。故,在超疏水层3表面设置有平面,吸水层4与平面部分粘接,以实现吸水层4与超疏水层3的连接。

40.在一些实施例中,吸水层4上设置有第一开孔,用于供域控制器电路板2的功率芯片6与超疏水层3接触连接。

41.上述域控制器电路板2与与超疏水层接触连接,热量经超疏水层传递至液冷板1中,实现通过热传导对域控制器电路板2进行散热,保证域控制器电路板2运行的稳定性。

42.具体地,在域控制器电路板2的功率芯片6的与液冷板1之间设置导热垫片7,导热垫片7的一侧与功率芯片6抵接,另一侧位于第一开孔内与超疏水层3抵接,通过超疏水层传递至液冷板1中,实现通过热传导对域控制器电路板2进行散热。

43.在一些实施例中,还可以在超疏水层上设置有第二开孔,第二开孔与第一开孔连通,用于供域控制器电路板的功率芯片与所述液冷板接触连接,即可将域控制器电路板的功率芯片产生的热量直接传递至液冷板中,实现对域控制器电路板2的散热。

44.也就是说,导热垫片7的一侧与功率芯片6抵接,另一侧位于第一开孔和第二开孔形成的容纳孔内与液冷板1抵接,以将功率芯片6产生的热量传导至液冷板1中,实现对功率芯片6的散热。

45.在一些实施例中,液冷板1和超疏水层3为一体式结构。

46.也就是说,在液冷板1的一侧表面设置超疏水层3,直接对该表面进行表面处理,形成超疏水结构31。并且,为了吸水层4与液冷板1之间的粘接,在对该表面进行表面处理时,保留部分表面不进行表面处理,以保留平面,便于吸水层4与液冷板1粘接。

47.具体地,在对液冷板1的一侧表面进行表面处理时,先将液冷板1表面进行区域划分,分为平面区和超疏水结构31区,然后对超疏水结构31区进行表面处理,从而形成超疏水结构31层。

48.当然超疏水层3也可以为单独结构,通过导热胶与液冷板1侧面粘接,实现与液冷板1的连接。

49.本公开还提供了一种车辆,包括上述水冷控制器散热组件。

50.本公开提供的车辆中,采用上述水冷控制器散热组件,液冷板1的一侧与域控制器电路板2连接以对域控制器电路板2起到冷却作用。液冷板1与域控制器电路板2连接的一侧设置超疏水层3,即,超疏水层3与域控制器电路板2相对设置,利用超疏水层3上的超疏水结构31,可有效防止超疏水层3表面形成凝露,从而有效避免凝露滴落在电路板上导致电路板故障,对域控制器电路板2起到了保护作用,提高了域控制器电路板2的寿命,从而提高了车辆使用的可靠性和安全性。

51.需要说明的是,在本文中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个

……”

限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

52.以上所述仅是本公开的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本公开。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本公开的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本公开将不会被限制于本文所述的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1