车窗玻璃及车辆的制作方法

1.本技术涉及车辆领域,尤其涉及一种车窗玻璃及车辆。

背景技术:

2.汽车的智能化和网联化是未来发展的重要方向,作为自动驾驶领域光学传感器要求前挡夹层玻璃对光学传感器所发出的光学信号具有较高的透过率,以此来保证光学信号的高质量传输。目前,汽车玻璃对光学传感器所发出的光学信号的透过率较低,无法满足实际的应用。

技术实现要素:

3.本技术的实施例提供一种车窗玻璃及车辆,能够提升车窗玻璃对光学信号的透过率,从而使传感器的光学信号可以有效传输。

4.第一方面,本技术提供一种车窗玻璃,所述车窗玻璃包括:

5.玻璃本体,所述玻璃本体具有用于供光学传感器信号传输的信号透过部,所述信号透过部具有相对的内表面和外表面;及

6.增透膜,所述增透膜设于所述内表面,在所述玻璃本体的厚度方向上,所述增透膜在所述信号透过部的投影覆盖所述信号透过部,所述信号透过部在60

°‑

70

°

入射角下对波长为 905nm的光线的透过率大于75%。

7.可以理解的是,目前在技术生产的车窗玻璃对自然光下的近红外波段的传感器的光学信号的透过率较低,并且,在特定的装车角度下的自然光透过率会更低,无法满足实际使用,所以如何提高车窗玻璃的透过率以提升用户对车辆的使用体验是亟待解决的问题。激光 lidar的信号波段一般在800nm—1600nm之间,目前使用较多的传感器通常使用自然光下的905nm和1550nm两种光源作为光学信号进行发射或者接收,本技术通过提高车窗玻璃对波长为905nm的光学信号的透过率,可以使光学传感器组件的光学信号高质量传输,从而提升光学传感器组件的工作可靠性和稳定性,使车辆可以为用户提供更好的使用体验。

8.一种可能的实施方法中,所述增透膜的厚度在2000nm-3100nm之间。

9.一种可能的实施方法中,所述增透膜包括多个层叠设置的叠层结构,每一所述叠层结构包括沿远离所述玻璃本体的方向依次设置的高折射率层和低折射率层,所述高折射率层的折射率在2.0-2.6之间,所述低折射率层的折射率在1.4-2.0之间。

10.一种可能的实施方法中,相邻的所述高折射率层的折射率与所述低折射率层的折射率的差值大于0.3。

11.一种可能的实施方法中,在所述增透膜中,所有所述高折射率层的总厚度在 1000nm-1400nm之间,所有所述低折射率层的总厚度在1150nm-1600nm之间,且所有所述高折射率层的总厚度与所有所述低折射率层的总厚度的比值在0.75-0.95之间。

12.一种可能的实施方法中,所述增透膜包括至少五个叠层结构时,靠近所述内表面的五个所述叠层结构的总厚度为第一总厚度,所述第一总厚度在500nm-800nm之间。

13.一种可能的实施方法中,靠近所述内表面的五个叠层结构中所有所述高折射率层的总厚度为第一子厚度,靠近所述内表面的五个叠层结构中所有所述低折射率层的总厚度为第二子厚度,所述第一子厚度和所述第二子厚度的比值在1.2-1.5之间。

14.一种可能的实施方法中,所述增透膜包括至少十个叠层结构时,沿远离所述内表面的方向的第六个所述叠层结构至第十个所述叠层结构的总厚度为第二总厚度,所述第二总厚度在 900nm-1200nm之间。

15.一种可能的实施方法中,沿远离所述内表面的方向的第六个所述叠层结构至第十个所述叠层结构中,所有所述高折射率层的总厚度为第三子厚度,所有所述低折射率层的总厚度为第四子厚度,所述第三子厚度和所述第四子厚度的比值在0.88-0.98之间。

16.一种可能的实施方法中,所述增透膜包括至少十五个叠层结构时,沿远离所述内表面的方向的第十一个所述叠层结构至第十五个所述叠层结构的总厚度为第三总厚度,所述第三总厚度在500nm-800nm之间。

17.一种可能的实施方法中,沿远离所述内表面的方向的第十一个所述叠层结构至第十五个所述叠层结构中,所有所述高折射率层的总厚度为第五子厚度,所有低折射率层的总厚度为第六子厚度,所述第五子厚度和所述第六子厚度的比值在0.3-0.5之间。

18.一种可能的实施方法中,所述第一总厚度、所述第二总厚度和所述第三总厚度的比例在 0.5:1:0.5至0.7:1:0.7之间。

19.一种可能的实施方法中,所述增透膜包括至少十六个叠层结构时,沿远离所述内表面的方向的第十六个所述叠层结构至远离所述内表面的一个所述叠层结构中,所有所述高折射率层的厚度和所有所述低折射率层的厚度的比值在1.2-1.5之间。

20.一种可能的实施方法中,沿远离所述玻璃本体的内表面的方向,最后一个所述叠层结构中,所述高折射率层的厚度大于所述低折射率层的厚度。

21.一种可能的实施方法中,所述玻璃本体包括层叠设置的内层玻璃和外层玻璃,所述外层玻璃和/或所述内层玻璃对波长在800nm-1600nm之间的光线的透过率大于或者等于91%。

22.一种可能的实施方法中,所述信号透过区的外表面的lab值中的a值范围在-9~-0之间、 b值范围在-6~+3之间。

23.第二方面,本技术提供一种车辆,包括光学传感器组件和如上所述的车窗玻璃,所述光学传感器组件的光学信号透过所述车窗玻璃。

附图说明

24.为了更清楚地说明本技术的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以如这些附图获得其他的附图。

25.图1是本技术实施例提供的车辆的结构示意图;

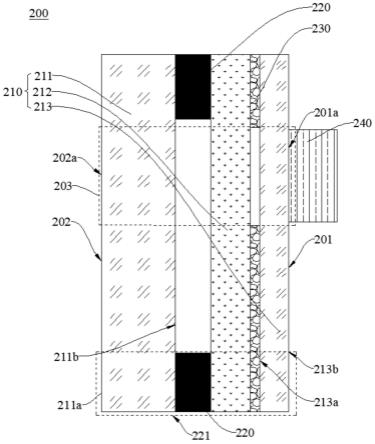

26.图2是本技术实施例提供的一种车窗玻璃的剖面示意图;

27.图3是本技术实施例提供的一种车窗玻璃的结构示意图;

28.图4是本技术实施例提供的另一种车窗玻璃的结构示意图;

29.图5是本技术实施例提供的玻璃本体上设置增透膜的结构示意图。

具体实施方式

30.为了方便理解,首先对本技术的实施例所涉及的术语进行解释。

31.和/或:仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,a和/或b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。

32.多个:是指两个或多于两个。

33.连接:应做广义理解,例如,a与b连接,可以是a与b直接相连,也可以是a与b 通过中间媒介间接相连。

34.下面将结合附图,对本技术的具体实施方式进行清楚地描述。

35.汽车的智能化和网联化是未来发展的重要方向,作为自动驾驶领域光学传感器要求前挡夹层玻璃对光学传感器所发出的光学信号具有较高的透过率,以此来保证光学信号的高质量传输。目前,汽车玻璃对光学传感器所发出的光学信号的透过率较低,无法满足实际的应用。

36.基于此,本技术的实施例提供一种车窗玻璃及车辆,能够提升车窗玻璃对光学信号的透过率,从而使传感器的光学信号可以有效传输。

37.请参阅图1,图1是本技术实施例提供的车辆1000的结构示意图。车辆1000包括光学传感器组件100、车窗玻璃200和车体300,车窗玻璃200连接于车体300,光学传感器组件 100设于车体300内部,光学传感器组件100的光学信号可以透过车窗玻璃200。

38.示例性的,光学传感器组件100可以包括光学传感器和/或测距(lidar)型传感器。其中,测距(lidar)型传感器的信号波段一般在800nm—1600nm之间。测距型传感器可以为碰撞烈度传感器,碰撞烈度传感器用于检测汽车受碰撞程度。或者,测距型传感器可以为碰撞防护传感器,碰撞防护传感器可以用于防止安全气囊产生误胀开。光学传感器组件100还可以为接近速度传感器,接近速度传感器可以在追尾碰撞时辅助车辆1000的驾驶员刹车,并且最佳地收紧安全带和适时激活驾驶员及乘客的安全气囊。本技术不对光学传感器组件100 的类型进行具体的限制。

39.需说明的是,本实施例以车窗玻璃200为车辆1000的前挡风玻璃为例进行说明,但在其他的实施例中,车窗玻璃200还可以为车辆1000的侧窗玻璃、天窗玻璃或者后挡风玻璃等,本技术不对车窗玻璃200的使用情景做具体限定。

40.请参阅图2,图2是本技术实施例提供的车窗玻璃的剖面示意图。车窗玻璃200可以包括玻璃本体210、油墨层220、隔热膜230和增透膜240。

41.需说明的是,图2的目的仅在于示意性的描述玻璃本体210、油墨层220、隔热膜230和增透膜240的连接关系,并非是对各个设备的连接位置、具体构造及数量做具体限定。而本技术实施例示意的结构并不构成对车窗玻璃200的具体限定。在本技术另一些实施例中,车窗玻璃200可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者拆分某些部件,或者不同的部件布置。图示的部件可以以硬件,软件或软件和硬件的组合实现。

42.玻璃本体210包括相对设置的内表面201和外表面202。内表面201为车窗玻璃200安装于车辆1000时,朝向车内的表面。外表面202为车窗玻璃200安装于车辆1000时,朝向车外的表面。玻璃本体210具有用于供光学传感器组件100的光学信号传输的信号透过部203,信号透过部203具有相对的内表面201a和外表面202a,其中,信号透过部203的内表面201a 为玻璃本体210的内表面201的一部分,信号透过部203的外表面202a为玻璃本体210的外表

面202的一部分。信号透过部203的外表面202a的反射颜色可以为中性色。其中,中性色可通过采用cielab(l*a*b*)评价。

43.玻璃本体210包括外层玻璃211、中间层212和内层玻璃213,外层玻璃211、中间层212 及内层玻璃213依次层叠设置。外层玻璃211包括相对设置的第一表面211a和第二表面211b,第一表面211a为远离中间层212的表面,第一表面211a也即为玻璃本体210的外表面202。第二表面211b与中间层212连接。内层玻璃213包括相对设置的第三表面213a和第四表面 213b,第三表面213a与中间层212连接,第三表面213a和第二表面211b相对设置。第四表面213b为内层玻璃213远离中间层212的表面,第四表面213b也即为玻璃本体210的内表面201。

44.示例性的,外层玻璃211的厚度大于或者等于内层玻璃213的厚度,外层玻璃211的厚度与内层玻璃213的厚度的比值范围在1-2.5之间(包括端点值1和2.5)。内层玻璃213可以采用化学钢化工艺处理。外层玻璃211和内层玻璃213皆可以采用对光学传感器组件100 的光学信号的波段无吸收或低吸收的玻璃,比如超白玻璃。超白玻璃对以70

°

入射角入射的波长为905nm的自然光的透过率为70%。本技术实施例提供的外层玻璃211和/或内层玻璃 213对波长在800nm-1600nm的光线的透过率大于或者等于91%。

45.中间层212用于连接外层玻璃211与内层玻璃213,使车窗玻璃200整体呈现夹层结构,以提高车窗玻璃200的安全性,使其满足车辆用窗玻璃的安全标准和法规要求。中间层212 的材质可以包括聚乙烯醇缩丁醛(pvb)、乙烯醋酸乙烯酯(eva)、热塑性聚氨酯弹性体(tpu)、聚烯烃弹性体(poe)、聚氨基甲酸酯(pu)或离子型聚合物膜(sgp)等中的一种或多种。示例性的,中间层212可以为单层结构或多层结构,多层结构可以举例有双层结构、三层结构、四层结构、五层结构等。中间层212还可以具有其他功能,例如设置至少一个着色区用作阴影带从而降低太阳光对人眼的干扰,或者增添红外线吸收剂从而具有防晒或隔热功能,或者增添紫外线吸收剂从而具有隔紫外线功能,又或者多层结构的至少一层的增塑剂含量更高从而具有隔音功能。

46.隔热膜230设于外层玻璃211与中间层212之间,或者;隔热膜230设于图2所示的内层玻璃213与中间层212之间。具体而言,隔热膜230设于外层玻璃211的第二表面211b,或者,隔热膜230设于图2所示的内层玻璃213的第三表面213a。

47.可以理解的是,隔热膜230具有反射热量的作用,能够减少进入车内的热量,降低车内温度,提升车辆1000的隔热性能,从而提升用户的使用体验。而隔热膜230的具体设置位置可根据车窗玻璃200对于隔热的实际需求情况进行调整,本技术的实施例对此不做严格限制。

48.油墨层220设于外层玻璃211与中间层212之间,具体而言,油墨层220设于外层玻璃 211的第二表面211b且环绕第二表面211b的四周设置,从而可以在玻璃本体210的边缘与外层玻璃211、中间层212、隔热膜230和内层玻璃213共同形成油墨区221,使玻璃本体210 的四周边缘不透明,从而对车窗玻璃200与车体300的连接边缘进行遮挡。其中,油墨区221 可以位于车窗玻璃200的四周,油墨区221为油墨层220使车窗玻璃200不透明的区域。

49.可以理解的是,油墨层220可以装饰玻璃本体210边缘,使边缘视觉上整齐。并且油墨层220还可以起到防紫外线的作用,使车窗玻璃200四周的固定组件不易老化。固定组件可以使用贴合的胶类物质等连接于车窗玻璃200朝向车内的表面,油墨层220还可以保护胶

类物质,使胶类物质不易被太阳光影响而失效,从而保护固定组件与车窗玻璃200的连接稳定性。

50.信号透过部203可以设于油墨区221靠近玻璃中部一侧的边缘,例如,请参阅图3,图3 是本技术实施例提供的一种车窗玻璃200的结构示意图,信号透过部203可以由油墨区221 靠近车顶一侧的边缘向玻璃本体210的中部延伸。或者,请参阅图4,图4是本技术实施例提供的另一种车窗玻璃200的结构示意图,信号透过部203可以与油墨区221间隔设置。

51.本技术的实施例中,增透膜240设于信号透过部203的内表面201a,在玻璃本体210的厚度方向上,增透膜240在信号透过部203的投影覆盖信号透过部203。

52.其中,光学传感器组件100的光学信号以70

°

入射角入射信号透过部203的内表面201a (车窗玻璃200未设置增透膜240时),信号透过部203对800nm-1600nm波长范围内的信号的透过率为67%左右。同样条件下,光学信号入射至车窗玻璃200的增透膜240,设有增透膜240的信号透过部203对波长为905nm的光线的透过率大于75%,进一步的,设有增透膜240的信号透过部203对波长为905nm的光线的透过率大于77%,或者,设有增透膜240 的信号透过部203对波长为905nm的光线的透过率大于79%。

53.光学信号以70

°

入射角入射车窗玻璃200的朝向车内的一侧时,增加增透膜240可以使车窗玻璃200的信号透过部203对905nm波长的光学信号的透过率增加8%以上,进一步的,增加增透膜240可以使车窗玻璃200的信号透过部203对905nm波长的光学信号的透过率增加10%以上,或者,增加增透膜240可以使车窗玻璃200的信号透过部203对905nm波长的光学信号的透过率增加12%以上。示例性的,增透膜240可以通过连续式立式镀膜机或卧式镀膜机或转鼓式镀膜机制备得到,或者,增透膜240还可以通过磁控溅射沉积或高温化学气相沉积技术在玻璃本体210的第四表面213b形成(增透膜240形成在信号透过部203的内表面201a)。

54.可以理解的是,目前现有技术生产的车窗玻璃200对自然光下的近红外波段的光学传感器的光学信号的透过率较低,并且,在特定的装车角度下的自然光透过率会更低,无法满足实际使用,所以如何提高车窗玻璃200对自然光的透过率以提升用户对车辆1000的使用体验是亟待解决的问题。目前使用较多的传感器通常使用自然光下的905nm和1550nm两种光源作为光学信号进行发射或者接收,本技术通过提高车窗玻璃200对波长为905nm的光学信号的透过率(其中光学信号为自然光),可以使光学传感器组件100的光学信号高质量传输,从而提升光学传感器组件100的工作可靠性和稳定性,使车辆1000可以为用户提供更好的使用体验。

55.请参阅图5,图5是本技术实施例提供的玻璃本体210上设置增透膜240的结构示意图。增透膜240的厚度可以在2000nm-3100nm之间(包括端点值2000nm和3100nm)。进一步的,增透膜240的厚度可以在2200nm-2900nm之间(包括端点值2200nm和2900nm),或者,增透膜240的厚度可以在2400nm-2800nm之间(包括端点值2400nm和2800nm)。

56.增透膜240可以包括多个层叠设置的叠层结构2401,每一叠层结构2401包括沿远离玻璃本体210的方向依次设置的高折射率层241和低折射率层242。高折射率层241的折射率在2.0-2.6之间(包括端点值2.0和2.6),低折射率层242的折射率在1.4-2.0之间(包括端点值1.4和2.0)。

57.其中,沿远离内表面201a的方向的最后一个叠层结构2401中,高折射率层241的厚

0.63:1:0.65之间(包括端点值0.56:1:0.58和0.63:1:0.65)。

66.沿远离内表面201a的方向的第十一个叠层结构2401至第十五个叠层结构2401中,所有高折射率层241的总厚度为第五子厚度,所有低折射率层242的总厚度为第六子厚度,第五子厚度和第六子厚度的比值在0.3-0.5之间(包括端点值0.3和0.5),进一步的,第五子厚度和第六子厚度的比值在0.35-0.45之间(包括端点值0.35和0.45)。

67.本应用场景中,增透膜240包括十五个以上叠层结构2401时,沿远离内表面201a的方向的第十六个叠层结构2401至远离内表面201a的最后一个叠层结构2401中,所有高折射率层241的厚度和所有低折射率层242的厚度的比值在1.2-1.5之间(包括端点值1.2和1.5),进一步的,所有高折射率层241的厚度和所有低折射率层242的厚度的比值在1.35-1.45之间 (包括端点值1.35和1.45)。

68.示例性的,增透膜240中叠层结构2401的数量可以在11-18之间(包括端点值11和18),进一步的,增透膜240中的叠层结构2401的数量可以为15层、16层或者17层。

69.示例性的,增透膜240包括16个叠层结构2401,每一叠层结构2401包括一个nb2o5层和sio2层,其中nb2o5为高折射率膜层,sio2为低折射率膜层。车窗玻璃200的信号透过部 203对入射角70

°

入射的波长为905nm的光学传感器组件100的光学信号的透过率为79%。从外表面202a一侧测量所述车窗玻璃200的信号透过部203的反射颜色的lab值中的a值范围在-9~-0之间(包括端点值-9和0)、b值范围在-6~+3之间(包括-6和+3),实现从车外一侧观察信号透过部203的颜色为中性色,能够使从车外来看时保持较好的外观。其中,增透膜240的膜层材料及每一膜层的厚度为下表所示。

70.表1.增透膜240的膜层材料及每一膜层的厚度

[0071][0072][0073]

以上对本技术实施例进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本技术的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本技术的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本技术的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本技术的限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1