一种轨道列车和轨道状态监测方法及监测系统承载平台与流程

1.本发明属于轨道交通领域,具体涉及一种轨道列车和轨道状态监测方法及监测系统承载平台。

背景技术:

2.为了保证轨道交通的行车安全,需要加强对轨道列车和轨道状态进行监测。随着社会的发展进步,轨道交通越来越繁忙,轨道列车运行的速度越来越快、车次越来越多、运行间隔越来越短,需要实时对轨道列车运行状态进行监测和消除轨道状态监测对作业窗口时段要求,对轨道列车运行状态和轨道状态进行监测的对象范围也越来越宽。迫切需要一种能够在列车运行时对轨道列车运行的列尾状态和轨道状态进行在线监测的方法和设备。

3.现有的轨道列车和轨道状态检测现状存在下述问题:1)因铁路运输向着高速化和重载化发展,为保证运输安全,列车尾部车辆需安装各种状态采集检测设备、监测设备、控制设备和通信设备,这些设备目前很难找到合适安装空间,尤其是货运列车尾部车辆;同时这些设备需要供电,而货运列车车厢本身是没有电源的,这又需要安装储电和发电设备,又增加设备安装和固定难度。

4.2)列车尤其是货运列车尾部车辆是不带电的,同时列车运行交路长,货运列车中途停时间长,需要长时间稳定供电。若利用车辆运行的产生动能或车辆运行中振动进行发电的设备安装需要改造车体,成本高,车体也存在安全隐患,若利用太阳能、风能发电受环境影响大,不能稳定发电,且安装空间受限;若配置大容量电池,成本高,重量体积都大,电池容量受环境影响较大,续航时间波动大,充电困难,应用不便。

5.3)因车辆没有预留设备安装位置,导致设备安装于车辆存在困难。设备即使能安装于货运列车最后一节车辆上,大部分安置于车钩处,安装位置较低靠近铁轨,存在干扰、振动大等问题。

6.4)目前设备即使安装在列车尾部车辆上,存在安装、固定、移除、搬运困难,有些发电设备需固定到货运车辆上带来列车编组和解编问题,影响列车运输效率。

7.5)大的设备如轨道检测设备等,只能安装于专用的车辆内,不方便安装、调试、更换等。

8.经专利检索,与本发明有一定关系的专利主要有以下专利:1、申请号为“201911358768.5”、申请日为“2019.12.25”、公开号为“cn111045004a”、公开日为“2020.04.21”、名称为“一种铁路道砟厚度无损快速测量系统及测量方法”、申请人为“中国铁路设计集团有限公司”的中国发明专利,该发明公开了一种铁路道砟厚度无损快速测量系统及测量方法,属于无损检测技术领域。该发明设计加工了用于搭载探地雷达、gps定位设备、测距轮的轻便式轨道小车,研发了特征层自动追踪人机交互技术,形成了集探测、定位于一体的铁路道砟厚度快速测量系统,具有轻便、定位准确、分辨率高、测量成果连续等优点,解决了既有铁路道砟厚度难以测量的问题,以无损测量的方法替代了传统人工挖掘道砟测量的方式,同时能够提供线路下方连续的道砟厚度值,便于

精细化设计工作的开展,并且效率非常高,每小时可测量几十公里以上的道砟厚度值。

9.2、申请号为“201811238767.2”、申请日为“2018.10.23”、公开号为“cn109291946a”、公开日为“2019.02.01”、名称为“一种铁路牵引站巡检机器人”、申请人为“深圳市朗驰欣创科技股份有限公司”的中国发明专利,该发明涉及工业机器人技术领域,具体是一种铁路牵引站巡检机器人,包括升降机械臂和第一电机座,所述升降机械臂上沿竖直方向分别安装有齿条和滑轨,所述第一电机座上设有可沿滑轨滑动的滑槽,所述第一电机座上安装有升降步进电机,所述升降步进电机的电机轴上安装有与所述齿条啮合的齿轮;所述第一电机座连接有第二电机座,所述第二电机座上安装有执行步进电机,所述执行步进电机连接有谐波减速器,所述谐波减速器铰接有机械大臂,所述机械大臂铰接有末端执行器。该发明通过在升降机械臂上沿竖直方向分别安装有齿条和滑轨,从而可以带动机械大臂和末端执行器等沿竖直方向上下移动,从而可以使机械大臂下降和上升的区间增大。

10.3、申请号为“201710427686.6”、申请日为“2017.06.08”、公开号为“cn107139958a”、公开日为“2017.09.08”、名称为“一种货运重载铁路探伤车转向架”、申请人为“中车洛阳机车有限公司”的中国发明专利,该发明涉及铁路机车车辆制造技术领域,具体说是一种货运重载铁路探伤车转向架,包括“h”形的支撑构架,所述支撑构架两端下部设置有滚动轮对;所述轮对轴箱的外侧固定设置有弹性固定销,所述弹性固定销之间固定设置有探伤小车悬吊梁,所述探伤小车悬吊梁上固定安装有探伤小车;所述支撑构架的构架横梁两侧还固定设置有基础制动机构;所述支撑构架中部设置有悬挂机构,所述机构横梁中间部开设有牵引孔,所述牵引孔内配合插接中心销。

11.4、申请号为“201611068102.2”、申请日为“2016.11.29”、公开号为“cn106394602a”、公开日为“2017.02.15”、名称为“一种轻型钢轨探伤小车”、申请人为“蓬莱奥斯勃机械有限公司”的中国发明专利,该发明涉及铁路钢轨探伤设备,尤其是铁路钢轨自动探伤小车,包括驱动小车和探伤小车组成,驱动小车有驱动车轮、车体、座椅、脚踏板、电气系统、工作台等部分组成;探伤小车由车轮、探伤车支架、探伤轮总成、弹性伸缩支架、物料平台等组成。其特征在于提供一种重量轻,可折叠,上下道方便,探伤设备可根据铁路繁忙路段的需要随时增加或减少,探伤轮水平和角度可调节,同时探伤轮相对于钢轨的位置不会由于弯道钢轨高度差而变化,探伤精度高的轻型钢轨探伤小车。

12.5、申请号为“201921738442.0”、申请日为“2019.10.17”、公开号为“cn211055139u”、公开日为“2020.07.21”、名称为“一种铁路用快速检测装置”、申请人为“四川新能电力有限公司”的实用新型专利,该实用新型公开了一种铁路用快速检测装置,包括具有轨道故障检测功能的轨道检测车,还包括工具小车,工具小车与轨道检测车后端之间设置有连接机构,且工具小车上设置有工具盛放盒,所述轨道检测车后端安装有遮挡支架,遮挡支架上设置有遮挡布。该实用新型通过设置工具小车,工具小车通过连接机构与轨道检测车实现活动扣接,工具小车上设置有工具盛放盒,可在不增加轨道检测车空间的情况下便能轻松将多个检修工具跟随携带,大大提高了工作人员乘坐的舒适性以及活动空间,同时通过设计遮挡支架和遮挡布,不仅可对工作人员进行遮阳和遮雨,还能对检修工具进行遮阳和遮雨,保护更全面。

13.6、申请号为“201721192955.7”、申请日为“2017.09.18”、公开号为

“

cn207157232u”、公开日为“2018.03.30”、名称为“一种钢轨母材轨底超声波探伤装置”、申请人为“四川曜诚无损检测技术有限公司”的实用新型专利,该实用新型涉及在役钢轨探伤技术领域,公开了一种钢轨母材轨底超声波探伤装置,包括小车和探伤结构,小车底部的前后端设置有轨道轮,轨道轮为小车在钢轨踏面上的支撑滚动轮,还包括夹持机构,夹持机构设置于小车底部横梁上,且可相对所述横梁纵向滑动调节,所述夹持机构包括横向调节螺栓,所述探伤结构通过横向调节螺栓连接于夹持机构下部,所述横向调节螺栓可调节探伤结构横向移动。

14.7、申请号为“cn02229096.6”、申请日为“2002.04.18”、公开号为“cn2554063y”、公开日为“2003.06.04”、名称为“铁路车辆轮轴超声波智能探伤机”、申请人为“武汉育科超声设备有限责任公司”的实用新型专利,该铁路车辆轮轴超声波智能探伤机,具有与微机相连的超声波探伤仪,以及由微机和可编程控制器控制的执行机械。该执行机械包括门框式机架、轮轴缓冲定位机构、轮轴旋转驱动机构、中心自动找正机构、端面探头移动机构、轴身探头移动机构以及轮轴推出驱动机构共七个部分。所设计轮轴缓冲定位机构中的轮轴弹簧定位卡和斜楔缓冲器可使被检测轮轴准确定位并平稳下降在轮缘滚轴上,大幅提高探伤检测的效率和降低探伤设备的故障率。

15.上述专利不能满足在列车运行时,对轨道列车和轨道状态进行监测的要求。

技术实现要素:

16.本发明要解决的技术问题是针对现有技术中存在的缺陷,提供一种轨道列车和轨道状态监测方法及监测系统承载平台。

17.为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案为:一种轨道列车和轨道状态监测方法,在列车正常运行过程中,利用监测系统对轨道列车和轨道状态进行监测。

18.进一步地,将用来监测轨道列车和轨道状态的监测系统集成安装在监测系统承载平台上,将监测系统承载平台与列车编组运行,实时监测轨道列车和轨道状态。

19.进一步地,所述监测系统承载平台设置有发电储电系统及通信网关系统,能够实时传输对轨道列车和轨道状态的监测数据,以及监测系统承载平台的自身状态监测数据,或作为无线通信中继设备转发数据。

20.进一步地,所述监测系统承载平台拖挂在列车车尾,能够与列车快速连接和分离,方便搬入搬出轨道。

21.本发明还涉及实现上述轨道列车和轨道状态监测方法的监测系统承载平台,包括:转向架及车体,其特征在于:所述监测系统承载平台上设置有用来监测轨道列车和轨道状态的监测系统。可通过人力或加装吊钩的小型工程车搬入和搬出轨道,通过列车两端的车钩进行快速连接和分离;在平整路面可通过人力拉动监测系统承载平台在道路上进行运输,也可通过小型自带吊装装置的工程车进行运输。监测系统承载平台1也可由自带的动力装置驱动,自行在轨道上行进和倒退。

22.进一步地,所述监测系统包括:速度传感器、加速度传感器、定位模块、制动检测设备、弓网检测仪、轨道探测仪等。实现但不限于对轨道、轨道相关设备的状态监测;实现但不限于对列车状态的监测,包括但不限于速度、加速度、运行里程、定位、制动设备状态等在轨的试验功能。

23.进一步地,所述监测系统承载平台上设置有发电储电系统。在列车长时间处在停止或低速运行状态时能够稳定地提供电源。

24.进一步地,所述发电储电系统包括:轮毂或轴驱动发电机、风力发电机、太阳能电池、柴油机发电、燃料电池、蓄电池中的一种或多种组合。利用列车运行产生的动能,或监测系统承载平台周边风能及太阳能发电,或提供燃料储藏空间支持柴油机发电、燃料电池发电等。提供一定容量电池作为发电设备不具备工作条件下维持设备正常运行。

25.进一步地,所述监测系统承载平台上设置有通信网关系统,支持无线通信中继设备功能。以便对外交互数据、状态和命令,交互对象不限于地面服务器、机车相关设备。

26.进一步地,所述通信网关系统对外无线通信包括:gsm、gsm

‑

r、lte、wifi的一种或多种,对内通信包括:串口、can、以太网中的一种或多种。

27.本发明的有益效果为:通过将监测系统、发电储电系统及通信网关系统集成安装在由转向架及车体组成的监测系统承载平台的方式,能够将监测系统承载平台与列车快速拖挂或分离,监测系统承载平台能够随同列车运行,在运行中对轨道列车和轨道状态进行实时快速监测,并将监测数据实时传送到地面服务器及机车相关设备,及时发现行车安全隐患,确保行车安全。

附图说明

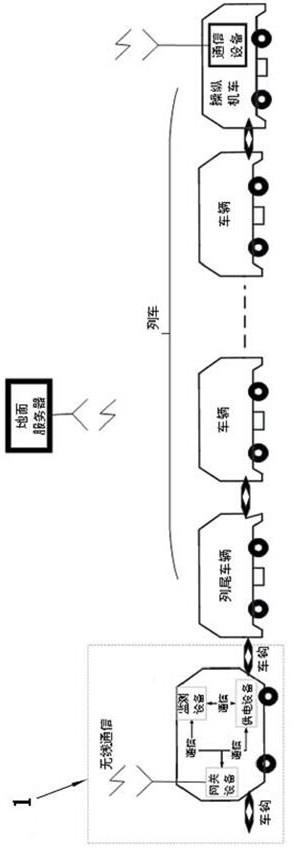

28.图1为本发明示意图,图2为监测系统承载平台结构示意图,图3为监测系统承载平台功能示意图,图4为发电储电系统示意图,图5为通信网关系统示意图,图中:1—监测系统承载平台、11—转向架、12—车体、121—监测系统、122—发电储电系统、123—通信网关系统。

具体实施方式

29.下面通过具体的实施例并结合附图对本发明做进一步的描述:本发明的监测系统承载平台1如图1至3所示:包括转向架11及车体12,在车体12内设置有用来监测轨道列车和轨道状态的监测系统121,用来保证监测系统121电力供应的发电储电系统122,以及用来传送监测数据的通信网关系统123。监测系统承载平台1可通过人力或加装吊钩的小型工程车搬入和搬出轨道,通过列车两端的车钩(含缓冲器)进行快速连接和分离;在平整路面可通过人力拉动监测系统承载平台1在道路上进行运输,也可通过小型自带吊装装置的工程车进行运输。监测系统承载平台1也可由自带的动力装置驱动,自行在轨道上行进和倒退。

30.所述监测系统121包括:对轨道及相关设备状态进行监测的监测设备1,对轨道及相关设备状态进行监测的监测设备2,对控制装置监测的监测设备3,如速度检测仪、制动检测仪、弓网检测仪、轨道检测仪。包括但不限于速度、加速度、运行里程、定位、制动设备状态等在轨的试验功能。

31.所述发电储电系统122如图4所示,包括:轮毂驱动电机、风力发电机、太阳能电池、

柴油机发电、燃料电池、蓄电池中的一种或多种组合。利用列车运行产生的动能如载体平台旋转的轴,或运转的轮毂驱动电机发电,或监测系统承载平台周边风能及光伏太阳能发电,或提供燃料储藏空间支持柴油机发电、燃料电池发电等。在列车长时间处于停止或低速状态时能够稳定地提供电源,同时提供一定容量电池作为发电设备不具备工作条件下维持设备正常运行。

32.所述通信网关系统123如图5所示,包括:gsm、gsm

‑

r、lte、wifi的一种或多种组合,以便对外交互数据、状态和命令,交互对象不限于地面服务器、机车相关设备,也能够作为无线通信中继设备转发数据。支持与承载平台内设备的通信实现数据交互。

33.所述监测系统承载平台1不需要改变现有车辆结构,能为监测设备安装和运行提供安装空间、持续的电力供应、对外通信的能力等;监测设备安装不受车辆尤其是货运车辆安装位置限制,能够提供较好的安装位置给原本安装于列车尾部的监测设备,或提供较大的安装空间,支持设备快速安装和拆卸。

34.本发明的轨道列车和轨道状态监测方法是将用来监测轨道列车和轨道状态的监测系统集成安装在监测系统承载平台1上,可通过人力或加装吊钩的小型工程车快速搬入轨道,将监测系统承载平台1拖挂在列车车尾。在列车正常运行过程中,利用监测系统121对轨道列车和轨道状态进行监测,并将监测数据实时传送到地面服务器及机车相关设备,及时发现行车安全隐患,确保行车安全。在完成监测作业后,可将监测系统承载平台1与列车快速分离,并通过人力或加装吊钩的小型工程车快速搬出轨道,不会影响列车正常运行。

35.综上所述:本发明的有益效果为:通过将监测系统、发电储电系统及通信网关系统集成安装在由转向架及车体组成的监测系统承载平台的方式,能够将监测系统承载平台与列车快速拖挂或分离,监测系统承载平台能够随同列车运行,在运行中对轨道列车和轨道状态进行实时快速监测,并将监测数据实时传送到地面服务器及机车相关设备,及时发现行车安全隐患,确保行车安全。

36.以上实施例仅供说明本发明之用,而非对本发明的限制,有关技术领域的技术人员在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化或变换,因此所有等同的技术方案也应该属于本发明的保护范围,本发明的保护范围应该由各项权利要求限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1