便携轻舟的制作方法

[0001]

本实用新型涉及一种能折叠便于携带的轻舟,属于船舶领域。

背景技术:

[0002]

户外运动、休闲养生、抢险救灾和渔业养殖,需要便于携带的小型轻舟。

[0003]

以往,相对使用较多的是充气舟,但充气舟的缺点也是显而易见的,如充气放气时间长、易被尖石或树枝刺穿。

[0004]

热成型的滚塑制造技术和玻璃纤维树脂的成形制造技术,进一步促进了硬体轻舟和皮艇的产品升级,但不易运输、不便存储的问题始终存在。

[0005]

因此,解决上述问题的方案不断涌现,归纳起来分成以下二类:

[0006]

第一类是蒙皮配合骨架的轻舟和皮艇,骨架由木材、铝管或玻璃钢材料制成,相互之间用连接件搭接成框型骨架,外面覆盖有弹性且防水的面料缝制和粘合的蒙皮。以往的专利记载有:michael p.jones和paul m.hahn发明的第4,702,193号美国专利(标题:collapsible boat,1987年);logan n.fleckles和karen fleckles发明的第4,841,899号美国专利(标题:kayak folding,1989年);dwight w. abernethy和gordon e.espeseth发明的第5,875,731号美国专利(标题:collapsible boat,1999年);joseph j.totten发明的第5,680,828号美国专利(标题:kayak,1997年);raymond m.gonda发明的第5,964,178号美国专利(标题:collapsible boat with enhanced rigidity and multi-function chair,1999年);gregory w.simley发明的第6,367,405号美国专利(标题:folding boat,2002年)。

[0007]

第一类的轻舟和皮艇的优点在于运输和存储比较方便。但构成框架的元件的数量和种类过于繁复,框架的组装过程相当复杂,拆装往往要花费很长时间。柔性的蒙皮和水体接触,也产生了较大的流体阻力,触碰到礁石和尖锐物体时很容易划伤划破造成人身危险。

[0008]

第二类是采用中空结构或蜂窝结构的双层板或瓦楞板,利用板上专用的折痕线组装和折叠船板,再配合紧固件形成船体。以往的专利记载有:frank m.flgone发明的第4,706,597号美国专利(标题:seamless foldable boat,1987年);alex r.kaye发明的第4,911,095号美国专利(标题:collapsible boat with removable transom panel,1990年);stephen e.wilce发明的第6,006,691号美国专利(标题:knock-down boat assembly,1999年);william s.scott发明的第6,615,762号美国专利(标题:foldable boat with light weight hull construction system,2003年);以及anton michael willis发明的第8,316,788号美国专利(标题:collapsible kayak,2012年);陈洸锡和郑京日发明的第105,164,013号中国专利(标题:可折叠式轻舟,2014年)。

[0009]

第6,615,762号和第8,316,788号的二个专利都涉及了合成树脂瓦楞片材作为皮艇的材料。虽然皮艇和轻舟同属于小型船只,但它们的结构方面还是差别较大。从皮艇的横向剖面看,皮艇由底板、侧板和顶部的甲板围成,围成的管状封闭空间就是乘员座舱,往往还配合防水防浪裙强化防水密封效果。相对的,轻舟是顶部向上敞口的非封闭的开放形状,

包含侧板、底板而没有顶部甲板,其纵向和横向刚性弱于拥有管状封闭空间的皮艇,很难保持结构的稳定性,而为了减轻整体重量而减薄的船体板材更使整体强度难以增强。

[0010]

第105,164,013号的中国专利,因为数量较多的多段船舷框边和多个u形可拆除肋以及第二层补强地板,使整船的综合存储和运输体积变大。复杂的拼装过程和众多的连接件,也是很考验使用者耐心的,也增加了组装出错和损坏的可能性。

技术实现要素:

[0011]

为了解决背景技术中存在的缺陷,本实用新型旨在提供一种结构强度良好,收藏和运输时体积紧凑的便携轻舟。

[0012]

为了解决背景技术中存在的缺陷,本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种便携轻舟,通过折叠单张板材形成舟体,包括带有表面折痕线的单张板材、连接件、活动桌板和轻舟运输箱,所述的单张板材沿着相当于活动铰链的所述的表面折痕线折叠或展开,使得单张板材能形成预设的成舟形状态和收纳状态,其中所述的成舟形状态是折叠成向上敞口的轻舟形状的状态,形成有舟头、舟尾、舟头舟尾套、舟底、舟侧板、翻边内卷板材结构,舟头和舟尾没有板材构成的甲板,所述的收纳状态是当由所述的表面折痕线分界的多个板材部分沿着所述的表面折痕线相互折叠而收拢后,单张板材被折叠为外轮廓近似长方体的六面箱体形状的状态,所述的翻边内卷板材结构,是在成舟形状态时,舟体的左右二侧都设置有翻边内卷板材与舟侧板上边线连接,从船尾向船头看,在左舷一侧的翻边内卷板材沿着相当于活动铰链的舟侧板上边线所在折痕线向着顺时针方向旋转折弯,在右舷一侧的翻边内卷板材沿着相当于活动铰链的舟侧板上边线所在折痕线向着逆时针方向旋转折弯,翻边内卷板材形成了单次旋转折弯的翻边内卷的形状。

[0013]

本实用新型还可以:所述的翻边内卷板材形成了单次旋转折弯的翻边内卷的形状,进一步的包括:舟体的左右二侧的翻边内卷板材上都设置有n条和舟侧板上边线所在折痕线没有交点的翻边内卷折痕线,n是小于等于12的正整数,从船尾向船头看,在左舷一侧由n条翻边内卷折痕线分界的多个翻边内卷板材部分依次沿着相当于活动铰链的n条翻边内卷折痕线向着顺时针方向连续旋转折弯,在右舷一侧由n条翻边内卷折痕线分界的多个翻边内卷板材部分依次沿着相当于活动铰链的n条翻边内卷折痕线向着逆时针方向连续旋转折弯,翻边内卷板材进一步形成了连续旋转折弯的翻边内卷的形状。

[0014]

所述的翻边内卷板材结构,在成舟形状态时,翻边内卷板材结构上设置有固定件和舟体的舟侧板的舟内侧相连接。

[0015]

所述的舟头舟尾套,在成舟形状态的舟头和舟尾部分,设置有分别包覆舟头和舟尾的平面弹性织物,弹性织物上设置有织物连接件使织物间相互连接以形成贴合舟头和舟尾的立体形状,另外还有套子连接件和舟体连接固定。

[0016]

所述的表面折痕线,包含有y形折痕线组,该y形折痕线组由有一个公共端点的三条折痕线线段组成,三条折痕线分别是第一折痕线、第二折痕线和第三折痕线,第一折痕线和第二折痕线之间的夹角大于2度小于30度,第二折痕线和第三折痕线之间的夹角大于150度小于等于180度,第三折痕线和第一折痕线之间的夹角大于150度小于等于180度,其中第一折痕线和所述的单张板材的外缘线相交于第一交点,第二折痕线和所述的单张板材的外缘线相交于第二交点,第三折痕线和y形折痕线组以外的一条折痕线相交于第三交点,由第

一交点、第二交点、第三交点的三点虚拟连接线段所围成的三角形内的板材上没有除了y形折痕线组以外的折痕线。

[0017]

所述的单张板材是中空板结构或蜂窝板结构的空心结构,板材的外缘设置有外截面为半圆形状的包封边。

[0018]

所述舟侧板上设置有收舷表面折痕线组,舟侧板上设置有由等腰三角形的二条腰和顶角平分线组成的三条线段结构的收舷表面折痕线组,当所述收舷表面折痕线组沿着相当于活动铰链的顶角平分线所在的折痕线对称收拢折叠变成闭合状态,此时舟舷上沿口的纵向长度缩小,设置有收舷紧固件锁定收舷表面折痕线组的闭合状态和锁定缩小后的舟舷上沿口纵向长度。

[0019]

所述的舟尾上设置有安装推进器的尾板支架结构,在对应于所述成舟形状态的舟尾部分,包含了推进器尾板板材以内敛折叠方式形成尾板支架,尾板支架上还设置有增厚尾板支架的板材,同时在舟头舟尾套上设置有让推进器进出舟头舟尾套的开口。

[0020]

所述的成舟形状态时,所述的轻舟中部位置设置有中间连接件织带,中间连接件织带二端分别和舟体左右二侧的翻边内卷板材结构相连接,中间连接件织带的上方设置有活动桌板,活动桌板通过连接件和中间连接件织带连接固定。

[0021]

所述收纳状态时外轮廓近似长方体的六面箱体形状的舟体放进所述的轻舟运输箱,所述的中间连接件织带一端连接在运输箱体内的舟体,另一端自运输箱体内穿过运输箱体上半部的通孔穿到运输箱体外,再连接到运输箱体下半部的织带或自运输箱体外穿过运输箱体下半部的通孔再次穿到运输箱体内和运输箱体内的舟体连接,这样的织带结构在箱体左右二侧设置组成了双肩背负系统。

[0022]

本实用新型的有益效果是,工作时舟体结构强度良好,收藏和运输时体积紧凑。

附图说明

[0023]

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可根据这些附图获得其他的附图。

[0024]

图1是本实用新型的第一个实施例,是带有表面折痕线的单张板材的舒展摊平状态时的视图,是加注数字标识后的视图。

[0025]

图2是本实用新型的第一个实施例,是带有表面折痕线的单张板材的舒展摊平状态时的视图,图中是有大量表面折痕线的平面的板材。本图标识为带点状的区块,是翻边内卷板材结构的所在板材。

[0026]

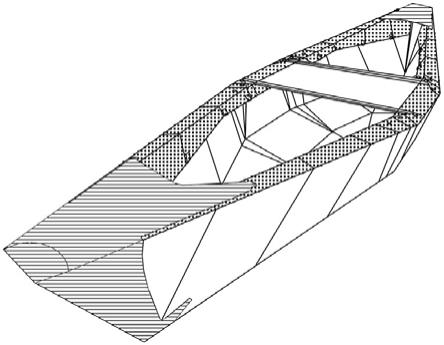

图3是本实用新型的第一个实施例,是单张板材被折叠为外轮廓近似长方体的六面箱体形状时的视图,本图标识为带点状的区块,是翻边内卷板材结构的所在板材。

[0027]

图4是本实用新型的第一个实施例,是单张板材从外轮廓近似长方体的六面箱体形状,通过展开和折叠,转换成顶部向上敞口的轻舟形状的过程一的视图。本图标识为带点状的区块,是翻边内卷板材结构的所在板材。

[0028]

图5是本实用新型的第一个实施例,是单张板材从外轮廓近似长方体的六面箱体形状,通过展开和折叠,转换成顶部向上敞口的轻舟形状的过程二的视图。本图标识为带点

状的区块,是翻边内卷板材结构的所在板材。

[0029]

图6是本实用新型的第一个实施例,是单张板材从外轮廓近似长方体的六面箱体形状,通过展开和折叠,转换成顶部向上敞口的轻舟形状的过程三的视图。

[0030]

图7是本实用新型的第一个实施例,是单张板材从外轮廓近似长方体的六面箱体形状,通过展开和折叠,转换成顶部向上敞口的轻舟形状的过程三的视图。本图标识为带点状的区块,是翻边内卷板材结构的所在板材。

[0031]

图8是本实用新型的第一个实施例,是单张板材从外轮廓近似长方体的六面箱体形状,通过展开和折叠,转换成顶部向上敞口的轻舟形状的过程四的视图。本图标识为带点状的区块,是翻边内卷板材结构的所在板材。

[0032]

图9是本实用新型的第一个实施例,是已经折叠成顶部向上敞口的轻舟形状的立体视图,是加注数字标识后的视图。

[0033]

图10是本实用新型的第一个实施例,是已经折叠成顶部向上敞口的轻舟形状的立体视图。本图标识为带点状的区块,是翻边内卷板材结构的所在板材。

[0034]

图11是本实用新型的第一个实施例,是舟体的中横剖面线,翻边内卷板材形成了连续旋转折弯的翻边内卷的形状的连续过程的视图。

[0035]

图12是本实用新型的第一个实施例,是舟体的中横剖面线,翻边内卷板材形成了连续旋转折弯的翻边内卷的形状的视图,是加注数字标识后的视图。

[0036]

图13是本实用新型的第一个实施例,是舟头舟尾套,是包覆舟头和舟尾的平面弹性织物的视图,是加注数字标识后的视图。

[0037]

图14是本实用新型的第一个实施例,是表面折痕线包含有y形折痕线组结构的视图,是加注数字标识后的视图。

[0038]

图15是本实用新型的第一个实施例,是表面折痕线包含有y形折痕线组结构的视图。

[0039]

图16是本实用新型的第一个实施例,是单张板材是中空板结构的视图。

[0040]

图17是本实用新型的第一个实施例,是单张板材是中空板结构的视图,展示了板材的外缘设置有外截面为半圆形状包封边。

[0041]

图18是本实用新型的第一个实施例,是单张板材是蜂窝板结构的视图。

[0042]

图19是本实用新型的第一个实施例,是舟侧板上的收舷表面折痕线组逐步收拢闭合的连续过程的视图。

[0043]

图20是本实用新型的第二个实施例,是在第一个实施例的基础上在舟尾加装螺旋桨推进器的第二个实施例的视图,是板材上的尾板支架结构的视图,展示了以内敛折叠方式形成尾板支架的推进器尾板板材的折痕和位置,是加注数字标识后的视图。

[0044]

图21是本实用新型的第二个实施例,是在第一个实施例的基础上在舟尾加装螺旋桨推进器的第二个实施例的视图,是板材上的尾板支架结构的视图,展示了以内敛折叠方式形成尾板支架的推进器尾板板材正在折叠成舟形状态过程中。

[0045]

图22是本实用新型的第二个实施例,是在第一个实施例的基础上在舟尾加装螺旋桨推进器的第二个实施例的视图,是舟尾上安装推进器的尾板支架结构的视图,展示了舟尾安装了推进器后中纵剖面的示意图。

[0046]

图23是本实用新型的第二个实施例,是在第一个实施例的基础上在舟尾加装螺旋

桨推进器的第二个实施例的视图,是舟尾上安装推进器的尾板支架结构的视图,展示了舟尾安装了推进器后中纵剖面的示意图,是加注数字标识后的视图。

[0047]

图24是本实用新型的第二个实施例,是在第一个实施例的基础上在舟尾加装螺旋桨推进器的第二个实施例的视图,是舟尾套上设置有让推进器伸出舟尾套外的开口的视图,是加注数字标识后的视图。

[0048]

图25是本实用新型的第一个实施例,是轻舟放入轻舟运输箱后,织带结构组成双肩背负系统的视图,是加注数字标识后的视图。

[0049]

图26是本实用新型的第一个实施例,是轻舟放入轻舟运输箱后,织带结构组成双肩背负系统的视图。

[0050]

图27是本实用新型的第一个实施例,是轻舟放入轻舟运输箱后,织带结构组成双肩背负系统,人物双臂伸进双肩背带圈时的示意图。

[0051]

图中数字标注:

[0052]

在成舟形状态时,翻边内卷板材结构的部分板材:101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,201,202,203,204,205,206,207,208

[0053]

轻舟侧板:301,302,303,304,305,306,307,308

[0054]

内敛折叠成舟头和舟尾部分的板材:309,310

[0055]

以内敛折叠方式形成尾板支架的表面折痕线:311

[0056]

以内敛折叠方式形成尾板支架的推进器尾板板材:312

[0057]

舟侧板的收舷表面折痕线组所在的板材:401,402

[0058]

舟底板:501,502,503,504,505,506,507

[0059]

舟侧板上边线所在折痕:601,602

[0060]

翻边内卷板材结构中,翻边内卷板材上和舟侧板上边线所在折痕线没有交点的翻边内卷折痕线:701,702

[0061]

舟头舟尾套:801

[0062]

舟头舟尾套的推进器开口:810,811

[0063]

舟头舟尾套的套子连接件:812

[0064]

舟头舟尾套的织物连接件:813

[0065]

推进器:820

[0066]

尾板支架上的用以增厚尾板支架的板材:830

[0067]

翻边内卷板材结构上设置的固定件:802,808

[0068]

中间连接件织带:803,963

[0069]

活动桌板:804

[0070]

收舷紧固件:805,806,807

[0071]

y形折痕线组的第一折痕线:901

[0072]

y形折痕线组的第二折痕线:902

[0073]

y形折痕线组的第三折痕线:903

[0074]

y形折痕线组的公共端点:904

[0075]

y形折痕线组的第一交点:905

[0076]

y形折痕线组的第二交点:906

[0077]

y形折痕线组的第三交点:907

[0078]

y形折痕线组的单张板材的外缘线:908

[0079]

y形折痕线组以外的一条折痕线:909

[0080]

中空板的上下双层板之一的上板:921

[0081]

中空板的上下双层板之一的下板:922

[0082]

中空板的立筋:923

[0083]

蜂窝板的上下双层板之一的上板:941

[0084]

蜂窝板的上下双层板之一的下板:942

[0085]

蜂窝板的蜂窝芯:943

[0086]

板材外缘的半圆形状包封边:951

[0087]

已经放入轻舟运输箱的轻舟:961

[0088]

轻舟运输箱:962

[0089]

轻舟板材上的通孔:964

[0090]

运输箱体上半部的通孔:965

[0091]

运输箱体下半部的织带:966。

具体实施方式

[0092]

根据结合附图做出的以下详细描述,本实用新型的上述和其它的目的、特征和优点将更清楚地理解。

[0093]

折叠板材的加工工艺,特别是塑料板材的加工工艺有很多种,对于小克重板材的普通制品,一般采用纸箱打样机或平台模切机加工板材,前者在板材上镂铣或压制出折痕图案,后者则是采用模具压制出折痕图案;对于大克重板材的高强度制品,往往采用高压压机分段压制折痕,以及搭载加热辅助成型和热熔包封边装置。在中日韩等国,小批量的加工也常有以手工为主的方式完成的。

[0094]

塑料板材较多采用的是改性聚丙烯塑料材质,其耐折叠的次数能达到几千次,板材结构也分成实心的和空心二种,空心结构中常见的有中空板和蜂窝板。

[0095]

尽管中空板材的截面强度很优异,但以往的轻舟整体的纵向和横向的刚性还是较低的,难以承担大载重、高强度的应用。

[0096]

本实用新型在折叠成舟形状态时,设置了翻边内卷板材结构,使无法拥有皮艇所特有的整体管状结构的轻舟,拥有了翻边内卷板材结构所造就的截面呈现了内翻边结构、倒置三角形结构、开口向下的槽形结构、或是管状或筒状结构。这些结构是几种因素组合而成的,包括n条翻边内卷折痕线的数量的多寡、连续旋转折叠的方式、以及固定件802的连接方式。这种船舷线和翻边内卷板材结构的构造,使轻舟的舟侧板的上边线的延伸部分具备了左右二侧的相当于侧边纵向龙骨的构造,再辅之以连接左右二侧舟舷的中间连接件织带,改善和提高了轻舟的纵向刚性和横向刚性,使便携轻舟表现出良好的结构强度。

[0097]

需要说明的是,单张板材在成舟形状态和收纳状态之间的转换的过程,实际上是可逆的手工折叠或展开的双向转换过程,在下面的附图中展示了部分的折叠或展开的单向的演示过程,在实际的操作和实施中,完全应该被视为完整的双向的可逆的过程。

[0098]

第一个实施例展示了不包含螺旋桨推进器,以手动划桨为主的折叠轻舟的实施方

案,第二个实施例展示了包含螺旋桨推进器及其安装固定装置,以电力或汽柴油驱动螺旋桨推进器为主和以手动划桨为辅的折叠轻舟的实施方案。第二个实施例是在第一个实施例的基础上加装和替换部分装置实现的,因此第二个实施例的实施方式仅展示了加装和替换的部分装置。

[0099]

图1是本实用新型的第一个实施例,是带有表面折痕线的单张板材的舒展摊平状态时的视图,是加注数字标识后的视图。板材的外轮廓一般采用定制刀模切割,其中101,102,103和104,105之间的缝是切割穿透板材的缝,缝宽2mm-28mm;舟侧板的收舷折痕线组所在的板材401和402,该收舷折痕线组是舟侧板的等腰三角形轴对称折痕线组,当所述收舷折痕线组对称对折收拢变成闭合状态,此时船舷上沿口线的纵向长度缩小,此时101,102,103和104,105,106发生部分重合,在这重合的部分设置有收舷紧固件805,806,807,用以固定这一结构并用以锁定纵向长度。与此同时,舟侧板上边线所在折痕601和602也发生了部分的重合,二条线合并成了一条折痕线,也就是成舟形状态下的舟侧板上边线所在折痕线。同样的原理,翻边内卷板材上和舟侧板上边线所在折痕线没有交点的翻边内卷折痕线701和702也发生了部分的重合,二条线合并成了一条折痕线,也就是成舟形状态下的翻边内卷折痕线。在图1的板材的舒展摊平状态中,舟侧板上边线所在折痕601和602是错位的二条线,翻边内卷折痕线701和702也是错位的二条线,但是一旦收舷折痕线组对称对折收拢变成闭合状态,收舷紧固件805和806和807得以收拢固定,这组601和602就变成了一条折痕线,701和702也一样。作为参考,可以在图7,图8,图9中看见二线合为一线的情况,这确保了翻边内卷板材得以按照预设旋转折弯的可行性。

[0100]

图2是本实用新型的第一个实施例,是带有表面折痕线的单张板材的舒展摊平状态时的视图,图中是有大量表面折痕线的平面的板材。本图标识为带点状的区块,是翻边内卷板材结构的所在板材。

[0101]

图3是本实用新型的第一个实施例,是单张板材被折叠为外轮廓近似长方体的六面箱体形状时的视图,本图标识为带点状的区块,是翻边内卷板材结构的所在板材。此时101,102,103和104,105,106发生重合的部分已经安装了收舷紧固件805,806,807。这是一条纵向被分隔成九部分的舟体,通过沿着折叠表面折痕线的折叠或展开,已经转换成了外轮廓呈六面箱体的收纳状态。

[0102]

图4是本实用新型的第一个实施例,是单张板材从外轮廓近似长方体的六面箱体形状,通过展开和折叠,转换成顶部向上敞口的轻舟形状的过程一的视图。本图标识为带点状的区块,是翻边内卷板材结构的所在板材。轻舟的纵向分成了九部分,图中左边的四部分和图中右边的四部分正在逐步分离。

[0103]

图5是本实用新型的第一个实施例,是单张板材从外轮廓近似长方体的六面箱体形状,通过展开和折叠,转换成顶部向上敞口的轻舟形状的过程二的视图。本图标识为带点状的区块,是翻边内卷板材结构的所在板材。轻舟的纵向分成了九部分,图中左边的四部分和图中右边的四部分已经即将彻底分离了。

[0104]

图6是本实用新型的第一个实施例,是单张板材从外轮廓近似长方体的六面箱体形状,通过展开和折叠,转换成顶部向上敞口的轻舟形状的过程三的视图。轻舟的纵向分成了九部分,图中左边的四部分和图中右边的四部分已经完全分离了。这时,因为摺痕线组已经对称收拢变成闭合状态,此时101,102,103和104,105,106发生重合的部分已经安装了紧

固件805,806,807,因此板材已经无法舒展摊平到平面的状态了。一般而言,收舷紧固件805和806和807固定之后也不再松开了,换言之,在成舟形状态或收纳状态时,收舷紧固件805和806和807是始终处于紧固状态的。共有8条贯穿舟体左右二侧板材的由线段连接成的曲折连线构成的横向折痕,该8条横向折痕将舟体板材的纵向长度分割成的9个部分,有利于将轻舟的收纳状态折叠得更小。

[0105]

图7是本实用新型的第一个实施例,是单张板材从外轮廓近似长方体的六面箱体形状,通过展开和折叠,转换成顶部向上敞口的轻舟形状的过程三的视图。本图标识为带点状的区块,是翻边内卷板材结构的所在板材。

[0106]

图8是本实用新型的第一个实施例,是单张板材从外轮廓近似长方体的六面箱体形状,通过展开和折叠,转换成顶部向上敞口的轻舟形状的过程四的视图。本图标识为带点状的区块,是翻边内卷板材结构的所在板材。此时101,102,103和104,105,106发生重合的部分已经安装了紧固件805,806,807,因此板材已经无法舒展摊平到平面的状态了,在本图中翻边内卷板材结构的板材已经完成连续旋转折弯,此时整体板材二头翘起,整体呈现类似二头翘起的元宝状。内敛折叠成轻舟的头和尾部分的板材正在逐步成型。舟侧板上边线所在折痕线601和602合并成了一条线,翻边内卷折痕线701和702也合并成了一条线。

[0107]

图9是本实用新型的第一个实施例,是已经折叠成顶部向上敞口的轻舟形状的立体视图,是加注数字标识后的视图。内敛折叠成轻舟的头和尾部分的板材已经成型,左右二侧的轻舟侧板和翻边内卷板材结构已经收拢,并覆盖上了船头船尾套。还有,此结构体上设置了固定件802和舟体的舟侧板相连接,从而和舟侧板一起形成内翻边结构、倒置三角形结构、开口向下的槽形结构、或是管状或筒状结构。这些结构是几种因素组合而成的,包括n条翻边内卷折痕线的数量的多寡、连续旋转折叠的方式、以及固定件802的连接方式。此结构体上也设置了中间连接件织带803,此中间连接件织带803将舟体左右二侧的翻边内卷板材结构相互连接。还有,中间连接件织带803的上方设置有桌板804,此桌板通过连接件和中间连接件织带803连接固定。

[0108]

图10是本实用新型的第一个实施例,是已经折叠成顶部向上敞口的轻舟形状的立体视图。本图标识为带点状的区块,是翻边内卷板材结构的所在板材。

[0109]

图11是本实用新型的第一个实施例,是舟体的中横剖面线,翻边内卷板材沿着相当于活动铰链的舟侧板上边线所在折痕线和翻边内卷折痕线向着同一旋转方向的连续折弯过程的视图。从本图中,展示的是舟体的中横剖面线的情况,可看见舟侧板301和翻边内卷板材结构的所在板材101和201是由舟侧板上边线所在折痕线601分界的,舟体的左右二侧的翻边内卷板材上都设置有和舟侧板上边线所在折痕线没有交点的翻边内卷折痕线701,翻边内卷板材沿着相当于活动铰链的舟侧板上边线所在折痕线601和翻边内卷折痕线701向着同一旋转方向的连续折弯,从船尾向船头看,翻边内卷板材在左舷一侧的向着顺时针方向连续折弯,翻边内卷板材在右舷一侧的向着逆时针方向连续折弯,形成连续折弯的翻边内卷的形状,翻边内卷板材结构的截面呈现倒置三角形结构或开口向下的槽形结构,有力的支撑了舟体的纵向和横向的刚性。

[0110]

图12是本实用新型的第一个实施例,是舟体的中横剖面线,翻边内卷板材沿着相当于活动铰链的舟侧板上边线所在折痕线和翻边内卷折痕线向着同一旋转方向的连续折弯,形成了连续旋转折弯的翻边内卷的形状的视图,是加注数字标识后的视图。

[0111]

图13是本实用新型的第一个实施例,是舟头舟尾套,是包覆舟头和舟尾的平面弹性织物的视图,是加注数字标识后的视图。弹性织物上设有四合扣之类的连接件使织物间相互连接以形成贴合舟头和舟尾的立体形状,另外还设有目字扣之类的套子连接件和舟体连接固定。由于现代纺织业技术的进展,已经不需要缝制造型复杂的立体形状的舟头舟尾套了,平面弹性织物周边缝制上弹性包边料,加上优异的拉伸性能,就能满足贴合舟头和舟尾立体形状的要求了,关键位置辅助以耐磨料的衬垫也是很有必要的。

[0112]

图14是本实用新型的第一个实施例,是表面折痕线包含有y形折痕线组结构的视图,是加注数字标识后的视图。

[0113]

图15是本实用新型的第一个实施例,是表面折痕线包含有y形折痕线组结构的视图。舟体上有多条折痕线和舟体的外缘线相交,在折叠成收纳状态或成舟形状态时,这其中有一部分需要沿着表面折痕线相互折叠而收拢,从平面的板材状态旋转将近180度转变成接近重合的状态,此时折痕线所在的位置扭曲应力集中,有时会出现折断受损的情况。作为改善的措施,这样的一条折痕线被一组y形折痕线组所替代,第三折痕线仍位于原有折痕线位置,而第一折痕线和第二折痕线分别位于原有折痕线的二侧,这样原有的将近180度的旋转角度被分解成了二个近似的直角旋转,减少了折痕线板材受损的情况发生。

[0114]

图16是本实用新型的第一个实施例,是单张板材是中空板结构的视图。

[0115]

图17是本实用新型的第一个实施例,是单张板材是中空板结构的视图,展示了板材的外缘设置有外截面为半圆形状包封边。半圆形状包封边可改善边缘的手感,也大幅度提高了外缘线的结构强度。包封边使得中空板的上下板之间的空间得以封闭,封闭的上下板之间的空间在淹没于水下时产生浮力,提升了轻舟的安全性能。

[0116]

图18是本实用新型的第一个实施例,是单张板材是蜂窝板结构的视图。

[0117]

图19是本实用新型的第一个实施例,是舟侧板上的收舷表面折痕线组的视图。展示了收舷表面折痕线组沿着相当于活动铰链的顶角平分线所在的折痕线对称收拢折叠变成闭合状态的整个连续的过程。在转换到成舟形状态时,收舷表面折痕线组起到了辅助造型的作用,整个轻舟有4组收舷表面折痕线组,当收舷表面折痕线组收拢闭合并固定后,舟头舟尾相应的翘起,这时的舟形才能呈现出正常传统轻舟的形态。

[0118]

图20是本实用新型的第二个实施例,是在第一个实施例的基础上在舟尾加装螺旋桨推进器的第二个实施例的视图,是板材上的尾板支架结构的视图,展示了以内敛折叠方式形成尾板支架的推进器尾板板材312,和舟头的折痕线相比增加了推进板折痕线311,是加注数字标识后的视图。

[0119]

图21是本实用新型的第二个实施例,是在第一个实施例的基础上在舟尾加装螺旋桨推进器的第二个实施例的视图,是板材上的尾板支架结构的视图,展示了以内敛折叠方式形成尾板支架的推进器尾板板材处在折叠成舟形状态过程中。纵向中心线左右二侧的包括推进器尾板板材312在内的尾板上部整体的宽度,应该略大于推进器的固定夹具的宽度,让推进器方便的固定安装在轻舟上。

[0120]

图22是本实用新型的第二个实施例,是在第一个实施例的基础上在舟尾加装螺旋桨推进器的第二个实施例的视图,是舟尾上安装推进器的尾板支架结构的视图,展示了舟尾安装了推进器后中纵剖面的示意图。

[0121]

图23是本实用新型的第二个实施例,是在第一个实施例的基础上在舟尾加装螺旋

桨推进器的第二个实施例的视图,是舟尾上安装推进器的尾板支架结构的视图,展示了舟尾安装了推进器后中纵剖面的示意图,是加注数字标识后的视图。其中的830部件是增厚尾板支架的板材,增加这个部件的原因是推进器的固定夹具即使手拧螺丝完全拧紧只能加紧30至40毫米以上的尾板,而折叠轻舟的板材往往只有4至8毫米的厚度,因此一般建议在尾板板材的二面分别加装厚度20mm的板材,这样也有利于尾板支架整体强度的提高。

[0122]

图24是本实用新型的第二个实施例,是在第一个实施例的基础上在舟尾加装螺旋桨推进器的第二个实施例的视图,是舟尾套上设置有让推进器进出舟尾套的开口的视图,是加注数字标识后的视图。

[0123]

图25是本实用新型的第一个实施例,是轻舟放入轻舟运输箱后,织带结构组成双肩背负系统的视图,是加注数字标识后的视图。收纳状态时,外轮廓近似长方体的六面箱体形状的舟体961放进所述的轻舟运输箱962,所述的中间连接件织带963一端连接在运输箱体内的舟体,另一端自运输箱体内穿过运输箱体上半部的通孔965穿到运输箱体外,再连接到运输箱体下半部的织带966,这样的织带结构在箱体左右二侧设置组成了双肩背负系统。在常规情况下,放入运输箱体的重物把重量传递给运输箱体,运输箱体上的双肩背带又把重量传递给背负人。但是对于一条比较重的轻舟而言,通过单薄的运输箱体这样一个中间介质传递重量,可能会造成运输箱体很快破损。设置这样的背负系统的目的,是为了将相对较重的舟体的重量的大部分直接传递给背负人,让运输箱体更大程度上作为遮风挡雨和阻挡蹭伤的屏障。在这样的思路下,织带从轻舟上的通孔964中集中穿出,再从运输箱体上半部的通孔965中穿出到运输箱体外,再固定到运输箱体的下半部,轻舟和织带一起组成封闭环状结构,将重量传递给了背负人,因此轻舟上的通孔964作为重量的提升点,通孔964的高点高度应该低于运输箱体上半部的通孔965的高点高度,使得运输箱体上半部的通孔并不承受较大的力。

[0124]

图26是本实用新型的第一个实施例,是轻舟放入轻舟运输箱后,织带结构组成双肩背负系统的视图。

[0125]

图27是本实用新型的第一个实施例,是轻舟放入轻舟运输箱后,织带结构组成双肩背负系统,人物双臂伸进双肩背带圈时的示意图。在实际的运输背负操作中,双臂是在放下的状态下,由双肩背负运输箱和轻舟的。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1