基于农业土壤或水体改良剂的蜂窝状螺旋多孔结构载体的制作方法

1.本实用新型涉及生态环境工程技术领域,尤其是指一种基于农业土壤或水体改良剂的蜂窝状螺旋多孔结构载体。

背景技术:

2.土壤改良剂又称土壤调理剂,是指可以改善土壤物理性,促进作物养分吸收,而本身不提供植物养分的的一种物料。

3.土壤改良剂效用原理是黏结很多小的土壤颗粒形成大的,并且水稳定的聚集体。广泛应用于防止土壤受侵蚀、降低土壤水分蒸发或过度蒸腾、节约灌溉水、促进植物健康生长等方面。

4.常见的土壤改良剂如中国发明专利:公开号为103820124a、名称为“土壤改良剂及其施用方法”的文献公开了一种土壤改良剂施用方法,包括如下步骤:(1)首先按照土壤改良剂中各组分按照配比混合均匀,备用;(2)将步骤(1)得到的土壤改良剂均匀地撒施在不能生长植被的荒山或矿区的表层土壤,土壤改良剂铺设的厚度为3

‑

5厘米;(3)耕翻表层土壤;将土壤改良剂与土壤混合均匀。

5.由上述文献可知,现有的土壤改良剂为大面积铺洒,因工艺技术问题导致改良剂的质量、效果、性能不稳定,会造成大量廉价的土壤改良原材料废置,并污染土壤和水体等。

6.另外,结合市场调研结果可知,市售改良剂鲜有针对独特的功能性载体结构开展的研发及市场推广工作,大都在功能性上主要依赖于其配方中含有的物质本身,忽略了改良剂材料的有效成分本身就是优秀的天然载体材料,缺少针对改良剂制作载体方面无论是结构还是功能方面的创新。

技术实现要素:

7.针对现有技术中土壤改良剂无载体,造成大量土壤改良原材料废置,并污染土壤和水体的问题,本实用新型公开了一种基于农业土壤或水体改良剂的蜂窝状螺旋多孔结构载体。

8.本实用新型所采用的技术方案如下:

9.一种基于农业土壤或水体改良剂的蜂窝状螺旋多孔结构载体,包括呈柱状结构的主体,所述主体沿其轴向开设多个通孔,所述通孔由多个结构相同、首尾依次连接的孔道组成,所述孔道包括入口段、收缩段和出口段,当所述入口段的内径大于所述出口段的内径时,收缩段的内径小于所述出口段的内径;当所述入口段的内径小于所述出口段的内径时,收缩段的内径小于所述入口段的内径。

10.其进一步的技术特征在于:所述主体的形状为多边棱柱体或圆柱体。

11.其进一步的技术特征在于:所述主体的直径为5cm~10cm。

12.其进一步的技术特征在于:所述主体的高度为5cm~15cm。

13.其进一步的技术特征在于:所述孔道的形状为螺旋状。

14.其进一步的技术特征在于:所述主体的表面沿其径向设有第一分割线和第二分割线,且所述第一分割线的延伸方向与所述第二分割线的延伸方向相互垂直。

15.其进一步的技术特征在于:所述通孔的顶部内径和所述通孔的底部内径相同。

16.其进一步的技术特征在于:多个所述通孔沿所述主体上均匀布置。

17.其进一步的技术特征在于:所述主体的重量为50g~300g。

18.其进一步的技术特征在于:所述主体的中心开设十字孔位。

19.本实用新型的上述技术方案相比现有技术具有以下优点:

20.1、本实用新型为蜂窝状外观,可加工成不同尺寸以适用于不同场景,如小型果树、大型果树、温室大棚、养殖水体、景观水体、人工湿地等。

21.2、本实用新型可以整块放置或埋入待改良地土壤、整块投入水域中或悬挂漂浮在填料中。

22.3、本实用新型带有均分分割线,可视使用需求进行分块、分剂量使用。

23.4、本实用新型的表层含有大量孔隙,可直接作为土壤或水生微生物的附着空间,成为合适的生长载体,从而迅速激发土壤或水域微生物的生长潜能。

24.5、本实用新型为蜂窝状多孔穿透型结构外观,增加比表面积的同时,减轻材质的重量,方便附着在种植嫁接辅助工具或挂在水域填料之上。

25.6、本实用新型的中心预留十字孔位,可以便于将载体固定、绑扎或嵌入各种复合生物亲和性材料制作的载体之中,便于将改良剂产品灵活固定、附着或悬挂在不同使用条件、使用地点以及使用需求的状态下。

26.7、本实用新型为蜂窝状多孔结构,主体由亲水性的原材料制成,因此可以实现在种植地、水体中缓慢溶解、保持形状的同时,起到矿物质、微生物以及有机质的缓释作用。

附图说明

27.为了使本实用新型的内容更容易被清楚的理解,下面根据本实用新型的具体实施例并结合附图,对本实用新型作进一步详细的说明。

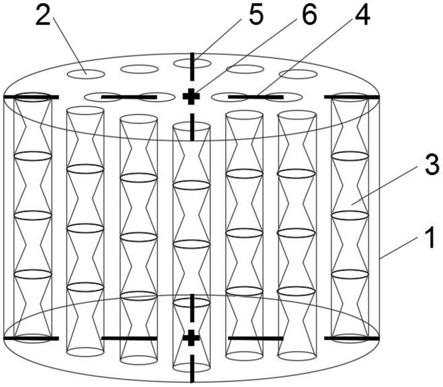

28.图1是本实用新型的结构示意图。

29.图2是本实用新型的透视图。

30.图3是本实用新型的剖面图。

31.图4是本实用新型的俯视图。

32.说明书附图标记说明:1、主体;2、通孔;3、孔道;4、第一分割线;5、第二分割线;6、十字孔位。

具体实施方式

33.下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好地理解本实用新型并能予以实施,但所举实施例不作为对本实用新型的限定。

34.关本实用新型的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图对实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的方向用语,例如:上、下、左、右、前或后等,仅是参考附图的方向。因此,使用的方向用语是用来说明并非用来限制本实用新型,此外,在全部实施例中,相同的附图标号表示相同的元件。

35.结合图1~图4,一种基于农业土壤或水体改良剂的蜂窝状螺旋多孔结构载体,包括呈柱状结构的主体1,主体1的重量为50g~300g。主体1沿其轴向开设多个通孔2。多个通孔2沿主体1上均匀布置。通孔2由多个结构相同、首尾依次连接的孔道3组成,孔道3包括入口段、收缩段和出口段,当所述入口段的内径大于所述出口段的内径时,收缩段的内径小于所述出口段的内径;当所述入口段的内径小于所述出口段的内径时,收缩段的内径小于所述入口段的内径。用公式表达如下:设入口段的内径为d1,收缩段的内径为d2,出口段的内径为d3,d1、d2和d3满足条件如下:当d1>d3或d1<d3时,d2<min(d1:d3);当d1=d3,d2<d1或d2<d3。

36.通孔2可直接作为土壤或水生微生物的附着空间,成为合适的生长载体,从而迅速激发土壤或水域微生物的生长潜能。

37.多个孔道3呈周期性起伏变化可以增加主体1的比表面积,实现在种植地、水体中缓慢溶解、保持形状的同时,起到矿物质、微生物以及有机质的缓释作用。

38.本实施例中,孔道3的形状为螺旋状,孔道3的螺旋形贯穿上下,即d1=d3,d2<d1或d2<d3。螺旋状的孔道3作用如下:(1)增加通孔2内部附着比表面积的同时,提供通孔2的隐蔽结构,便于微生物繁殖后形成生物膜,同时螺旋状孔道3会加快通过的空气、水体在经过孔道3时候的速率,提升物料的交换速率,从而强化改良剂产生的效果。(2)多条螺旋状孔道3支撑通孔2的内部结构,既保持结构的稳定,同时加上配方中含有的轻质材料,减轻改良剂载体的整体重量,方便附着在种植嫁接辅助工具或挂在水域填料之上

39.主体1的高度和通孔2的深度相同。通孔2的顶部内径和通孔2的底部内径相同,保证顶部的通孔2的中心和底部的通孔2的中心在同一直线上,防止相邻两个通孔2之间贯穿,破坏载体的稳定性。

40.主体1的表面沿其径向设有第一分割线4和第二分割线5,且第一分割线4的延伸方向与第二分割线5的延伸方向相互垂直,第一分割线4或第二分割线5将主体1均分成50%或25%,即将产品均分成两份或四份,用户可视使用需求,可以分批次(不同时间),或者同时分部位投加使用。

41.主体1的形状为多边棱柱体或圆柱体。本实施例中,主体1的形状为圆柱体。主体1的直径为5cm~10cm,主体1的高度为5cm~15cm。为方便描述,将多个通孔2分为第一组孔、第二组孔、第三组孔、第四组孔、第五组孔、第六组孔和第七组孔,第一组孔和第七组孔关于主体1的纵向中轴线对称,第二组孔和第六组孔关于主体1的纵向中轴线对称,第三组孔和第五组孔关于主体1的纵向对称轴对称,第四组孔的中心线和主体1的纵向中轴线重合,每组孔的数量可根据使用要求开设。

42.主体1的中心开设十字孔位6,可以便于将主体1固定、绑扎或嵌入各种复合生物亲和性材料制作的载体之中,便于将改良剂产品灵活固定、附着或悬挂在不同使用条件、使用地点以及使用需求的状态下。

43.本实用新型的使用原理如下:

44.主体1可以整块放置或埋入待改良地土壤、整块投入水域中或悬挂漂浮在填料中。

45.或者主体1可视使用需求根据第一分割线4或第二分割线5进行分块使用。

46.第一分割线4或第二分割线5也可以作为卡口,用于将改良剂整块固定在水体用中空纤维载体上。

47.十字孔位6可以便于将主体1固定、绑扎或嵌入各种复合生物亲和性材料制作的载体之中。

48.通孔2作为介质流通以及微生物附着的大型通道,也便于载体的整体有效部分被同一时间均匀利用。同时多孔结构,结合原材料轻质的特点,也减轻了整体的重量,既方便运输,又扩大用途。

49.当改良剂产品被制作成蜂窝状螺旋多孔结构载体后,一方面,一经投放至农业环境中后立即产生效果,但同时因为其结构的厚度与孔道3增加的有效接触面积的特点,使得改良剂制备的载体具备长效缓慢释放的作用。另一方面,改良剂与环保新材料领域载体的应用理念相结合,改良剂材料本身具有极强的生物亲和性,制作成蜂窝状螺旋多孔结构载体之后,能够为农业种植地土壤或水生环境的微生物,提供极佳的附着空间,集合改良剂载体结构里本身含有的优选微生物菌种,能够迅速大量繁殖,产生有益的代谢活动。

50.在本实用新型实施例的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,若出现术语“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

51.显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型创造的保护范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1