一种内部走线的循环扇的制作方法

1.本实用新型涉及一种循环扇。

背景技术:

2.循环扇是近几年比较热门的风扇,主要依靠内部的涡轮以及导风罩设计,吹出来的风不易发散,能够把气流送到较远的地方,从而搅动室内空气,使室内产生对流风,加速室内空气的流通。循环扇主要包括有风扇头以及支座,风扇头通过支撑杆支撑于支座上,风扇头可以相对支撑杆进行转动,支座内设线路板,风扇头内的驱动电机需要电连接支座内的线路板。现有技术中,为了方便,支撑杆为金属件直接铰接,风扇头内的驱动电机的导线走入支座内时,通常是沿着支撑杆侧壁直接走线,导线直接裸露在外。由于导线裸露在外,为了安全性,需要在导线外外套设一定规格的防护套,这种规格防护套要求较高,成本较高。

技术实现要素:

3.为了克服现有技术中导线裸露在外的不足,本实用新型提供一种实现内部走线的循环扇。

4.本实用新型通过以下技术方案来实现:

5.一种内部走线的循环扇,包括风扇头、支撑连接风扇头的支座,所述的风扇头包括驱动座以及设于驱动座上的出风组件,出风组件包括前网罩、后网罩、导流罩以及风叶,所述的驱动座上设风叶驱动机构连接所述风叶并驱动风叶转动,所述的驱动座与支座之间通过位于两侧的第一支撑杆、第二支撑杆进行支撑并且转动连接,所述驱动座的一侧通过转轴与轴套转动连接第一支撑杆的上部,所述转轴上设通入于驱动座内腔的通孔,第一支撑杆的下部固定连接于支座上并且设穿入于支座内的穿孔,驱动座内的导线穿设所述的通孔并通过第一支撑杆上的穿孔穿入于支座内。

6.作为优选,第一支撑杆的上部设为开放式,导线穿过通孔后沿着第一支撑杆的上部一侧表面向下,并且第一支撑杆的上部外侧盖设有盖板。

7.作为优选,第一支撑杆的下部设为封闭式,所述穿孔纵向设置,且其上端连通第一支撑杆的上部外侧表面。

8.作为优选,驱动座外侧凸设形成所述的转轴,第一支撑杆的上端形成所述套设于转轴上的轴套,轴套外盖设有轴套盖。

9.作为优选,支座的两侧分别设置插槽,第一支撑杆、第二支撑杆分别插设于相应的插槽内并锁紧固定,对应第一支撑杆的插槽底部开设连通支座内部的贯穿孔。

10.作为优选,第一支撑杆、第二支撑杆通过连接杆一体连接。

11.作为优选,驱动座上设摆动驱动机构,摆动驱动机构的输出端通过连杆机构连接第二支撑杆的上部并且驱动风扇头上下俯仰摆动。

12.作为优选,支座设于支撑柱上,支撑柱固定于底座上,所述的支座内设转动驱动机

构,转动驱动机构驱动支座相对支撑柱左右转动。

13.将驱动座与第一支撑杆之间的转动连接通过转轴与轴套方式转动连接,且转轴上开设通孔,第一支撑杆下部设穿孔,则驱动座内的导线穿过通孔沿着第一支撑杆上部的外侧表面向下,然后穿过穿孔进入支座内部,实现与支座内部的线路板电连接。将第一支撑杆上部设置为开放式,然后再通过盖板盖设,在轴套处盖设轴套盖,第一支撑杆下部设为封闭式,则即方便了安装,也实现了导线隐藏于内,不裸露在外。第一支撑杆、第二支撑杆可以采用注塑件,即保证结构强度又实现结构要求。

14.本实用新型的有益效果在于:本实用新型通过对驱动座与支座之间的连接结构进行改进,实现了导线内部走线,降低了生产成本。

附图说明

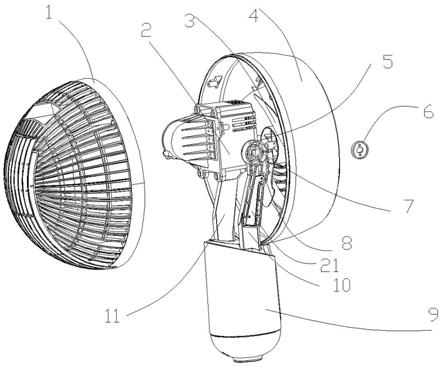

15.图1是本实用新型的部分爆炸结构示意图。

16.图2是本实用新型的部分结构示意图。

17.图3是本实用新型的支座结构示意图。

18.图4是本实用新型的整体结构示意图。

具体实施方式

19.下面结合附图和具体实施方式对实用新型作进一步详细说明。

20.如图1、2、3、4所示,一种内部走线的循环扇,包括风扇头18、支撑连接风扇头的支座9,支座9可以设置为桌面式,或者通过支撑柱19连接底座20设为落地式。如图1所示,风扇头18包括驱动座2以及设于驱动座上的出风组件,出风组件包括前网罩、后网罩1、导流罩4以及风叶3,驱动座上设风叶驱动机构连接风叶3并驱动风叶转动。驱动座上设摆动驱动机构,摆动驱动机构的输出端通过连杆机构连接第二支撑杆11的上部并且驱动风扇头上下俯仰摆动。支座内设转动驱动机构,转动驱动机构驱动支座相对支撑柱左右转动。风叶驱动机构、摆动驱动机构的驱动电机设于驱动座的内腔内。

21.驱动座2与支座9之间通过位于两侧的第一支撑杆10、第二支撑杆11进行支撑并且转动连接。驱动座的一侧凸设有转轴7,第一支撑杆的上端设轴套5,通过转轴与轴套转动连接实现驱动座2与第一支撑杆10之间的转动连接。第二支撑杆11与驱动座2之间也是通过转轴与轴套方式转动连接。当然也可以将转轴设于第一支撑杆或者第二支撑杆上,而驱动座2的两侧设置供转轴插入转动的轴孔或轴套。

22.在转轴7上设通入于驱动座内腔的通孔8,第一支撑杆的下部固定连接于支座上并且设穿入于支座内的穿孔13,驱动座内的导线穿设通孔8并通过第一支撑杆上的穿孔13穿入于支座内。

23.如图1、2所示,第一支撑杆、第二支撑杆通过连接杆15一体连接。第一支撑杆的上部12设为开放式,导线穿过通孔后沿着第一支撑杆的上部一侧表面向下,并且第一支撑杆的上部外侧盖设有盖板21。第一支撑杆的下部14设为封闭式,穿孔13纵向设置,且其上端连通第一支撑杆的上部外侧表面。第一支撑杆的上端的轴套5套设于驱动座外侧的转轴,轴套外盖设有轴套盖6。驱动座内腔内的导线穿过通孔8沿着第一支撑杆上部的外侧表面向下,然后穿过穿孔13进入支座内部,实现与支座内部的线路板电连接。这样,整个导线走线都隐

藏于通孔、穿孔内,以及轴套盖、盖板21内,不暴露在外,不需要再设置特定要求规格的保护套。

24.如图3所示,支座的两侧分别设置插槽16,第一支撑杆、第二支撑杆分别插设于相应的插槽内并锁紧固定,对应第一支撑杆的插槽底部开设连通支座内部的贯穿孔17。导线穿入穿孔后通过贯穿孔17穿入于支座内,电连接线路板。

25.由于现有技术中,支撑杆一般采用金属件,金属件一般采用金属冲压方式,并且金属件本身是导电,导线就直接在外裸露走线,虽然方便但是成本比较高。本实用新型通过对驱动座与支座之间的连接结构进行改进,将驱动座与第一支撑杆之间的转动连接通过转轴与轴套方式转动连接,第一支撑杆、第二支撑杆采用注塑件,可以通过加强筋等方式爆炸结构强度,又实现了结构变化要求。在转轴上开设通孔8,第一支撑杆下部设穿孔13,并配合轴套盖6、盖板21,则驱动座内的导线穿过通孔8沿着第一支撑杆上部的外侧表面向下,然后穿过穿孔13并通过贯穿孔17进入支座内部,实现与支座内部的线路板电连接,实现了导线隐藏于内,不裸露在外,这样对导线的护套的规格要求降低,且采用注塑件,降低了材料成本。将第一支撑杆上部设置为开放式,然后再通过盖板盖设,在轴套处盖设轴套盖,第一支撑杆下部设为封闭式,这样方便导线走线,则方便了安装,也能保证导线隐藏于内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1