一种防治向日葵盘腐菌核病的药物组合物

1.本发明涉及农药组合物技术领域,具体涉及一种防治向日葵盘腐菌核病的药物组合物。

背景技术:

2.向日葵是目前世界上重要的油料作物之一,因其耐贫瘠、经济价值较高等特点,在我国的种植面积不断增加。向日葵菌核病由核盘菌(sclerotinia sclerotiorum)引起,是向日葵生产上的一种毁灭性病害,该病害在世界范围内均有发生,一般年份发病率30%~60%,严重地块发病率在90%以上甚至绝产,严重影响了向日葵的产量及品质,制约了向日葵产业的发展。该病以菌核的形式在土壤中越冬,条件适宜时,菌核萌发产生菌丝或子囊孢子危害向日葵健康植株,引起根腐型、茎腐型、叶腐型和盘腐型菌核病。由于向日葵生育后期常常遭遇多雨、空气湿度大等气候条件,致使以子囊孢子侵染为主的向日葵盘腐菌核病的发生危害尤为严重。

3.目前,向日葵菌核病的防治可以采用适当延长向日葵播期、轮作等农业措施,也可以选用抗病品种和进行种子处理等方法,但是目前生产上可以选用的向日葵种子多为杂交种,对菌核病的抗性较低;延长播期往往又满足不了向日葵不同品种的生育期要求,种子处理只对苗期根腐性菌核病有一定的效果,为此,化学防控仍是防治向日葵菌核病的最有效措施。但是登记用于向日葵病害防治上的杀菌剂种类有限,已登记的杀菌剂又存在长期单一使用等问题,致使许多地区的核盘菌已经对可用的杀菌剂产生了抗药性,导致化学药剂防治菌核病的失效。因此,通过对不同类型杀菌剂不同复配比例的研究,可以减缓核盘菌抗药性的产生,对有效防治向日葵盘腐菌核病具有重要的理论实践意义。

4.公开于该背景技术部分的信息旨在增加对本发明总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。

技术实现要素:

5.本发明的目的是为了克服上述现有技术存在的不足之处,而提供一种防治向日葵盘腐菌核病的药物组合物,从而解决单一杀菌剂对向日葵盘腐菌核病防治效果不佳的问题。

6.本发明的一种防治向日葵盘腐菌核病的药物组合物,所述的药物组合物的有效成分包括啶酰菌胺和咪鲜胺。

7.作为本发明的进一步改进,所述啶酰菌胺和咪鲜胺的体积比为1~10:1~10。

8.作为本发明的进一步改进,所述啶酰菌胺和咪鲜胺的体积比为1~4:1~4。

9.作为本发明的进一步改进,所述啶酰菌胺和咪鲜胺的体积比为1:1。

10.作为本发明的进一步改进,所述的啶酰菌胺为啶酰菌胺原药;所述的咪鲜胺为咪鲜胺原药。

11.作为本发明的进一步改进,所述的啶酰菌胺原药中含有啶酰菌胺的质量百分比为

95%~99%;咪鲜胺原药中含有咪鲜胺的质量百分比为95%~99%。

12.作为本发明的进一步改进,所述的啶酰菌胺原药中含有啶酰菌胺的质量百分比为98%;咪鲜胺原药中含有咪鲜胺的质量百分比为98%。

13.与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:本发明的防治向日葵盘腐菌核病的药物组合物,将啶酰菌胺与咪鲜胺进行了复配(即啶

·

咪复配),其作用机理是,通过啶酰菌胺抑制线粒体琥珀酸酯脱氢酶,阻碍三羧酸循环,使氨基酸、糖缺乏、能量减少,干扰细胞的分裂和生长,对罹病植物起到保护和治疗作用。再通过咪鲜胺抑制甾醇的生物合成,并利用其在植物体内的内吸传导作用和速效性、持效期长等特点抑制或杀死核盘菌。将啶酰菌胺与咪鲜胺复配得到的组合物杀菌剂,能够有效抑制核盘菌的生长,降低菌核的萌发率与子囊盘的形成率,且使核盘菌在代谢过程中产生致病因子草酸量和细胞壁降解酶活性明显降低,增效作用显著。在增效效果达到最优的情况下,减缓核盘菌抗药性的产生、降低使用成本和农药残留,减少对环境的污染。

14.附图说明:图1是核盘菌菌核在施用啶

·

咪复配剂喷施后的萌发情况图(a、e为对照处理;b、f为啶酰菌胺ec

50

、ec

95

处理组;c、g为咪鲜胺ec

50

、ec

95

处理组;d、h为啶

·

咪复配ec

50

、ec

95

处理组)。

15.具体实施方式:实施例1一种防治向日葵盘腐菌核病的药物组合物,所述的药物组合物的有效成分包括啶酰菌胺和咪鲜胺;所述啶酰菌胺和咪鲜胺的体积比为1:10;所述的啶酰菌胺为啶酰菌胺原药;所述的咪鲜胺为咪鲜胺原药;所述的啶酰菌胺原药中含有啶酰菌胺的质量百分比为95%;咪鲜胺原药中含有咪鲜胺的质量百分比为99%。

16.实施例2一种防治向日葵盘腐菌核病的药物组合物,所述的药物组合物的有效成分包括啶酰菌胺和咪鲜胺;所述啶酰菌胺和咪鲜胺的体积比为10:1;所述的啶酰菌胺为啶酰菌胺原药;所述的咪鲜胺为咪鲜胺原药;所述的啶酰菌胺原药中含有啶酰菌胺的质量百分比为99%;咪鲜胺原药中含有咪鲜胺的质量百分比为95%。

17.实施例3一种防治向日葵盘腐菌核病的药物组合物,所述的药物组合物的有效成分包括啶酰菌胺和咪鲜胺;所述啶酰菌胺和咪鲜胺的体积比为1:4;所述的啶酰菌胺为啶酰菌胺原药;所述的咪鲜胺为咪鲜胺原药;所述的啶酰菌胺原药中含有啶酰菌胺的质量百分比为98%;咪鲜胺原药中含有咪鲜胺的质量百分比为98%,。

18.实施例4与实施例3的区别仅限于所述啶酰菌胺和咪鲜胺的体积比为4:1。

19.实施例5与实施例3的区别仅限于所述啶酰菌胺和咪鲜胺的体积比为2:3。

20.实施例6与实施例3的区别仅限于所述啶酰菌胺和咪鲜胺的体积比为3:2。

21.实施例7

与实施例3的区别仅限于所述啶酰菌胺和咪鲜胺的体积比为1:1。

22.以下是对核盘菌代谢机理以及药物效果进行试验。

23.选材:病原菌:核盘菌(sclerotinia sclerotiorum (lib.) de bary),由黑龙江八一农垦大学植物保护系提供。

24.核盘菌的分离提取方法如下:在大庆黑龙江八一农垦大学试验基地采集菌核,经3%的次氯酸钠溶液消毒1-3min后,用75%酒精表面消毒5-10s,再用无菌水漂洗3次,用已灭菌的滤纸吸干菌核边缘水分,以减少病菌组织污染。将菌核置于pda平板上,于25℃培养箱中培养3-5d后挑取菌落边缘菌丝进行分离、纯化,获得核盘菌的纯菌种,培养后保存于4℃冰箱中待用。

25.核盘菌回接的方法如下:将纯化后的菌株用直径8mm的打孔器取其边缘,挑取菌饼接种到向日葵叶片上,以不接种病原菌的处理作对照,然后逐日观察并记录发病情况。发病后,观察发病部位的特征,拍照记录。再从叶片病斑交界处切取5mm

×

5mm组织,经3%的次氯酸钠溶液消毒30s后,用70%酒精中消毒5s,再用无菌水漂洗3次,接于pda平板上于25℃培养箱中培养,并与原接种病原菌进行比较,确认再分离菌株与原接种菌株在形态上一致。

26.杀菌剂:98%啶酰菌胺原药由浙江宇龙生物科技股份有限公司提供;98%咪鲜胺原药由江苏辉丰农化股份有限公司提供。

27.1、啶酰菌胺与咪鲜胺不同复配比例对核盘菌生长速率的影响在预试验基础上,以丙酮作为溶剂,将啶酰菌胺与咪鲜胺按照1:4、2:3、1:1、3:2、4:1的体积比进行复配,采用菌丝生长速率法测定复配剂对核盘菌生长速率的影响,每处理4次重复,利用wadley法计算出增效系数sr。当sr值小于0.5时,为拮抗作用,介于0.5和1.5之间时为相加作用,大于1.5时为增效作用。

28.sr=ec

50(理论)

/ec

50(实际)

a、b分别代表两种药剂在混剂中所占比例。

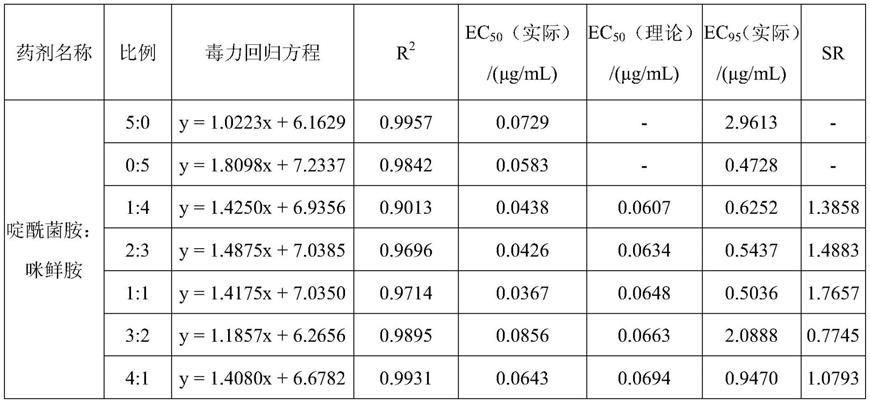

29.表1啶酰菌胺与咪鲜胺复配对核盘菌的联合毒力

由表1可见,不同配比的ec

50

值在0.0367~0.0856μg/ml,对核盘菌均表现出较好的抑 制作用。其中啶酰菌胺与咪鲜胺的配比为1:1时,增效作用最明显,将其作为啶

·

咪复配最佳 比例进行后续试验。

30.2、啶

·

咪复配对核盘菌菌丝生长量的影响将菌株活化后,取直径为8 mm菌碟接种到铺有灭菌玻璃纸的含药平板上,药剂浓度分别为啶酰菌胺、咪鲜胺和啶

·

咪复配的ec

50

和ec

95

,以等量无菌水为对照,48 h后收集所有菌丝,烘干称重,每处理4次重复。

31.表2啶

·

咪复配对核盘菌菌丝干重的影响注:数据后的不同小写字母代表不同处理间存在显著性差异(p《0.05);ck为空白对照;b50、b95为啶酰菌胺ec

50

、 ec

95

处理组;p50、p95为咪鲜胺ec

50

、ec

95

处理组;b+p50、b+p95为啶.咪复配ec

50

、ec

95

处理组,下同.如表2所示,在不同处理下,核盘菌菌丝生长均受到了明显的抑制,啶

·

咪复配ec

50

的 抑制率为69.55%,啶

·

咪复配ec

95

的抑制率为94.44%,啶咪复配的抑制效果优于两单剂。

32.3、啶

·

咪复配对核盘菌菌核生长量的影响将菌株活化后,取直径为8 mm菌碟接种到含药平板上,药剂浓度分别为啶酰菌胺、咪鲜胺和啶

·

咪复配的ec

50

和ec

95

,以等量无菌水为对照,15 d后调查菌核数量,收集菌核,烘干后称重,每处理4次重复。

33.表3 啶

·

咪复配对核盘菌菌核干重的影响

指标ckb50p50b+p50b95p95b+p95菌核干重(g)0.0918a0.072ab0.0700bc0.0493cd0.0522bcd0.0327de0.0221e抑制率(%)-21.5323.7146.3143.1464.3475.95

如表3所示,啶酰菌胺ec

50

、ec

95

处理组的对菌核形成量抑制率分别为21.53%和43.14%;咪鲜胺ec

50

、ec

95

的抑制率分别为23.71%和64.34%;啶

·

咪复配ec

50

和ec

95

的抑制率为46.31%和75.95%,啶

·

咪复配抑制效果显著优于两单剂。

34.4、啶

·

咪复配对核盘菌菌核萌发的影响 菌核低温处理50 d后,表面灭菌置于灭菌的沙:土=1:1发芽盒内,保持土壤一直在湿润状态,在20℃、18 w光照条件的培养箱内培养,每个盒中放置菌核30粒,培养初期喷施杀菌剂,浓度分别为两单剂及啶

·

咪复配的ec

50

和ec

95

,以喷施无菌水为对照,每处理4次重复。每隔一定时间喷无菌水保湿,定时观察菌核萌发情况,统计萌发形成的子囊盘数量。

35.表4 啶

·

咪复配对核盘菌菌核萌发的影响

处理萌发时间萌发率子囊盘形成率子囊盘形成抑制率生长状态ck2510091.86-正常生长,展盘db5027655.1394.42子囊柄尖端变黑死亡,极少数成盘p50297314.9083.78子囊柄畸形、变黑,少数成盘,倒伏死亡

b+p5027584.4995.11子囊柄畸形、变黑,极少数成盘b9528524.2995.33子囊柄萎缩变黑,极少数成盘,盘边缘褶皱畸形p95275910.1288.98子囊柄变黑,少数成盘,盘边缘褶皱畸形b+p9527473.3496.36子囊柄萎缩变黑,极少数成盘,盘边缘褶皱畸形,存在1株另类畸形盘.

由表4可知,对照处理的菌核能够正常萌发,形成子囊盘,子囊盘肉色至浅褐色,状态较好,存活时间久;啶酰菌胺ec

50

处理组展盘率低,子囊柄尖端变黑死亡;啶酰菌胺ec

95

处理组子囊柄萎缩变黑,极少数能形成子囊盘,且呈皱缩畸形状态;咪鲜胺ec

50

、ec

95

处理组萌发率与子囊盘形成率相对其他两种药剂较高,但也出现了子囊柄萎缩,子囊盘边缘褶皱畸形的现象;啶

·

咪复配ec

50

处理组子囊柄弯曲、变黑,极少数成盘;啶

·

咪复配ec

95

处理组变黑、倒伏,不能正常形成子囊盘,且出现了1株不同于其他处理组的另类畸形盘。

36.5、啶

·

咪复配对核盘菌草酸分泌量的影响采用比色法进行测定。将菌株活化后,取直径为8 mm菌碟接到pd培养液中,加入啶酰菌胺、咪鲜胺及啶

·

咪复配剂,使其最终浓度为各药剂的ec

50

和ec

95

,以等量无菌水为对照,25℃、120 r/min振荡培养,48 h后过滤菌丝,蒸馏水洗涤3次后烘干称重,滤液14 000 r/min离心10 min,上清液为待测液。取0.5 ml待测液上清液,以蒸馏水为参比液,每处理4次重复。

37.表5 啶

·

咪复配对核盘菌草酸分泌量的影响 ckb50p50b+p50b95p95b+p95草酸分泌量(mg/ml)75.351.0449.6832.2736.5230.6825.21抑制率(%) 32.2234.0257.1451.5059.2666.52由表5可知,啶酰菌胺、咪鲜胺的ec

50

处理组差异不大,草酸分泌量分别为51.04 mg/ml和49.68 mg/ml;啶酰菌胺、咪鲜胺ec

95

处理组的草酸分泌量分别为36.52mg/ml和30.68 mg/ml;啶

·

咪复配不同处理组的作用效果显著优于两单剂,其ec

50

和ec

95

处理组的草酸分泌量分别为32.27和25.21 mg/ml。

38.6、啶

·

咪复配对核盘菌pg和pmg活性的影响按照试验2的方法培养并收集菌丝,称取1 g冷冻干燥后的菌丝体,加入5.0 ml tris-hcl缓冲液(0.05 mol/l,ph 7.5)用液氮研磨,4℃下10 000 r/min离心20 min,上清液为粗酶液。采用dns法进行测定,记录并计算酶活性。

39.表6啶

·

咪复配对核盘菌pg、pmg酶活性的影响由表6可知,啶酰菌胺和咪鲜胺的ec

95

处理组的pg酶活性分别降低了0.076和0.081 u/g,pmg酶活性分别降低了0.070和0.087u/g;啶

·

咪复配ec

95

处理核盘菌后,使其pg 和pmg酶活性分别降低了0.152和0.104u/g。

40.7、啶咪复配对向日葵盘腐菌核病的防治效果

试验方法:采用大区试验,每个处理面积为20m

×

0.70m

×

15=210m2,重复4次,人工播种,株距约70cm。每个处理区均采人工接种孢悬液,接种量为每个小区100ml(孢悬液浓度为80个孢子/ml)+4900ml水。于始花期、盛花期和开花末期花盘用药共3次,药剂用量共设啶酰菌胺40g/亩、咪鲜胺50g/亩和两单剂按不同体积比1:4、2:3、1:1、3:2、4:1复配的7个处理,始花期人工接种孢悬液,第三次用药后7-10天(对照发病后)第一次调查发病情况,每个处区对角线5点,每点调查30株,按照国家田间试验相关标准进行病情分级,计算防效。

41.试验结果如表7:表7啶咪复配对向日葵盘腐菌核病的防治效果结果表明,啶酰菌胺与咪鲜胺不同配比均对向日葵盘腐菌核病有良好的防治效果,且均优于两单剂,其中以配比1:1时,防治效果最佳,三次调查的防效依次为89.40%、83.37%和68.90%。

42.综上所述,啶

·

咪复配不仅能够抑制核盘菌的生长、菌核萌发、降低毒素含量和细胞壁降解酶的活性,且对向日葵盘腐菌核病田间发病情况有显著的防治效果,为合理利用啶

·

咪复配剂防治向日葵菌核病提供理论依据。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1