一种用于淡水濒危贝类繁殖的方法

1.本发明属于淡水贝类资源保护技术领域,尤其涉及一种用于淡水濒危贝类繁殖的方法。

背景技术:

2.目前,我国淡水贝类资源丰富、种类繁多,有记录的淡水贝类目前已经超过470种,广泛分布于我国各地的湖泊、河流和山间湿地等生态系统中。淡水贝类与人类的生活密切相关,有很多种类可供食用、饲料用、药用、工业用或工艺用等,某些淡水贝类的贝壳和肉体皆可被人们所利用,如:丽蚌属贝壳、珠蚌属贝壳、蚬肉等;具有坚厚贝壳的淡水贝类还可以制作纽扣、贝雕等工艺品;另外,淡水贝类生产的珍珠本身就是高贵的工艺品,创造了极高的经济价值。除上述重要经济价值外,淡水贝类还具有重要的生态价值,是淡水生物群落的重要组成部分,其生物量在淡水底栖动物中占绝对优势,淡水贝类作为食物链中的重要环节,在生态系统中有重要作用。

3.淡水贝类是世界上最濒危的动物类群之一。如在美国的813种淡水贝类中就有约400种被列入2002国际自然保护联盟红皮书。我国长江流域有300多种淡水贝类,其中200种为我国特有种,然而,随着水利工程、过度捕捞和水体富营养化等对淡水贝类的栖息地造成了严重破坏,长江中下游有56.5%的淡水贝类处于濒危状态。因此,对于淡水贝类的保护刻不容缓,开展淡水濒危贝类人工扩繁和增殖放流是保护淡水濒危贝类的一种有效途径,目前,越来越多的科学家开展了淡水贝类增养殖的科学实验。

4.在自然界,绝大多数淡水贝类的生活史有一个寄生的过程。它们需要寄生在鱼体上才能完成从钩介幼虫到稚贝的变态过程,贝类对适合寄生钩介幼虫宿主鱼具有选择性,贝类栖息地相对固定,贝类终生活动区域范围小,而寄生钩介幼虫宿主鱼是活动的,活动区域甚至较大,濒危程度越高的贝类适合寄生钩介幼虫宿主鱼的选择范围越窄,寄主鱼在贝类的生活史中扮演着重要的角色。钩介幼虫(glochidium)是淡水贝类特有的幼虫。淡水贝类在繁殖季节,受精卵在由鳃水管特化而成的育儿囊中发育成钩介幼虫,幼虫成熟后排出体外,绝大多数种类的幼虫只有遇到合适的宿主鱼,才寄生在鱼的鳃或鳍上变态成幼贝,幼贝脱离寄主营独立生活。因此,对于寄生变态钩介幼虫,不同贝种类其寄生选择的优良宿主鱼的种类不同。目前,对三角帆蚌、褶纹冠蚌、背角无齿蚌和绢丝丽蚌等育珠贝钩介幼虫宿主鱼的选择进行了研究,如绢丝丽蚌钩介幼虫的宿主鱼为鲢、鳙、黄颡鱼和草鱼,刻裂丽蚌钩介幼虫的优良寄主鱼为草鱼,三角帆蚌钩介幼虫的最佳寄主鱼为黄颡鱼和草鱼,而关于适合淡水受威或濒危贝类钩介幼虫寄生的宿主鱼的选择的研究比较少,这对进行淡水濒危贝类资源保护和资源增殖带来困难。

5.淡水贝类分布范围广、栖息环境多样。但由于人类活动加剧,水利工程、江湖阻隔、过度捕捞和水质污染等造成适合原栖息地贝类钩介幼虫寄生的宿主鱼水域流通阻断或出现区域性种群下降或消亡,对依赖于寄生完成钩介幼虫变态发育的淡水濒危贝类物种的繁衍造成了严重威胁,成为贝类自然资源衰退的主要原因。因此,找到合适的寄主鱼对寄生钩

介幼虫变态发育的淡水贝类物种,特别是对蚌科濒危种的繁衍生息具有决定性影响。一体化水族箱循环水系统在养殖或繁育观赏鱼类、科研用斑马鱼等方面已得到广泛应用。但专门针对淡水濒危贝类繁育用于筛选其钩介幼虫的优良寄主鱼而设计的一体化水族箱系统或类似系统未见报道。如何针对贝类的生活史及繁殖特征,设计出大幅度提升筛选效率快速找到适合淡水濒危贝类钩介幼虫采苗寄生用的宿主鱼是我们迫切需要解决的问题。

6.通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:现有类似系统主要用于养殖或繁育观赏鱼类、科研用斑马鱼等方面,尤其是在各类斑马鱼突变体筛选显现出强大优势,但无收集脱落幼贝装置,不适用淡水濒危贝类繁育且造价昂贵。现有简易水族箱(缸)偶见用于筛选经济贝类如三角帆蚌、绢丝丽蚌钩介幼虫优良宿主鱼的报道,缺陷是缸体数量少,能容纳待筛选的宿主鱼种类少,效率低,未能繁育一体化,操作繁琐。而关于适合淡水受威或濒危贝类钩介幼虫寄生的宿主鱼选择的技术较少,且专门针对淡水濒危贝类繁育用于筛选其钩介幼虫的优良寄主鱼而设计的一体化水族箱系统尚未见报道。

技术实现要素:

7.针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种用于淡水濒危贝类繁殖的方法,尤其涉及一种用于淡水贝类特别是濒危或受危贝类钩介幼虫宿主鱼的筛选方法,旨在解决淡水濒危或受危贝类种群人工扩繁时需找到适宜宿主鱼的问题。

8.本发明是这样实现的,一种用于淡水濒危贝类繁殖的方法,所述用于淡水濒危贝类繁殖的方法包括:

9.采用淡水濒危或受危贝类亲本,从野外采集性成熟的淡水濒危或受危贝类作为亲本群体并置于实验室水族箱中流水暂养殖,每隔数日检查雌贝怀卵量情况及钩介幼虫成熟度,钩介幼虫成熟时在各水族箱中分别放入待采苗的筛选用的不同种类(种类不同,鱼体规格大小可能也不一)的宿主鱼;采苗完毕将各不同种类的宿主鱼按体型规格大小分别转移至与之相匹配新的水族箱中并采用循环流动水饲养,在水族箱出水口处安装网兜,每日检查和收集网兜及各水族箱缸底从宿主鱼体上脱落下的成功完成变态发育的幼贝,如果寄生错误,钩介幼虫会被不同种类的鱼类免疫球蛋白杀死。待鱼体上的钩介幼虫脱落完毕时移去宿主鱼,并累积计数各水族箱宿主鱼脱落下的由钩介幼虫变态发育成的幼贝总数,根据是否可收集到幼贝及比较幼贝脱落率判别是否为合适宿主鱼,脱落率小于1%的不作为其人工扩繁用优良宿主鱼。反之,单体幼贝脱落数量和脱落率均越大越适合为优良宿主鱼。幼贝按常规培育方法转移至流水育苗小土池培养,培养成成贝后增殖放流至原自然水域。

10.进一步,所述用于淡水濒危贝类繁殖的方法包括以下步骤:

11.步骤一,选择性成熟的淡水濒危或受威贝类雌雄个体作为亲本,在繁殖季节,将挑选好的雌雄亲本置于实验室人工繁殖系统的繁殖池内;

12.步骤二,每隔数日观察雌贝外鳃丝检查雌贝怀卵量情况及钩介幼虫成熟度,待钩介幼虫成熟时对雌贝阴干刺激并转移至水族箱内;

13.步骤三,待雌贝排放完成熟的钩介幼虫后,选用若干种类的待筛选的宿主鱼置入水族箱中进行钩介幼虫寄苗试验;

14.步骤四,将寄苗完成后的宿主鱼分别转移置一体化水族箱循环水系统各分离的培育缸单元内,每日检查和收集从宿主鱼体上脱苗掉落至缸底和进入网兜的变态发育成功的

幼贝;

15.步骤五,待鱼体上的钩介幼虫大部分脱落时移去寄主鱼,并累计计数各单元宿主鱼脱落变态成幼贝的总数并分析比较脱落率;将幼贝转移至相对应的流水塑料池中培养,培养成成贝后增殖放流至原自然水域。

16.进一步,所述步骤一中的实验室人工繁殖系统的繁殖池内的雄雌贝数量比1~4:1,水温根据需要调至19℃~25℃或控制合适温度。

17.进一步,所述步骤二中,每隔数日利用开口器、探针及显微解剖镜检查雌贝怀卵情况及钩介幼虫成熟度;

18.所述水族箱长、宽、高分别为50cm、30cm、40cm;所述水族箱内盛有用20cm高经曝气自来水,用于促进雌贝排放出成熟的钩介幼虫。

19.进一步,所述步骤二中,雌贝排放出成熟的钩介幼虫后,进行待筛选宿主鱼采苗时,用外置气泵增氧。

20.进一步,所述步骤三中的培养缸单元的长、宽、高分别为50cm、30cm、40cm。

21.进一步,所述步骤三中的宿主鱼的体长为5~20cm。

22.进一步,所属步骤四中的各分离的培养缸单元分为大、中、小三种规格,大规格:长、宽、高分别为50cm、30cm、40cm;中规格:长、宽、高分别为50cm、20cm、40cm;小规格:长、宽、高分别为50cm、10cm、40cm。

23.本发明的另一目的在于提供一种应用所述的用于淡水濒危贝类繁殖的方法的用于淡水濒危贝类繁殖的装置,所述用于淡水濒危贝类繁殖的装置包括:水族箱、加热泵、潜水泵、水槽、控制开关、卡槽、软管、气泵、多孔进水管、水族箱溢水管口和网兜。

24.其中,每个培养缸设置有上行性进水管,且设置有阀门开关控制;

25.利用加热泵调节水族箱水温,利用潜水泵开启维持流水暂养;当钩介幼虫成熟时,利用一体化水族箱循环水系统中培养缸单元采苗,控制开关暂停流动水,利用软管虹吸降低水族箱水位;采用气泵增氧,使得水族箱中水体溶氧量达到5~8mg/升;

26.采苗完毕,根据所用的采苗鱼种类及其鱼体规格大小将寄苗鱼分别转移置一体化水族箱循环水系统各分离的大小相匹配的培育缸单元内;

27.距离培养缸上沿5cm高处配置溢水口,溢水口装有溢水管;

28.所述溢水管开口处安装套挂40~60目筛网孔径的网兜,用于收集从宿主鱼体脱落下来的进入溢水管的幼贝。

29.进一步,所述上行性进水管为钻孔喷水进水管。

30.进一步,从各培养缸溢水管流出的水汇集进入底下长方形的大塑料水槽中,塑料水槽内置放加热棒用于水温调控,塑料水槽内需安装潜水泵,潜水泵将水槽中的水通过总管和各分支进水管泵回培养缸中达到水循环利用。

31.进一步,每间隔2~3天,新注入经曝气自来水换水1/3。

32.结合上述的技术方案和解决的技术问题,本发明所要保护的技术方案所具备的优点及积极效果为:

33.本发明提供的用于淡水濒危贝类繁殖的方法,淡水濒危或受危贝类种群人工扩繁时需找到其钩介幼虫适宜寄生的宿主鱼,宿主鱼种类未知,规格大小未知。设计出大幅度提升筛选效率快速找到适合淡水濒危贝类钩介幼虫采苗寄生用的宿主鱼是我们迫切需要解

决的问题,也是技术的难点。采用淡水濒危或受危贝类亲本,从野外采集性成熟的淡水濒危或受危贝类作为亲本群体,将挑选好的雌雄亲本置于实验室水族箱中流水暂养殖,雄雌贝数量比1~4:1,水温根据需要调至19℃~25℃或控制合适温度,每隔数日检查雌贝怀卵量情况及钩介幼虫成熟度,钩介幼虫成熟时将雌贝转移置一体化水族箱循环水系统的用于诱其排放成熟钩介幼虫的培养缸单元中,待排放完毕移去母贝,放入待采苗的筛选用的不同种类的宿主鱼,气泵增氧。本发明在采苗完毕将各不同种类的宿主鱼根据规格大小分别转移至一体化水族箱循环水系统中对应规格大小新的培养缸单元中并采用循环流动水饲养,在水族箱出水口处安装40~60目筛网孔径的网兜,每日检查和收集网兜及各水族箱缸底从宿主鱼体上成功完成变态发育脱落下的幼贝,待鱼体上的钩介幼虫脱落完毕时移去宿主鱼,并累积计数各水族箱宿主鱼脱落下的幼贝总数。根据是否可收集到幼贝及比较幼贝脱落率判别是否为合适宿主鱼,脱落率小于1%的不作为其人工扩繁用优良宿主鱼。反之,单体幼贝脱落数量和脱落率均越大越适合为优良宿主鱼。本发明将幼贝按常规培育方法转移至流水育苗小土池培养,培养成成贝后增殖放流至原自然水域。

34.本发明提供的用于淡水濒危贝类繁殖的方法具有操作简单、针对性和实用性强,能较快地筛选到用于淡水贝类特别是濒危或受威贝类人工扩繁时需采用的钩介幼虫优良宿主鱼种类的优势,解决了针对淡水贝类特别是濒危或受威贝类当人工扩繁增殖过程中其钩介幼虫寄苗时不知选择用何种宿主鱼的问题。

35.本发明提供的用于淡水濒危贝类繁殖的方法操作简便,实现了快速获得适于淡水濒危或受威贝类人工繁殖用的寄主鱼种类,进而用于淡水濒危或受威贝类种群人工扩繁进行增殖放流达到减少野外种群保护压力的目的。

36.本发明解决了目前针对淡水濒危或受威贝类人工繁殖时不知如何选择适合其钩介幼虫寄生的优良宿主鱼的问题,可进一步应用于对淡水濒危或受威贝类的规模化人工扩繁及增殖放流实现淡水贝类资源保护和资源增殖服务。

37.本发明的技术方案转化后的预期收益和商业价值为:本发明应用于对淡水濒危或受危贝类规模化人工扩繁前试验筛选其其钩介幼虫寄生用优良宿主鱼,预期大幅度地缩短了寻找适合淡水濒危或受危贝类钩介幼虫采苗寄生用的宿主鱼的时间,由于一旦濒危或受危贝类自然种群数量持续减少而得不到补充直至该物种灭绝,其潜在的生态价值和商业价值等也随之消亡,给人类造成损失不可预估,而本发明装置提升了快速筛选找到适合淡水濒危或受危贝类其钩介幼虫寄生用宿主鱼的效率,而这一步骤是淡水濒危或受危贝类进行规模化人工扩繁所需的必备前提。本发明节省了挽救淡水濒危或受危贝类诸如增加其自然种群数量所需的人力、物力和财力,具有较大的生态和商业应用价值。

38.本发明的技术方案是否解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题:本发明的技术方案解决了人们一直渴望为挽救淡水濒危或受危贝类进行人工扩繁及增殖放流但尚不知如何进行濒危贝类物种人工扩繁来实现其资源保护和资源增殖的思路和技术方案问题。

39.本发明的技术方案是否克服了技术偏见:本发明的技术方案克服了现有贝类人工扩繁技术及其方案仅用于人工繁殖一些淡水经济贝类且适合其钩介幼虫采苗寄生的宿主鱼已知的技术偏见。

附图说明

40.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下还可以根据这些附图获得其他的附图。

41.图1是本发明实施例提供的用于淡水濒危贝类繁殖的方法流程图;

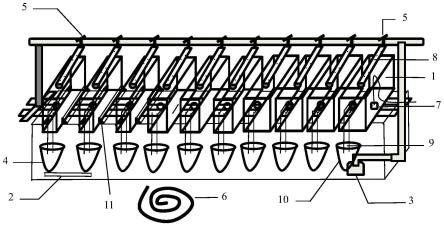

42.图2是本发明实施例提供的用于淡水濒危贝类繁殖的装置结构示意图;

43.图中:1、水族箱;2、加热泵;3、潜水泵;4、水槽;5、控制开关;6、软管;7、气泵;8、多孔进水管;9、水族箱溢水管口;10、网兜;11、卡槽。

具体实施方式

44.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

45.针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种用于淡水濒危贝类繁殖的方法,下面结合附图对本发明作详细的描述。

46.为了使本领域技术人员充分了解本发明如何具体实现,该部分是对权利要求技术方案进行展开说明的解释说明实施例。

47.本发明实施例提供的用于淡水濒危贝类繁殖的方法,采用淡水濒危或受危贝类亲本,从野外采集性成熟的淡水濒危或受危贝类作为亲本群体并置于实验室水族箱中流水暂养殖,每隔数日检查雌贝怀卵量情况及钩介幼虫成熟度,钩介幼虫成熟时在各水族箱中分别放入待采苗的筛选用的不同种类的宿主鱼;采苗完毕将各不同种类的宿主鱼分别转移至新的水族箱中并采用循环流动水饲养,在水族箱出水口处安装网兜,每日检查和收集网兜及各水族箱缸底从宿主鱼体上脱落下的幼贝,待鱼体上的钩介幼虫脱落完毕时移去宿主鱼,并累积计数各水族箱宿主鱼脱落下的幼贝总数;根据是否可收集到幼贝及比较幼贝脱落率判别是否为合适宿主鱼,脱落率小于1%的不作为其人工扩繁用优良宿主鱼。反之,单体幼贝脱落数量和脱落率均越大越适合为优良宿主鱼。幼贝按常规培育方法转移至流水育苗小土池培养,培养成成贝后增殖放流至原自然水域。

48.如图1所示,本发明实施例提供的用于淡水濒危贝类繁殖的方法包括以下步骤:

49.s101,选择性成熟的淡水濒危或受威贝类雌雄个体作为亲本,在繁殖季节,将挑选好的雌雄亲本置于实验室人工繁殖系统的繁殖池内;

50.s102,每隔数日观察雌贝外鳃丝检查雌贝怀卵量情况及钩介幼虫成熟度,待钩介幼虫成熟时对雌贝阴干刺激并转移至水族箱内;

51.s103,待雌贝排放完成熟的钩介幼虫后,选用若干种类的待筛选的宿主鱼置入水族箱中进行钩介幼虫寄苗试验;

52.s104,将寄苗完成后的宿主鱼分别转移置一体化水族箱循环水系统各分离的培育缸单元内,每日检查和收集从宿主鱼体上脱苗掉落至缸底和进入网兜的变态发育成功的幼贝;

53.s105,待鱼体上的钩介幼虫大部分脱落时移去寄主鱼,并累计计数各单元宿主鱼

脱落变态成幼贝的总数;将幼贝转移至相对应的流水塑料池中培养,培养成成贝后增殖放流至原自然水域。

54.本发明实施例提供的步骤s101中的实验室人工繁殖系统的繁殖池内的雄雌贝数量比1~4:1,水温根据需要调至19℃~25℃或控制合适温度。

55.本发明实施例提供的步骤s102中,每隔数日利用开口器、探针及显微解剖镜检查雌贝怀卵情况及钩介幼虫成熟度;

56.水族箱的长、宽、高分别为50cm、30cm、40cm;水族箱内盛有20cm高经曝气自来水,用于促进雌贝排放出成熟的钩介幼虫。

57.本发明实施例提供的步骤s103中的培养缸单元的长、宽、高分别为50cm、30cm、40cm;宿主鱼的体长为5~20cm。

58.本发明实施例提供的步骤s104中的培养缸单元分为大、中和小三种规格,大规格:长、宽、高分别为50cm、30cm、40cm,中规格:长、宽、高分别为50cm、20cm、40cm,小规格:长、宽、高分别为50cm、10cm、40cm。

59.如图2所示,本发明实施例提供的用于淡水濒危贝类繁殖的装置包括:水族箱1、加热泵2、潜水泵3、水槽4、控制开关5、软管6、气泵7、多孔进水管8、水族箱溢水管口9、网兜10和卡槽11。

60.其中,每个培养缸设置有上行性进水管,且设置有阀门开关控制;

61.利用加热泵调节水族箱水温,利用潜水泵开启维持流水暂养;当钩介幼虫成熟时,控制开关暂停流动水,利用软管虹吸降低水族箱水位;

62.采用气泵增氧,使得水族箱中水体溶氧量达到5~8mg/升;距离培养缸上沿5cm高处配置溢水口,溢水口装有溢水管;

63.所述溢水管开口处安装套挂40~60目筛网孔径的网兜,用于收集从宿主鱼体脱落下来的进入溢水管的幼贝。

64.本发明实施例提供的上行性进水管为钻孔喷水进水管。

65.本发明实施例中,从各培养缸溢水管流出的水汇集进入底下长方形的大塑料水槽中,塑料水槽内置放加热棒用于水温调控,塑料水槽内需安装潜水泵,潜水泵将水槽中的水通过总管和各分支进水管泵回培养缸中达到水循环利用。

66.本发明实施例中,每间隔2~3天,新注入经曝气自来水换水1/3。

67.如图2所示,作为优选实施例,本发明采用性成熟的淡水贝类特别是濒危或受威贝类雌雄个体作为亲本,在繁殖季节,将采集回的贝按雄雌贝数量比1~4:1置放不同水族箱1中,加入多级过滤后达到育苗用水标准的河水培育,水温用加热泵2根据需要调至19℃~25℃或控制合适温度,潜水泵3开启维持流水暂养,每隔2~3日水槽4换水1/3,每隔数日使用开口器、探针及显微解剖镜检查雌贝怀卵情况及钩介幼虫成熟度,在钩介幼虫成熟时,控制开关5暂停流动水,水族箱1水位用软管6虹吸降至20cm水位高,雌贝离水10~30分钟后放回20cm水位高的水族箱1内促其排放成熟钩介幼虫,采用气泵7增氧,使得水族箱1中水体溶氧量达到5~8mg/升,放入待筛选的钩介幼虫宿主鱼进行采苗试验,宿主鱼体长为5~20cm,待宿主鱼采完苗后,控制开关5重开流动水,水流从多孔进水管8喷入水族箱1,移去水族箱1中气泵7,同时水族箱溢水管口9套挂40~60目筛网孔径的网兜10,用于收集从宿主鱼体脱落下来的进入溢水管9的幼贝,每日检查和收集从宿主鱼体上脱落至缸底和进入网兜变态成

功的幼贝并累计总数。掉落缸底的幼贝用软管6虹吸进入网兜10加于收集。卡槽11用于固定小规格培养缸(即:长50cm、宽10cm、高40cm)。比较分析获得适于不同淡水贝类特别时濒危或受威贝类其钩介幼虫的优良宿主鱼种类。幼贝按常规培育方法转移至流水育苗小土池培养,培养成成贝后增殖放流至原自然水域。

68.为了证明本发明的技术方案的创造性和技术价值,该部分是对权利要求技术方案进行具体产品上或相关技术上的应用的应用实施例。

69.本发明可应用于但不局限于淡水濒危或受危贝类适合其钩介幼虫采苗寄生用优良宿主鱼的筛选,以绢丝丽蚌钩介幼虫的优良宿主鱼筛选为例,筛选所用到的宿主鱼分别有草鱼、鲢、鳙、鲫、黄颡鱼。结果表明:在同一寄生时间同一寄生密度时,水温控制25℃

±

1℃,各宿主鱼鳃上的钩介幼虫寄生数量有显著的差异,并且鳙鳃上的钩介幼虫寄生数量最多,其次是鲫、草鱼、鲢、黄颡鱼。寄苗后,宿主鱼的存活率、完成变态后稚贝的脱落数和脱落率也存在显著差异,寄生密度为32.61

×

106只/m3,草鱼存活率90.1%,稚贝的脱落数248.56只/尾和脱落率32.19%;寄生密度为32.85

×

106只/m3,鲫存活率100%,稚贝的脱落数3.56只/尾和脱落率0.35%;寄生密度为16.58

×

106只/m3,黄颡鱼存活率92%,稚贝的脱落数101.32只/尾和脱落率61.28%;寄生密度为11.52

×

106只/m3,鲢存活率50%,稚贝的脱落数15.21只/尾和脱落率11.24%;寄生密度为11.23

×

106只/m3,鳙存活率64%,稚贝的脱落数19.14只/尾和脱落率7.59%;综合因素分析考虑,绢丝丽蚌钩介幼虫的优良宿主鱼为鲢、鳙、黄颡鱼和草鱼。

70.本发明实施例在筛选绢丝丽蚌钩介幼虫的优良宿主鱼使用过程中,取得了积极的效果,针对体型规格相近的宿主鱼如草鱼、鲫、鲢、鳙和黄颡鱼可以用本发明一体化水族箱循环水系统中的大规格培养缸进行筛选(长、宽、高分别为50cm、30cm、40cm),可在同一寄生时间和同一寄生密度下进行比较操作。和现有技术相比本发明具备很大的优势在于如筛选淡水濒危或受危贝类针对其钩介幼虫寄苗用的优良宿主鱼未知的情况下,筛选用的宿主鱼体型规格不一致或体型偏小时可选用本发明中的中规格(长、宽、高分别为50cm、20cm、40cm)和小规格(长、宽、高分别为50cm、10cm、40cm)培养缸进行筛选,且较易控制同一寄生时间和同一寄生密度进行比较操作试验。

71.以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1