一种天尖茶及其制备工艺的制作方法

[0001]

本发明属于制茶领域,具体涉及一种天尖茶及其制备工艺。

背景技术:

[0002]

天尖茶是以特、一级黑毛茶为主要原料,按照湘尖茶传统加工工艺制成的安化黑茶产品。传统天尖茶制作工艺,需分两次加工过程:即黑毛茶初制以及天尖压制成型。但传统工艺往往存在以下缺点:

[0003]

1、初始加工工艺复杂,需首先进行黑毛茶初制,再经过筛分、汽蒸等再煮制成天尖茶;

[0004]

2、所采用的一次渥堆工艺,很有可能造成茶叶在渥堆过程中产生品质劣变,如发酵过度产生酸馊味,发酵过轻无法达到黑茶品质风格要求。

[0005]

故基于此,提出本发明技术方案。

技术实现要素:

[0006]

为了解决现有技术存在的问题,本发明提供了一种天尖茶及其制备工艺。所述天尖茶的制备工艺,由于采用鲜叶直接制成成品天尖,无需经过黑毛茶筛分、汽蒸、入篓压制等工序,能够大大简化工艺;且,得到的天尖茶在外形、汤色、香气、滋味和叶底等感官方面均达到了较高标准,同时理化指标优异,整体品质较高。

[0007]

本发明的方案是,提供一种天尖茶的制备工艺,包括如下步骤:

[0008]

(1)采摘:摘取一芽一叶或/和一芽两叶的茶树鲜叶,作为制备原料;

[0009]

(2)摊青:将所述茶树鲜叶进行摊放,期间进行翻叶,完成后得摊青茶;

[0010]

(3)摇青:将所述摊青茶投入圆筒摇青机,分三次摇青,完成后得摇青茶;

[0011]

(4)杀青:将所述摇青茶投入滚筒杀青机,依据“嫩叶老杀”原则进行杀青,完成后得杀青茶;

[0012]

(5)初揉:将所述杀青茶放入揉捻机内进行揉捻,采用“轻-重-轻”原则依次揉捻,完成后得揉捻茶;

[0013]

(6)渥堆及解块:将所述揉捻茶渥堆发酵,控制茶叶含水量为64~66wt.%,发酵结束后进行解块以防止茶叶板结成坨块,得解块茶;

[0014]

(7)打火及归堆:将所述解块茶打火干燥,并趁热进行收拢归堆发酵,完成后得归堆茶;

[0015]

(8)理条:将所述归堆茶投入茶叶理条机或扁茶整形机,待茶叶含水量为10~12wt.%时出料,得理条茶;

[0016]

(9)干燥:将所述理条茶进一步烘干干燥,得干燥茶;

[0017]

(10)筛制及包装:采用平园筛将所述干燥茶去头去尾,使茶叶整体规格一致,并通过风选、色选工艺,去除茶叶中的片、末及其它夹杂物,再依据规格、形态进行包装即可。

[0018]

优选地,步骤(2)中,所述摊放的厚度为8~12cm,摊放的时间为4~6h;摊放完成的

标准为:鲜叶摊放含水量达到68~70wt.%时,且叶质变软、发出清香时,摊青即完成。

[0019]

优选地,步骤(3)中,摊青茶的单次投入量为20~22kg;圆筒摇青机的转速为28~30r/min;三次摇青的方式为:第一次摇青2~3min,静置1h后,再第二次摇青5~6min,并静置2h,最后第三次摇青10~12min。

[0020]

优选地,步骤(4)中,所述滚筒杀青机的温度控制为220~250℃,杀青的时间为2~4min。

[0021]

优选地,步骤(5)中,所述“轻-重-轻”原则为:先轻揉5~8min,再加压揉8~10min,最后松压轻揉5~8min。

[0022]

优选地,步骤(6)中,所述渥堆的高度为1.2~1.5m,渥堆发酵的温度为20~35℃,渥堆发酵的时间为6~10h。

[0023]

其中,渥堆完成的标准为:当茶坯表面出现水珠,叶色由暗绿变为黄褐,带有酒糟气或酸辣气味,手伸入茶堆感觉发热,茶团粘性变小,一打即散,即为渥堆适度。

[0024]

优选地,步骤(7)中,所述打火干燥至茶叶含水率为35~40wt.%,归堆的高度为1.5~2m,归堆发酵的时间为12~24h。

[0025]

其中,根据第一次渥堆发酵程度而定,若第一次渥堆发酵时发酵程度较轻,则在此次归堆时,可适当延长渥堆时间。

[0026]

优选地,步骤(8)中,理条机或扁茶整形机的温度控制为85~90℃,时间为30~35min。

[0027]

优选地,步骤(9)中,所述烘干干燥的温度为150~180℃,所述干燥茶的含水量为6~8wt.%。

[0028]

基于相同的技术构思,本发明还提供一种由上述制备工艺得到的天尖茶。

[0029]

本发明的有益效果为:

[0030]

本发明所述天尖茶的制备工艺,通过采摘、摊青、摇青、杀青、初揉、渥堆、解块、打火、归堆、理条、干燥、筛制等步骤,得到的天尖茶在外形、汤色、香气、滋味和叶底等感官方面均达到了较高标准,同时理化指标优异;另外,由于采用鲜叶直接制成成品天尖,无需经过黑毛茶筛分、汽蒸、入篓压制等工序,能够大大简化工艺。

具体实施方式

[0031]

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本发明所保护的范围。

[0032]

实施例1

[0033]

本实施例提供一种天尖茶的制备工艺,包括如下步骤:

[0034]

(1)采摘:采用手工采摘的方式,摘取一芽一叶的茶树鲜叶,以保证鲜叶的均匀,并作为制备原料;

[0035]

(2)摊青:鲜叶回厂后,,将所述茶树鲜叶摊放在干净的器具上,摊放厚度为8cm,摊放的时间为4h,期间适当进行翻叶,待鲜叶摊放含水量达到68wt.%时,且叶质变软、发出清香时,即得摊青茶;

[0036]

(3)摇青:将所述摊青茶投入电动圆筒摇青机,单次投入量为20kg,分三次摇青,第一次摇青2min,静置1h后,再第二次摇青5min,并静置2h,最后第三次摇青10min,完成后得摇青茶;

[0037]

(4)杀青:将所述摇青茶投入滚筒杀青机,依据“嫩叶老杀”原则进行杀青,所述滚筒杀青机的温度控制为220℃,杀青的时间为2min,完成后得杀青茶;

[0038]

(5)初揉:将所述杀青茶投入茶叶揉捻机内进行揉捻,投叶量为揉桶体积的85%,采用“轻-重-轻”原则依次揉捻,即先轻揉5min,再加压揉8min,最后松压轻揉5min,完成后得揉捻茶;

[0039]

(6)渥堆及解块:将所述揉捻茶渥堆发酵,当揉捻叶过干时则需要复水,并控制茶叶含水量为64wt.%,其中渥堆的高度为1.2m,渥堆发酵的温度为20℃,发酵时间为10h,待茶坯表面出现水珠,叶色由暗绿变为黄褐,带有酒糟气或酸辣气味,手伸入茶堆感觉发热,茶团粘性变小,一打即散时视为发酵结束,后进行解块以防止茶叶板结成坨块,得解块茶;

[0040]

(7)打火及归堆:将所述解块茶置入七星灶打火干燥至茶叶含水率为35wt.%,并趁热进行收拢归堆发酵,归堆的高度为1.5m,归堆发酵的时间为12h,完成后得归堆茶;

[0041]

(8)理条:将所述归堆茶投入茶叶理条机,控制理条机的温度为85℃,时间为30min,待茶叶含水量为10wt.%时出料,此时茶叶已经逐渐干燥定型,茶叶索条紧直,得理条茶;

[0042]

(9)干燥:将所述理条茶在150℃条件下,采用烘干机足火烘干,至干燥茶的含水量为6wt.%,得干燥茶;

[0043]

(10)筛制及包装:采用平园筛将所述干燥茶去头去尾,使茶叶整体规格一致,并通过风选、色选工艺,去除茶叶中的片、末及其它夹杂物,再依据规格、形态进行包装即可。

[0044]

实施例2

[0045]

本实施例提供一种天尖茶的制备工艺,包括如下步骤:

[0046]

(1)采摘:采用手工采摘的方式,摘取一芽两叶的茶树鲜叶,以保证鲜叶的均匀,并作为制备原料;

[0047]

(2)摊青:鲜叶回厂后,,将所述茶树鲜叶摊放在干净的器具上,摊放厚度为12cm,摊放的时间为6h,期间适当进行翻叶,待鲜叶摊放含水量达到70wt.%时,且叶质变软、发出清香时,即得摊青茶;

[0048]

(3)摇青:将所述摊青茶投入电动圆筒摇青机,单次投入量为22kg,分三次摇青,第一次摇青3min,静置1h后,再第二次摇青6min,并静置2h,最后第三次摇青12min,完成后得摇青茶;

[0049]

(4)杀青:将所述摇青茶投入滚筒杀青机,依据“嫩叶老杀”原则进行杀青,所述滚筒杀青机的温度控制为250℃,杀青的时间为4min,完成后得杀青茶;

[0050]

(5)初揉:将所述杀青茶投入茶叶揉捻机内进行揉捻,投叶量为揉桶体积的85%,采用“轻-重-轻”原则依次揉捻,即先轻揉8min,再加压揉10min,最后松压轻揉8min,完成后得揉捻茶;

[0051]

(6)渥堆及解块:将所述揉捻茶渥堆发酵,当揉捻叶过干时则需要复水,并控制茶叶含水量为66wt.%,其中渥堆的高度为1.5m,渥堆发酵的温度为35℃,发酵时间为6h,待茶坯表面出现水珠,叶色由暗绿变为黄褐,带有酒糟气或酸辣气味,手伸入茶堆感觉发热,茶

团粘性变小,一打即散时视为发酵结束,后进行解块以防止茶叶板结成坨块,得解块茶;

[0052]

(7)打火及归堆:将所述解块茶置入七星灶打火干燥至茶叶含水率为40wt.%,并趁热进行收拢归堆发酵,归堆的高度为2m,归堆发酵的时间为24h,完成后得归堆茶;

[0053]

(8)理条:将所述归堆茶投入扁茶整形机,控制理条机的温度为90℃,时间为35min,待茶叶含水量为12wt.%时出料,此时茶叶已经逐渐干燥定型,茶叶挺直,扁平,得理条茶;

[0054]

(9)干燥:将所述理条茶在180℃条件下,采用烘干机足火烘干,至干燥茶的含水量为8wt.%,得干燥茶;

[0055]

(10)筛制及包装:采用平园筛将所述干燥茶去头去尾,使茶叶整体规格一致,并通过风选、色选工艺,去除茶叶中的片、末及其它夹杂物,再依据规格、形态进行包装即可。

[0056]

实施例3

[0057]

本实施例提供一种天尖茶的制备工艺,包括如下步骤:

[0058]

(1)采摘:采用手工采摘的方式,摘取一芽一叶和一芽两叶的茶树鲜叶,以保证鲜叶的均匀,并作为制备原料;

[0059]

(2)摊青:鲜叶回厂后,,将所述茶树鲜叶摊放在干净的器具上,摊放厚度为10cm,摊放的时间为5h,期间适当进行翻叶,待鲜叶摊放含水量达到69wt.%时,且叶质变软、发出清香时,即得摊青茶;

[0060]

(3)摇青:将所述摊青茶投入电动圆筒摇青机,单次投入量为21kg,分三次摇青,第一次摇青2min,静置1h后,再第二次摇青6min,并静置2h,最后第三次摇青11min,完成后得摇青茶;

[0061]

(4)杀青:将所述摇青茶投入滚筒杀青机,依据“嫩叶老杀”原则进行杀青,所述滚筒杀青机的温度控制为235℃,杀青的时间为3min,完成后得杀青茶;

[0062]

(5)初揉:将所述杀青茶投入茶叶揉捻机内进行揉捻,投叶量为揉桶体积的85%,采用“轻-重-轻”原则依次揉捻,即先轻揉6min,再加压揉9min,最后松压轻揉6min,完成后得揉捻茶;

[0063]

(6)渥堆及解块:将所述揉捻茶渥堆发酵,当揉捻叶过干时则需要复水,并控制茶叶含水量为65wt.%,其中渥堆的高度为1.3m,渥堆发酵的温度为27℃,发酵时间为8h,待茶坯表面出现水珠,叶色由暗绿变为黄褐,带有酒糟气或酸辣气味,手伸入茶堆感觉发热,茶团粘性变小,一打即散时视为发酵结束,后进行解块以防止茶叶板结成坨块,得解块茶;

[0064]

(7)打火及归堆:将所述解块茶置入七星灶打火干燥至茶叶含水率为38wt.%,并趁热进行收拢归堆发酵,归堆的高度为1.8m,归堆发酵的时间为18h,完成后得归堆茶;

[0065]

(8)理条:将所述归堆茶投入茶叶理条机,控制理条机的温度为87℃,时间为32min,待茶叶含水量为11wt.%时出料,此时茶叶已经逐渐干燥定型,茶叶索条紧直,得理条茶;

[0066]

(9)干燥:将所述理条茶在165℃条件下,采用烘干机足火烘干,至干燥茶的含水量为7wt.%,得干燥茶;

[0067]

(10)筛制及包装:采用平园筛将所述干燥茶去头去尾,使茶叶整体规格一致,并通过风选、色选工艺,去除茶叶中的片、末及其它夹杂物,再依据规格、形态进行包装即可。

[0068]

为了评价本申请所得天尖茶的感官、理化性能,进行如下评测。

[0069]

(一)感官评测的项目为外形、汤色、香气、滋味和叶底,具体如下:

[0070]

外形项目审评其形状、嫩度、色泽、整碎和净度。其中,需要强调的是,茶叶形状越挺直、扁平,或茶叶形状越条索紧直,则其形状越优。

[0071]

其他项目的评审方法为:取茶样3.0g或5.0g,茶水比(质量体积比)1:50,置于相应的审评杯中,注满沸水,加盖浸泡2min,按冲泡次序依次等速将茶汤沥入评茶碗中,审评汤色、嗅杯中叶底香气、尝滋味后,进行第二次冲泡,时间5min,沥出茶汤依次审评汤色、香气、滋味、叶底。结果汤色以第一泡为主评判,香气、滋味以第二泡为主评判。

[0072]

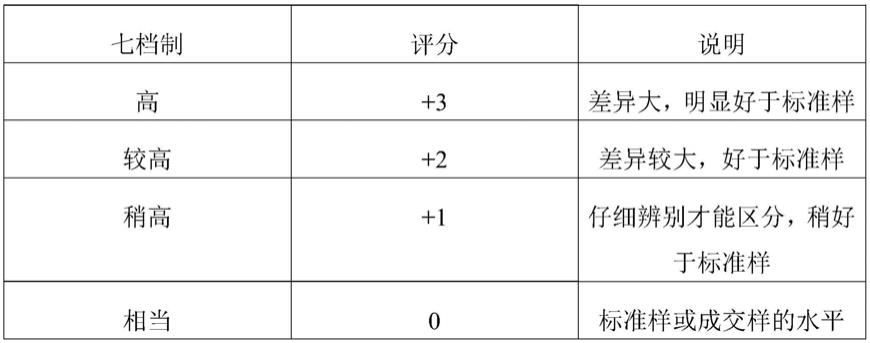

以成交样或标准样相应等级的色、香、味、形的品质要求为水平依据,按上述的审评项目,即外形、汤色、香气、滋味和叶底和审评方法,将本申请实施例1~3所得天尖茶对照标准样或成交样逐项对比审评,判断结果按“七档制”方法进行评分。所述七档制的审评方法如表1所示。

[0073]

表1七档制审评方法

[0074][0075][0076]

审评结果如表2所示。

[0077]

表2审评结果

[0078]

组别外形汤色香气滋味叶底实施例1+2+1+1+2+1实施例2+2+2+1+1+2实施例3+3+1+1+2+3

[0079]

由审评结果可知,本申请实施例1~3所得天尖茶在外形、汤色、香气、滋味和叶底的感官评审方面明显优于标准样,达到了较高水准。

[0080]

(二)理化指标的标准如表3所示。

[0081]

表3理化指标

[0082]

项目指标

水分(质量分数)/%

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

≤12.0总灰分(质量分数)/%

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

≤8.0水浸出物(质量分数)/%

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

≥24.0粉末(质量分数)/%

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

≤1.5

[0083]

理化性能的检测如表4所示。

[0084]

表4理化结果

[0085]

项目实施例1实施例2实施例3水分(质量分数)/%6.17.97.1总灰分(质量分数)/%5.55.14.9水浸出物(质量分数)/%25.726.326.1粉末(质量分数)/%0.80.80.7

[0086]

由理化检测结果可知,本申请实施例1~3所得天尖茶在水分、总灰分、水浸出物和粉末方面均满足且高于标准,达到了较高水平。

[0087]

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1